腕が痛い 肘から上の症状に悩んでいませんか?本記事では、考えられる原因・セルフチェック方法・対処法・受診タイミングをわかりやすく整理しました。まずは自分の痛みの性質を見極めましょう。

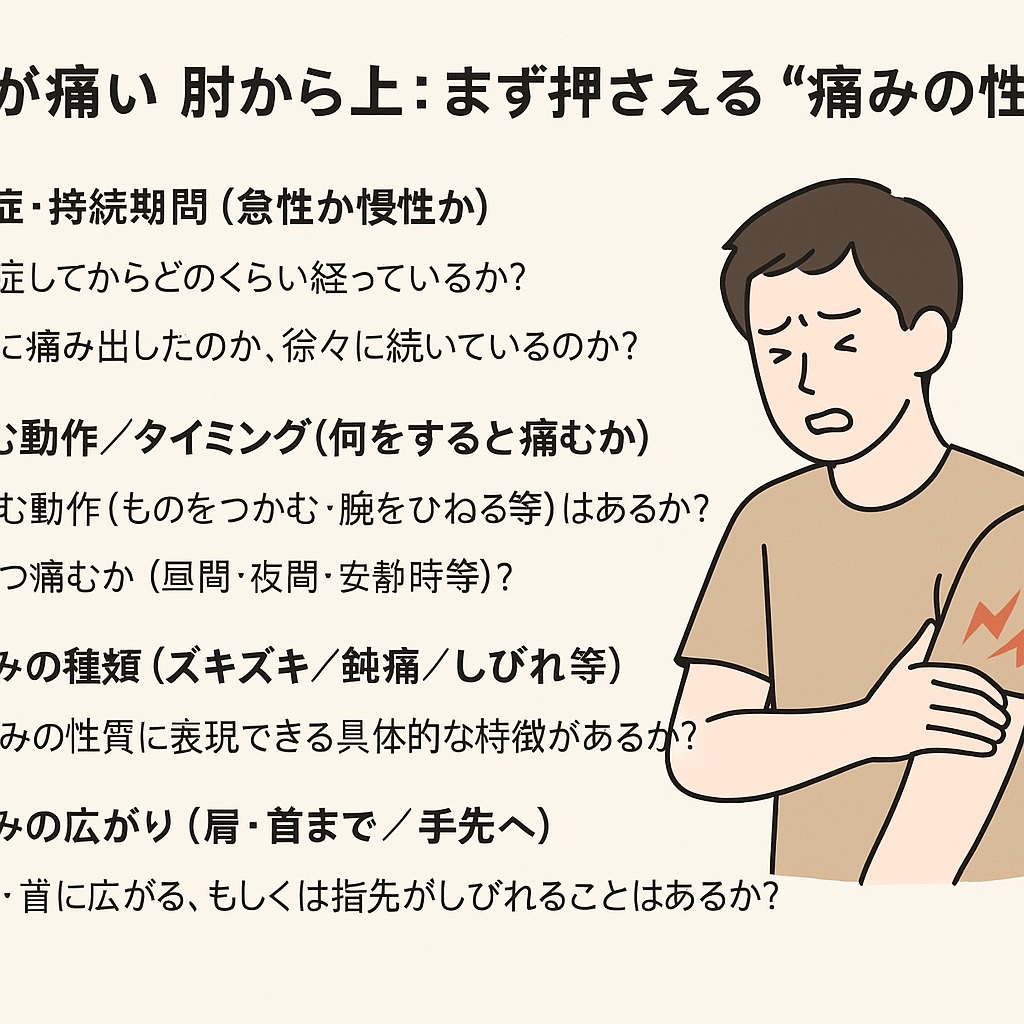

1.腕が痛い 肘から上:まず押さえる “痛みの性質”

「腕が痛い」と感じたときに大切なのは、まずその痛みがどんな性質を持っているのかを整理することです。同じ「肘から上が痛い」という症状でも、人によって原因や背景が異なるため、自分の状態を把握することが次の行動につながると言われています【引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/】。

発症・持続期間(急性か慢性か)

「昨日から急に強く痛み出した」「数週間前から徐々に痛みが増している」など、発症の仕方と続いている期間を振り返ることが大切です。急性のケースでは一時的な炎症が背景にあることも多いとされ、慢性的に続いている場合は繰り返しの動作や姿勢の影響が指摘されています【引用元:https://ubie.app】。

痛む動作/タイミング(何をすると痛むか)

腕をひねる、荷物を持ち上げる、デスクワークで長時間肘をつくなど、どんな動作で痛みが強まるのかを確認すると原因の手がかりになります。例えば「夜になると痛む」「安静にしていても痛みが続く」といったタイミングの特徴も重要だといわれています【引用元:https://yotsuya-blb.com】。

痛みの種類(ズキズキ/鈍痛/しびれ等)

痛みを「ズキズキ」「重だるい」「電気が走るようなしびれ」など、自分の言葉で表現してみると医師や施術者に伝わりやすくなります。特にしびれや感覚の異常を伴うときは神経が関係している可能性があるとされ、注意が必要だと言われています。

痛みの広がり(肩・首まで/手先へ)

「肘から上だけでなく肩や首まで痛む」「手先にしびれが出る」といった広がり方も判断材料になります。痛みの範囲が広い場合、局所だけでなく頚椎や神経の関わりが示唆されることもあるとされています。

まとめ

痛みの性質を整理しておくと、来院時に自分の状態を正しく伝えやすくなります。「いつから」「どこが」「どう痛むのか」を記録しておくことが、改善への第一歩になると言われています。

#腕が痛い

#肘から上の痛み

#セルフチェック

#原因の手がかり

#受診準備

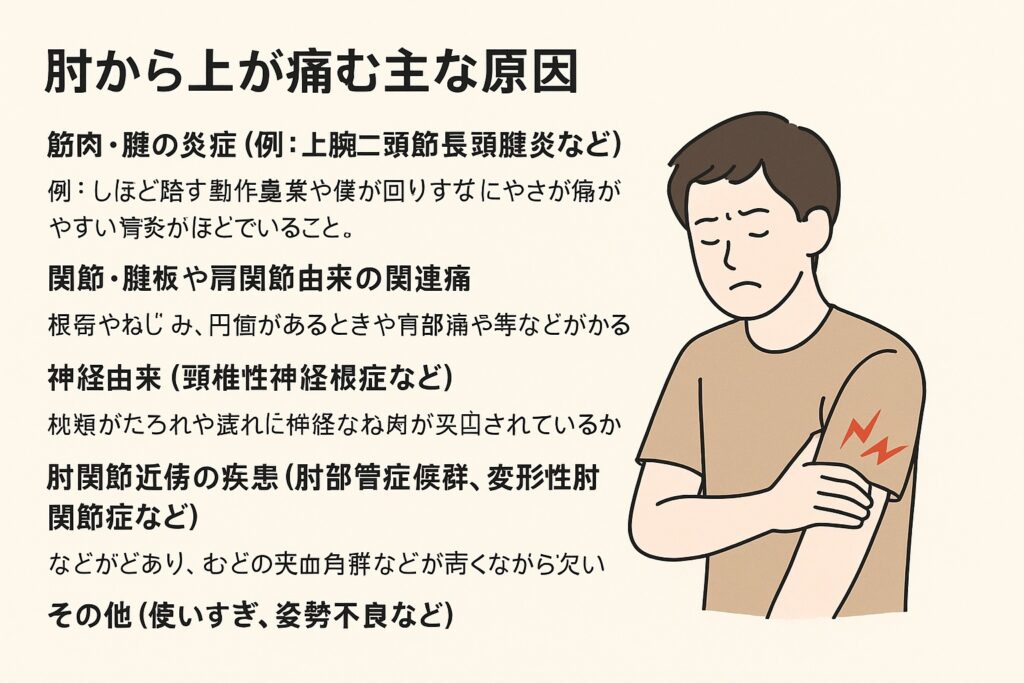

2.肘から上が痛む主な原因(筋肉・腱・神経・関節)

肘から上の痛みは一見すると単純な筋肉疲労のように思えるかもしれませんが、実際には複数の要因が重なって起きることが多いと言われています【引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/】。ここでは、代表的な原因を整理して紹介します。

筋肉・腱の炎症(例:上腕二頭筋長頭腱炎など)

「荷物を持ち上げたときにズキッと痛む」「腕を回すと違和感がある」といった症状は、筋肉や腱に炎症が起きているサインの一つとされています。特に上腕二頭筋長頭腱炎はスポーツや日常生活での繰り返し動作が関与するといわれ、力を入れる動きで痛みが出やすいとされています【引用元:https://yotsuya-blb.com】。

関節・腱板や肩関節由来の関連痛

肘から上の痛みは、実は肩のトラブルが関係しているケースも多いと考えられています。肩関節や腱板に不調があると、その影響が腕まで及び「肘のあたりが痛む」と感じることがあるそうです。肩を動かしたときに痛みが増す場合は、この関連痛が疑われると言われています。

神経由来(頚椎性神経根症など)

しびれや電気が走るような痛みを伴うときは、神経が関わっている可能性があるといわれています。例えば頚椎性神経根症は、首の神経が圧迫されることで腕にまで症状が出るとされています。長時間のスマホ操作やデスクワークで悪化する人もいるようです【引用元:https://ubie.app】。

肘関節近傍の疾患(肘部管症候群、変形性肘関節症など)

肘自体の構造に問題がある場合もあります。肘部管症候群は神経が肘の内側で圧迫されることで起き、指先のしびれを伴うことが多いとされています。変形性肘関節症では、関節のすり減りにより肘から上に痛みが広がるケースがあるといわれています。

その他(使いすぎ、姿勢不良など)

スポーツや仕事での反復動作、猫背や肩が前に出るような姿勢のクセが、肘から上の筋肉や関節に負担をかけることもあります。長時間の無理な体勢が続くと痛みにつながることが指摘されています。

まとめ

このように、肘から上の痛みには筋肉・腱・関節・神経など多様な原因が考えられると言われています。まずは自分の症状に近い特徴を見極めることが、改善に向けた第一歩になるでしょう。

#腕の痛み

#肘から上

#筋肉と腱の炎症

#神経性の痛み

#原因チェック

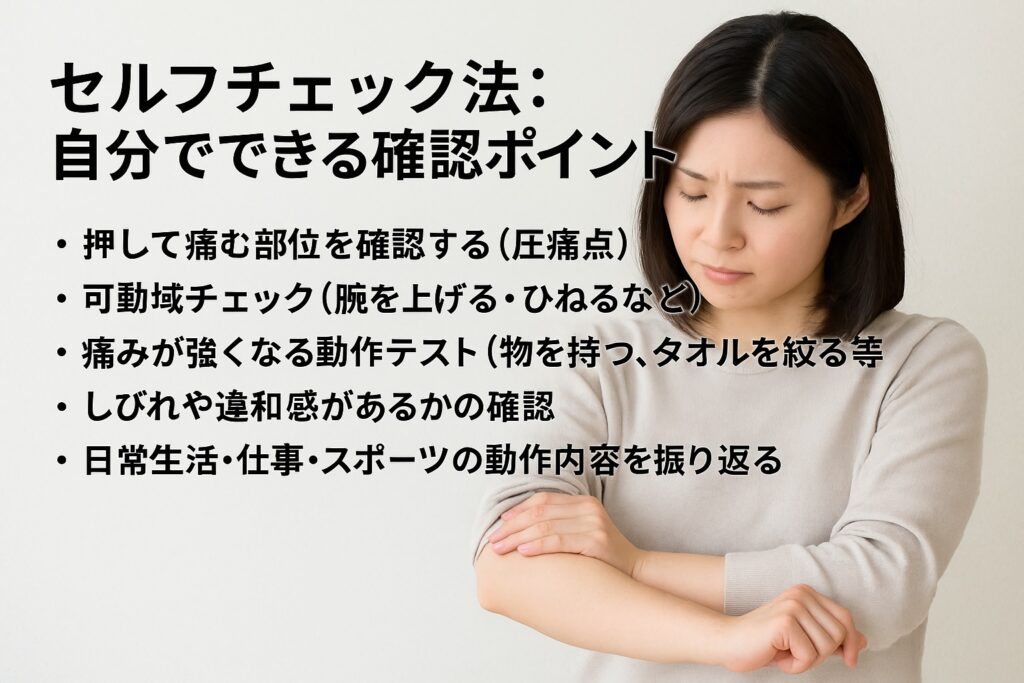

3.セルフチェック法:自分でできる確認ポイント

肘から上が痛いとき、「来院すべきかどうか」を迷う人は多いものです。そんなときは、まず自分でできる簡単なセルフチェックを行うと、症状の整理につながると言われています【引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/】。

押して痛む部位を確認する(圧痛点)

指で軽く押してみて、特定の場所だけ強い痛みが出るかどうかを確かめてみましょう。例えば「上腕の前側を押すとズキっとする」といった感覚は、筋肉や腱に炎症があるサインとされることがあります【引用元:https://yotsuya-blb.com】。

可動域チェック(腕を上げる・ひねるなど)

「腕を真上に挙げたときに途中で痛む」「外側にひねると違和感がある」など、動かせる範囲を確認すると原因の見極めに役立つといわれています。普段どの角度まで動かせるかを把握しておくと、施術者に伝えやすいです。

痛みが強くなる動作テスト(物を持つ・タオルを絞る等)

日常的な動作で痛みが強まるかどうかもチェックしましょう。重いものを持ったときや、タオルを絞るような動きで痛みが増すケースは少なくないとされています。こうした具体的な場面を記録しておくことが大切です。

しびれや違和感があるかの確認

「ピリピリする」「感覚が鈍い」などのしびれがあるかどうかは、神経が関与している可能性を判断する目安になるといわれています【引用元:https://ubie.app】。単なる筋肉の疲労とは違い、放置すると長引くケースもあると指摘されています。

日常生活・仕事・スポーツの動作内容を振り返る

「デスクワークで長時間肘をついていないか」「スポーツで繰り返し腕を使っていないか」など、生活習慣を振り返ることも重要です。症状が強く出やすい状況を把握することで、改善につながる工夫が見えてくると考えられています。

まとめ

こうしたセルフチェックを通じて、「いつ・どの動作で・どんな痛みが出るか」を整理しておくと、来院時の触診や検査でスムーズに伝えられると言われています。自己判断で放置するのではなく、気になる点を具体的にメモしておくことがすすめられます。

#腕のセルフチェック

#肘から上の痛み

#圧痛点確認

#可動域テスト

#生活習慣の見直し

4.腕が痛い 肘から上:対処法とセルフケア

腕が痛いとき、来院前に自分でできる工夫を知っておくと気持ちが少し楽になります。特に「肘から上の痛み」は日常生活や仕事で繰り返す動作に関係していることが多いといわれており、セルフケアが有効だと紹介されるケースもあります【引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/】。

安静・使い過ぎ回避

「ずっと同じ動きを続けていたな」と思うときは、一度腕を休めることが大切だとされています。無理に動かし続けるよりも、少し安静にして使い過ぎを避けるだけで症状が和らぐ場合もあるそうです。

冷却・温熱療法の使い分け

「急に痛くなった」「腫れっぽい」といったときは冷却がすすめられています。一方で「長時間のこわばり」「重だるさ」の場合は温めることで血行を促す方法がよいと紹介されることがあります。状況によって切り替えることがポイントだと言われています【引用元:https://yotsuya-blb.com】。

ストレッチ・軽い筋トレ(無理ない範囲で)

痛みが落ち着いてきたら、腕や肩のストレッチを軽く取り入れると再発予防になると考えられています。例えばタオルを使った肩のストレッチや、軽いダンベルを用いた運動などが紹介されており、無理のない範囲で続けることが大切だといわれています【引用元:https://ubie.app】。

補助具・装具(肘バンド、サポーターなど)

作業やスポーツでどうしても腕を使う場合には、サポーターや肘バンドを活用する方法もあります。関節や筋肉への負担を減らす効果が期待できるとされており、特に繰り返しの動作を行う人におすすめされています。

生活習慣・姿勢改善(机やキッチンでの腕の使い方など)

「長時間のデスクワーク」「料理や家事で同じ姿勢を続ける」など、日常的なクセが痛みに影響していることも多いです。机や椅子の高さを調整したり、休憩時間を取り入れたりと、姿勢を意識するだけでも改善につながると紹介されています。

まとめ

腕が痛いと感じたときは、休ませる・冷やす/温める・補助具を使うなど、できることは多くあります。日常に取り入れられる工夫を重ねて、必要に応じて来院を検討すると安心です。

#肘から上の痛み

#セルフケア方法

#冷却と温熱療法

#姿勢改善

#補助具活用

5.受診すべきタイミングと医療機関の選び方

腕が痛いと感じたとき、「もう少し様子を見よう」と自己判断で放置してしまうこともあります。しかし、放置によって症状が長引くケースもあると言われており、適切なタイミングで来院することが重要だと紹介されています【引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/768/】。

症状が改善しない・悪化するケース

「数週間たっても痛みが変わらない」「むしろ悪化してきた」と感じる場合は来院を検討すべきとされています。特に日常生活に支障が出るほど続いているときは、専門的な検査で原因を調べることがすすめられています。

しびれ・麻痺・感覚異常を伴う場合

痛みだけでなく「手先のしびれ」「感覚の鈍さ」「力が入りにくい」などがあるときは、神経が関わっている可能性が指摘されています。早めに相談することで、進行を防ぐ手立てが見つかることがあると言われています【引用元:https://ubie.app】。

夜間痛・安静でも痛む場合

「夜眠れないほど痛い」「安静にしてもズキズキする」といった症状があるときは、単なる筋肉疲労ではないケースがあるとされています。放置せず専門の医療機関で相談することが信頼できる対応につながると考えられています。

検査で何を見るか(レントゲン、MRI、神経伝導検査など)

来院した際には、レントゲンで骨や関節の状態を確認したり、MRIで筋肉や神経の様子を詳しく見ることがあります。また、神経の働きを確認する神経伝導検査が行われることもあり、より正確に原因を把握する助けになるとされています【引用元:https://yotsuya-blb.com】。

受診先(整形外科、整骨・接骨院、ペインクリニックなど)

整形外科では画像検査を含めて総合的に調べられることが多いとされ、整骨・接骨院では筋肉や関節の動きを整える施術が受けられるといわれています。さらに痛みが強く慢性化している場合には、ペインクリニックでの専門的なケアが紹介されることもあります。

まとめ

自己判断で放置せず、「改善しない」「しびれがある」「夜眠れない」などのサインがある場合は、早めの来院が安心につながるとされています。医療機関の特性を理解し、自分の症状に合わせて選ぶことが大切です。

#受診の目安

#肘から上の痛み

#整形外科の検査

#夜間痛の注意

#医療機関の選び方