足の付け根 痛み 女性に悩むあなたへ。年齢・部位・症状別に考えられる原因をわかりやすく整理し、セルフチェック&対処法、受診すべきサインまでを医療情報を基に解説します。放置せず正しいアプローチを知りましょう。

1.足の付け根の痛みが出る “しくみ” を理解する

「足の付け根がズキッと痛むのはどうして?」と不安になる女性は少なくありません。実はこの部分には、股関節・筋肉・靭帯・神経、そして婦人科の臓器まで多くの構造が集まっており、さまざまな要因が痛みを生み出すと言われています(引用元:rehasaku.net、sincellclinic.com、luna-dr.com)。

股関節や周囲の構造が複雑に関わる

股関節は大腿骨の骨頭と骨盤のくぼみがかみ合う仕組みで、全身の体重を支える重要な関節です。ここには靭帯が強く張りめぐらされ、腸腰筋や内転筋といった筋肉も働いています。歩く・立ち上がるといった日常動作のたびに負荷がかかるため、炎症や負担がたまると痛みが出ることがあると言われています。

神経や婦人科系の要因も関係する

股関節まわりには坐骨神経など大きな神経が走っており、圧迫や炎症で違和感を生じるケースがあります。また女性の場合、子宮や卵巣といった婦人科の臓器が近接しているため、婦人科系の不調が足の付け根の痛みとして感じられることもあるそうです。このように単純に「関節だけの問題」とは限らず、複合的に関わっていると言われています。

左右・片側だけの痛みの意味

「右だけ痛い」「左だけズキズキする」といったケースも多く報告されています。片側痛の場合、股関節の変形や筋肉のアンバランスが背景にある可能性が高いと言われています。一方で両側に出る場合は、体全体のバランスや婦人科・内科的要因が関与しているケースもあると考えられています。

このように、足の付け根の痛みには複数のしくみが絡み合っています。症状が長引くときは放置せず、早めに専門家へ相談することが大切だとされています。

#足の付け根痛み

#女性特有の症状

#股関節の構造

#神経と筋肉の影響

#婦人科系との関わり

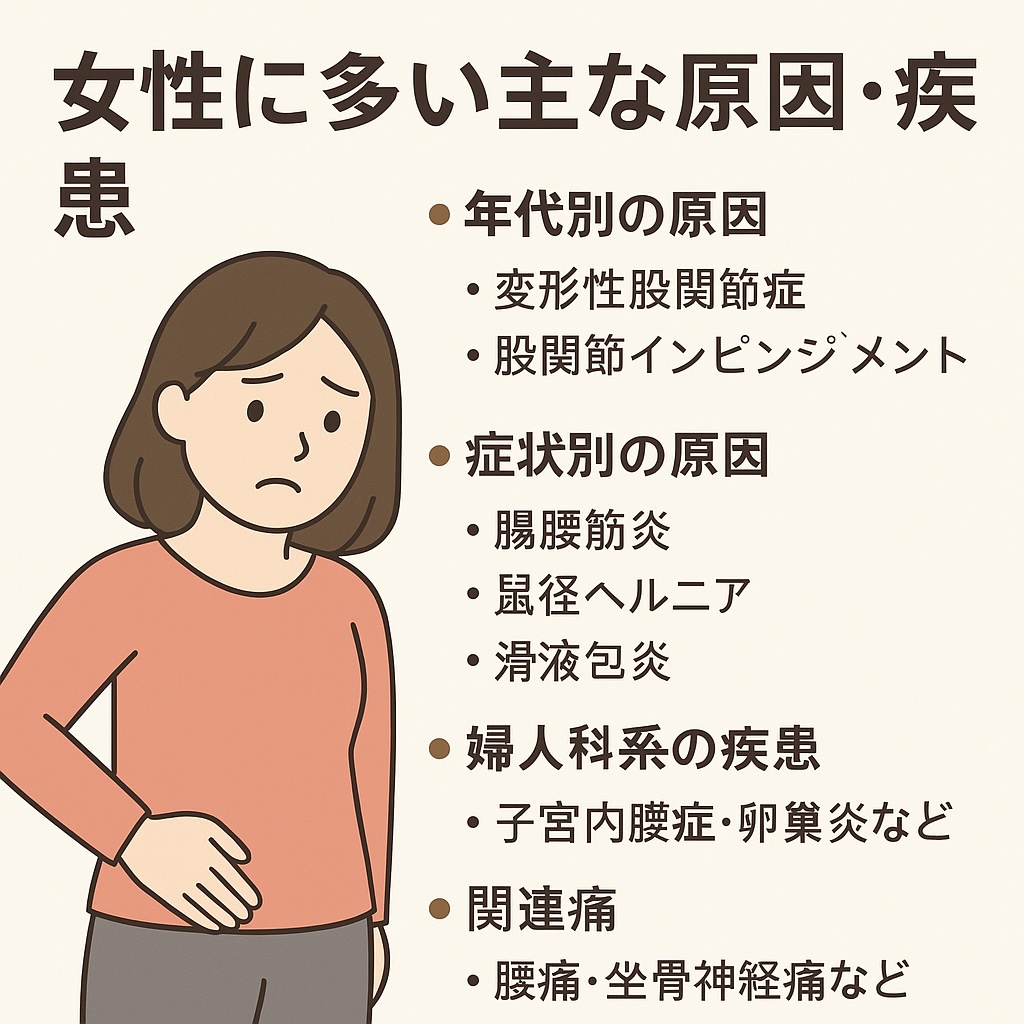

2.女性に多い主な原因・疾患

「足の付け根の痛み」と聞くと、ただの疲労や筋肉痛と思われがちですが、実際には女性特有の疾患や年代ごとの特徴が関わることがあると言われています(引用元:rehasaku.net、sincellclinic.com、luna-dr.com)。ここでは年代別・症状別に整理してみます。

年代別の原因

若い世代では「股関節インピンジメント」が話題になることがあります。これは骨と骨がぶつかり、動きの制限や痛みを引き起こす仕組みです。

一方、中高年の女性に多いのは「変形性股関節症」と言われています。軟骨のすり減りにより関節が不安定になり、歩行時や階段の上り下りで痛みが出やすくなるとされています。

症状別の原因

「動かすとズキッと痛む」というケースでは腸腰筋炎などの炎症が関係していることがあります。

また、鼠径ヘルニアは足の付け根が膨らんだり、違和感を伴う場合に考えられるとされます。

さらに、滑液包炎と呼ばれる関節周囲のクッション組織の炎症も、歩行や座位での痛みに関与することがあるようです。

婦人科系の疾患

女性特有の要因として、子宮内膜症や卵巣炎など婦人科系の疾患が挙げられます。これらは骨盤内の炎症や癒着が原因で、足の付け根の痛みとして感じられることがあるとされています。腰や下腹部との関連も見逃せません。

関連痛の可能性

股関節やその周辺だけでなく、腰椎のトラブルや坐骨神経痛が原因で「足の付け根が痛む」と表現されることもあります。実際には腰や背中の問題が根底にある場合もあり、痛みの感じ方は個人差が大きいと言われています。

足の付け根の痛みには多くの要素が重なっており、一概に「これが原因」とは言えません。症状が続くときは、早めに専門家へ来院することが大切だと考えられています。

#足の付け根痛み#女性に多い原因#股関節疾患#婦人科系疾患

#関連痛3.自分でできるセルフチェックと見分け方

「足の付け根の痛み、これって放っておいて大丈夫?」と悩む方は多いようです。すぐに来院すべきか迷うとき、自分でできる簡単なチェックを行うことで、状態の目安をつかめると言われています(引用元:rehasaku.net、sincellclinic.com、luna-dr.com)。

痛みの部位と性質を確認する

まずは「どこが、どんなふうに痛いのか」を意識してみましょう。

ズキッと鋭い痛みなのか、ジワジワとした鈍痛なのか。動いたときに強まるのか、それとも安静にしていても出るのか。こうした違いは原因の手がかりになると言われています。例えば動作時の痛みは関節や筋肉の負担、安静時痛は炎症や婦人科系の要因と関連することがあるとされています。

動かしたときの変化と可動域の制限

股関節を曲げ伸ばししたり、横に広げてみたりすることで、痛みの出方が変わるかを観察するのも一つの方法です。「ここまで動かすと突っ張る」「片側だけ動かしづらい」といった気づきは、関節や筋肉のトラブルを考えるヒントになるとされています。

触ってみて感じるポイント

足の付け根を軽く押してみて、圧迫で痛みが出るかどうかを確認することも有効だとされています。骨の際や内ももの筋肉に沿ったラインで痛みが強い場合、炎症や負担が集中している可能性が示唆されることがあります。ただし、強く押しすぎないよう注意が必要です。

来院を検討するサイン

痛みが長く続く、夜間も眠れないほどつらい、歩行が困難になる、または足の付け根以外に腰や下腹部にも不調が広がっている場合は、早めに専門家へ相談することがすすめられています。特に女性は婦人科系の疾患が背景にあるケースもあるため、整形外科と婦人科の両面を意識することが大切だと考えられています。

#足の付け根痛み

#セルフチェック

#可動域制限

#圧痛ポイント

#来院の目安

4.痛みを軽くするセルフケア・運動・生活対策

足の付け根が痛いとき、「すぐにできる工夫はないかな?」と考える方は多いと思います。実際に、日常の工夫や軽いセルフケアで痛みがやわらぐ場合があると言われています(引用元:rehasaku.net、sincellclinic.com、luna-dr.com)。ここでは家庭で取り入れやすい方法をまとめてみました。

安静・冷却・温熱の使い分け

痛みが強く出ている直後は、無理に動かさず安静を心がけることが基本です。急な炎症反応が疑われる場合は冷却が有効だと言われています。一方、慢性的にジワジワ痛むときは温めて血流を促すことで、こわばりをやわらげられる可能性があるとされています。状況に応じて冷却と温熱を切り替えることがポイントです。

ストレッチと筋トレで支える

腸腰筋や内転筋、体幹の筋肉をバランスよく使えるようにすることは、股関節周囲の負担を減らすと言われています。たとえば軽く脚を開いて伸ばすストレッチや、寝転んで行う体幹トレーニングなどが取り入れやすい方法です。いきなり強い運動をするのではなく、少しずつ負荷を上げることがすすめられています。

姿勢改善と動作の工夫

立っているときに片側に体重をかけすぎない、デスクワークでは浅く腰掛けず深めに座る、といった小さな姿勢改善が効果的だと言われています。階段をのぼるときに無理に大股で踏み出さないなど、日常動作の工夫も痛み軽減につながると考えられています。

生活習慣で気をつけたいこと

睡眠の質を整えることも大切です。横向きで寝る際には膝の間にクッションを挟むと股関節への負担が減るとされています。また、靴選びも重要で、かかとが安定したものやクッション性のある靴が望ましいとされています。歩き方も意識して、つま先からではなくかかとから着地するように心がけるとよいでしょう。

#足の付け根セルフケア

#冷却と温熱の使い分け

#ストレッチと筋トレ

#姿勢改善の工夫

#生活習慣の見直し

5.専門医療機関の受診・治療法の選択肢

セルフケアを試しても改善がみられない場合や、日常生活に支障が出ているときには、専門医療機関への来院がすすめられています(引用元:rehasaku.net、sincellclinic.com、luna-dr.com)。ここでは、どのような選択肢があるのかを整理してみましょう。

整形外科・スポーツ整形でのアプローチ

股関節や周囲の筋肉に関連する痛みの場合、整形外科やスポーツ整形での相談が一般的です。ここでは触診や動作の確認を通じて、痛みの原因を探ると言われています。レントゲンやMRIを使って関節の状態を詳しく調べることもあり、必要に応じて保存療法や注射による対応が行われるケースもあるとされています。

整骨院・リハビリ・理学療法

筋肉や関節のバランスを整える目的で、整骨院や理学療法士によるリハビリを利用する方もいます。ストレッチや運動療法を中心に、負担を減らす工夫を指導してもらえることがあると言われています。特に動作の改善や体の使い方を見直すことは、再発予防にもつながると考えられています。

婦人科を受けるタイミング

女性の場合、子宮内膜症や卵巣炎といった婦人科系の要因が痛みに関係していることもあるそうです。下腹部や腰の不調を同時に感じるときや、月経周期に合わせて症状が強くなる場合には、婦人科での検査が必要と考えられています。

治療の選択肢と予防の視点

治療の基本は保存療法で、運動制限や薬の使用、理学療法による改善が中心になるとされています。症状が強い場合にはブロック注射や手術という選択肢もあると言われています。治療後は再発を防ぐためにリハビリを継続し、姿勢や日常動作を見直すことが大切だとされています。

#専門医療機関

#整形外科と婦人科

#画像検査の重要性

#保存療法とリハビリ

#再発予防の工夫