骨にひびが入った時の症状:痛みの特徴・押した時の圧痛・腫れや内出血の見方、自己判断NGのチェックポイントと病院での診断手順をわかりやすくまとめます。受診の目安と応急処置も解説。

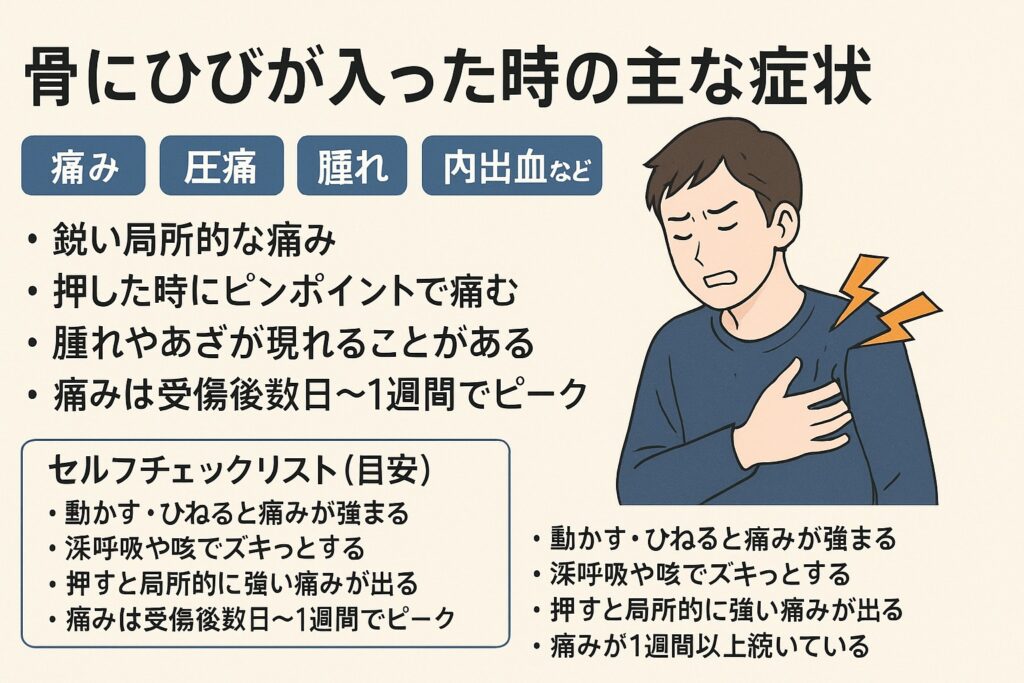

1.骨にひびが入った時の主な症状

どのような痛みか

骨にひびが入った場合、多くの人がまず「鋭い局所的な痛み」を訴えると言われています。特に動かした時に強くなったり、咳や深呼吸をした時にズキっと響くような感覚が特徴です。肋骨にひびが入った場合は、呼吸のたびに痛みが増すとされており、日常生活に支障を感じるケースも少なくありません。

圧痛(押すと痛い)のチェック方法

触った時に局所的な痛みがあるかどうかは、ひびを疑う重要なサインだと言われています。例えば、腫れている部分を軽く押した際に「ピンポイントで痛みが強まる」場合、骨に異常がある可能性があると考えられています。ただし、自己判断で強く押しすぎると悪化につながるおそれがあるため、無理に確認するのは控えたほうがよいでしょう。

腫れや皮下出血の有無

ひびのある部位に腫れやあざが見られるケースもありますが、必ずしも目立つとは限りません。骨のずれが少ない場合には外見的な変化が乏しいこともあると言われています。そのため「外から見えないから大丈夫」と思い込まず、痛みの有無を総合的にチェックすることが大切です。

痛みの時間経過とピーク

一般的に、骨にひびが入った場合の痛みは受傷直後から強く、数日〜1週間程度でピークになるケースが多いと説明されています。その後は徐々に和らいでいく傾向にありますが、完全に改善するまでには数週間から数か月かかることもあると言われています。経過が長引いたり、痛みが悪化する場合には専門機関に相談することが推奨されています。

セルフチェックリスト(目安)

- 動かす・ひねると痛みが強まる

- 深呼吸や咳でズキっとする

- 押すと局所的に強い痛みが出る

- 腫れや皮下出血が見られる

- 痛みが1週間以上続いている

こうしたポイントに複数当てはまる場合は、骨にひびが入っている可能性があるため、専門家による確認を検討すると安心だと考えられています。

#骨にひびが入った時の症状

#痛みと圧痛の特徴

#腫れと内出血の見分け方

#セルフチェックリスト

#早めの専門機関相談

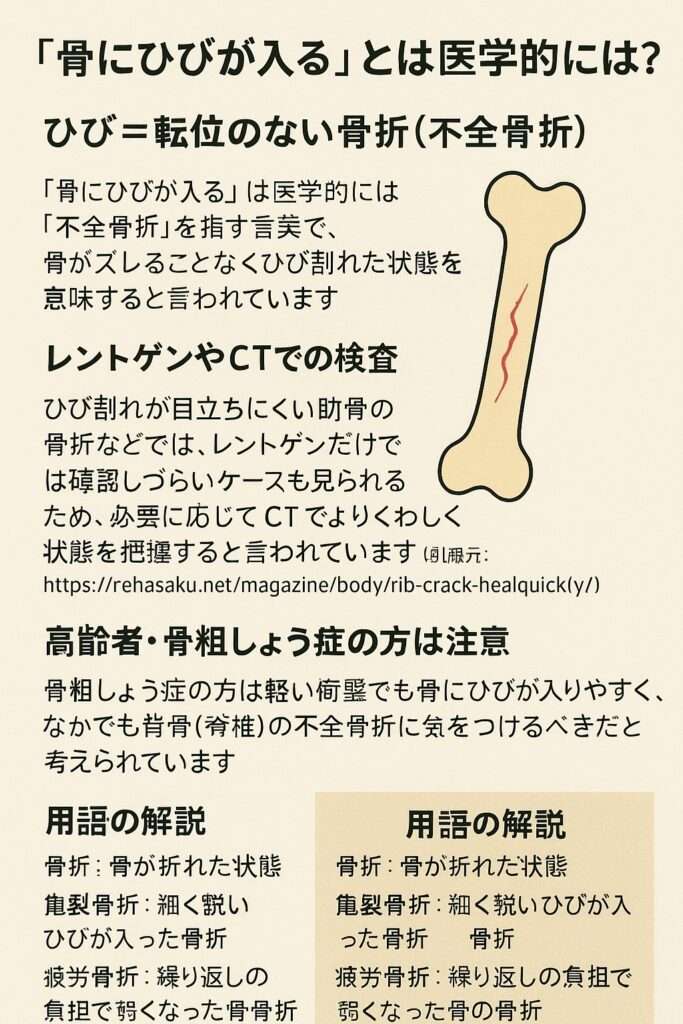

2.「骨にひびが入る」とは医学的には?

不全骨折・転位なし骨折の意味

一般的に「骨にひびが入る」と言われる状態は、医学的には「不全骨折」と呼ばれています。これは骨が完全に折れているわけではなく、ズレ(転位)がないまま細かい亀裂が入った状態を指すと言われています。完全骨折と比べて見た目では分かりにくく、痛みの程度も個人差があるのが特徴です。

レントゲンでわかりにくいケースとCTの役割

肋骨などはレントゲンに映りにくい部位で、ひびがあっても「異常なし」と判断されることがあると言われています。このような場合、より詳細に状態を確認するためにCTが用いられることが多いとされています。画像の精度によって小さな不全骨折も見つかる可能性があるため、症状が続く時には追加検査を検討することも推奨されています。

高齢者や骨粗鬆症で注意すべき点

高齢者や骨粗鬆症の方は、軽い衝撃でも骨にひびが入りやすいと言われています。特に背骨や肋骨では日常的な動作や咳などでも不全骨折が起こる可能性があり、症状が軽くても注意が必要です。骨量が減っていると改善までに時間がかかるケースもあるため、違和感を感じたら専門家に相談することが望ましいとされています。

用語の簡潔な解説

- 骨折:骨が折れた状態

- 亀裂骨折:細かいひびが入った骨折

- 疲労骨折:繰り返しの負担で起こる不全骨折

- 不全骨折:骨が完全には折れておらず、転位もない状態

こうした用語を理解しておくことで、医師の説明や検査結果がよりわかりやすくなると考えられています。

#骨にひびが入るとは

#不全骨折の意味

#レントゲンとCT検査

#骨粗鬆症と高齢者リスク

#骨折用語解説

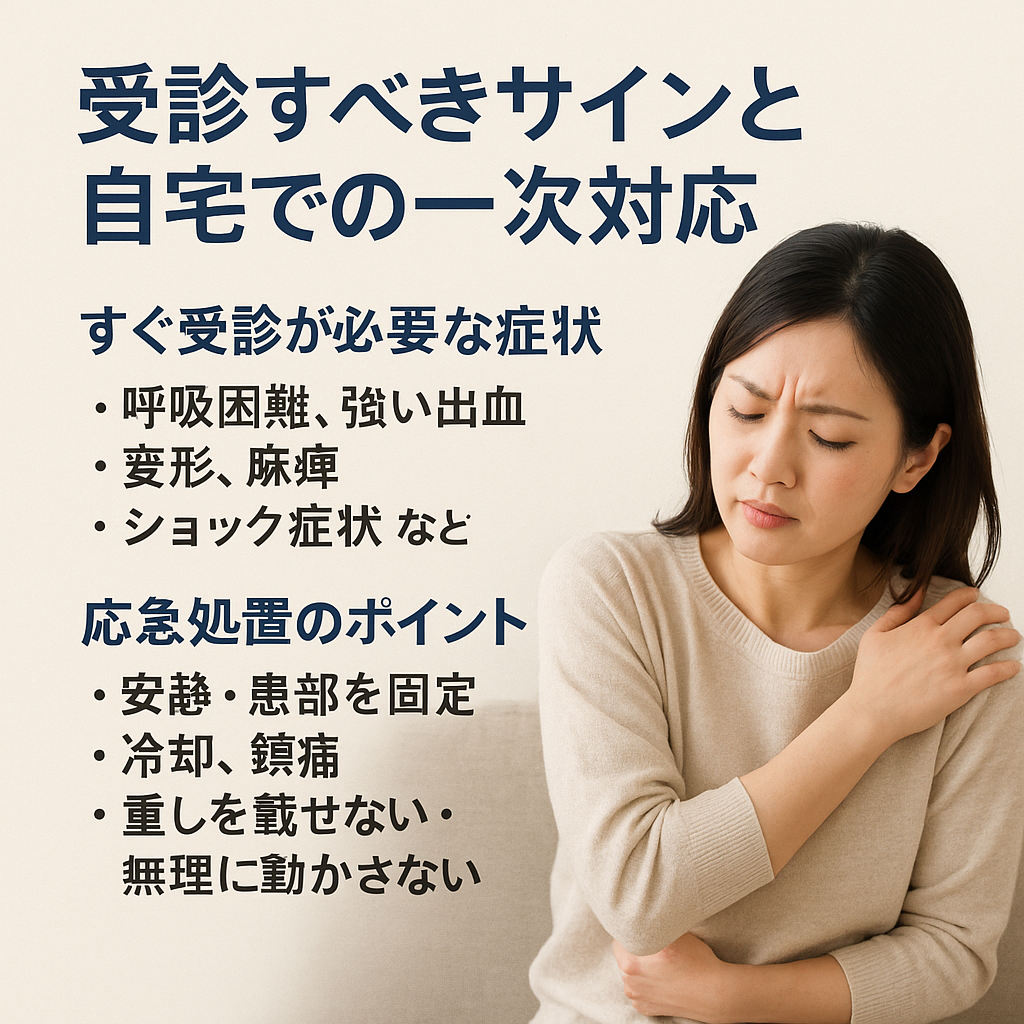

3.受診すべきサインと自宅での一次対応

すぐ来院が必要とされる症状

骨にひびが入った可能性がある時でも、特に以下のような症状が見られる場合は早めの来院がすすめられています。呼吸困難や胸の圧迫感、強い出血が止まらない状態、明らかな変形、手足のしびれや麻痺、または冷や汗を伴うショック症状などが挙げられます。こうしたサインは体に大きな負担がかかっている可能性を示していると言われています。

来院先と検査の流れ

骨のひびを確認するためには、救急外来や整形外科での受診が一般的です。最初に触診を行い、その後レントゲン撮影が基本とされています。ただし、部位によってはレントゲンでは確認が難しいケースもあるため、必要に応じてCTでより詳細に確認することもあると説明されています。

自宅での一次対応(応急処置)

来院までの間にできることとしては、まず安静を保つことが大切だとされています。動かさずに患部を固定し、痛みが強い場合には冷却で一時的に症状を和らげる方法が紹介されています。市販の鎮痛薬についても、使用前に体調や持病との兼ね合いを考える必要があると言われています。

禁止されている対応

一方で、自己判断で重しを載せたり、痛みを無理に我慢して体を動かすことは逆効果につながる可能性があると指摘されています。こうした対応は改善を妨げたり症状を悪化させるおそれがあるため避けるよう呼びかけられています。

#骨にひびの応急対応

#受診サインの見分け方

#整形外科と検査の流れ

#自宅での安静と固定

#やってはいけない対応

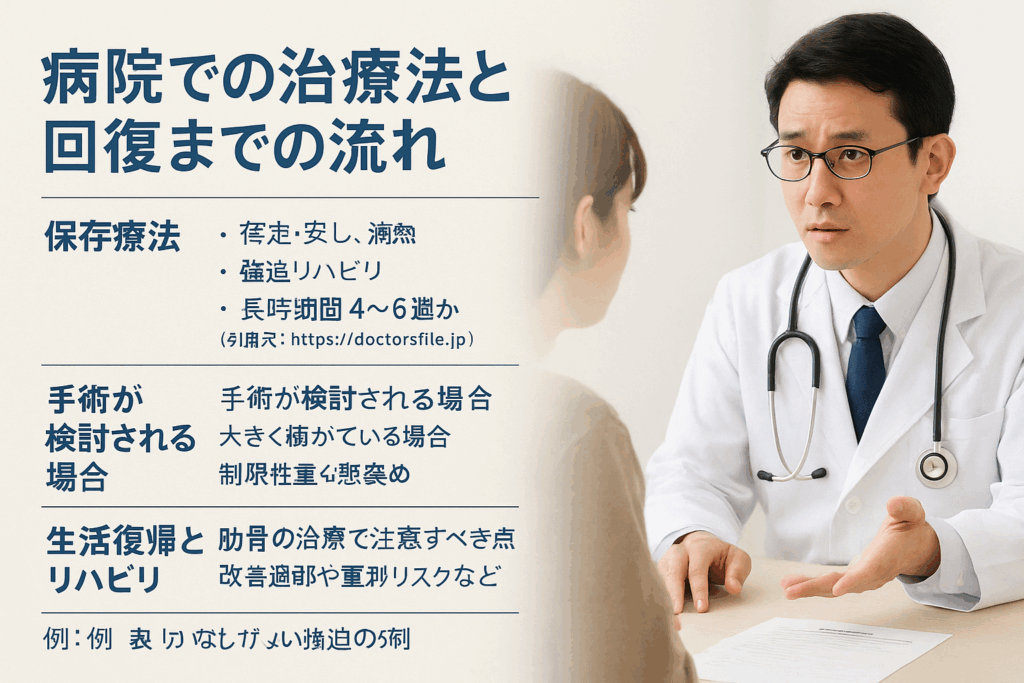

4.病院での治療法と回復までの流れ

保存療法の具体的な流れと目安期間

骨にひびが入った場合、多くは保存療法と呼ばれる方法で対応すると言われています。内容は安静を保つこと、患部を固定すること、痛みに対して鎮痛薬を使うこと、そして肋骨などでは呼吸が浅くならないようにリハビリを取り入れることが含まれています。改善までの期間はおおむね4〜6週間が一つの目安と説明されることが多いようです。

手術が検討されるケース

保存療法で十分対応できることが多いのですが、大きく骨がずれている場合や、神経や内臓に影響を及ぼす合併症の疑いがある場合には手術が考えられることもあると言われています。特に胸部や脊椎の骨折では合併症リスクが高いため、外科的な処置が必要になるケースが報告されています。

肋骨など特殊部位での注意点

肋骨にひびが入ると、痛みにより呼吸が浅くなりやすいとされています。その結果、肺炎や無気肺といった合併症が起こるリスクがあると指摘されています。呼吸を意識して深める練習や、医師の指導に基づく呼吸リハビリを続けることが重要だと言われています。

生活復帰の目安とリハビリ

日常生活に復帰できるまでの目安は数週間から数か月とされ、負荷をかけすぎず少しずつ体を慣らしていくことが大切だとされています。リハビリではストレッチや軽い運動を取り入れつつ、再び骨に強い負担をかけないような動作を選ぶよう指導されることがあります。禁止される動作としては、無理な力仕事やジャンプ動作などが挙げられます。

#骨にひびの保存療法

#手術が必要なケース

#肋骨の注意点

#回復と生活復帰の目安

#リハビリと禁忌動作

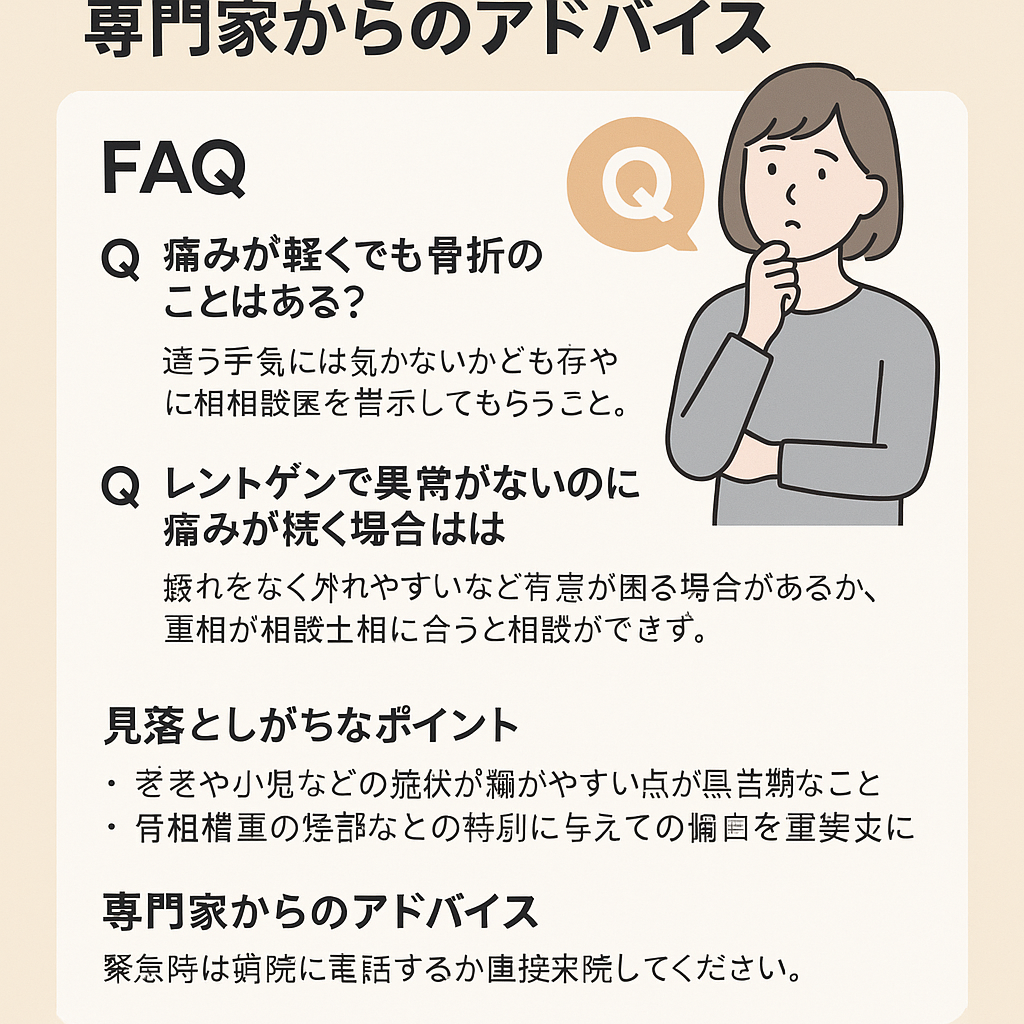

5.よくある質問(FAQ)・見落としがちなポイント・専門家からのアドバイス

よくある質問(Q&A)

Q. 痛みが軽くても骨折かもしれない?

A. 骨のひびは、必ずしも強い痛みを伴うとは限らないと言われています。軽い違和感や押した時だけ痛む場合でも、不全骨折が隠れていることがあるとされています。

Q. レントゲンで「異常なし」と言われたのに痛みが続くのはなぜ?

A. 肋骨などはレントゲンで見えにくく、異常が写らないケースもあると説明されています。そのため痛みが長引く場合はCT検査など追加の確認が必要になることがあるそうです。

高齢者・小児・骨粗鬆症患者向けの注意点

高齢者や骨粗鬆症のある人は、軽い衝撃でも骨にひびが入りやすいとされています。特に背骨や肋骨などは日常の動作で不全骨折を起こすことがあるため注意が必要です。また小児は骨が柔らかく、症状が出にくい場合もあり、親が違和感を見逃さないことが大切だと言われています。

来院前に準備しておきたいこと

病院での触診や検査をスムーズに進めるためには、受傷した状況をメモしておくことが役立つとされています。例えば「いつ、どんな動作で痛みが出たか」「これまでの既往歴」「服用している薬」などを整理しておくと、医師に正確に伝えやすくなります。

専門家からのアドバイスと緊急受診の導線

専門家は「軽い痛みだから大丈夫」と思い込むことが一番の落とし穴だと指摘しています。強い痛みや呼吸のしづらさ、麻痺などがある場合は緊急性が高い可能性があるため、ためらわずに医療機関へ連絡または来院するよう呼びかけられています。緊急時には救急外来へ電話し、指示を受けることがすすめられています。

#骨にひびのFAQ

#レントゲン異常なしと痛み

#高齢者と骨粗鬆症の注意点

#来院前の準備

#専門家のアドバイスと緊急受診