人差し指 しびれに困っていませんか?原因の見分け方(手根管・頚椎・末梢神経ほか)、今すぐできるセルフチェックと応急ケア、受診すべきサインや受診科・検査の流れをやさしく解説します。

1.まず最初に確認する — 「人差し指がしびれる」ときのセルフチェック

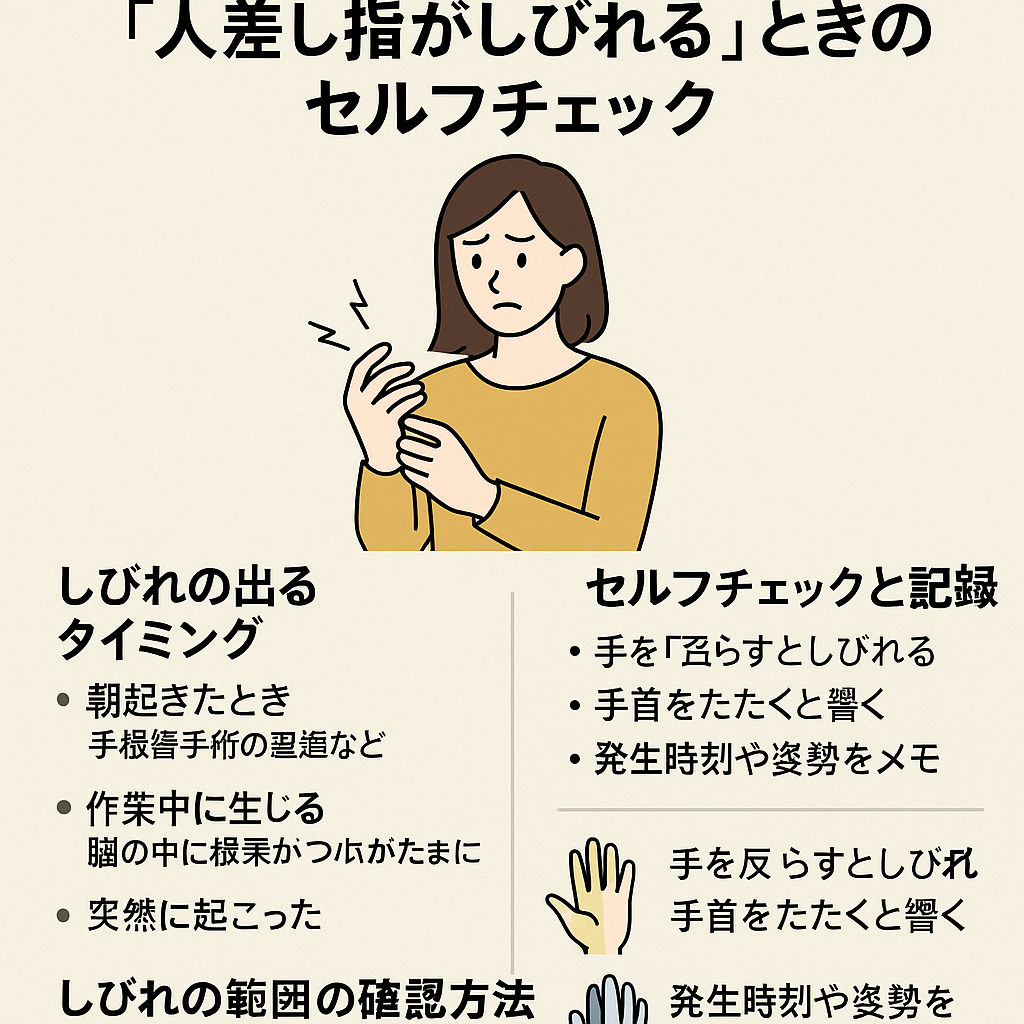

しびれの出るタイミング(朝・作業中・突然)

「朝起きたときに人差し指がしびれる」「仕事中のタイピングで指先がピリピリする」「突然強いしびれが走る」——このように、しびれの出るタイミングによって考えられる原因は変わると言われています。例えば、朝方に強く出る場合は手根管症候群の可能性が示唆されることが多く、長時間のデスクワーク中に出る場合は姿勢や神経の圧迫が関係していることがあるそうです。また、突然強いしびれが出る場合には、脳や血管の異常が背景にあるケースもあるとされているため注意が必要です。

しびれの範囲の確認方法(人差し指だけか、親指・中指までか)

「人差し指だけなのか」「親指や中指まで広がっているのか」を確認することも大切だと言われています。正中神経が圧迫されると親指〜中指にかけて症状が出やすく、尺骨神経が関わる場合は薬指や小指側にしびれが出る傾向があるそうです。一方で、首の神経(頚椎)からの影響では、人差し指から腕にかけて放散するしびれが見られることもあるとされています。このように範囲を確認することで、ある程度の原因の手がかりになると考えられています。

セルフチェック(フィレン・ティネル・姿勢で再現されるかなど)と記録の取り方

自分で簡単にできるチェックもいくつかあります。例えば「フィレンテスト(手首を曲げて一定時間キープしてしびれが出るか)」「ティネル徴候(手首を軽く叩いて指先に響くか)」などは家庭でも試せる目安として紹介されています。また、「腕を上げた時」「長時間同じ姿勢でいた時」に症状が再現されるかどうかも観察するとよいでしょう。出たタイミングや姿勢をメモに残しておくと、来院時に医師に伝えやすくなると言われています。記録をつけることで、より正確に状態を把握できるとされています。

#人差し指のしびれ

#セルフチェック

#神経支配の確認

#来院時の記録

#タイミングの重要性

2.人差し指のしびれで多い原因(部位別/症状別にやさしく分類)

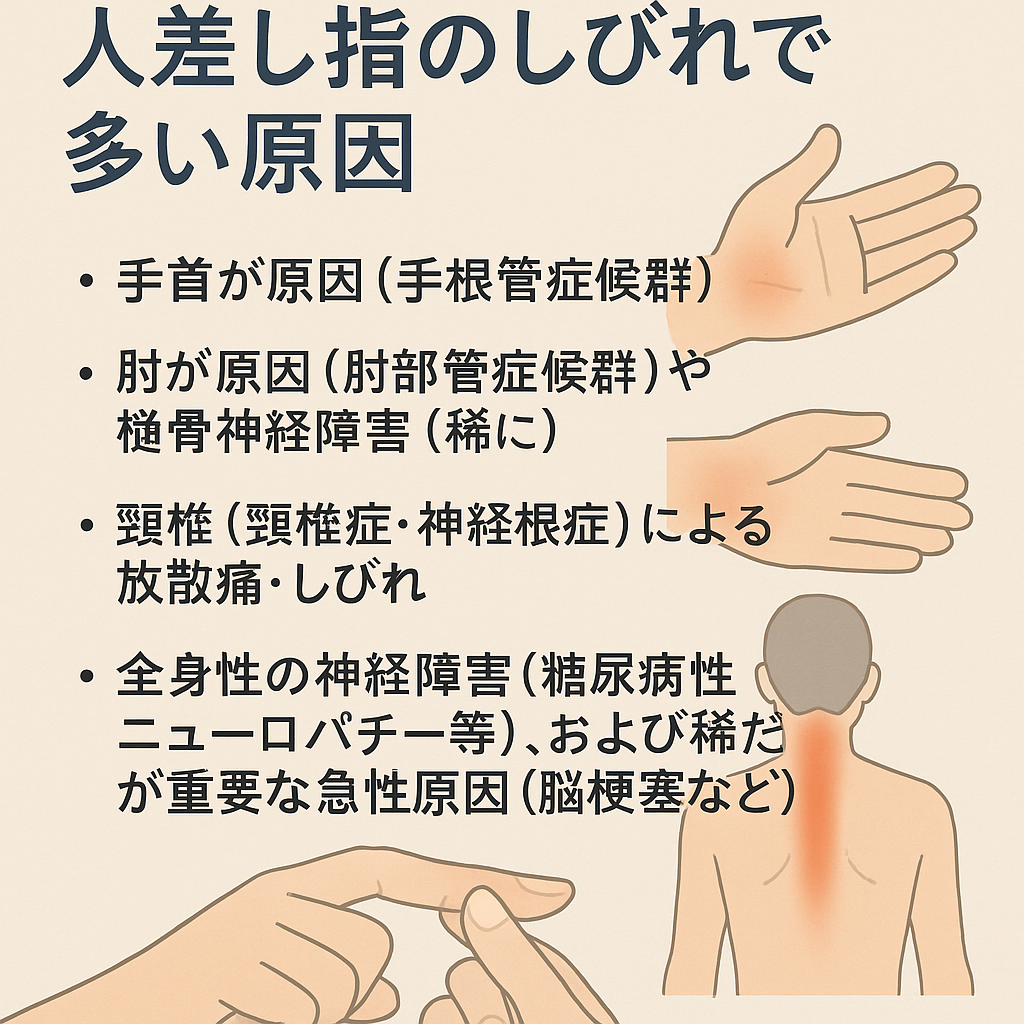

手首が原因(手根管症候群)

人差し指のしびれでよく知られているのが「手根管症候群」と言われています。手首の部分で正中神経が圧迫されることで、人差し指や中指、親指にしびれが出ることが多いそうです。特にパソコン作業や細かい手作業が続く人、また妊娠・更年期の女性に多いとされています。夜間や朝起きたときに強く出やすく、手を振ると楽になると感じる人もいるようです。

肘が原因(肘部管症候群)や橈骨神経障害(稀に)

肘の内側で神経が圧迫される「肘部管症候群」でも人差し指にしびれが出ることがあると言われています。こちらは薬指や小指のしびれも伴うケースが多いため、範囲を確認することが重要です。まれに橈骨神経が障害されて人差し指に違和感が出る場合もありますが、頻度としては少ないとされています。肘を長時間曲げた姿勢や圧迫がきっかけになることもあるようです。

頚椎(頚椎症・神経根症)による放散痛・しびれ

首の骨(頚椎)が原因となって人差し指に放散するしびれが出ることも少なくないと言われています。頚椎症や神経根症のように首の神経が圧迫されると、肩から腕、指先にかけてしびれが走るケースがあります。特に首を後ろに反らしたり、長時間下を向いた姿勢を続けたときに症状が誘発されやすいとされています。肩や腕の痛みを伴う場合もあるため、首の動作と症状の関係を確認することが目安になるようです。

全身性の神経障害(糖尿病性ニューロパチー等)、および稀だが重要な急性原因(脳梗塞など)

人差し指のしびれは局所の問題だけでなく、全身性の病気が関わることもあるとされています。代表的なのが糖尿病性ニューロパチーで、左右対称に両手や両足にしびれが出るケースがあります。また稀ですが、脳梗塞など脳血管の異常によって突然しびれが起きる場合も報告されています。片側の顔や足の麻痺を同時に伴うときは、緊急性が高い可能性があると言われており注意が必要です。

#人差し指のしびれ原因

#手根管症候群

#頚椎由来の放散痛

#糖尿病性ニューロパチー

#脳梗塞リスク

3.まず家でできる対処法(短期〜予防)とやってはいけないこと

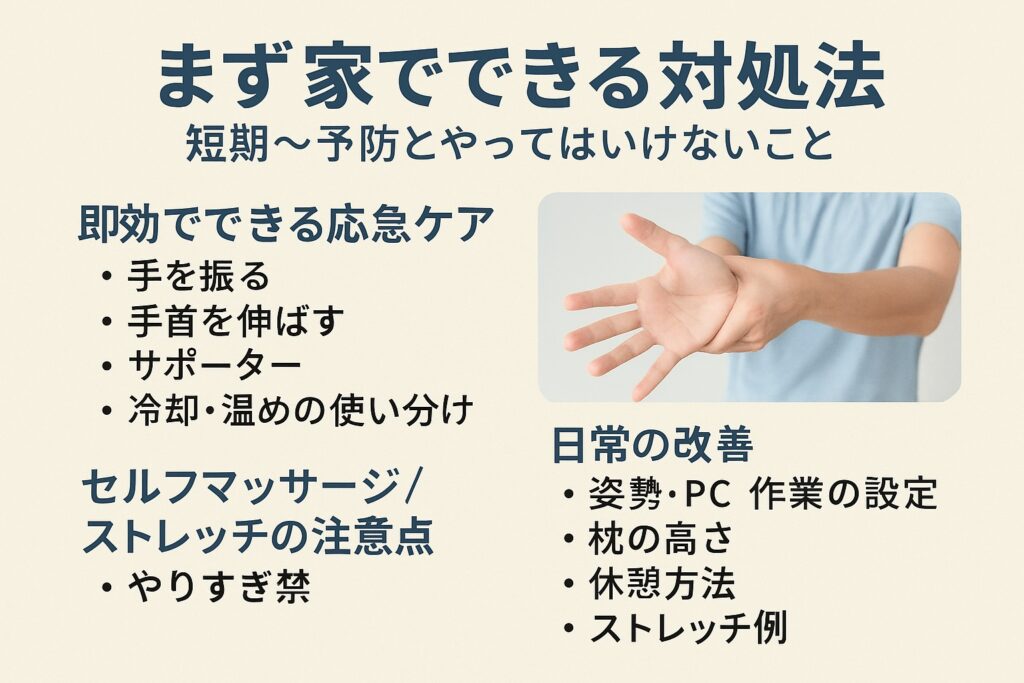

即効でできる応急ケア(手を振る/手首を伸ばす/サポーター/冷却・温めの使い分け)

「人差し指のしびれが気になるとき、今すぐ少しでも楽になりたい」という方は多いはずです。実際に自宅でできる応急ケアとしては、手を軽く振って血流を促す方法や、手首をゆっくり伸ばして筋肉や神経への圧迫をやわらげる動きが紹介されています。また、市販の手首用サポーターをつけることで負担を減らすと感じる人もいます。さらに、冷やす・温めるを症状に応じて切り替えるのも一つの工夫とされています。炎症や熱感がある場合は冷却、筋肉のこわばりが強い場合には温めが合うことがあると言われています。

日常の改善(姿勢・PC作業の設定、枕の高さ、休憩方法、ストレッチ例)

短期的なケアに加えて、普段の生活の見直しも大切だと考えられています。例えば、PC作業ではキーボードとマウスの位置を調整し、手首を反らしすぎないようにすることが推奨されています。枕の高さを見直すことで、首から腕にかけての神経圧迫を減らせる場合もあるそうです。また、1時間ごとに休憩をとり、肩や首をほぐすストレッチを取り入れると負担が軽減されるとされています。図を用いて具体的なストレッチ方法を示すと、読者もすぐ実践できるようになります。

セルフマッサージ / ストレッチの注意点(やりすぎ禁忌)

自分でマッサージやストレッチを行うことは悪くありませんが、「やりすぎ」は逆効果になる場合があると注意喚起されています。強く揉みすぎたり、痛みを我慢して動かすことは症状を悪化させる可能性があるとされているため、優しく無理のない範囲で行うことが大事だと言われています。少し試して違和感が強まるようであれば中止し、記録をとって専門家に相談するのがよいとされています。

#人差し指のしびれ応急ケア

#姿勢改善と生活習慣

#サポーターと温冷法

#セルフマッサージの注意点

#ストレッチで予防

4.受診の目安と受診先(どの科へ行くか/医療で何を検査するか)

すぐに救急外来へ行くべきサイン(片側の麻痺・言語障害・顔のしびれの同時出現など)

人差し指のしびれに加えて、顔の片側もしびれる、言葉が出にくい、急に片側の腕や足に力が入らないなどの症状が同時に起きた場合は、脳血管障害の可能性があるとされています。こうした症状は救急外来にすぐに行くべきサインと言われており、特に突然の発症は一刻を争うケースもあるそうです。

まずはどの科?(整形外科/脳神経内科/整形外科の手外科/内科の線引き)

しびれが続くときに「どの科に行けばよいのか分からない」という声は多いです。手首や手の使いすぎが関係していると考えられる場合は整形外科や手外科、首から腕にかけての症状なら整形外科や脳神経外科が候補になると言われています。全身性の病気(糖尿病など)が疑われるときは内科や脳神経内科が選ばれることもあります。最初にかかる科を間違えるのではと不安になるかもしれませんが、どの科であっても必要に応じて他の専門科に紹介される流れが一般的だとされています。

病院での検査の流れ(身体診察・神経学的所見・徒手検査、神経伝導検査、CT/MRI、血液検査)と検査でわかること

来院後はまず、医師が問診や触診を行い、症状がどの神経に関連しているかを調べます。その後、徒手検査や神経学的所見で大まかな判断をし、必要に応じて神経伝導検査で電気信号の伝わり方を確認することがあると言われています。また、頚椎が疑われる場合はCTやMRIで首の状態を詳しく調べることがあり、糖尿病や代謝性疾患が心配される場合は血液検査も行われることがあるそうです。これらの流れを知っておくと、来院時に「どんなことをするのか」不安が減るとされています。

#人差し指のしびれ来院目安

#救急外来のサイン

#受診先の選び方

#病院での検査内容

#受診前の不安を減らす

5.治療法と回復の見通し(保存療法・注射・手術・リハビリ)

保存的治療(装具、薬、理学療法、生活指導)— 期待できる効果と期間

人差し指のしびれに対しては、まず保存的治療が選ばれることが多いと言われています。装具(手首を安定させるサポーターや固定具)を使うと神経の圧迫が和らぎやすく、日常生活での負担軽減につながるとされています。また、痛みや炎症をやわらげる薬や、リハビリで用いられる理学療法(ストレッチや温熱療法)が取り入れられるケースもあるようです。生活習慣の改善(PC環境や姿勢指導)を合わせて行うと、数週間から数ヶ月で改善を実感する人がいると報告されています。

薬物療法・注射療法の適応(ステロイド注射など)と副作用の注意

保存的な方法で十分に改善が見られない場合、薬物療法や注射療法が検討されることもあるとされています。中でも、手根管症候群ではステロイド注射が使われるケースがあると言われています。注射により一時的に炎症やしびれが軽減することがありますが、効果の持続は人によって異なり、副作用として局所の痛みや感染リスクも指摘されています。そのため、医師と相談しながら適切なタイミングで行うことが大切だとされています。

手術適応の目安(手根管開放術、頚椎手術など)と術後のリハビリ・回復期間

保存療法や注射で改善が難しい場合には、手術が選択肢になると言われています。代表的なのは手根管開放術で、神経の圧迫を減らすために手首の靭帯を切開する方法です。また、頚椎由来のしびれでは頚椎手術が行われることもあります。術後はリハビリが欠かせず、日常生活に戻るまでに数週間〜数ヶ月かかるケースが多いとされています。手術を受けるかどうかの目安は、生活に強い支障が出ているか、症状が進行しているかによって判断されることが多いようです。

Q&A(よくある質問:仕事はいつ復帰できる?妊娠中は?など)

「手術を受けた場合、仕事はどれくらいで復帰できるの?」という質問はよく聞かれます。デスクワークであれば数週間、手を酷使する作業では数ヶ月かかるとされているそうです。また「妊娠中にしびれが強くなったらどうするか」という声も多く、妊娠期はホルモンの影響で一時的にしびれが出ることがあると言われています。この場合は保存的治療や生活改善が中心になり、必要に応じて出産後に詳しい検査を受けることがすすめられることもあります。

#人差し指のしびれ保存療法

#ステロイド注射の注意点

#手術とリハビリの流れ

#回復までの期間

#よくある質問と対応