寝違え 首で朝起きた時の激しい首の痛みを、まず自宅で安全に和らげる応急処置(冷却/温め/禁忌)と、病院に行くべきサイン・治療法・予防法を整形外科医の視点でわかりやすく解説します。

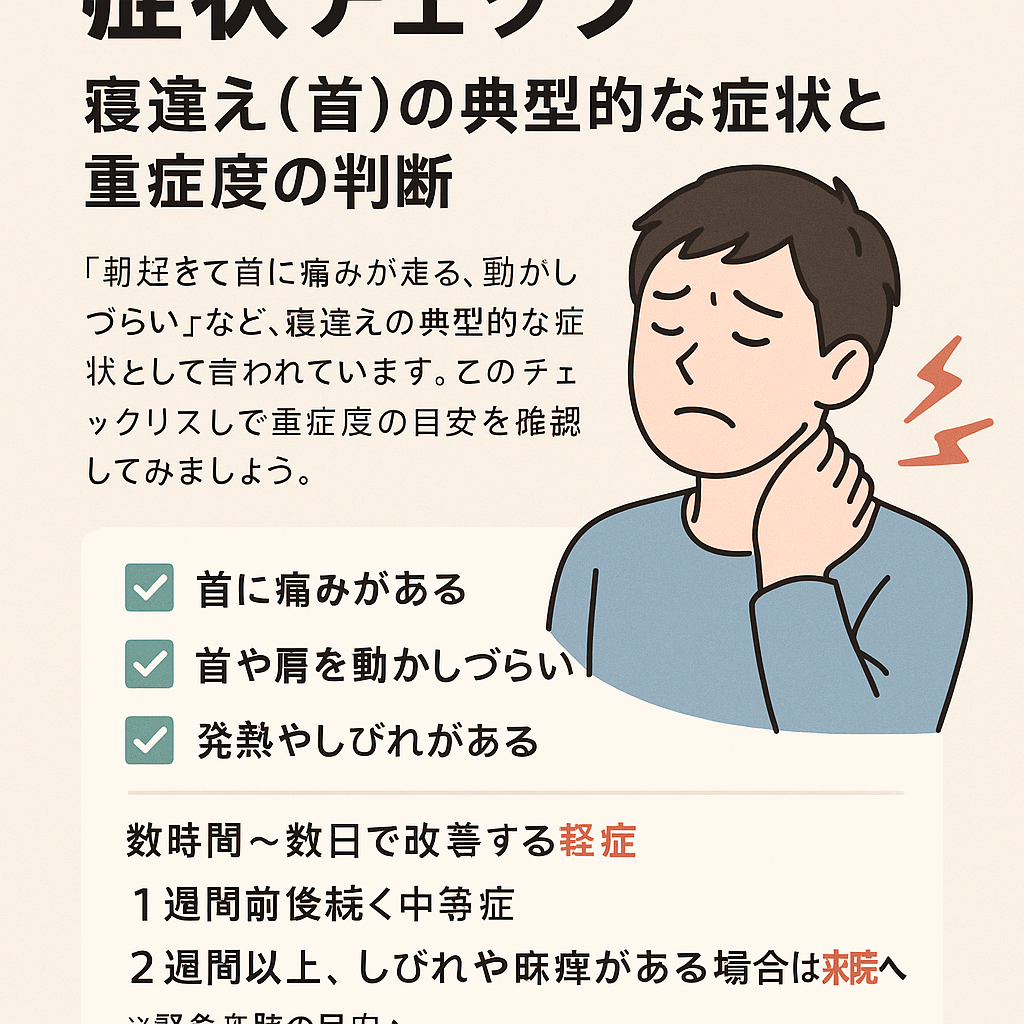

1.症状チェック|寝違え(首)の典型的な症状と重症度の判断

首の痛みと動きの制限をセルフチェック

「朝起きたら首を動かすたびにズキっと痛む」「後ろを振り向こうとすると固まったように動かない」といった感覚は、寝違えの典型的な症状だと言われています。

重症度の目安を知って安心につなげる

寝違えはほとんどが自然に改善していくとされますが、その経過にはいくつかのパターンがあります。数時間から数日で痛みが和らぐケースは「軽症」とされ、多くの人がセルフケアで対応できると言われています。一方で、1週間ほど痛みが続く場合は「中等症」と考えられ、専門的な検査を受けて炎症の程度を確認することが望ましいとされています。さらに、2週間以上たってもしびれや麻痺を伴う場合には、首以外の疾患が隠れている可能性があるため、整形外科などでの来院が必要だと説明されています。

受診の目安につながるチェックリスト

- 首に強い痛みがある

- 首や肩を動かすときに制限を感じる

- 発熱や手足のしびれを伴っている

これらのサインが当てはまる場合は、自己判断で放置せず早めの来院を検討するよう勧められています。

#寝違え首

#症状チェック

#首の痛み

#セルフケア目安

#来院のサイン

2.応急処置|発症直後に安全にできること

まずは安静、そして冷やす

寝違えた直後は、無理に首を動かさず安静を保つことが大切だと言われています。痛みが強い場合は、氷や保冷剤をタオルに包んで10〜15分ほど冷やすと炎症が和らぐ可能性があると説明されています。

炎症が落ち着いたら温める

数時間から1日ほど経ち、炎症が落ち着いてきたタイミングでは、今度は温めて血行を促すのが有効とされています。蒸しタオルや温熱パッドを使い、筋肉のこわばりを和らげる方法が紹介されています。

市販薬や湿布を使う際の注意点

市販の鎮痛薬や湿布は痛みをやわらげる助けになる場合がありますが、胃腸が弱い方や持病で薬を服用している方は注意が必要です。成分や副作用については薬剤師に確認することがすすめられています。

やってはいけないこと

強いマッサージや無理な牽引、痛みが出る方向への過度なストレッチは、炎症を悪化させる可能性があると言われています。つい「ほぐしたい」と思いがちですが、発症直後は避けた方が安心です。

今すぐやるべき3ステップ

- 無理に動かさず安静にする

- 痛みが強ければ10〜15分の冷却

- 炎症が落ち着いたら温めて血行を促す

この流れを押さえておくと、発症直後でも落ち着いて対応しやすいと言われています。

#寝違え首

#応急処置

#冷却と温熱

#セルフケア

#首の痛み対策

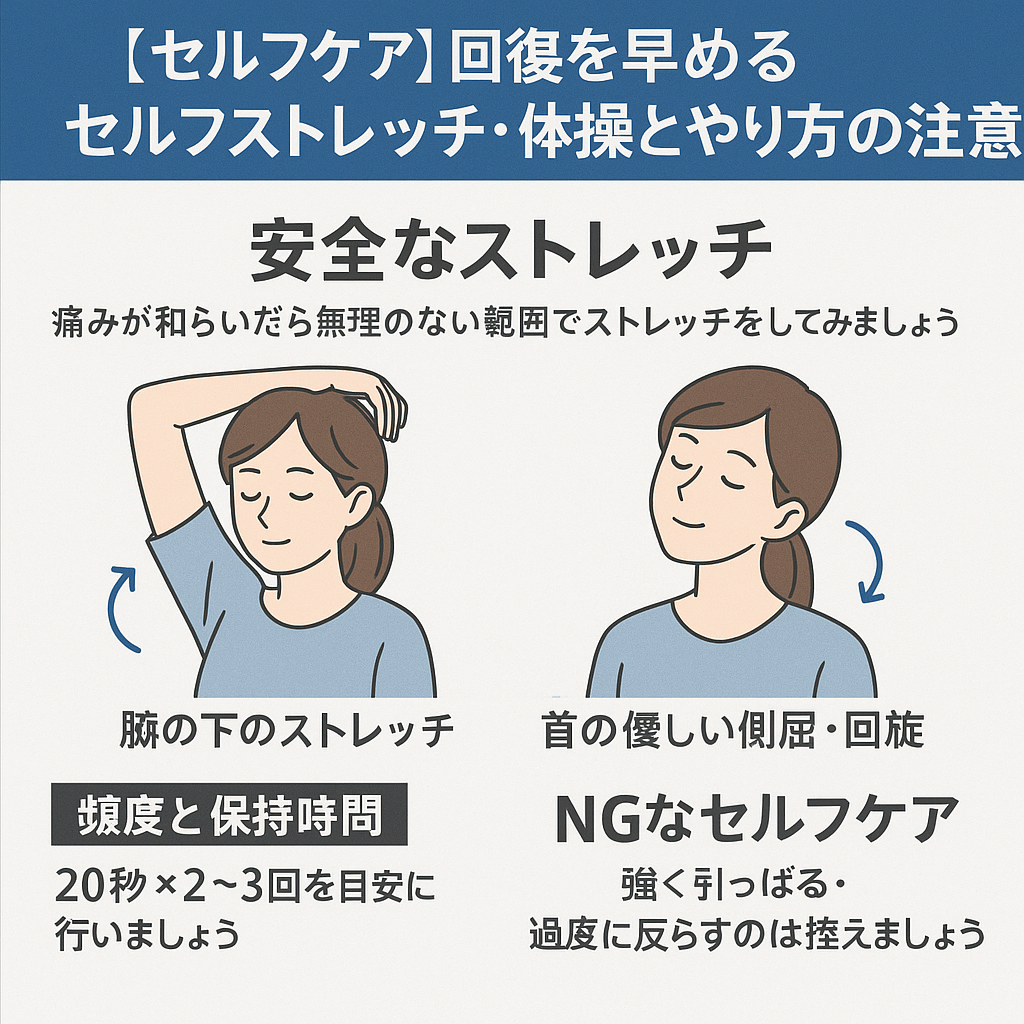

3.セルフケア|回復を早めるセルフストレッチ・体操とやり方の注意

痛みが落ち着いてから始めるストレッチ

寝違えによる首の痛みが和らいできたら、無理のない範囲でセルフストレッチを取り入れると回復の助けになると言われています。

首の優しい側屈・回旋

もう一つの方法は、首をゆっくり横に傾けたり、左右に軽く振り向いたりするシンプルな運動です。痛みが出ない範囲で、呼吸を止めずに行うことが大切だと説明されています。

頻度と持続時間の目安

1回につき20秒前後をキープし、1セット2〜3回を目安にしましょう。毎日行うよりも、1日おき程度で様子を見ながら取り入れると安心です。痛みが強いときに無理して行うと逆効果になることもあるため、体の声を聞きながら調整することが推奨されています。

避けるべきNGセルフケア

「強引な牽引」「無理に大きく反らす」「痛みがある方向に強く伸ばす」といった行為は炎症を悪化させるおそれがあるため控えた方が良いとされています。自己流でやりすぎるのではなく、あくまで“心地よい範囲”を守ることが安心につながります。

#寝違え首

#セルフケア

#ストレッチ方法

#NGセルフケア

#回復サポート

4.受診ガイド|どの診療科へ行くか・病院での検査と治療の流れ

まず相談すべき診療科

寝違えによる首の痛みで来院する場合、基本的には整形外科が第一の選択肢と言われています。

検査と施術の流れ

医療機関ではまず問診・触診を行い、必要があればレントゲンやMRIで首の状態を確認すると言われています。

来院すべきサイン

次のような症状が出ている場合は、早めの来院がすすめられています。

- 強いしびれや麻痺を伴う

- 発症直後から高熱がある

- 転倒や外傷後に首の痛みが出た

- 2週間以上続き、日常生活に影響が大きい

これらは単なる寝違えではなく、別の疾患が関わっている可能性があると言われています。

医師に伝えると良い情報

診察をスムーズに進めるためには、次の内容を整理して伝えると役立ちます。

- 発症した時間やきっかけ

- 首をどこまで動かせるか

- 過去の既往歴や通院歴

- 現在服用している薬やサプリ

事前にメモして持参しておくと、医師に正確に伝えられるので安心です。

#寝違え首

#受診ガイド

#整形外科

#検査と施術

#来院の目安

5.予防と生活改善|枕・寝姿勢・仕事中の習慣で寝違えを減らす方法

枕と寝姿勢の見直し

寝違えを減らすには、まず枕選びが大切だと言われています。高すぎる枕は首に負担をかけ、低すぎると肩が圧迫されるため、自分の首の角度に合った高さを意識することがすすめられています。

就寝前のストレッチと習慣

寝る前に軽く肩や首を回す、深呼吸をしながら背中を伸ばすなどの簡単なストレッチは、筋肉の緊張をほぐしやすいとされています。長時間スマホやPCを使う人は、1時間に一度は休憩を入れて画面の高さを調整することが推奨されています。

日常生活での肩こり対策

日常的な肩こりを放置すると寝違えを繰り返す要因になりやすいとも言われています。デスクワークの合間に肩をすくめる運動を取り入れたり、軽いウォーキングで体を動かすことが効果的とされています。さらに、ストレスが溜まると筋肉が硬直しやすいため、気分転換やリラックス時間を確保することも予防の一環になります。

FAQでよくある疑問

- 子どもが寝違えたら? → 軽症であれば数日で改善するケースが多いと言われていますが、強い痛みや発熱がある場合は早めに来院を検討することが望ましいです。

- 何日くらいで改善する? → 多くは数日〜1週間程度で軽快するとされていますが、症状が長引く場合は別の要因が隠れている可能性があります。

- 再発を防ぐには? → 枕や寝姿勢の工夫に加え、肩こりや姿勢の改善を習慣化することがポイントです。

#寝違え首

#予防と生活改善

#寝姿勢の工夫

#肩こり対策

#再発防止