肋骨の下が痛いと感じたときの原因(肋間神経痛・肋軟骨炎・消化器疾患など)の見分け方、応急処置、受診すべき科と緊急サインをわかりやすく解説します。

1.肋骨の下が痛いときの結論

まず知っておきたいこと

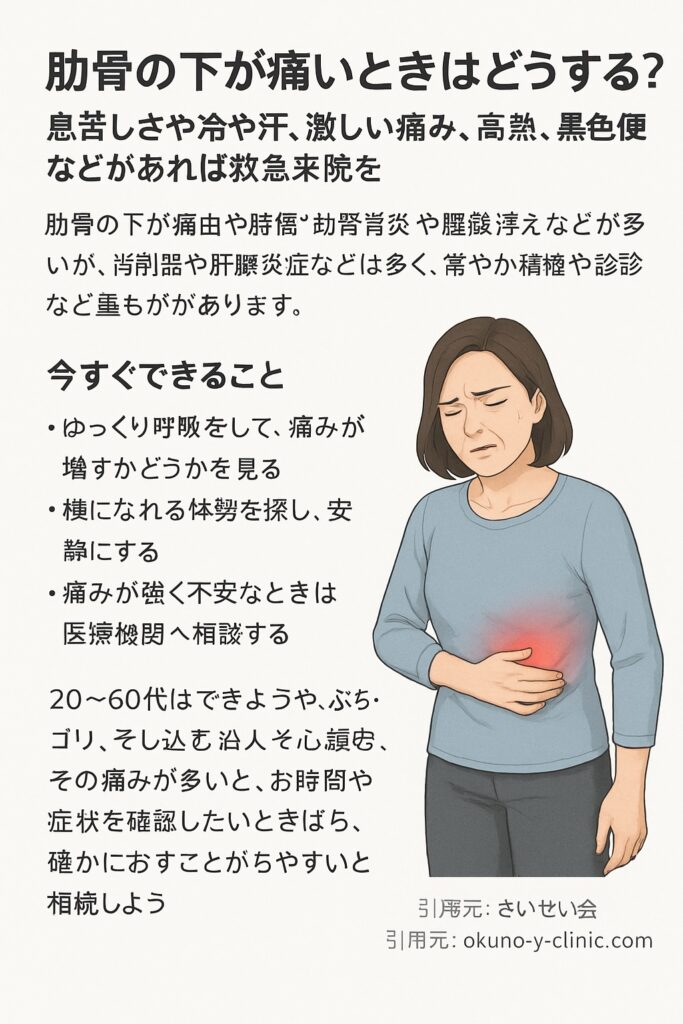

肋骨の下が痛いと感じたとき、多くは筋肉や神経のトラブルが原因と言われています。しかし、消化器や肝胆系の不調、まれに心臓や肺に関わる重大な病気が隠れていることもあるとされています。

特に、息苦しさ・冷や汗・激しい持続的な痛み・高熱・黒色便などの症状を伴う場合は、すぐに救急での来院がすすめられています。これは一刻を争う病気の可能性があるためです。

今すぐできること

- ゆっくり呼吸をして痛みが強まるか確認する

- 楽に横になれる姿勢を見つけて安静にする

- 痛みが強く不安なときは早めに医療機関へ相談する

20〜60代では「片側だけのズキズキ」「鈍い差し込み」「動いた時だけ痛む」などさまざまな訴えが見られると言われています。こうした症状は日常の負担や神経の圧迫でも起こり得ますが、消化器や胆のう、膵臓の病気が背景にあるケースもあるため、自己判断で放置せず、気になるときは一度専門家に相談することが安心につながります。

#肋骨の下の痛み

#緊急サイン

#セルフケア

#来院の目安

#安心への一歩

2.痛みの“見分け方”(セルフチェック)

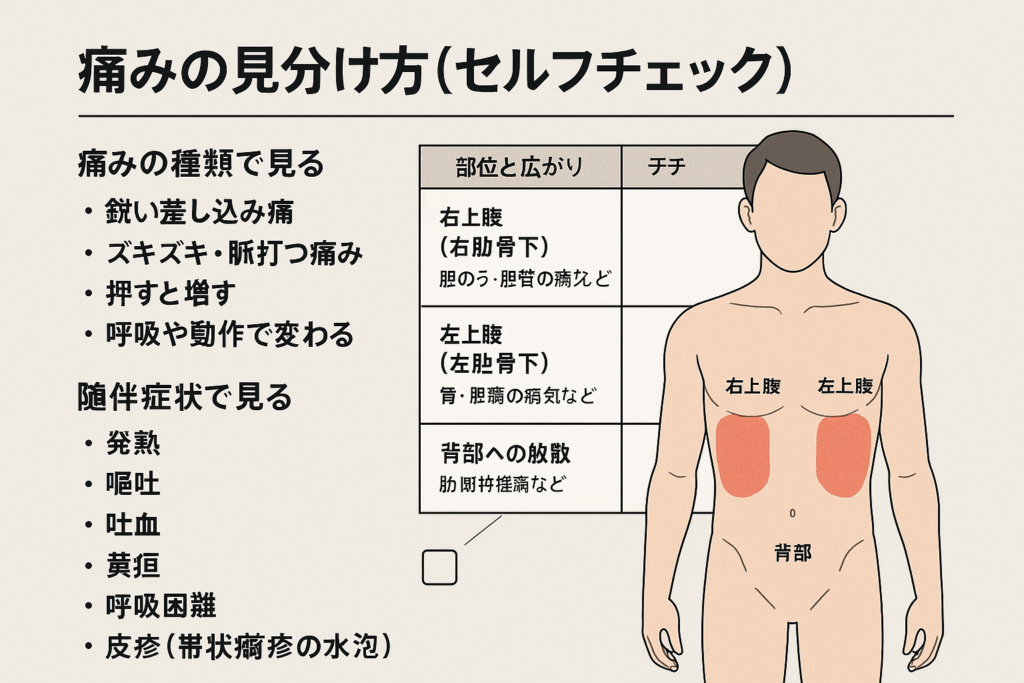

痛みの種類でチェックする

肋骨の下が痛むとき、その痛み方を観察することが見極めのヒントになると言われています。例えば、鋭い差し込み痛は胃や胆のうなど消化器系の疾患、ズキズキ・脈打つような痛みは炎症や神経痛の可能性が考えられるそうです。押したときに痛みが増すなら肋軟骨炎や肋骨周囲のトラブルが多いとされ、呼吸や体の動きで変化する場合は肋間神経痛や筋肉の緊張が関わるケースもあるようです。

部位と広がりで考える

痛みの場所によっても目安が変わります。右上腹(右肋骨下)に限られる場合は胆石や胆のう炎、肝臓のトラブルが候補に挙げられることが多いです。左上腹(左肋骨下)の痛みなら胃や膵臓の不調が関わると言われています。また、背中にまで放散する場合は膵炎や腎臓関連のサインとして注意が必要です。

随伴症状に注目する

発熱や嘔吐、吐血、黄疸、呼吸困難などが一緒に出ている場合は内科的な疾患の可能性が高いとされています。さらに、皮膚に水疱が出ているなら帯状疱疹のサインで、皮膚科での相談が望ましいとされています。こうした症状の組み合わせは自己判断が難しく、チェックの目安として活用すると役立ちます。

#痛みのセルフチェック

#肋骨下の痛み

#見分け方

#随伴症状

#来院の目安

3.主な原因と具体的な特徴(原因別ガイド)

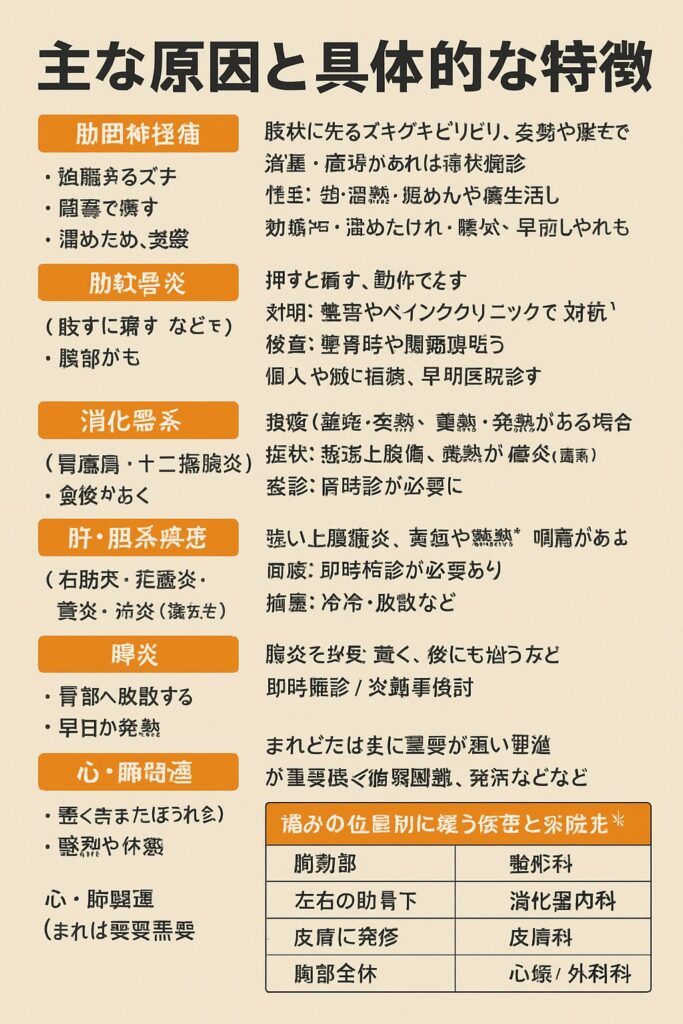

肋間神経痛(筋・神経由来)

肋骨に沿って帯状に走るズキズキ・ピリピリとした痛みが特徴で、姿勢や動作によって強まることがあると言われています。皮膚に水疱や発疹が出ている場合は帯状疱疹を疑うケースもあります。検査では整形外科でレントゲンや神経学的な触診が行われることが多いとされています。日常では安静にし、痛みが強ければ鎮痛剤を使うこともあるようです。

肋軟骨炎(肋骨の軟骨部の炎症)

押すと痛みが増すことが多く、動作や深呼吸で強まるのが典型的とされています。原因は咳や繰り返しの動作による負担が多いそうです。整形外科やペインクリニックで確認され、画像検査や触診で判断されることがあります。自宅では安静や温熱で改善を図ることが一般的といわれています。

消化器系(胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃炎)

食後に痛みが強くなる、胸焼けや吐き気がある、黒色便が出るといった症状が手がかりになると言われています。消化器内科で内視鏡や血液検査を行い、胃や十二指腸の状態を確認する流れが一般的です。日常では刺激物や飲酒を控え、専門医の検査を受けることが望ましいとされています。

肝・胆系疾患(胆石・胆嚢炎・肝炎)

右肋骨下に強い痛みが出る場合、胆石や胆嚢炎が疑われることが多いと言われています。黄疸や発熱を伴えば緊急性が高く、早めの来院が推奨されています。消化器内科ではエコーや血液検査で胆のうや肝臓の異常を確認することが多いそうです。

膵炎

強い上腹部痛が背部に放散し、吐き気や嘔吐を伴うケースが多いとされています。急性膵炎の場合は緊急性が高く、すぐに医療機関で検査を受ける必要があると言われています。病院では血液検査やCTで膵臓の炎症を確認するのが一般的です。

心・肺関連(まれだが要注意)

胸の圧迫感や呼吸困難、冷や汗を伴う場合は循環器や呼吸器の異常が考えられることがあります。狭心症や心筋梗塞、または気胸などが原因になることがあり、救急での来院が推奨されています。症状検索エンジン「ユビー」でもこのような場合は速やかな行動がすすめられています。

#肋骨下の痛み原因

#肋間神経痛

#消化器系疾患

#肝胆膵の異常

#心肺疾患の注意

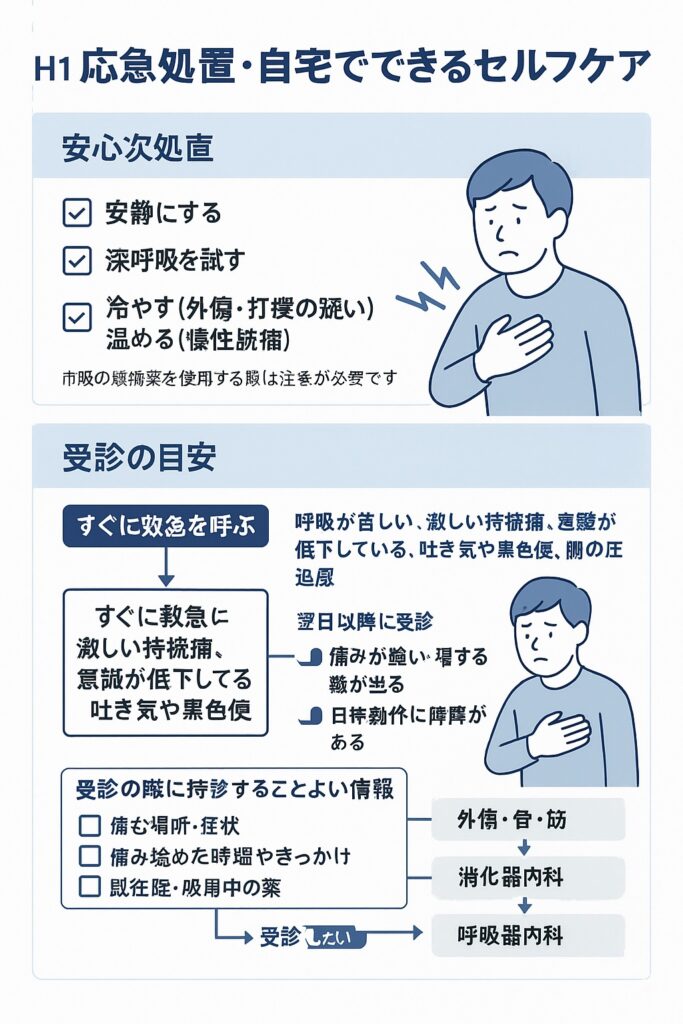

4.応急処置・自宅でできるセルフケアと受診の目安

自宅でできる短期的な対処法

肋骨の下に痛みを感じたとき、まずは落ち着いて体を休めることが大切だと言われています。深呼吸をして痛みが変化するかを確かめると、状態を観察しやすくなります。外傷や打撲の疑いがあるときは冷やすのが目安で、逆に筋肉の緊張が原因と思われる慢性的な痛みでは温める方法がすすめられる場合があります。市販の鎮痛薬を利用する人もいますが、服用する際には必ず用法容量を守ることが必要です。

来院すべき目安

痛みの程度や随伴症状によって、来院の緊急度は変わります。

- すぐ救急へ:呼吸困難、激しい持続的な痛み、意識がもうろうとする、止まらない嘔吐や黒色便、胸の圧迫感。

- 翌日〜数日以内に来院:痛みがどんどん強くなる、発熱を伴う、日常生活に支障が出る。

症状によって選ぶ診療科も変わります。外傷や骨・筋肉に関わる場合は整形外科、消化器系の不調が疑われる場合は消化器内科、呼吸器症状が中心なら呼吸器内科が目安とされています。

来院時に準備しておくとよい情報

- 痛みが出た場所や広がり方

- 痛みが始まった時期やきっかけ

- 現在服用している薬や既往歴

こうした情報を整理して伝えると、触診や検査がスムーズになり、原因特定につながりやすいと言われています。

#応急処置

#肋骨下の痛み

#セルフケア

#救急受診の目安

#来院準備

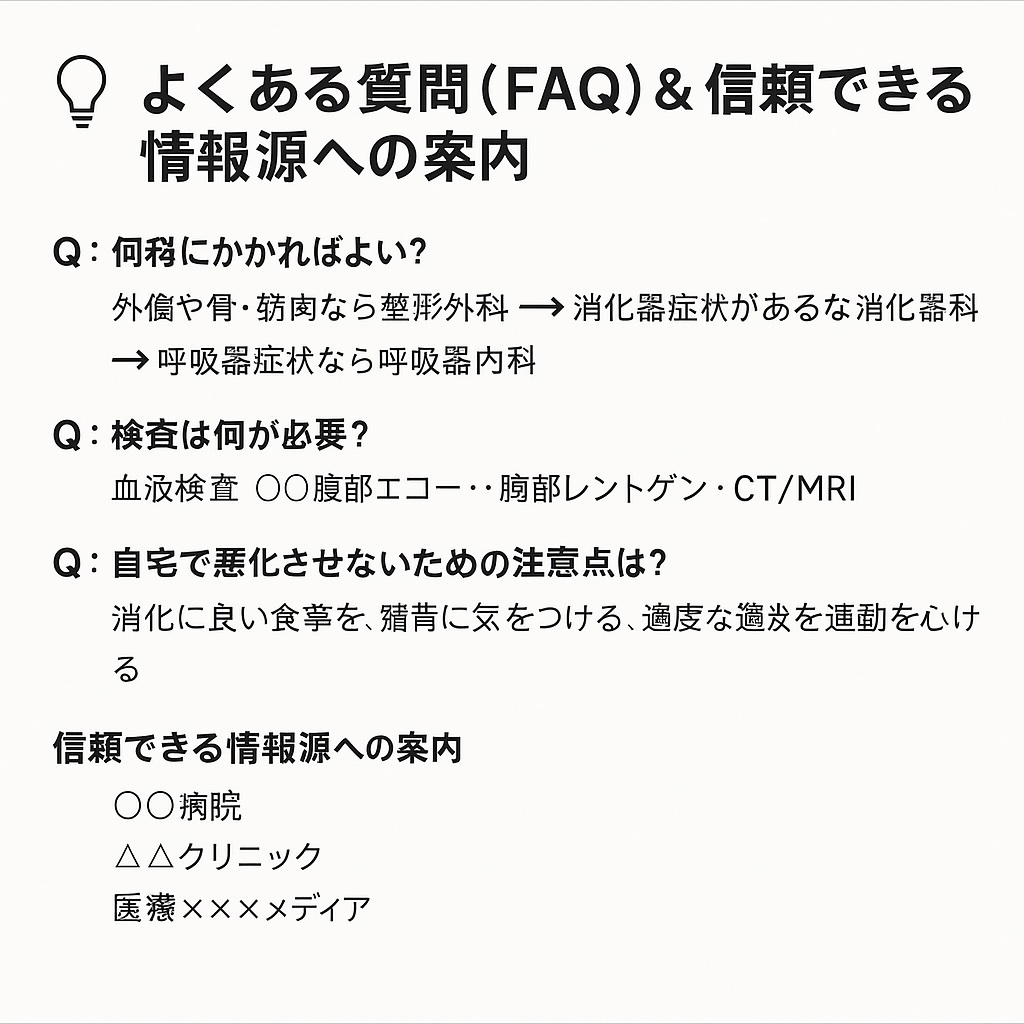

5.よくある質問(FAQ)&信頼できる情報源への案内

Q:何科にかかればよい?

痛みの背景によって来院すべき科は異なると言われています。例えば、外傷や骨・筋肉のトラブルが疑われる場合は整形外科、消化器症状(吐き気・胸焼け・便の異常など)があれば消化器内科、呼吸が苦しい場合や咳が続く場合は呼吸器内科が目安とされています。症状検索エンジン「ユビー」でも、この流れを参考に受診先を判断できるよう案内されています。

Q:検査は何が必要?

初期対応では問診と触診が行われ、その後、血液検査で炎症や臓器の状態を確認するケースが多いと言われています。さらに、腹部エコーは胆のうや肝臓のチェック、胸部レントゲンは骨や肺の確認に有効です。CTやMRIは内臓や神経のより詳しい評価に使われることがあるとされています。

Q:自宅で悪化させないための注意点は?

生活習慣の工夫も大切です。消化にやさしい食事を心がけ、暴飲暴食は避けるようにしましょう。長時間の同じ姿勢は筋肉の緊張を強めることがあるため、適度に体を動かすこともすすめられています。睡眠環境を整え、体を温めてリラックスすることもセルフケアの一環になると考えられています。

信頼できる情報源への案内

- 済生会公式サイト(肋間神経痛などの病気解説)

- 奥野ゆうクリニック(肋軟骨炎に関する情報)

- いしゃちょく(消化器系疾患の解説)

- 症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie

#FAQ肋骨下の痛み

#受診科の目安

#必要な検査

#生活習慣改善

#信頼できる情報源