「大臀筋」の働き・解剖から、硬くなる原因・痛みとの関連、さらにストレッチ・トレーニング・ケア法まで、初心者にも実践しやすく丁寧に解説します。

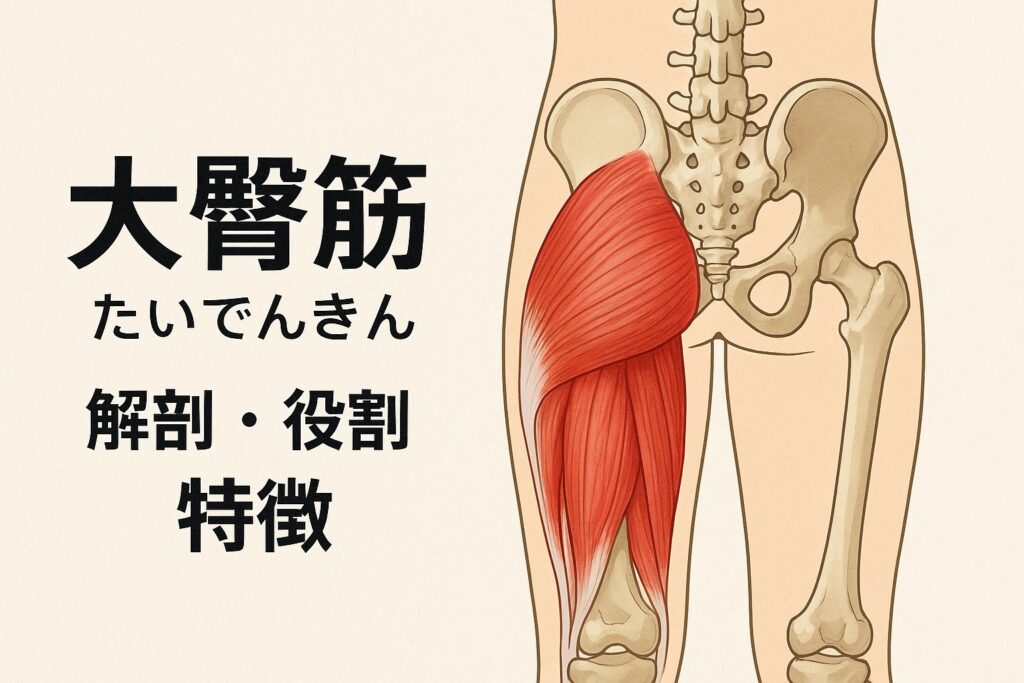

1.大臀筋とは? — 解剖・役割・特徴をわかりやすく

「大臀筋(だいでんきん)」は、人の体の中でも特に大きくてパワーのある筋肉だと言われています。場所はお尻の表層にあり、骨盤の後ろ側から大腿骨(太ももの骨)につながっているんです。見た目の丸みをつくるだけでなく、立ち上がる、階段をのぼる、走るなど、日常動作のほとんどに関わる重要な筋肉とされています(引用元:https://www.japanpt.or.jp)。

起始・停止・神経支配の基本

大臀筋は、腸骨稜や仙骨、尾骨など広い範囲から起こり(起始)、大腿骨の大転子や腸脛靭帯に停止しています。神経は下殿神経によって支配され、血流は下殿動脈を介して供給されているそうです(引用元:https://1post.jp/1504)。

この広がりがあるおかげで、股関節の伸展や外旋、骨盤の安定化など多彩な働きをサポートできると考えられています。

股関節の動きと骨盤制御の要

大臀筋は、股関節を後ろに伸ばす動き(伸展)や、外向きに回す動き(外旋)に深く関与しています。たとえば、椅子から立ち上がるときや走り出す瞬間、しっかりとお尻の筋肉が働くことで体がスムーズに動くんですね。また、片足立ちや歩行中に骨盤が左右に傾かないよう支える働きもあると言われています(引用元:https://flareplus.com/anatomy/大殿筋)。

「お尻の筋肉=見た目のため」だけではなく、実は姿勢の安定や腰・股関節の健康にも欠かせない存在なんです。

二足歩行と大臀筋の関係

人間が直立二足歩行を行えるのは、大臀筋が発達しているおかげとも言われています。チンパンジーなど他の動物と比べて、大臀筋の位置や体積が大きく進化したことで、上体をまっすぐ支え、前方への推進力を得られるようになったそうです。つまり「人間らしい歩き方」を支える根幹の筋肉なんですね。

「大臀筋」と「大殿筋/臀大筋」って同じ?

表記ゆれに戸惑う方も多いかもしれません。「大殿筋」や「臀大筋」はいずれも「大臀筋」と同じ筋肉を指す言葉です。医療やスポーツ分野では「大臀筋」と書かれることが多いですが、いずれも意味は同じと考えて問題ないと言われています。

このように、大臀筋の構造や役割を知っておくことで、後のストレッチやトレーニングも“狙いを持って”行えるようになります。

#大臀筋 #股関節 #姿勢改善 #ヒップアップ #筋肉の働き

2.なぜ大臀筋は「硬くなる・機能不全になる」のか? — 原因とメカニズム

「最近、お尻がガチガチで座るのもしんどい…」なんて感じたことはありませんか?

それ、もしかすると大臀筋の機能低下が関係しているかもしれません。大臀筋は人の体の中でも大きな筋肉ですが、意外と“サボりやすい筋肉”とも言われています。ここでは、その原因とメカニズムをやさしく整理していきましょう。

長時間座る・同じ姿勢が続くとどうなる?

長時間座りっぱなしの姿勢が続くと、股関節がずっと曲がった状態になり、大臀筋が伸ばされたまま動かない時間が増えてしまいます。その結果、筋肉が使われにくくなり、神経の働きも鈍くなる傾向があるそうです(引用元:https://www.physiomedia.jp)。

とくにデスクワーク中心の人では、お尻が「休みっぱなし」になり、代わりに腰や太もも裏(ハムストリングス)が余計に働いてバランスが崩れやすいと言われています。

代替筋の過緊張とアンバランス

大臀筋がうまく働かないと、他の筋肉がその分の仕事を肩代わりします。たとえば、腰の筋肉(脊柱起立筋)や腸腰筋、ハムストリングスが無理して頑張り、結果的にそちらが張ってしまうケースが多いそうです。

これがいわゆる「代償動作」で、放っておくと腰痛や骨盤のゆがみにつながる可能性があるとも指摘されています(引用元:https://1post.jp/1504)。

筋膜の癒着・柔軟性の低下

筋肉を包む膜(筋膜)は、動かさないことで癒着しやすくなります。たとえるなら、ラップがぴったり張りついて動かないようなイメージですね。

大臀筋の周囲には中臀筋・小臀筋・ハムストリングスなど多くの筋群があり、これらとの滑りが悪くなると“動きづらい”“引っ張られる感じ”が出ると言われています(引用元:https://flareplus.com/anatomy/大殿筋)。

加齢・運動不足・トレーニングの偏り

年齢を重ねると筋肉量が減少し、特にお尻まわりの筋肉は衰えやすいと言われています。また、トレーニングをしている人でも、太もも前面ばかり使うと大臀筋とのバランスが崩れ、結果的に硬さが出やすくなることがあります。

「ストレッチしてもすぐ戻る」「筋トレしてもヒップラインが上がらない」と感じる方は、このバランスの乱れが関係しているかもしれません。

機能低下を防ぐためには?

まずは「使えていないこと」に気づくことが第一歩です。

日常生活の中で、お尻の筋肉を意識して立ち上がる、歩くときに少し後ろへ蹴るようにするなど、小さな動きから再教育することが重要だと言われています。

ストレッチやトレーニングの前に、この“なぜ”を理解しておくことで、改善の効果もぐっと上がるはずです。

#大臀筋 #股関節 #筋膜リリース #姿勢改善 #運動不足対策

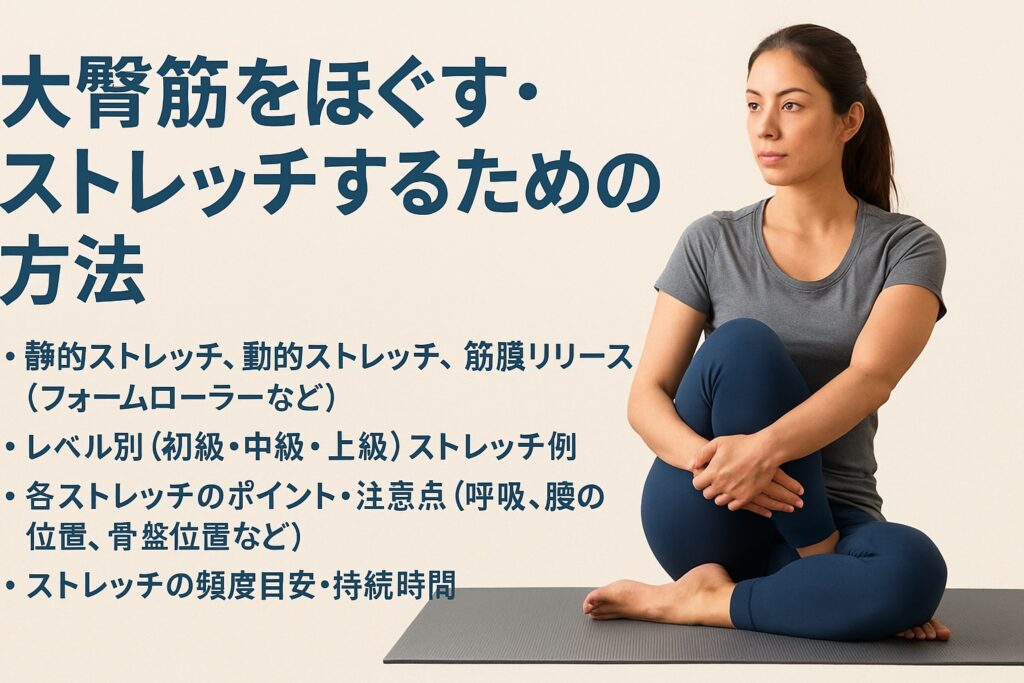

3.大臀筋をほぐす・ストレッチするための方法

「お尻がカチカチで動かしづらい」「座るとすぐ張る」――そんなときは、大臀筋をゆるめるストレッチが効果的だと言われています。

ただし、やみくもに伸ばすだけでは十分に緩まない場合もあります。大臀筋は深層の筋膜や骨盤の動きと関わるため、「どうして効くのか」を理解したうえで行うことがポイントです。

静的ストレッチと動的ストレッチの違い

静的ストレッチは、ゆっくり筋肉を伸ばして一定時間キープする方法で、筋膜の癒着をゆるめたり血流を促す目的で行われます。

一方、動的ストレッチは、股関節をリズミカルに動かしながら大臀筋を“動かしながらほぐす”タイプ。ウォーミングアップに取り入れると筋肉の反応がよくなると言われています(引用元:https://www.rehasaku.net/magazine/stretch/)。

「運動前は動的、運動後やリラックス時は静的」と使い分けるのがおすすめです。

レベル別のストレッチ例

初級:寝ながら膝抱えストレッチ

仰向けで片膝を胸に引き寄せるように抱え、30秒ほどキープします。呼吸を止めずに、吐くたびに少しずつ筋肉を伸ばすイメージです。

中級:あぐらでひねりストレッチ

床に座り、片足をもう一方の膝にかける「ピジョンポーズ」風ストレッチ。骨盤を立てて、体を少し前に倒すと大臀筋が心地よく伸びます。

上級:フォームローラーで筋膜リリース

フォームローラーの上にお尻を乗せ、前後にゆっくり転がします。やや痛気持ちいい範囲で30〜60秒。

硬い部分を重点的に行うと、筋膜の癒着がゆるみやすくなるそうです(引用元:https://flareplus.com/anatomy/大殿筋)。

ストレッチのポイントと注意点

・呼吸を止めず、息を吐くときに筋肉を伸ばすイメージで行う

・腰を反らせすぎず、骨盤をまっすぐに保つ

・“痛気持ちいい”程度で止める(無理に押し込まない)

また、ストレッチの頻度は1日1〜2回、1回30秒×2〜3セットが目安だと言われています。朝のウォーミングアップや入浴後のリラックス時に行うとより効果的です。

ストレッチによる効果

定期的にストレッチを続けることで、大臀筋周辺の血流が改善し、股関節の可動域が広がると報告されています。

その結果、腰や太ももへの負担軽減、姿勢改善、ヒップアップなどの副次的な効果も期待できるそうです(引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com/blog/4132/)。

「なんとなく伸ばす」から「ここを狙ってゆるめる」に変えるだけで、動きやすさが実感できるはずです。

#大臀筋 #ストレッチ #筋膜リリース #柔軟性向上 #姿勢改善

4.大臀筋を鍛える(トレーニング)方法・プログラム例

大臀筋を鍛えることは、見た目のヒップアップだけでなく、姿勢の安定や歩行動作の改善にもつながると言われています。

「お尻の筋肉を動かしているつもりなのに、太ももばかり疲れる…」という人も多いですが、それは大臀筋が正しく働いていないサインかもしれません。ここでは、レベル別のトレーニング方法と、効かせるためのコツを紹介します。

自重トレーニングで基礎をつくる

まずは自分の体重を使った基本的なトレーニングから始めましょう。

代表的なのがヒップリフト(グルートブリッジ)。仰向けで膝を立て、かかとで床を押しながらお尻を持ち上げます。このとき、腰ではなく「お尻で持ち上げる」意識がポイントです。

慣れてきたらシングルレッグ・ヒップリフトに挑戦すると、左右差の確認にもなります(引用元:https://1post.jp/1504)。

ヒップリフトは、股関節の伸展動作に直接関与する筋肉を使うため、歩行や階段の上り下りにも良い影響を与えると言われています。

器具を使った応用トレーニング

負荷を上げたい中〜上級者は、ダンベルやゴムバンドを使うとより効果的です。

ヒップスラストは特に大臀筋の筋電図活動(EMG)が高いエクササイズとして知られています(引用元:https://flareplus.com/anatomy/大殿筋)。ベンチに肩甲骨を乗せ、膝を90度に曲げた状態でバーやダンベルを骨盤に乗せ、上方向に押し上げます。

また、バンドを使ったサイドウォークやケーブルキックバックも、大臀筋の外側を意識的に刺激できるトレーニングとして有名です。

フォームのコツとよくある間違い

・腰を反らせずに、骨盤を軽く後傾させて動作する

・かかとで押す感覚を意識して太ももに負担をかけない

・お尻を上げたときに力を抜かず1秒キープする

よくある間違いは「腰で持ち上げてしまう」「首や肩に力が入る」「膝が外に開きすぎる」など。

これらを防ぐには、鏡でフォームを確認しながら行うのが安心です。

セット数・頻度と実践メニュー例

初心者は週2回、各種目2〜3セット(10〜15回)から。中級者以上は週3回、種目を3〜4種類組み合わせると良いと言われています。

たとえば、以下のような流れが目安です:

- ウォームアップ:動的ストレッチ+サイドウォーク

- メイン①:ヒップスラスト(3セット×12回)

- メイン②:シングルレッグ・グルートブリッジ(2セット×各10回)

- 仕上げ:フォームローラーで筋膜リリース

この順番で行うと、筋肉の動員がスムーズになり、トレーニング効果が高まりやすいとされています。

どのエクササイズでどこに効くのか

研究によると、ヒップスラストやグルートブリッジは大臀筋上部に、ランジやケーブルキックバックは中〜下部に強く働く傾向があると言われています。

自分の目的(姿勢改善・ヒップアップ・パフォーマンス向上など)に合わせて部位を意識することで、より効率的に鍛えられるでしょう。

#大臀筋 #ヒップスラスト #グルートブリッジ #筋トレ初心者 #ヒップアップ

5.維持とケア・注意点・応用編

大臀筋のトレーニングは「やって終わり」ではなく、どう維持していくかが大切だと言われています。

筋肉は鍛えたあとにしっかり回復させてこそ強くなるため、日常生活での使い方やケアの仕方を意識することが重要です。ここでは、トレーニング後のリカバリー法から日常動作への応用まで、実践しやすい方法を紹介します。

トレーニング後のリカバリー法

「筋肉痛があるとき、冷やすの?温めるの?」と迷う人も多いですよね。一般的に、トレーニング直後の炎症を抑える目的では軽いアイシングが有効だと言われています(引用元:https://www.rehasaku.net/magazine/recovery/)。

一方、翌日以降の筋肉のこわばりや血行不良を感じるときは温めて血流を促すのがおすすめです。入浴後に軽くストレッチを取り入れると、筋膜の癒着を防ぎやすいとも言われています。

また、フォームローラーなどでの筋膜リリースは、筋肉をやさしく圧迫して回復を早める手助けになるそうです(引用元:https://1post.jp/1504)。

日常でできるヒップ活性化

大臀筋は「座っている時間が長いほど休みっぱなし」になりやすい筋肉です。

たとえば、

- イスから立ち上がるときにお尻で押し上げる意識を持つ

- 歩くときに少し後ろに蹴る感覚を意識する

- 階段では一段ごとにお尻で引き上げる

こうした小さな意識の積み重ねで、日常的にヒップアクティベーション(活性化)ができると考えられています。

注意すべきケース

腰痛や股関節痛がある方は、無理に負荷をかけると症状を悪化させるおそれがあるため、軽い可動域から始めることがすすめられています。

また、フォームが崩れると別の筋肉(腰や太もも)に負担が集中してしまうため、違和感が出た場合は一度専門家にフォームをチェックしてもらうのも良い方法です(引用元:https://flareplus.com/anatomy/大殿筋)。

継続のコツ・モチベーション維持術

「3日坊主になりやすい」という人は、記録をつけるのがおすすめです。

スマホのメモやアプリで、日付と回数を記録するだけでも達成感が得られます。

また、「週2回だけ」「5分だけ」など、ハードルを下げて習慣化することが大切だと言われています。

トレーニングを続けていくうちに、姿勢や歩き方が変わり、自分の変化が実感できる瞬間が必ず訪れるはずです。

応用編:スポーツ動作への組み込み

大臀筋は、ランニング・スクワット・階段昇降などの動作の推進力に大きく関わっています。

たとえば、ランナーではお尻の筋肉がしっかり使えると「着地の安定」や「後方への蹴り出し」がスムーズになるそうです。

スクワットでも、お尻を意識して下ろす・持ち上げる動作を行うと、太ももに頼らずに動けるようになると言われています。

大臀筋を「鍛える」だけでなく、「日常で使える筋肉」にしていくことが、長期的な体づくりの鍵です。

#大臀筋 #リカバリー #ヒップアクティベーション #姿勢改善 #モチベーション維持