半月板損傷 やってはいけないことを知りたい方へ。膝に負荷をかける動作、無理な運動、正座・しゃがみ込みなど避けるべき行動を解説。さらに、放置したリスクと早期回復のための対策まで網羅。

1.やってはいけない行動一覧:膝に負荷をかける動作

こんにちは。半月板を痛めているとき、「なんとなく膝に違和感がある」ものの、つい無意識で動きをしてしまうことがあります。ここでは、まず「これだけは避けたい」膝にかかる負荷の高い動作をはっきり示しておきましょう。

正座・深いしゃがみ込み・あぐらを長時間取る

正座やあぐら、深くしゃがむ姿勢は、膝を最大限に曲げるため、半月板に対して強い圧力をかけやすいと言われています。

特に損傷部分が挟み込まれたり、炎症している時期には、そのストレスが悪化を誘発するリスクがあります(引用元:Reborn Clinic)再生医療クリニック|リボーンクリニック大阪院

「畳に座る生活だから正座せざるを得ない…」という方もいるかと思いますが、できればクッションを使ったり、椅子に座るなどの代替姿勢を活用したほうが膝へのダメージは抑えやすくなります。

階段の昇降・段差の上り下り

階段を昇ったり降りたりする動作は、平地移動よりも膝に加わる負荷が格段に大きくなります。とくに降りるときは重力の影響もあり、膝への負荷が集中しやすいのです(引用元:Reborn Clinic)再生医療クリニック|リボーンクリニック大阪院

もし可能なら、エレベーターやエスカレーターを使う、あるいは階段を使わざるを得ない場面では、手すりに体重をかけてゆっくり動く工夫を取り入れてください。荷物を持ちながらの昇降は一層危険なので注意が必要です。

急な動き出し・方向転換・ひねり動作

スポーツをしている方であれば、急に方向を変えたり、ターンしたり、踏み込んだりする動作は膝に捻じれの力を加えてしまいます。膝関節は曲げ伸ばしには比較的強い構造を持ちますが、ひねり方向の力には弱いという性質もあります(引用元:Adachikeiyu)医療法人社団 円徳

半月板損傷時には、とくにこれらのひねる動作は損傷を広げるきっかけとなる可能性が高いと言われています。痛みがあるうちは、急な動き・切り返し・ジャンプ動作などは控えるべきです。

上記のように、「正座・深いしゃがみ込み・あぐら」「階段の昇降」「急な動きやひねり動作」は、いずれも膝にかかる負荷を急激に高めたり、損傷部を無理に圧迫・ずらしたりする可能性があるため、まず最初に避けていただきたい行動です。これらを意識的に回避することで、膝の炎症や悪化リスクを抑え、後続の回復プロセスへつなげやすくなります。

#半月板損傷 #膝痛予防 #膝に負担をかけない生活 #正座禁止 #急な動作注意

2.運動・リハビリで避けるべき誤り

「リハビリをしているのに痛みが増してしまった…」と感じる人は少なくありません。ここでは、リハビリ中にやりがちな“かえって膝を傷めてしまう可能性のある行動”を整理しておきましょう。

無理なストレッチ・膝を深く曲げる・ねじる動作

「柔らかくしたい」と思って、無理に膝を深く曲げたり、ねじるようなストレッチを入れたりする人がいます。しかし、半月板損傷がある状態では、こうした動作は損傷部に不均一な応力をかけ、裂け目を拡げるリスクがあると言われています。たとえば、関節可動域訓練は「痛みのない範囲でゆっくり行う」という指針がしばしば示されています(引用元:Ubie)症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie

また、膝を深く曲げすぎる動作は、関節鏡手術後ガイドラインでも「控えるべき動作」として触れられることがあります(引用元:江本ニーアンドスポーツクリニック)江本ニーアンドスポーツクリニック

痛みを無視して運動を継続する

「我慢できる程度だから…」と痛みを無視してトレーニングを続けてしまうのも危険です。痛みは体からの警告信号とも言えるため、それを無視し続けると関節周囲の炎症が慢性化したり、損傷が悪化したりするおそれがあります。

半月板リハビリの一般論として、「痛みのあるトレーニングは避ける」「トレーニング後に痛みが悪化したら中止・専門家へ相談」がしばしば提示されています(引用元:knee-joint.net)〖公式〗ひざ関節症クリニック|変形性膝関節症に再生医療を|医療法人社団活寿会

自己判断で負荷を強くしすぎる

リハビリを進めていくうちに「もっと効かせたい」と思うことは自然ですが、自己判断で負荷を急激に上げるのは危険です。膝関節・半月板には回復余地と制約があり、過度な負荷は逆に炎症を誘発する可能性があります。

リハビリでは、段階的に運動量・負荷を増やすことが重視され、「いきなり激しいトレーニングを行わない」ことが多くの指導で基本とされています(引用元:knee-joint.net)〖公式〗ひざ関節症クリニック|変形性膝関節症に再生医療を|医療法人社団活寿会

これら3つの誤りを避けることは、リハビリの質を高め、回復を安全に進めるための重要なポイントです。

無理なストレッチを控え、痛みを目安に調整し、負荷の上げ方は慎重に――こうした意識が“リハビリで逆に悪化しない”第一歩になります。

#リハビリ注意 #膝痛予防 #半月板損傷 #安全な運動 #過負荷禁止

3.日常生活で注意すべき動作・習慣

「大したことない動作だと思ってたら痛みが出た…」と驚く方も少なくありません。半月板を痛めていると、普段の何気ない習慣が悪化のきっかけになりかねません。ここでは、日常レベルで注意したい動作・習慣を具体的に見ていきましょう。

長時間の立ちっぱなし・歩きすぎ

たとえば、仕事でずっと立ち続けたり、買い物で歩き回ったり。膝には体重の数倍の力がかかっているというデータもあります(引用元:歩行時、膝関節には体重の3~5倍の負荷がかかるという報告)

特に痛みや違和感があるときには、こまめに休憩を入れる、座れる場所を探す、荷物の分散を心がけるなどの配慮が有効と言われています。長時間立っているだけで膝が「悲鳴を上げてる」…そんな状態を少しでも避けたいですね。

不適切な靴・ヒール・硬い靴の使用

靴選びを軽視してしまうと、足底から膝への衝撃が直に伝わりやすくなります。「ヒールが好きだから…」という方は、特に注意が必要です。硬い靴底やクッション性のない靴だと、衝撃吸収性が低く、無意識に膝にストレスをかけやすいと言われています(引用元:半月板損傷でやってはいけないことの記事で、不適切な靴着用が注意点として挙がっている)イノルト整形外科+1

可能であれば、適度なクッション性と傾斜の少ない靴を選び、外出時には歩行アシストを意識するのがよいでしょう。

急激な体重増加

体重が増えると、膝関節にかかる負荷も比例して増えるものです。半月板損傷を抱えていると、もともとその負荷に対する耐性が落ちている可能性があるため、急激な体重増加は避けた方がいいとされています(引用元:PTOTST-WORKER「膝を曲げすぎないように気をつける」「体重増加に気をつける」)PtotsT Worker

食事のバランスを意識したり、有酸素運動を取り入れたりして、体重の過剰な増加を予防しておきたいですね。

重い荷物の持ち上げ・運搬

子どもを抱える、買い物袋を持つ、段ボールを運ぶ…これらは見た目以上に膝に負担をかける動作です。重さを支える際に膝や半月板に過度な圧がかかりやすく、損傷が悪化する恐れがあると言われています(引用元:Clinique Haru「重い物を持ち上げ・持ち運ぶことは避けてください」)クリニークハル大阪梅田 | 大阪梅田の整形外科ならクリニークハル大阪梅田

できるだけ荷物を分ける、腰を落として持つ、キャリーカートを使う、手分けするなどの工夫が大切です。

上記に挙げた動作・習慣は、「日常レベルで誰でも気をつけられるもの」です。

長時間立ち続けない、靴を見直す、体重をコントロールする、重い荷物を扱うときの工夫を忘れない――こうした配慮が、半月板を守り、痛みを悪化させないラインを保つための基本になります。

#膝への負荷軽減 #日常動作注意 #靴選び #体重管理 #荷物運搬注意

4.放置・誤診・自己判断のリスク

「ちょっと痛いけど、そのうち良くなるかな…」と思って放置してしまう。実は、半月板損傷の方に非常に多いケースだと言われています。膝の痛みは一時的に落ち着いても、内部では損傷が進行していることがあり、後から大きなトラブルに発展することも少なくないそうです。ここでは、放置や誤った自己ケアがどんなリスクを招くのかを整理してみましょう。

症状を軽視して来院を先延ばしにする

最初は「動かせるから大丈夫」と思っても、痛みや腫れが続く場合、膝内部の半月板に微細な裂け目が生じていることがあります。放置することで、周囲の軟骨にも負担が広がり、結果的に変形性膝関節症へ進行するリスクが高まると言われています(引用元:Rehasaku Magazine)。

また、時間が経つと炎症が慢性化し、手術や長期リハビリが必要になるケースもあるそうです。軽い違和感でも早めに専門家へ相談することが大切です。

間違った対処法(温めすぎ、マッサージ、サポーター乱用など)

「温めたら楽になりそう」「マッサージでほぐせばいいかな」と思って自己流でケアするのも注意が必要です。炎症がある時期に温めすぎると腫れが強くなったり、マッサージによって損傷部を刺激してしまうことがあると指摘されています(引用元:いとう整形外科クリニック)。

また、サポーターを長時間つけっぱなしにすると、関節を支える筋肉が弱まり、かえって不安定さを助長する恐れもあると言われています。あくまで「痛みを軽減する一時的な補助」として使うのが基本です。

損傷拡大・半月板断裂・軟骨摩耗への移行

初期の小さな損傷を放置すると、膝を動かすたびに半月板の裂け目が広がり、最終的に断裂へ進むリスクもあります。その結果、軟骨がすり減って関節が変形し、慢性的な痛みや可動域制限につながることもあると報告されています(引用元:東京関節クリニック)。

このような変化は「一晩で起こるものではない」ため、早期に正しいケアを始めることが、回復の鍵になると考えられています。

放置や自己判断での対処は、「少しずつ進行する悪化」を見逃す原因になりがちです。痛みの程度や頻度が変わってきたら、それは膝からのサイン。

早めの受診と正しい対処法を知ることが、再発や悪化を防ぐ第一歩になると言われています。

#半月板損傷 #放置リスク #膝痛注意 #正しいケア #自己判断NG

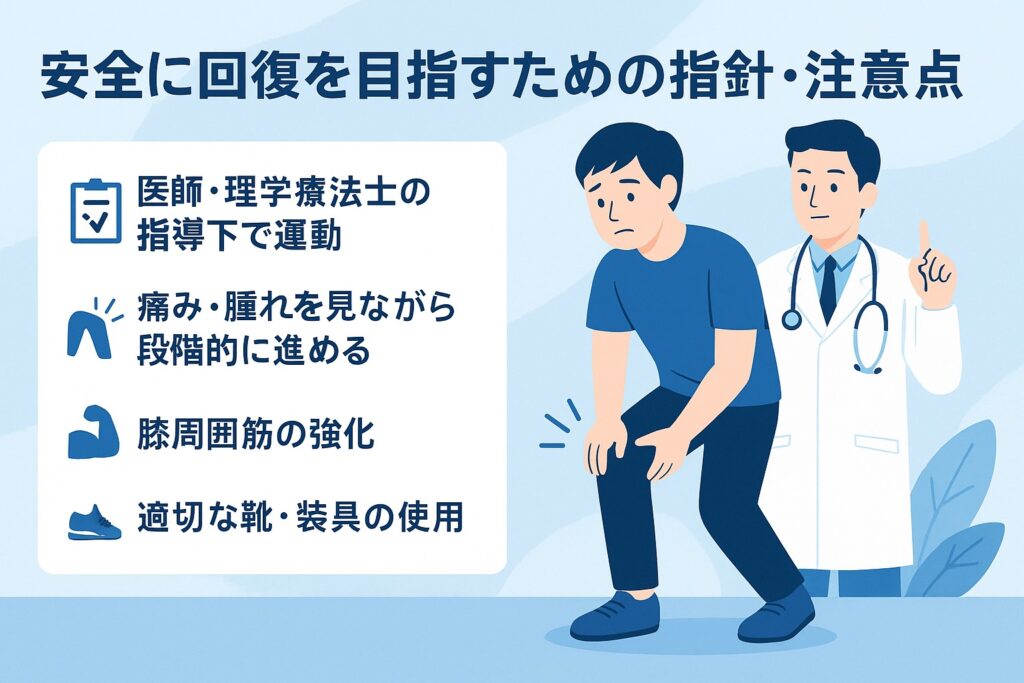

5.安全に回復を目指すための指針・注意点

「やってはいけないこと」を知るだけでは不十分。膝を守りながら正しく回復を促す“安全な選択肢”を示すことが、読後の価値になるはずです。ここでは、リハビリや日常生活で使える具体的な指針と注意点を解説します。

医師・理学療法士の指導下で運動を始める

「これくらいなら大丈夫かも…」と思って自己流で始めるのは危険です。損傷の度合いや炎症の有無をきちんと把握したうえで、適切な開始時期や運動強度を設定する必要があります。

多くの専門サイトでは、理学療法士の指導を受けながら、無理のない範囲で少しずつ運動を進めることが薦められています(引用元:Reborn Clinic)(rebornclinic-osaka.com)。

特に初期段階では、膝に過度な負荷をかけないよう、筋肉の収縮運動や軽い可動域訓練を中心に進めるケースが多いようです(引用元:Tokyo Joint Clinic)(tokyo-jointclinic.jp)。

痛み・腫れを見ながら段階的に進める

リハビリを進める際は、「痛みが出ない範囲で」「腫れがひかない日は負荷を抑える」といった調整が鍵です。

痛みを無視して進めると、炎症を悪化させたり、新たな損傷を誘発したりするリスクがあります。

多くのリハビリ指南では、「痛みを感じるトレーニングは避け、痛みが出たら中止して専門家へ相談」をルールにするよう記されています(引用元:knee-joint.net)(turn0search0)。

段階的な進行が重要であり、最初は軽い負荷から始め、徐々に強度や範囲を広げていくことが推奨されています(引用元:Seikei-Mori blog)(turn0search1)。

膝周囲筋(大腿四頭筋・ハムストリングスなど)の強化

膝を支える筋肉を強くすることで、関節への過剰な負荷を軽減できると考えられています。大腿四頭筋、ハムストリングス、臀筋などを適切に鍛えることが、回復と再発防止の両方に有効だと言われています(引用元:knee-joint.net)(turn0search0)。

例えば、膝を曲げずに太ももの前側に力を入れる“等尺性収縮運動”や、仰向けで脚を持ち上げるストレートレッグレイズなどは、初期段階から安全に行える筋力トレーニングとしてよく紹介されています(引用元:OKP with Life クリニック)(turn0search7)。

適切な靴・インソール選び

足元から膝のラインを整えるのも重要な要素です。クッション性があり安定性の高い靴や、足のアーチを支えるインソールを使うことで、地面からの衝撃を和らげ、膝関節へのストレスを低減できると言われています(引用元:Reborn Clinic)(rebornclinic-osaka.com)。

ただし、インソールを入れただけで全てが解決するわけではなく、自分の足型や歩行パターンに合ったものを選ぶことが必要です。

装具・サポーターの使い方と限界

サポーターや装具は、膝関節を補助し、負荷を分散させる役割があります。特に運動や日常の動作が不安な時期には、有効なサポートになることが多いです(引用元:Seikei-Mori blog)(turn0search1)。

ただし、長期間にわたってサポーターに頼り過ぎると、膝を支える筋肉の働きが低下してしまう可能性があると言われています。装具は“補助ツール”として使いつつ、筋力強化と併用することが原則です。

定期チェックと進行モニタリング

改善が進んでいるかどうかを確認しながら進める姿勢が不可欠です。可動域、筋力、腫れ・痛みなどを定期的にチェックし、経過を記録して振り返るとよいでしょう。

特にスポーツ復帰や重めの運動再開を考える時期には、膝の状態を定量化して判断することが、無理を防ぐ鍵になると言われています(引用元:Tokyo Joint Clinic)(tokyo-jointclinic.jp)。

これらの指針を踏まえて、無理なく、段階を追って安全に膝を回復させていきましょう。やってはいけないことだけでなく、「代替すべき正しい選択肢」を明示することが、読者にとって有益なガイドになると思います。

#半月板損傷 #膝リハビリ #筋力強化 #装具活用 #進行モニタリング