梨状筋症候群は、お尻の奥にある筋肉「梨状筋」が坐骨神経を圧迫して起こる痛み・しびれの原因の一つです。本記事では原因・症状・診断法・セルフケア・治療法を専門家の視点でわかりやすく解説します。

1梨状筋症候群とは? — 解剖・発症メカニズム.

まず、「梨状筋症候群」とは、お尻の奥にある梨状筋という筋肉が、坐骨神経を刺激・圧迫することで、痛みやしびれを引き起こす状態だと言われています。 植月診療所 |+2Physiotutors+2

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症と似た症状を出すこともあり、鑑別が難しいケースもあるようです。 さいせいかい+2POST+2

この節では、梨状筋の解剖的な位置関係、作用、そしてなぜ圧迫が起きるかを順に見ていきましょう。

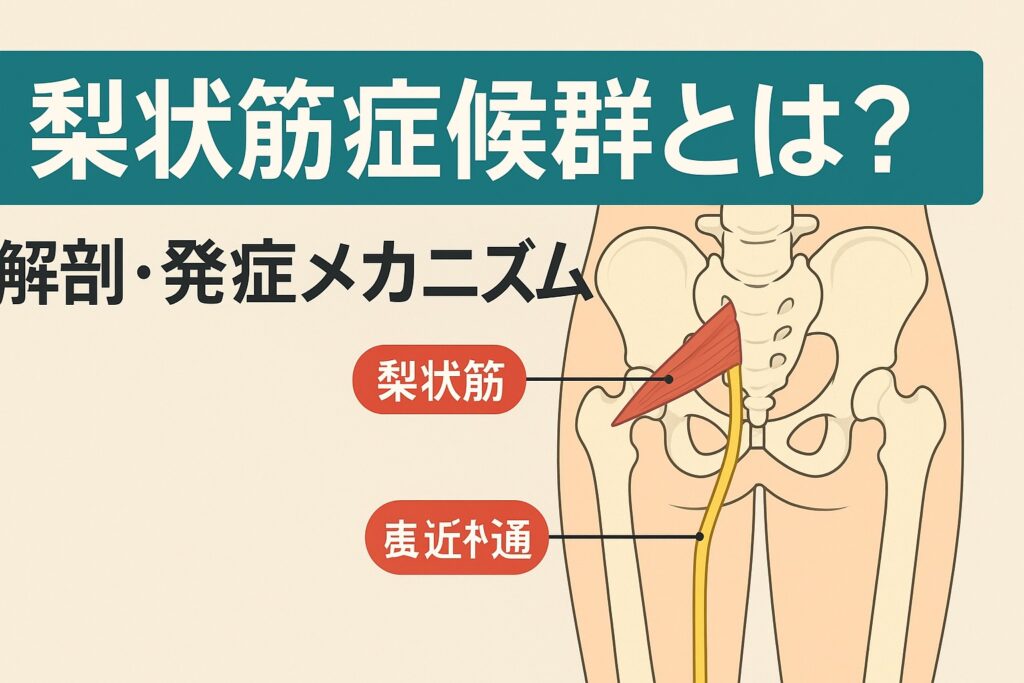

梨状筋の位置・作用と坐骨神経との関係

梨状筋(りじょうきん、piriformis muscle)は、仙骨(骨盤内側の骨)から起始し、大腿骨の大転子という部分に停止する比較的小さな筋肉です。 kinken.org+3植月診療所 |+3teamlabbody.com+3

この筋は、股関節を外側(外旋)へ回す働きや、股関節を少し外へ広げる(外転)作用も持ち、さらに骨盤の安定性を助けるとも言われています。 STROKE LAB 東京/大阪 自費リハビリ | 脳卒中/神経系+3n-p-t.com+3Physiotutors+3

梨状筋と坐骨神経(下肢に向かう太い神経)は非常に近接していて、通常は梨状筋の下を坐骨神経が通ります。 POST+3Physiotutors+3teamlabbody.com+3

ただし、個人差(解剖変異)により、坐骨神経が梨状筋を貫通するようなパターンも報告されており、このような構造を持つ人では圧迫リスクが高まると言われています。 Physiotutors+2POST+2

なぜ梨状筋が坐骨神経を圧迫しうるか?発症メカニズム

梨状筋が何らかの原因で過度に緊張(過緊張)したり、短く縮んだりすると、その筋肉の体積が変化し、坐骨神経を押しつぶすように圧を加える可能性があります。 Physiotutors+3リハビリのセミナーなら 療法士活性化委員会- 悩みの多い触診・評価を身に付ける+3STROKE LAB 東京/大阪 自費リハビリ | 脳卒中/神経系+3

例えば、長時間の座位姿勢や運動の偏り、筋肉の使い過ぎ(オーバーユース)が、梨状筋を硬くしがちだと言われています。 teamlabbody.com+3リハビリのセミナーなら 療法士活性化委員会- 悩みの多い触診・評価を身に付ける+3STROKE LAB 東京/大阪 自費リハビリ | 脳卒中/神経系+3

また、梨状筋にトリガーポイント(筋・筋膜の痛点)ができて緊張が強まるケースもあり、その結果筋線維が短縮して、神経を絞めつけやすい状態になることも指摘されています。 triggerpoint-net.vitacain.co.jp

さらに、仙腸関節や骨盤アライメント異常、隣接する筋肉群(大殿筋や他の深層外旋筋など)のバランス不良も、梨状筋に負荷をかけ、局所的な圧迫・刺激を招く要因になりうると言われています。 リハビリのセミナーなら 療法士活性化委員会- 悩みの多い触診・評価を身に付ける+2n-p-t.com+2

これらの要因が重なると、梨状筋症候群という形で、臀部から脚にかけての痛み・しびれ(坐骨神経痛様症状)が出る可能性がある、というのが一般的な理解です。 POST+2STROKE LAB 東京/大阪 自費リハビリ | 脳卒中/神経系+2

#梨状筋 #坐骨神経 #外旋筋 #過緊張 #圧迫メカニズム

2.主な症状と他疾患との鑑別ポイント

「最近お尻から太ももの裏側にかけて、じわっとした痛みやピリピリ感が続いて…」という方は要注意です。梨状筋症候群では、まずお尻(殿部)に慢性的な痛みや鋭い圧痛が現れることが多いと言われています。MSDマニュアル+2MSDマニュアル+2

そこから、坐骨神経の走行に沿って、太もも後面やふくらはぎ、時には足先にかけてピリピリ、しびれ、あるいは重だるさのような感覚が広がる例が報告されています。MSDマニュアル+2MSDマニュアル+2

特に「長時間座る」「自転車のサドルに座る」「狭い椅子に座る」といった姿勢を続けると、症状が強く出ることがあります。ikeda-c.jp+3MSDマニュアル+3MSDマニュアル+3

逆に、立って歩いたり、体重をかけ替えたりすると、少し楽になる(症状が和らぐ)ことも多く、「座ると悪化、立つと軽くなる」というパターンがヒントになることがあります。もり整形外科+2さいせいかい+2

とはいえ、症状には個人差が大きく、「痛みが激しい一過性」「だるさが中心」「しびれが主体」といった違いもあります。

悪化・軽減する動作、他疾患との鑑別ポイント

悪化しやすい動作・姿勢

- 上記の通り、長時間の座位姿勢(特に硬い椅子や狭い座面)は、一番トリガーになりがちです。MSDマニュアル+2さいせいかい+2

- 股関節を内側に回す(内旋)動き、または股関節を曲げた状態で捻るような動作も、梨状筋を収縮させて神経を刺激しやすいとされています。zamst.jp+3リペアセルクリニック東京院+3ikeda-c.jp+3

- 階段昇降や足を組む、車の乗り降りなどの動作で痛みが誘発されることもあります。リペアセルクリニック東京院+2さいせいかい+2

軽減しやすい動作・体勢

- 立って軽く動く、足を伸ばす姿勢、臀部に負荷をかけない体勢を取ると、痛みが多少落ち着くケースが見られます。もり整形外科+2さいせいかい+2

- 股関節を外側に回したり、ストレッチや軽い運動で筋緊張をほぐすとしびれ・痛みが緩む例もあります(ただし刺激しすぎると逆効果になることもあります)。リペアセルクリニック東京院+2zamst.jp+2

鑑別すべき主な他疾患(特に腰椎椎間板ヘルニアとの見分け方)

梨状筋症候群を考える際、よく問題になるのが 腰椎椎間板ヘルニア(および腰部脊柱管狭窄症) との区別です。両者は坐骨神経痛様症状を出す点で似ており、間違われやすいと言われています。J-STAGE+4さいせいかい+4anssiwellness.com+4

たとえば、椎間板ヘルニアでは、脚をまっすぐ上げると痛みが出る「SLR(上肢挙上テスト)」が陽性になることが多いですが、梨状筋症候群ではそれが必ずしも陽性とは限りません。J-STAGE+3Spine and Pain Clinics of North America+3Dr. Eric H. Williams+3

また、椎間板ヘルニアでは腰痛を伴うケースが多い一方、梨状筋症候群では腰痛を強く感じないこともあります(むしろ臀部痛・坐骨神経痛寄り)。proactivept.com+2さいせいかい+2

さらに、MRIなどの画像所見では、椎間板に異変所見が確認されやすいのに対し、梨状筋症候群は明確な異常像を呈さないことが多く、他疾患を除外する形での判断が必要だと言われています。ikeda-c.jp+3J-STAGE+3J-STAGE+3

そのため、鑑別には「問診でどんな姿勢で症状が出るか」「どの動きで悪化するか」「検査による誘発テストの反応」「画像所見」などを総合的に見る必要がある、というのが一般的な見方です。J-STAGE+3さいせいかい+3ikeda-c.jp+3

#梨状筋症候群 #坐骨神経痛 #臀部痛 #椎間板ヘルニア #鑑別診断

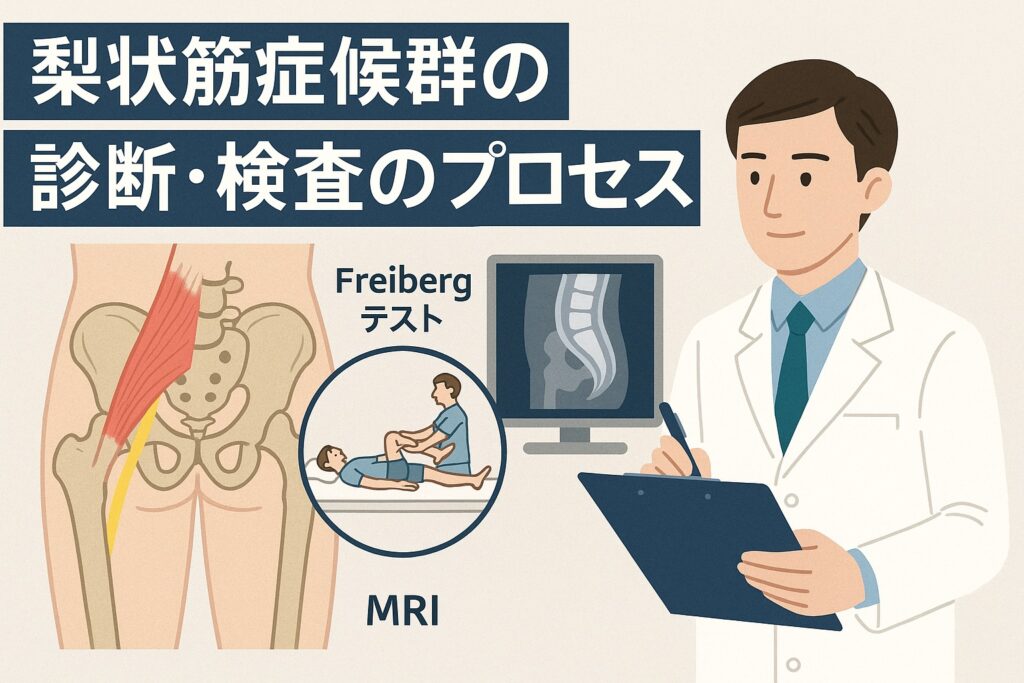

3.診断・検査・医師の診断プロセス

「このお尻~脚の痛み、果たして梨状筋症候群かも?」と思ったら、医師(整形外科・整骨など)が最初に行うのは 問診 が中心だと言われています。

どの動きで痛みが出るか、いつ始まったか、過去のケガや姿勢習慣、どんなときに楽になるかを詳しく聞き取ることで、可能性が高い原因が絞られることが多いようです。(@msdmanuals ほか)

次に、徒手検査(理学的テスト)を行い、筋肉・神経を直接刺激・伸張して、症状が再現されるかどうかを確認します。これにより、梨状筋・坐骨神経起因か、あるいは腰椎起因かといった線引きを図ろうとするわけです。

その後、必要に応じて 画像検査(MRI、場合によっては超音波、CTなど)を併用し、椎間板や脊柱、神経根などに明らかな異常がないかを確認していきます。MRIは軟部組織や神経・筋肉の状態を詳細に評価できるため、他疾患を除外する意味で用いられることが多いと言われています。(@0search11, @0search12)

最終的には、「他疾患を除外したうえで、徒手検査・問診で方向性が整ったら」梨状筋症候群が有力候補として扱われる、という “除外診断” のスタンスが一般的です。(@0search12, @0search21)

主な徒手検査(Freibergテストなど)と鑑別のポイント

徒手検査(特異的テスト)

- Freiberg テスト

患者を仰向けにして股関節を伸ばし、内側回旋(内旋)させる操作を加えることで、梨状筋・坐骨神経牽引を起こし、痛みやしびれを誘発できるかをみる方法です。陽性であれば梨状筋の関与を示唆すると言われています。(@0search3) - Active Piriformis テスト

患側を外旋・外転させる動作を抵抗付きで行い、既知の痛みが誘発されるかどうかを確認します。感度 0.78、特異度 0.80 という報告もあります。(@0search18, @0search14) - Seated Piriformis Stretch テスト

座位で股関節を90度屈曲・伸展位にして、内旋・内転を加えることで梨状筋牽引を試みる方法。感度 0.52、特異度 0.90 という研究報告があります。(@0search6)

これらのテストは単独では決定的な診断力を持たないとされ、複数のテストを組み合わせて評価精度を高める手法が有用と考えられています。例えば、active test と seated stretch test を併用すると、感度 0.91、特異度 0.80 という数値を示す例もあります。(@0search14, @0search10)

画像検査・追加検査と鑑別診断

MRI(磁気共鳴画像法)は、脊椎・椎間板・神経根などを可視化でき、腰椎ヘルニアや脊柱管狭窄症などを除外する目的でよく使われます。梨状筋症候群の直接変化を捉えるのは難しいことも多いと言われています。(@0search12)

また、超音波(US)や電気生理学的検査(EMG/筋電図)も、補助的に用いられることがありますが、研究報告はまだ限定的です。(@0search11)

鏡視下観察や筋・神経走行変異を伴うケースでは、より専門的な評価が行われることもあります。(@0search12)

鑑別すべき疾患としては、腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、梨状筋以外の深臀部筋障害(内閉鎖筋・双子筋群など)、静脈血栓症、可動性異常(骨盤アライメント不良)などが挙げられます。これらを問診・検査・画像所見で除外していくのが診断プロセスの要点だと言われています。(@0search12, @0search20)

#梨状筋症候群 #徒手検査 #Freibergテスト #MRI検査 #鑑別診断

4.セルフケア・ストレッチ・生活改善

「痛みを感じ始めたとき、自分でもなんとかできないかな…」と思いますよね。梨状筋症候群のセルフケアとしては、まず ストレッチ や 筋膜リリース が効果的だと言われています。([turn0search12])

ストレッチ法:お尻・梨状筋を伸ばす基本動作

代表的なものに「仰向けで膝を曲げて足をクロスするストレッチ」「クロスボディ・ストレッチ(膝を体の反対側に倒す動き)」などがあります。これらは、お尻から太ももにかけて伸び感を感じながら無理なく行うのがポイントです。([turn0search14])

たとえば、仰向けで右足首を左膝に乗せ、両手で左ももを抱えて胸方向に引き寄せることで、左のお尻・梨状筋が気持ちよく伸びる動きになります。反対側も同様に行います。([turn0search11])

また、うつ伏せの姿勢で片膝を曲げ、その足を外側へ倒すように動かすことで、梨状筋を伸ばす方法も知られています。([turn0search6])

ストレッチするときは、痛みが出るぎりぎり手前で止め、呼吸を一定に保ち、10〜30秒キープするようにするといいでしょう。無理は禁物です。

筋膜リリース・ボールケア

ストレッチだけで硬さが取れきれないと感じるときは、テニスボールやフォームローラーを使った 筋膜リリース が補助的に使われることがあります。お尻の深部にボールをあて、ゆるやかに体重をかけながら転がして刺激を入れる方法です。これにより、梨状筋周囲の硬さが緩む可能性があると言われています。([turn0search12])

ただし、強く押しすぎると逆効果になることもあるので、痛みを感じたらすぐにやめて様子を見る方が安全です。

日常で気をつけたいこと:避ける動作・正しい座り方・姿勢

ストレッチやリリースだけでなく、日常動作の改善も非常に大事です。

避けたほうがいい動作・姿勢

- 長時間の座りっぱなし:硬めの椅子や狭い座面で長時間座ると梨状筋に負荷がかかる可能性があります。

- 足を組む・股関節を内旋させる癖:脚を交差させたり、内側に捻るような姿勢を長く続けると、筋肉が過度に緊張しやすくなると言われています.

- 腰をねじる・急な動き:体をひねる動作、重いものを持つ際にくねらせる動きは刺激になりやすいため注意が必要です。

なるべく身体を安定させた動きを意識することが助けになることがあります。

正しい座り方・姿勢のポイント

- 深く腰をかける:背もたれに背中をつけて、骨盤を立て気味に座ると、お尻・梨状筋へのストレスが少なくなることが多いようです。

- クッション・座布団活用:お尻の下にクッションを敷いて坐骨を支えたり、座面を柔らかくしすぎないように調整したりするのが有効なことがあります。

- 定期的な立ち上がり・体のリセット:30分~1時間ごとに立ち上がってストレッチや軽い歩行を挟むことで、筋肉のこわばりを予防できると言われています。

日常の姿勢が悪いと、せっかくストレッチしても硬さが戻りやすくなるため、姿勢・動作にも意識を向けることが大切です。

#梨状筋ストレッチ #筋膜リリース #座り方改善 #日常動作 #腰臀部ケア

5.専門的治療法と手術適応

「セルフケアやストレッチだけじゃ不十分かもしれない…」と感じたとき、次のステップとして薬物療法や注射療法、理学療法が検討されることがあります。

薬物療法の選択肢と注意点

痛みや炎症を抑える目的で、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、鎮痛薬、筋弛緩薬、末梢神経痛に対する薬(ガバペンチンやプレガバリン等)が使われることがあります。これらはあくまで痛みを緩和する補助的な役割とされることが多いと言われています。

ただし、長期的な使用は副作用(胃腸障害、腎機能への影響など)リスクがあるため、医師の指示に従って使われるべきです。

注射治療(局所注射・ボトックスなど)

梨状筋に対する 局所ステロイド注射 や 局所麻酔薬注射 は、筋肉の炎症を抑える・神経刺激を軽減する目的で用いられることがあります。複数の文献レビューでも、これらの注射が保存療法の次のステップとして有効であるとする報告があります。 ([turn0search5])

また、ボツリヌス毒素(ボトックス)注射を用いる試みもあり、筋肉の過緊張を和らげる効果が期待される例があります。文献レビューによれば、ステロイド注射と比較して持続時間が長いという報告も存在します。 ([turn0search5])

ただし、注射も万能ではなく、効果が持続しづらいケースや反応が限定される例もあるため、あくまで一要素として扱われることが多いようです。

理学療法・リハビリテーション

理学療法(理学的アプローチ)は、専門家指導のもとでストレッチ、筋力強化、神経滑走(nerve gliding)などを組み合わせて行われることが多い手段です。梨状筋・周辺筋群のバランス改善や柔軟性向上を目指すことで、神経への圧迫を軽くしようとする考え方です。多くの文献でも保存療法の中心として推奨されています。 ([turn0search5])

近年では、体外衝撃波療法 (radial extracorporeal shockwave therapy;rESWT) を併用する報告も出ており、単一症例では症状・筋硬度・坐骨神経の断面積が改善したという結果も報告されています。 ([turn0search2])

理学療法は侵襲的でない方法として優先的に試みられることが多く、生活障害が中等度以下の例ではまずこの領域から進められることが一般的だと考えられています。

手術適応・手術成績・リスクと適応条件

「もう保存療法では改善が難しいかも…」という場合、手術(外科的介入)が選択肢になることがあります。ただし、適応や期待される結果、リスクを慎重に検討する必要があります。

手術適応と適応条件

手術は通常、保存療法(ストレッチ、注射、理学療法など)を十分に継続しても効果が乏しい、または症状が悪化し日常生活を著しく妨げるようなケースで検討されます。多数のレビューでも、「保存治療不成功例に対して最後の選択肢として手術を考える」というスタンスが取られています。 ([turn0search5])

また、解剖バリエーション(例えば梨状筋・坐骨神経の位置異常)や、MRI で神経周囲の緊張・圧迫所見が確認されている例では手術適応の判断材料となることがあります。 ([turn0search6])

手術例・成績

一つの報告では、239例を対象とした研究において、保存的治療後にも症状が持続した12例に対して梨状筋の切除および/または坐骨神経の神経剥離を行ったところ、10例(83%)で満足できる改善が得られたと報告されています。 ([turn0search6])

別の事例報告では、解剖変異型(Beaton 型 d)を伴う梨状筋症候群例に対して、梨状筋の前後葉を切除したところ、脚の痛みが完全に消失した例も報告されています。 ([turn0search1])

また、最近では低侵襲/内視鏡下手術アプローチの導入例も増えており、術後の軟組織損傷を抑えつつ症状改善を得たという報告もあります。3例の症例シリーズでは、手技後すぐに症状の軽減が得られ、合併症も報告されなかった例が示されています。 ([turn0search5])

全体として、適切な選択と術後管理を行えば、手術による改善率は比較的高いとする見解が複数の文献で示されています。

リスク・注意点・合併症

ただし、手術にはリスクも存在します。典型的なものとして:

- 出血・血腫形成

- 感染症リスク

- 神経損傷(術中に坐骨神経やその支配枝を傷つける可能性)

- 傷跡・癒着・線維化による再発リスク

- 症状の改善不十分・再発

などが挙げられます。手術を行う際は、これらのリスクと得られるメリットを十分に比較検討する必要があります。

また、手術を行ったからといって必ず完全改善するわけではなく、一部残存痛を抱えるケースや、術後リハビリを丁寧に進めないと機能回復が遅れるケースもあります。

#梨状筋症候群 #注射治療 #理学療法 #手術適応 #手術成績