足の付け根が痛い症状には、股関節や筋肉、神経、内臓疾患など多様な原因が考えられます。本記事では、痛みが出るメカニズム、セルフチェック法、改善ストレッチ、専門医を受診すべきサインまでをわかりやすく解説します。

1.足の付け根が痛いってどういう意味? — 痛みの部位の種類と把握ポイント

内側・外側・前側・後側で見える原因の違い

「足の付け根」といっても、痛む場所によって考えられる背景は大きく違うと言われています。

たとえば内側(鼠径部あたり)が痛む場合は、股関節や内転筋の緊張、または鼠径ヘルニアなどの可能性があるそうです(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

一方で外側の痛みは、中臀筋や大腿筋膜張筋の使いすぎ、姿勢の癖によるバランスの乱れと関係することが多いとされています(引用元:https://sincellclinic.com/column/I92lr6ff)。

前側の痛みは腸腰筋や大腿直筋などの筋肉が関与し、デスクワークや長時間の座位が続く人によく見られるとも言われます。

また後側に違和感を感じる場合、殿筋や坐骨神経の圧迫が関わっているケースもあるようです(引用元:https://okuno-y-clinic.com/itami_qa/groin-pain.html)。

膝や太ももまで広がる痛みの関連性

「足の付け根の痛みが膝のほうまで広がる」という声もよく聞かれます。これは放散痛と呼ばれ、股関節や神経に関係していることが多いと言われています。

特に股関節の動きに関係する神経(大腿神経や閉鎖神経など)が刺激を受けると、太もも前面〜内側にかけて違和感が広がることがあります。

また、関節唇損傷や変形性股関節症などのように関節内部の炎症がある場合にも、膝周辺まで痛みを感じるケースが報告されています。

自分でできる触診・痛みの確認方法

まずは、どの動作で痛むかを観察することが大切です。

・立ち上がるときに痛い

・歩き出しでズキッとする

・あぐらや正座がしづらい

・寝返りで違和感が出る

このようなパターンを記録しておくと、後から原因を整理しやすくなるそうです。

また、軽く足の付け根を押してみて「ピンポイントで痛む」か、「奥の方が重だるい」かを感じ取るのも一つの目安です。強く押す必要はありません。

左右差を比べたり、鏡の前で体の傾きや脚の向きを確認することで、姿勢の癖や筋肉のアンバランスに気づけることもあります。

もし痛みが強くなったり、日常動作に支障が出てきた場合は、早めに専門家に相談することがすすめられています。

#足の付け根の痛み #内側外側の違い #放散痛 #セルフチェック #股関節ケア

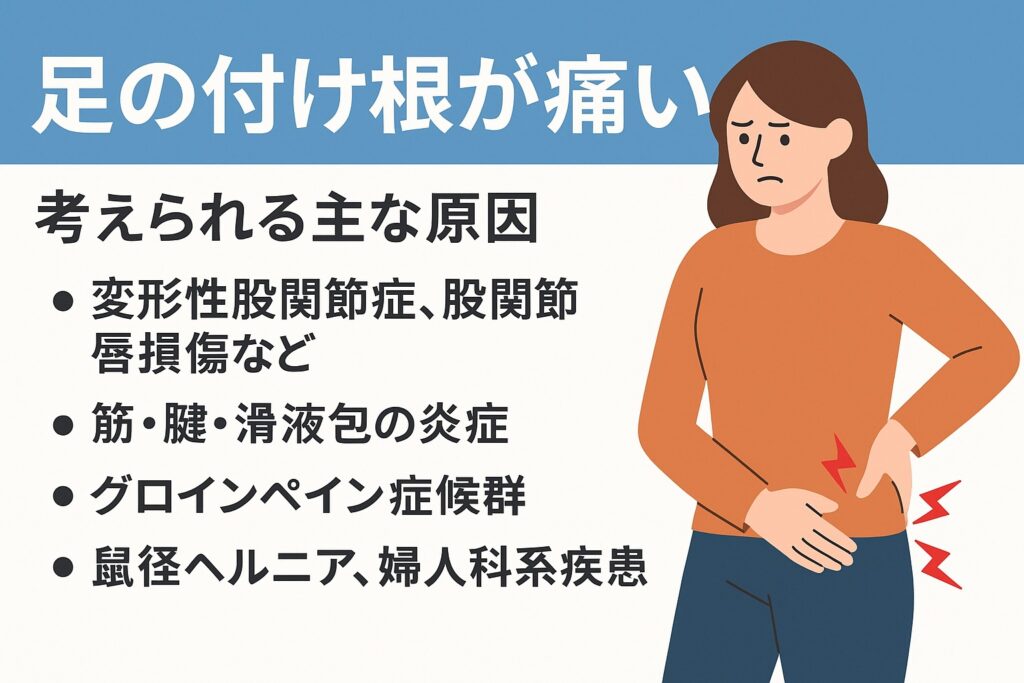

2.考えられる主な原因(疾患・状態別)

足の付け根が痛む背景には、関節・骨・軟骨、筋・腱・靭帯、神経、そして内科・婦人科的要因など、複数のカテゴリーが考えられると言われています(引用元:Mediaid) Mediaid Online

ここでは、典型的な原因を大枠で整理しつつ、それぞれどういう場合に疑われやすいかを紹介します。

関節・骨・軟骨系の異常(整形系)

- 変形性股関節症 や 寛骨臼形成不全: 加齢や骨の形状異常により、股関節の軟骨や骨縁部に負荷がかかると、摩耗や変形が進行し、付け根の痛みとして出やすいと言われています。特に女性で発症例が多いとの報告もあります。 人工関節ドットコム+2sakaguchi-seikotsuin.com+2

- 先天性股関節脱臼(もしくはその既往):子どものころに股関節脱臼を経験していたケースでは、成長後に関節形態にゆがみが残り、負荷分布が偏って痛みにつながることがあると言われています。

- 大腿骨頭壊死・股関節唇損傷:血流が悪くなる、あるいは関節唇(ラブラム)や関節軟骨に損傷・断裂が生じて、局所の刺激が痛みを起こすことがあります。 Mediaid Online+3sakaguchi-seikotsuin.com+3シンセルクリニック – ひざ・肩・股関節に特化した再生医療専門クリニック+3

筋・腱・滑液包・軟部組織の炎症・過緊張

- 腸腰筋、内転筋、大腿直筋など、股関節をまたぐ筋肉の使いすぎや緊張状態が継続すると、腱炎や滑液包炎を起こしやすいと言われています。 PMC+3sakaguchi-seikotsuin.com+3Mediaid Online+3

- 特にスポーツや過度な運動をしている人に多く見られ、「グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)」という概念もあります。股関節・鼠径部周辺に複数の要因が絡んで起こる痛みだそうです。 シンセルクリニック – ひざ・肩・股関節に特化した再生医療専門クリニック+2sakaguchi-seikotsuin.com+2

神経・関連部位からの“引き痛み”

- 腰椎の椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄など、神経ルートが刺激を受けると、足の付け根〜太ももに広がる痛みが出ることがあります。腰からの“引き痛み”として出ることが報告されています。 ResearchGate+3Mediaid Online+3尼崎市の整体〖医師も推薦〗武庫之荘駅前整骨院サキュレ+3

- あるケース報告では、L5/Sの椎間板ヘルニアが “sinu-vertebral 神経” を介して鼠径部痛を引き起こした可能性があるとされています。 ResearchGate

内科・婦人科・腹部由来の要因

- 鼠径ヘルニア:腹部内容物が鼠径部に突出して、付け根あたりに圧迫・痛みを感じることがあります。

- 婦人科疾患・腹部疾患:特に女性では、子宮筋腫、卵巣のう腫、骨盤炎などが関連して、下腹部~股関節付近に痛みを放散することがあります。

- リンパ節炎・滑液包炎・関節リウマチなどの全身性炎症性疾患:比較的稀ですが、炎症が関節周囲に及ぶと痛みとして現れることもあると報告されています。 Mediaid Online+2sakaguchi-seikotsuin.com+2

#変形性股関節症 #筋腱炎 #神経痛 #鼠径ヘルニア #グロインペイン症候群

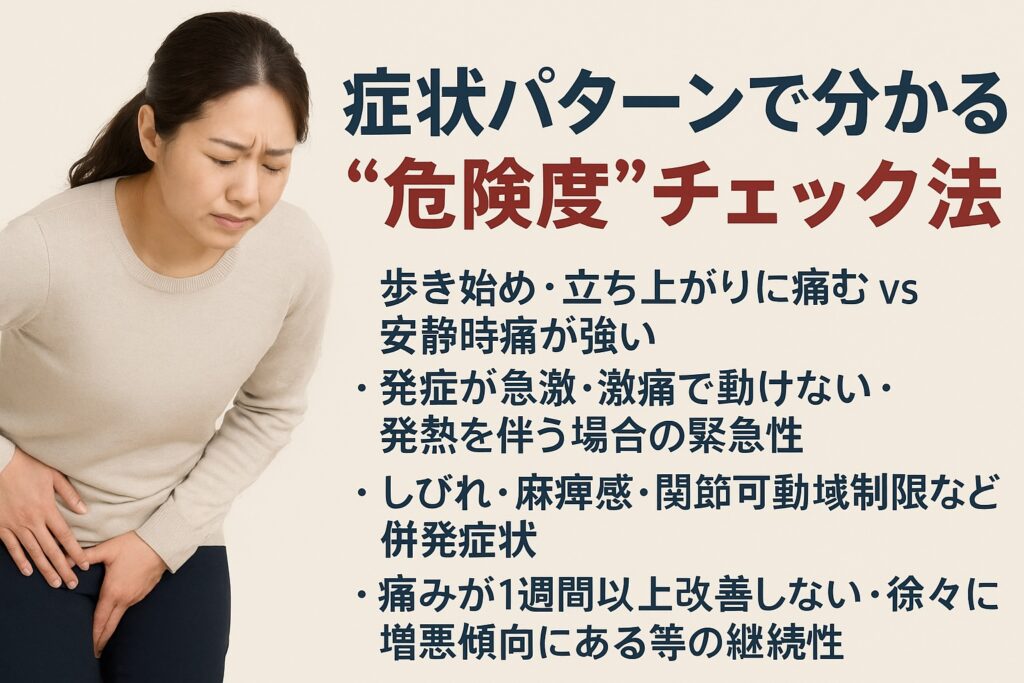

3.症状パターンで分かる “危険度” チェック法

動くと痛い?それとも安静時でも痛む?

「歩き始めにズキッとする」「立ち上がると股関節の奥が重い」と感じる人、多いですよね。これは動作の初動時に負担がかかるタイプで、関節や筋肉の硬さ、または炎症が関係していることが多いと言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

一方で、安静にしていても痛みが強い場合は注意が必要です。炎症が強い、もしくは骨や関節内部にトラブルが起きている可能性があると指摘されています(引用元:https://sincellclinic.com/column/I92lr6ff)。

動かないのに痛い、夜間にズキズキして眠れない、体勢を変えるだけで響く――そんなときは、早めの相談がすすめられています。

急激な痛みや発熱を伴う場合は?

「昨日までは平気だったのに、今朝急に動けないくらい痛い…」というケースでは、感染性関節炎や滑液包炎、骨折や脱臼などが疑われることもあるそうです(引用元:https://okuno-y-clinic.com/itami_qa/groin-pain.html)。

また、発熱・赤み・腫れを伴う場合は、炎症や感染症が関節内で起きているサインとも言われています。特に高齢者や免疫力が低下している人では、進行が早いこともあるため、無理に動かさず安静を保つことが大切です。

しびれ・麻痺・動かしづらさがあるとき

足の付け根の痛みにしびれやピリピリ感、力が入りづらい感覚を伴う場合、神経の圧迫や炎症が関係していることがあります。

腰椎から股関節へと走る神経(大腿神経・坐骨神経など)が刺激を受けると、太ももや膝まで広がる「放散痛」として出ることもあるそうです。

このような神経症状が長引く場合は、腰からくる問題を含めてチェックすることが大切だと考えられています。

改善しない・徐々に悪化する痛み

軽い違和感が「そのうち良くなる」と放置されがちですが、1週間以上改善しない・徐々に強まる痛みは注意が必要だと言われています。

筋肉痛や一時的な張りなら数日で軽くなることが多い一方、股関節や骨、滑液包などの慢性的な障害は、放置すると回復に時間がかかることがあります。

「朝より夜に痛みが強くなる」「歩く距離が減ってきた」「痛む方の脚に体重をかけづらい」――このような変化がある場合は、早めに専門家へ相談することがすすめられています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/hip/one-side/6082/)。

#股関節痛 #危険サイン #放散痛 #安静時痛 #足の付け根の痛み

4.セルフケア・予防ストレッチ・運動法

股関節まわりをゆるめるストレッチ

「足の付け根が張ってる気がする」「座りっぱなしで固まる」という人には、股関節まわりのストレッチが有効と言われています。

特に腸腰筋・内転筋・殿筋は、股関節の動きや姿勢を支える重要な筋肉です(引用元:https://okuno-y-clinic.com/itami_qa/groin-pain.html)。

たとえば椅子に座って背筋を伸ばし、片足を軽く後ろに引くと腸腰筋がゆるみます。無理に強く伸ばすのではなく、「気持ちいい」と感じる範囲で10〜20秒を目安に行うのがポイントです。

お風呂上がりなど体が温まったタイミングで行うと、筋の柔軟性が上がりやすいとも言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/hip/one-side/6082/)。

筋力を支えるトレーニング

痛みの再発予防には、体幹・殿部・内転筋などの筋力強化も大切です。

「筋トレ」というとハードなイメージがありますが、実際はゆっくり動かすだけでも効果があると言われています。

たとえば、仰向けで膝を立ててお尻を軽く持ち上げるヒップリフトや、横向きで脚を持ち上げるサイドレッグリフトなどが代表的です。

これらは関節に負担をかけずに、股関節を安定させる筋肉を刺激できます(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

「1日5分」を習慣にするだけでも、日常動作が楽になるケースがあるそうです。

負担を減らす運動と姿勢の工夫

ウォーキングや水中運動など、関節にやさしい全身運動もおすすめです。

水中では体重が分散され、股関節への圧力が減るため、痛みを感じにくく動かせることが多いと言われています。

また、日常生活での姿勢も大切です。立っているときに片側に体重をかけすぎない、椅子に浅く腰かけないなどの小さな工夫で、骨盤のバランスを保ちやすくなります。

鏡で自分の立ち姿をチェックし、「左右の高さが違わないか」を見ておくと良いでしょう。

一時的な対処と注意点

痛みが強いときは無理をせず、休息・冷温法・湿布などで一時的に落ち着かせることがすすめられています。

炎症があるときは冷やし、慢性的なこわばりには温めて血流を促すと良いと言われます。

ただし、痛みが強いままストレッチを続けたり、勢いをつけて伸ばすのは逆効果です。

「無理せず、少しずつ」がセルフケアの基本です。

症状が長引く場合は、自己判断せず専門家に相談することが安心です。

#股関節ストレッチ #腸腰筋ケア #ヒップリフト #水中運動 #姿勢改善

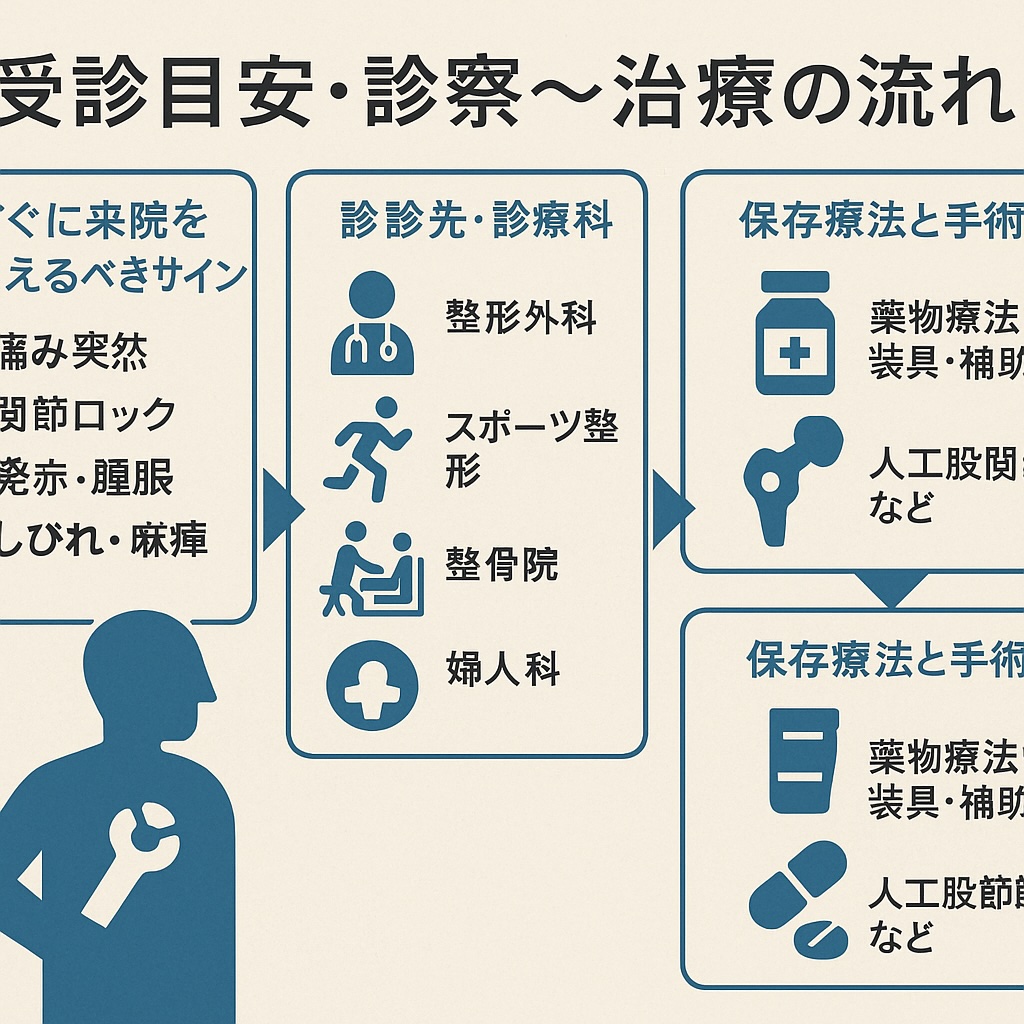

5.いつ・どの科を受診? 診察で行われる検査と治療の流れ

すぐに来院を考えるべきサイン

「ちょっと痛いだけだし…」と思って我慢してしまう方も多いですが、突然強い痛みが出たり、**関節が動かなくなった(ロックする)**ような場合は注意が必要です。

また、発赤や腫れ、熱感、しびれや麻痺感を伴うときは、関節や神経に炎症・圧迫が起きている可能性があると言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

夜間も痛みが続く、歩くと脚に力が入らない、あるいは体重をかけると激痛が走るようなときは、早めに医療機関へ相談することがすすめられています。

受診先・診療科の選び方

痛みの原因が多岐にわたるため、症状に合わせて受診先を選ぶことが大切です。

関節や骨のトラブルが疑われる場合は「整形外科」や「スポーツ整形外科」が基本です。動作中の痛みや姿勢・歩行に関連する場合、理学療法士や整骨院での動作評価も役立つと言われています。

女性で下腹部や骨盤内にも違和感がある場合は、婦人科での確認が必要なこともあります(引用元:https://www.shion-hp.jp/symptom/crotch/)。

「どこに行けばいいかわからない」ときは、まず整形外科で全体の触診・画像検査を受けるとよいでしょう。

診察と検査の流れ

病院では、まず問診で痛みの経過・生活動作・発症のきっかけなどを確認します。続いて触診で圧痛点や可動域をチェックし、必要に応じてX線やMRI、CT検査を行う流れです。

X線では骨の変形や関節間の隙間を、MRIでは軟骨や靭帯、筋肉の炎症を確認できると言われています。

検査結果をもとに、原因に応じた保存療法や手術療法が検討されます(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/720/)。

多くの場合、まずは保存療法が選ばれるそうです。

これは、手術を行わずに回復を目指す方法で、薬物療法・理学療法・装具の使用などが含まれます。

痛み止めや湿布で炎症をやわらげつつ、理学療法士によるストレッチ・筋力訓練で関節の安定性を整えることが基本です(引用元:https://www.oasis-fukuoka.jp/medical/orthopedics.html)。

また、関節への負担を減らすために、杖やインソールを使うこともすすめられています。

手術が適応となる場合とその後の流れ

保存的な方法で改善が見られない場合、手術が検討されることがあります。

代表的なのは関節鏡手術(股関節唇損傷など)や、重度の変形に対する人工股関節置換術です。

術後は、再び歩けるようになるまでリハビリテーションが欠かせません。

筋肉の使い方や姿勢を再教育し、再発を防ぐことが重要だと言われています。

回復段階に応じて、水中運動や軽いストレッチを取り入れることで、股関節の動きを徐々に取り戻すことができるそうです。

#股関節検査 #整形外科 #保存療法 #人工股関節 #リハビリ