坐骨神経痛の症状を詳しく解説します。お尻から脚にかけての痛み・しびれ・チクチク感などのパターン、重症化のサイン、早期対応策までをまとめて紹介します。

1.坐骨神経痛とは何か — 症状を理解する前提

「坐骨神経痛」という言葉を聞くと、多くの人は“腰から足にかけての痛み”をイメージするのではないでしょうか。ただし、実際のところ「坐骨神経痛」は病名ではなく、“坐骨神経という太い神経が何らかの原因で圧迫・刺激を受けた結果に生じる症状”を指すとされています。つまり、坐骨神経痛は一つの疾患ではなく、**「神経に起きたトラブルのサイン」**という位置づけだと言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)。

坐骨神経と症状が多様になる理由

坐骨神経は、腰の下(腰椎・仙骨)から出て、太ももの後ろやふくらはぎ、足先まで長く走行している神経です。そのため、障害を受ける部位や程度によって、痛み・しびれ・感覚異常の現れ方が人によって異なるとされています。

たとえば、「お尻だけがズキズキ痛む」「太もも裏にビリっとくる」「足先が冷えるようにしびれる」といったように、症状の場所や感覚がばらつくのは、この神経が広範囲に分布しているからです。

さらに、原因もさまざまで、代表的なものには椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などがあります。これらの状態では、神経が圧迫される場所が異なるため、痛み方や出る範囲にも違いが生じると言われています(引用元:https://www.kmu.ac.jp/hosp/news/detail/1122.html)。

また、冷えや姿勢の悪さ、筋肉のこわばりなどの「生活習慣的な要因」も、症状を悪化させることがあるそうです。長時間のデスクワークや運転などで腰に負担がかかると、坐骨神経の通り道に緊張が生まれ、痛みやしびれにつながるケースもあります。

こうした背景から、坐骨神経痛の症状は「一律ではない」と理解しておくことが大切です。症状の出方を細かく観察することで、原因の見極めや改善の糸口が見つかることもあると言われています。

#坐骨神経痛

#腰から足のしびれ

#神経の圧迫

#多様な症状

#原因と対策

2.主な症状パターン:痛み・しびれ・違和感など

坐骨神経痛の症状といっても、その出方は人によってかなり異なると言われています。典型的なのは「お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先」にかけて感じる痛みやしびれ。中には、「ピリピリ」「ズキズキ」「焼けるような感覚」「締めつけられる感じ」など、言葉で表しづらい違和感を訴える方も多いようです。

痛みのタイプと出る部位の違い

たとえば、「お尻の奥が痛い」「太もも裏が突っ張る」「足先がチクチクする」といった訴えが代表的です。これは、坐骨神経が腰から足まで長く走っているため、どの部位で神経が圧迫されているかによって症状の出方が変わるためだと考えられています。

初期の段階では、腰やお尻の奥に重だるさを感じるだけのこともありますが、進行すると足先まで痛みやしびれが広がるケースもあるそうです。

また、痛みの質も人によって違いがあり、電気が走るような「鋭い痛み」や、ずっと続く「鈍い痛み」、座っているとじわじわ強まる「圧迫感」などが挙げられます。中には「足が冷たい」「ジンジンする」といった感覚の異常を感じる方もおり、これらは神経の興奮や血流の滞りが関係しているとされています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)。

さらに特徴的なのが、姿勢や動作によって痛みが変わる点です。長く座っていると悪化したり、前かがみになるとズキっと響く場合もあります。反対に、立ち上がって歩き出すと少し楽になるケースもあるそうです。これは、坐骨神経への圧力が体勢によって変化するためと考えられています(引用元:https://www.kmu.ac.jp/hosp/news/detail/1122.html)。

一方で、痛みが続くうちに「太ももが細くなった気がする」「足に力が入りづらい」など、筋力低下のような変化を感じる方もいます。これらは神経の働きが一時的に低下している可能性があるため、早めの相談がすすめられています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sciatica.html)。

坐骨神経痛の症状は一見似ていても、人によって組み合わせや強さが違います。「これくらいなら大丈夫」と我慢せず、自分の体の変化を観察することが大切だと言われています。

#坐骨神経痛

#お尻の痛み

#足のしびれ

#神経の圧迫

#痛みの種類

3.症状が出やすい状況・悪化する動作・時間帯

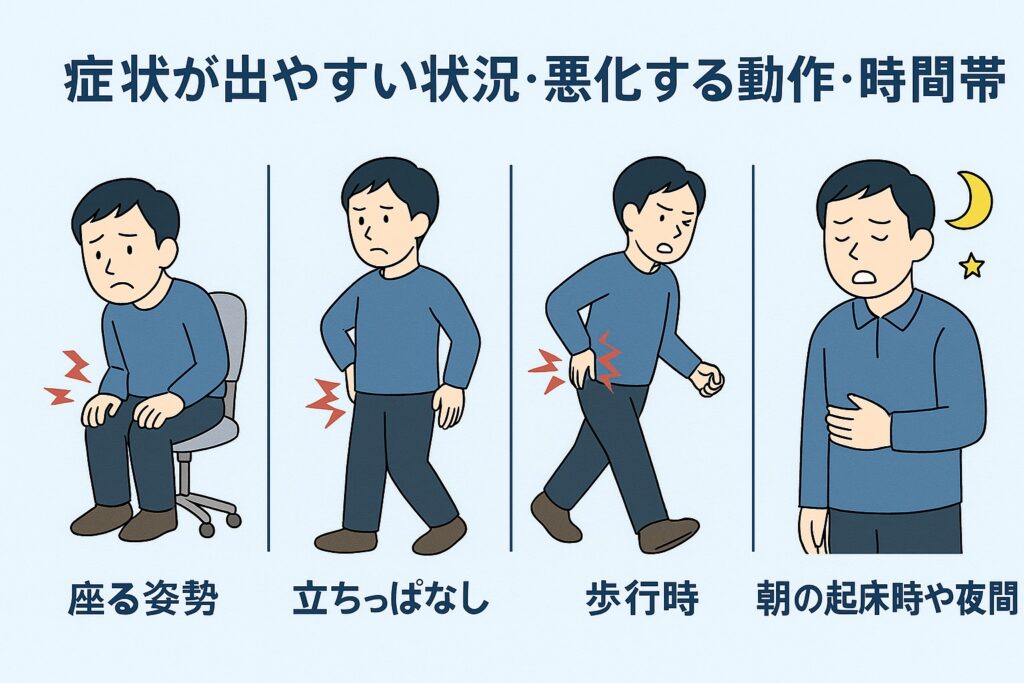

坐骨神経痛の症状は「常に同じように痛む」わけではなく、特定の姿勢や動作、時間帯によって強く感じることがあると言われています。たとえば「座っているときだけズキズキする」「朝起きた直後がつらい」「歩き始めに足がしびれる」といった声は多く聞かれます。これは、神経への圧力や血流の状態が姿勢によって変わるためだと考えられています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)。

座る・立つ・歩く…動作ごとに違う痛み方

まず代表的なのが長時間座る姿勢です。デスクワークや車の運転などで腰に負担がかかると、坐骨神経が圧迫されやすく、痛みやしびれが強まるケースが多いそうです。特に柔らかいソファや姿勢が崩れた状態では、神経の通り道が狭くなりやすいと言われています。

一方、立ちっぱなしの状態も油断できません。重心が偏ったり、片足に体重をかけ続けることで、腰や骨盤まわりの筋肉が緊張し、神経を刺激することがあるとされています。

「歩くと痛みが出る」「数分歩くと足が重くなる」という人もいます。これは「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれる状態で、歩くことで神経や血管に負担がかかり、痛みが一時的に増すと考えられています(引用元:https://www.kmu.ac.jp/hosp/news/detail/1122.html)。休むと軽くなるのが特徴で、脊柱管狭窄症に伴うケースも報告されています。

また、体の向きを変える動作や前かがみ・反り返りでも痛みが出ることがあります。洗面や靴下を履くときに「ピキッ」と感じたり、咳やくしゃみで腰に響くといった訴えも多いです。こうした「瞬間的な動作での痛み」は、神経の根元が一時的に圧迫されている可能性があると言われています。

時間帯にも特徴があり、朝起きた直後や夜の冷え込む時間に痛みが強まる人もいます。これは、寝ている間に血流が滞ったり、冷えによって筋肉がこわばるためだと考えられています。逆に、体を軽く動かすうちに少しずつ楽になるというケースも見られます(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sciatica.html)。

こうした「痛みやすいシーン」を知っておくことで、日常生活の中での工夫や予防にもつながると考えられています。無理のない姿勢を意識し、体を冷やさないよう心がけることが大切です。

#坐骨神経痛

#座ると痛い

#歩くとしびれる

#姿勢と神経の関係

#痛みやすい時間帯

4.要注意なサイン・合併症/重症化指標

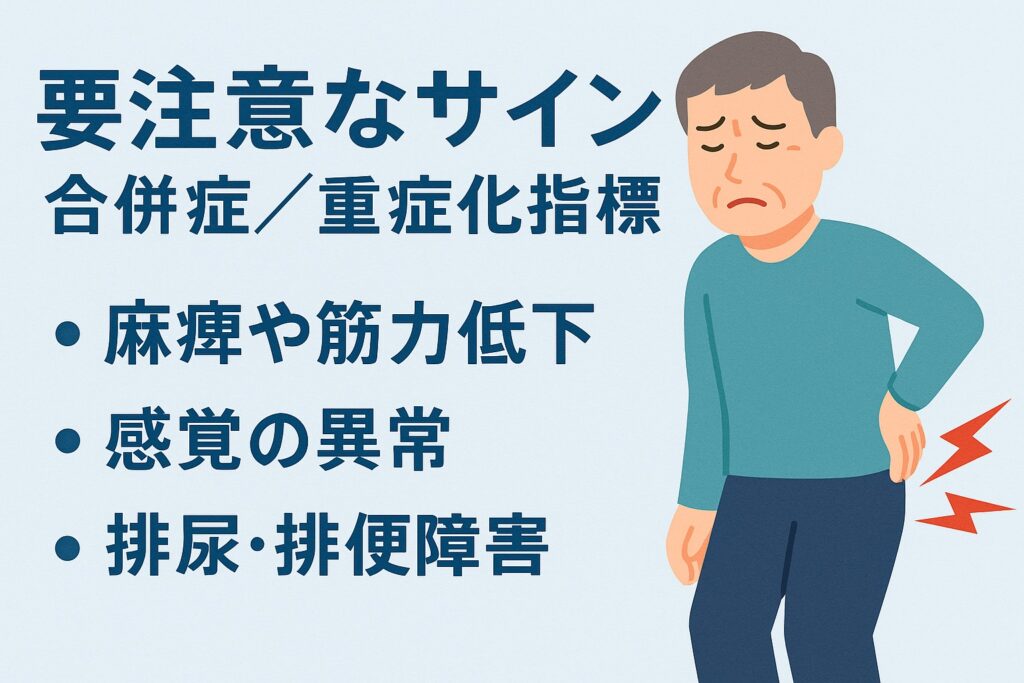

坐骨神経痛は多くの場合、安静や姿勢改善などで一時的に楽になることもありますが、中には早めに専門機関へ相談すべきサインが隠れていることもあると言われています。特に「痛みが強くなり続ける」「足に力が入らない」「感覚が鈍くなってきた」などの変化が見られる場合は注意が必要です(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)。

放置は危険?重症化を示す3つのサイン

まず1つ目は、麻痺や筋力の低下です。たとえば「つま先立ちができない」「階段を上がるのがしんどい」「足がもつれる」など、明らかに動きがぎこちなくなるような症状が出た場合、神経の働きが弱まっている可能性があるとされています。放っておくと回復に時間がかかるケースもあるため、早めの相談がすすめられています。

2つ目は、感覚の異常です。太ももやふくらはぎ、足の甲などに「触っても感覚が鈍い」「片側だけ冷たく感じる」といった違和感がある場合、神経の感覚経路が障害を受けていることが考えられます。単なる疲労とは異なる持続的なしびれや鈍麻(どんま)感が続くときは注意が必要だと言われています(引用元:https://www.kmu.ac.jp/hosp/news/detail/1122.html)。

3つ目は、排尿・排便障害です。残尿感がある、尿が出にくい、あるいは便秘や失禁が続く場合、腰の神経が強く圧迫されているサインと考えられています。これらは「馬尾(ばび)神経障害」と呼ばれ、早急な対応が必要とされることが多いそうです(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sciatica.html)。

また、症状の裏に別の疾患が隠れていることもあります。たとえば、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などが代表的です。中には、動脈硬化による血流障害や、糖尿病性神経障害が関与しているケースもあるとされています。

「しびれがあるけど我慢できるから」と放置する方も少なくありませんが、痛みが長引くほど神経への影響は強くなる傾向にあると言われています。少しでも「今までと違う」と感じたら、無理せず医療機関に相談してみることが大切です。

#坐骨神経痛

#重症サイン

#足の麻痺

#排尿障害

#早めの相談

5.初期対応と改善に向けたセルフケアの指針

坐骨神経痛の痛みが出た直後、「どうすればいいの?」と戸惑う方は多いと思います。まず大切なのは、焦らず体を休めることです。無理に動かしたり、我慢して作業を続けると、神経や筋肉への刺激が強まり、痛みが長引く可能性があると言われています。ここでは、痛みを感じたときにできる初期対応と、自宅で実践できるセルフケアのポイントを紹介します(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/1584/)。

痛みが出た直後にできることと姿勢の工夫

まず意識したいのは「痛くない姿勢を見つける」ことです。たとえば、仰向けがつらい場合は横向きで膝を軽く曲げる姿勢にすると、腰や神経への圧力を減らせるとされています。長時間同じ体勢でいるのは避け、30分〜1時間に一度は体の向きを変えるようにしましょう。

また、冷やす・温めるの使い分けもポイントです。痛みが出た直後で炎症を感じるときは、保冷剤などで軽く冷やすと良いとされています。一方で、慢性的に張りやこわばりを感じる場合は、温めて血行を促すと筋肉の緊張が和らぐケースもあります(引用元:https://www.kmu.ac.jp/hosp/news/detail/1122.html)。

ストレッチと日常動作の見直し

痛みが落ち着いてきたら、少しずつストレッチや軽い運動を取り入れるのもおすすめです。代表的なのが「お尻の筋肉(梨状筋)」をゆるめるストレッチ。イスに座り、片足を反対の太ももに乗せて、上半身を少し前に倒すことで、坐骨神経の通り道が広がりやすくなると言われています。無理に伸ばそうとせず、心地よい範囲で行うことが大切です(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sciatica.html)。

また、日常の姿勢や座り方のクセを見直すことも改善への近道です。腰が丸まるような座り方や、足を組む習慣は避け、骨盤を立てて背もたれに軽くもたれる姿勢を心がけましょう。クッションや腰枕を使うと、負担を分散しやすくなります。

医療機関への相談目安

次のような場合は、我慢せず早めに専門家へ相談することがすすめられています。

- 痛みやしびれが2週間以上続く

- 足に力が入りづらい、感覚が鈍い

- 排尿・排便に違和感がある

- 夜も眠れないほど痛む

整形外科や神経内科、または整骨院などで触診・検査・画像診断を行い、原因を確認することで、より的確な対処法が見つかるとされています。

坐骨神経痛は「少しの工夫」で楽になるケースも多いと言われています。体の声を無視せず、できる範囲からケアを続けていくことが、長期的な改善への第一歩です。

#坐骨神経痛

#セルフケア

#ストレッチ

#姿勢改善

#早めの相談