アキレス腱の痛み・違和感でお悩みですか? 原因・症状・セルフケア法から、整形外科での診断・治療・リハビリまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。

1.アキレス腱とは:解剖・機能・特徴

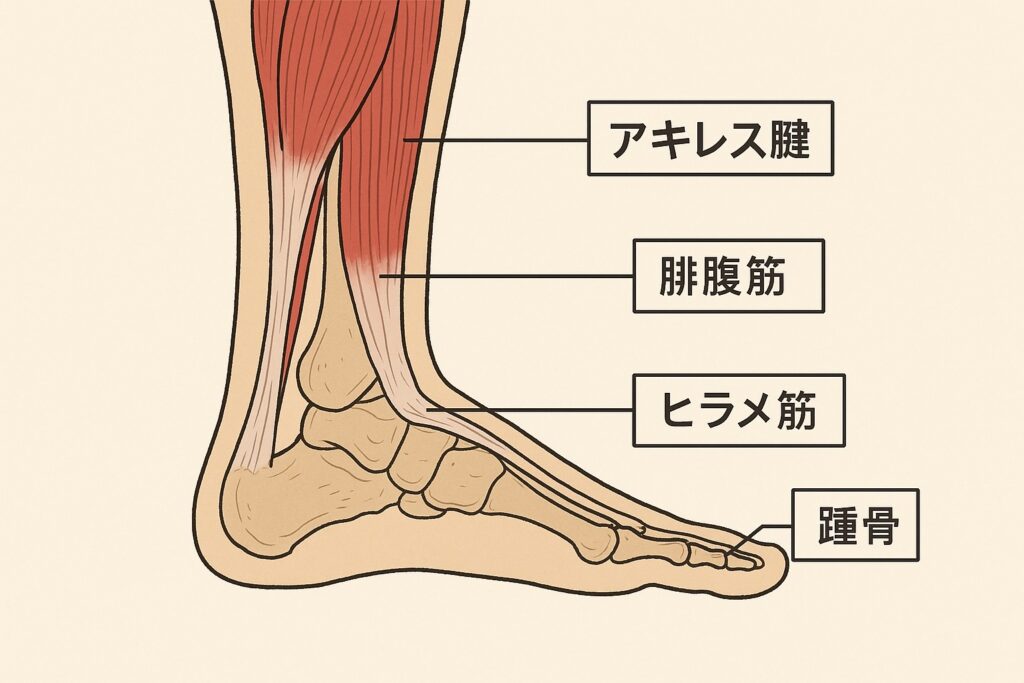

「アキレス腱」と聞くと、ふくらはぎの下あたりにある太い腱を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。実際、このアキレス腱は腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋という2つの筋肉が合流してできており、かかとの骨(踵骨)につながっています。歩く、走る、ジャンプする――そんな動作のたびに、この腱が全身のバネのように働いてくれると言われています。

アキレス腱の構造と負荷がかかる理由

アキレス腱は、人体の中でも最も強力な腱の一つです。とはいえ、強靭であるがゆえに柔軟性はあまり高くなく、急激な動作や繰り返しのストレスに弱いとも言われています。特にランニングやジャンプなどで何度も伸び縮みを繰り返すと、微細な損傷が起こりやすくなります。また、アキレス腱の中央部分は**血流が乏しい「低血流域」**とされており、そこに疲労や炎症が溜まりやすい点も損傷の一因とされています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/achilles_tendinitis/)。

年齢・使い方による変化

年齢を重ねると、腱のコラーゲン線維の配列が乱れたり、水分量が減ったりすると言われています。これにより、弾力性や強度が低下し、少しの衝撃でも傷つきやすくなる傾向があります。さらに、日常生活で長時間立ちっぱなしの仕事や、急に運動を再開した人も注意が必要です。久しぶりの運動でアキレス腱に急な負担をかけると、違和感や痛みにつながることがあります(引用元:https://kco-sports.jp/%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%85%B1%E7%82%8E)。

まとめ

つまりアキレス腱は、体を動かす「バネ」である一方、とてもデリケートな構造でもあります。普段からのケアやストレッチが、不調の予防につながると言われています。特にスポーツをしている方や、最近足首まわりに違和感がある方は、日常の中でアキレス腱のコンディションに少し意識を向けてみることが大切です。

#アキレス腱の構造

#血流不足と損傷リスク

#年齢による変化

#腓腹筋とヒラメ筋

#スポーツ障害予防

2.アキレス腱の痛み・異常の症状と種類

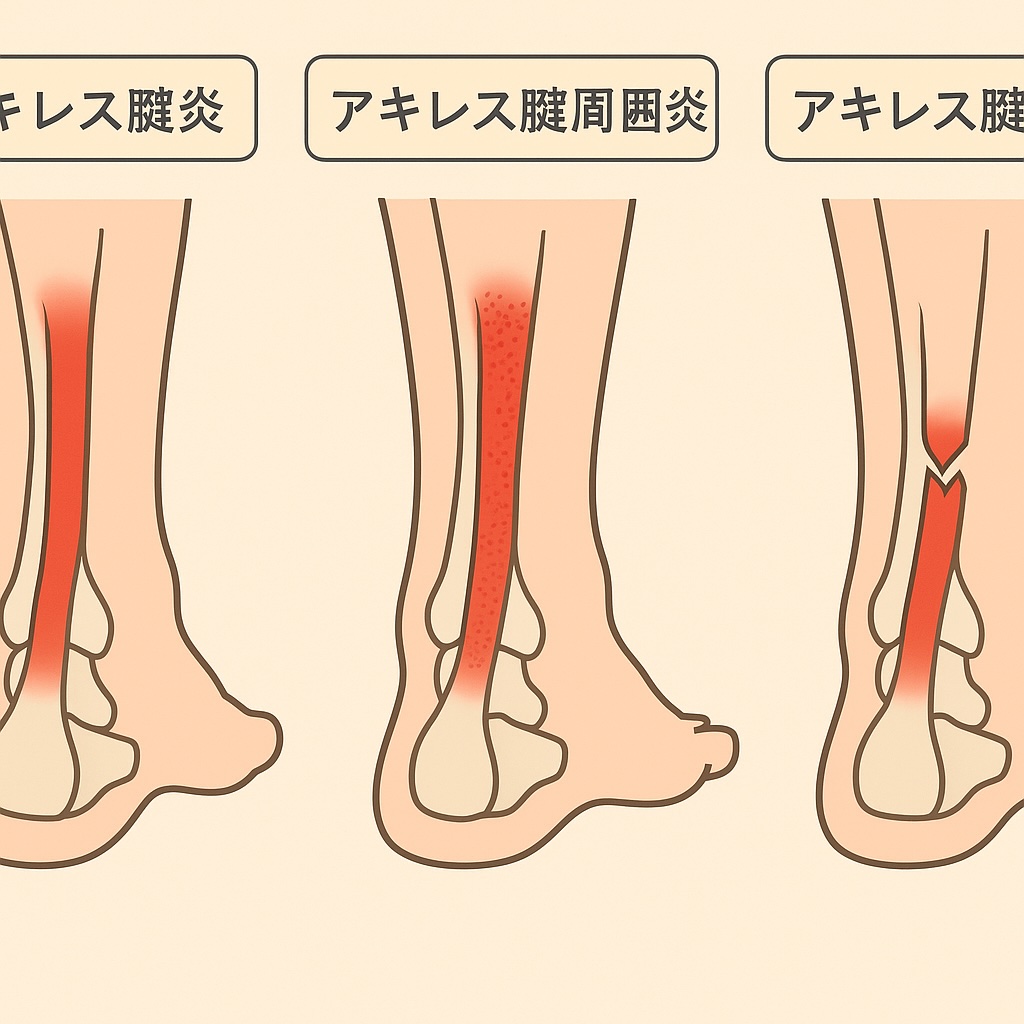

「アキレス腱が痛い」といっても、その原因は一つではないと言われています。炎症が起きている場合もあれば、腱の周りにトラブルがあるケース、さらに腱自体が切れてしまう断裂もあります。ここでは代表的な3つのタイプと、それぞれの特徴について整理してみましょう。

アキレス腱炎・周囲炎・滑液包炎の違い

まず「アキレス腱炎」は、腱そのものに炎症が起きている状態を指します。走る・ジャンプするなどの繰り返し動作によって腱の中央部に微細な傷がつき、動かすたびにズキっと痛むのが特徴だと言われています。一方、「アキレス腱周囲炎」は腱を包む膜やその周辺組織に炎症が起きているケースで、動かすとギシギシと摩擦を感じるような違和感が出ることもあるそうです。

さらに「滑液包炎」は、かかとの骨と腱の間にある滑液包(潤滑のための袋)に炎症が起きるもので、靴に当たると強い痛みが出たり、腫れを伴う場合があるとされています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/achilles_tendinitis/)。

これら3つは似ているようで、痛みの出方や部位が少しずつ異なるのがポイントです。触ると痛い場所や、歩くときに痛むかどうかで見分ける目安になると言われています。

アキレス腱断裂の典型的な症状

「パチン」という音とともに急に歩けなくなった――。これはアキレス腱断裂によく見られるパターンだと言われています。スポーツ中だけでなく、ちょっとした段差で踏み込んだ際にも起こることがあります。断裂するとふくらはぎに力が入らず、つま先立ちができなくなるのが典型的です。部分的な断裂の場合は、痛みはあっても少し歩けてしまうこともあり、見逃されるケースもあるそうです(引用元:https://kco-sports.jp/%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%85%B1%E7%82%8E)。

発症のきっかけと進行のパターン

アキレス腱の異常は、急な動きよりも「繰り返しの負担」から始まることが多いと言われています。最初は朝起きた時や歩き始めに少し違和感がある程度でも、そのまま無理を続けると炎症が進み、腫れや熱感を伴うようになります。

特に、硬い靴や地面での長時間の歩行・急な運動再開・加齢による柔軟性低下などが重なると、悪化しやすい傾向があります。痛みが長く続く場合や、安静にしても改善しない場合は、早めに専門機関での検査を受けることがすすめられています(引用元:https://west-umeda-clinic.com/achilles-tendonitis/)。

症状の強さ・期間から見る目安

軽度では「歩くと違和感」や「朝だけ痛い」といった症状で済むこともありますが、慢性化すると腫れが長引き、ついには腱の変性(組織の硬化)が進むこともあると言われています。逆に、突然強い痛みと「切れたような感覚」がある場合は、断裂の可能性があるため注意が必要です。

「ただの疲れ」だと思って放置すると、回復までに時間がかかるケースもあるため、早期の判断とケアが大切です。

#アキレス腱炎の症状

#アキレス腱断裂のサイン

#滑液包炎との違い

#運動による炎症リスク

#痛みの見極めポイント

3.アキレス腱に異常が起こる原因・リスク要因

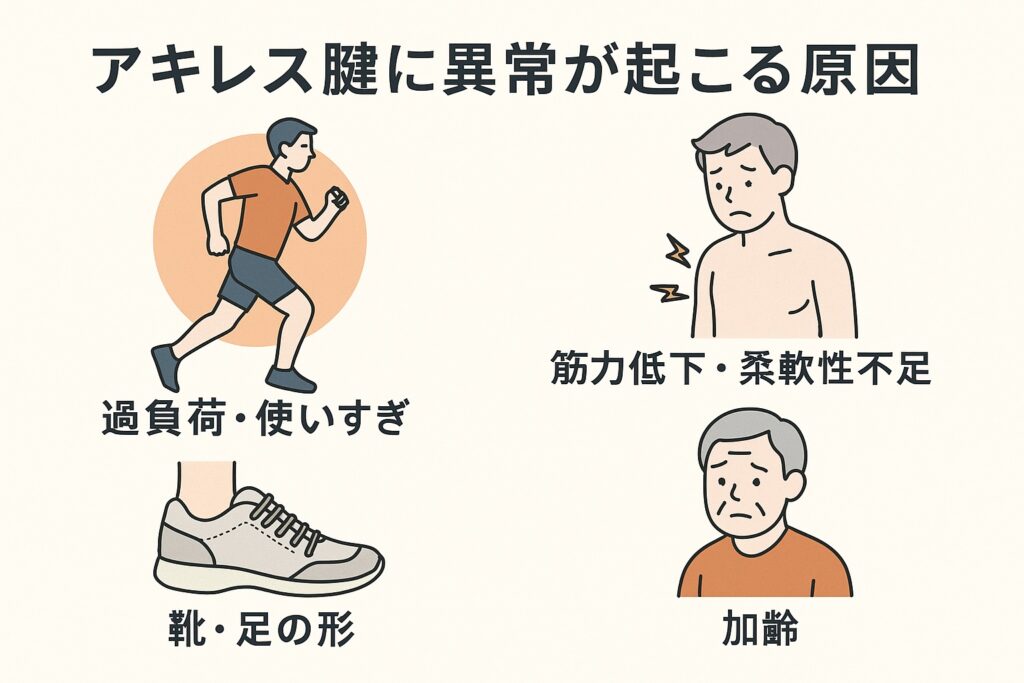

アキレス腱に痛みや違和感が出るとき、多くの場合その背景には「負担のかかり方」や「体の使い方」に問題があると言われています。単に一度のケガではなく、日々の小さなストレスの積み重ねが引き金になることも少なくありません。ここでは、代表的な原因とリスク要因を具体的に見ていきましょう。

過負荷・使い過ぎによるストレス

ランニングやジャンプ動作を繰り返すスポーツでは、アキレス腱に繰り返し強いテンションがかかります。特に、急に運動量を増やしたり、休養をとらずに練習を続けたりすると、腱に微細な損傷が蓄積しやすいとされています。

また、走るフォームが崩れていると、足首の角度や体重のかけ方に偏りが生じ、アキレス腱の一部に過剰な負担が集中する場合もあります(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/achilles_tendinitis/)。

筋力低下と柔軟性不足

ふくらはぎの筋肉(腓腹筋やヒラメ筋)の柔軟性が低下していると、動作のたびに腱が引っ張られやすくなります。特にデスクワーク中心の生活や、運動不足が続いている人は要注意です。筋肉が硬くなると、アキレス腱へのストレスが増し、炎症が起こりやすいと言われています。

反対に、筋力が弱くても衝撃をうまく吸収できず、結果的に腱へ負担が集中することがあります。つまり、「硬すぎても、弱すぎても」トラブルのもとになりやすいのです。

足部アライメント・靴・地面の影響

足の形やアーチ構造(扁平足やハイアーチなど)によってもアキレス腱への力のかかり方は変わります。たとえば扁平足では足首が内側に倒れやすく、腱がねじれるように引っ張られることがあります。

さらに、クッション性のない靴や硬い地面での運動は、衝撃を吸収できずに腱へ直接負担が伝わりやすいとされています(引用元:https://kco-sports.jp/%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%85%B1%E7%82%8E)。

加齢による変性と血流不足

年齢を重ねると、腱のコラーゲン構造が変化し、水分量が減ることで弾力が失われやすくなると言われています。さらに、アキレス腱の中央部は血流が少ないため、疲労や損傷がたまりやすい部位です。

このため、若い頃と同じ感覚で運動を再開すると、思わぬ痛みを感じることがあります。「昔は平気だったのに最近すぐ痛くなる」と感じる人は、この血流性の変化も関係している可能性があります。

他の疾患・薬剤による影響

アキレス腱の異常は、全身の健康状態や服薬内容が関係することもあるそうです。糖尿病や高脂血症などの代謝疾患では、腱の代謝バランスが崩れやすいとされています。また、ステロイド薬や特定の抗生物質(ニューキノロン系)を使用している場合、腱の脆弱化が進むことが報告されています(引用元:https://west-umeda-clinic.com/achilles-tendonitis/)。

こうした背景があるときは、医療機関での検査や生活習慣の見直しがすすめられることがあります。

#アキレス腱炎の原因

#運動のしすぎ

#柔軟性と筋力低下

#足の形と靴選び

#加齢と血流不足

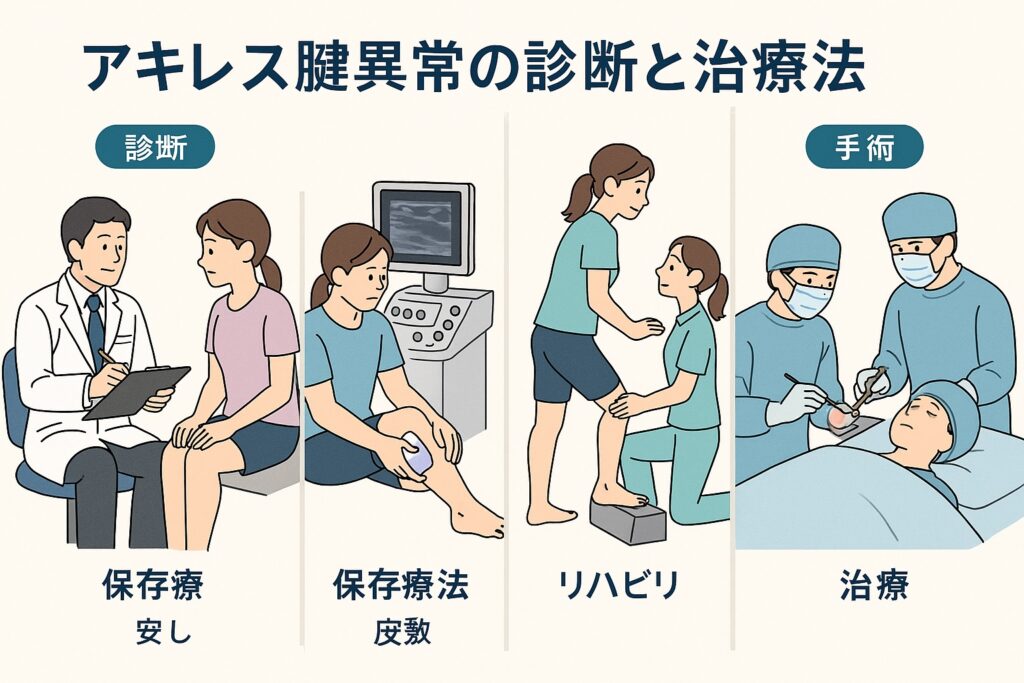

4.アキレス腱異常の診断と治療法(整形外科対応)

「アキレス腱が痛いけれど、病院に行くほどかな?」と迷う方も多いのではないでしょうか。実際には、アキレス腱の異常は早めの段階で専門的な検査を受けることが、回復を早めると言われています。ここでは、整形外科での一般的な流れや検査内容、そして状態に応じた対応法について解説します。

診断の流れと検査方法

まず行われるのは問診と触診です。痛みが出たきっかけや期間、運動歴、靴の種類などを確認し、腱の腫れ・圧痛・陥没の有無を丁寧にチェックします。そのうえで、徒手検査(トンプソンテストなど)を行い、断裂の有無や腱の張力を見極めることが多いようです。

さらに、必要に応じて超音波(エコー)検査で腱の厚みや炎症の程度を観察し、慢性例や断裂疑いではMRI検査が実施される場合もあります。画像を使うことで、腱の内部構造の変化や損傷範囲をより正確に把握できると言われています(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/achilles_tendinitis/)。

保存療法(手術を行わない方法)

アキレス腱炎や軽度の損傷では、多くの場合「保存療法」が選択されます。

初期は安静・アイシングが基本で、必要に応じて消炎鎮痛薬の服用や湿布で炎症を抑えることがあるそうです。炎症が落ち着いたら、整形外科やリハビリ施設で物理療法(温熱療法・超音波・低周波など)を行い、血流改善と回復促進を図ります。

また、かかとの高い靴やヒールリフトを使って腱へのテンションを軽減する方法もあります。これは日常生活で痛みをやわらげる工夫の一つとして有効だとされています(引用元:https://kco-sports.jp/%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%85%B1%E7%82%8E)。

リハビリと段階的な回復アプローチ

痛みが落ち着いてきたら、ストレッチや筋力トレーニングを徐々に取り入れていきます。代表的なのは「カーフレイズ」や「ヒールドロップ」などのエクササイズで、ふくらはぎとアキレス腱のバランスを整える目的があります。

ただし、いきなり強い負荷をかけるのは逆効果になることもあるため、段階的に負荷を上げていくことが大切です。理学療法士の指導のもと、痛みの程度を見ながら進めるのが安心と言われています。

難治例・進行例の対応と手術適応

保存療法を続けても改善が見られない場合や、腱の変性が強いケースでは、体外衝撃波療法や**注射療法(PRP療法など)**が検討されることがあります。これらは腱の修復を促す目的で行われる施術で、スポーツ選手にも用いられているそうです(引用元:https://west-umeda-clinic.com/achilles-tendonitis/)。

一方、完全断裂の場合は手術が適応になることもあります。腱を縫合し、ギプスや装具で固定したのち、数週間のリハビリを経て徐々に歩行や運動を再開していくのが一般的な流れです。再発を防ぐためには、術後のリハビリとフォーム修正が非常に重要だと言われています。

まとめ

整形外科での対応は、単に「痛みを取る」だけではなく、再発を防ぐ体づくりまでを含めた長期的なサポートが基本です。痛みが出た直後に来院し、正確な検査とリハビリを受けることで、日常生活やスポーツへの復帰をスムーズに進められる可能性が高まるとされています。

#アキレス腱の検査方法

#整形外科での対応

#保存療法とリハビリ

#体外衝撃波療法

#手術と復帰の流れ

5.日常でできるセルフケア法と予防・再発防止策

アキレス腱に違和感を感じたとき、「少し休めば大丈夫」と思って放置してしまう方も多いようです。ですが、早い段階でケアを始めることで、悪化や再発を防ぐことができると言われています。ここでは、医療機関での施術と並行して行える日常のセルフケア法や、再発防止のポイントを紹介します。

痛み初期の応急対処

痛みが出た直後は、RICE処置(Rest=休息、Ice=冷却、Compression=圧迫、Elevation=挙上)を意識しましょう。

まずは無理に動かさず、安静を保つことが大切です。腫れや熱を感じる場合は、保冷剤をタオルで包んで15分程度冷やすと良いと言われています。その後は包帯やサポーターで軽く圧迫し、足を少し高く上げておくことで血流を整えることができます(引用元:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/achilles_tendinitis/)。

ストレッチと筋力トレーニング

痛みが落ち着いてきたら、ふくらはぎの柔軟性と筋力を回復させる運動を取り入れましょう。

代表的なのは「カーフレイズ(つま先立ち運動)」と「ヒールドロップ(段差を使ってかかとを下げるストレッチ)」です。壁や手すりを支えにして、無理のない範囲で10〜15回×2〜3セットから始めるのが目安です。

ストレッチでは、アキレス腱の張りを感じる程度に静かに伸ばし、反動をつけないことがポイントです。継続することで、再発しづらい柔軟な腱づくりにつながると言われています(引用元:https://kco-sports.jp/%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%85%B1%E7%82%8E)。

サポーター・テーピング・ヒールパッドの活用

痛みが残っている時期には、アキレス腱への負担を軽減するサポートアイテムを活用するのもおすすめです。

テーピングやサポーターは腱を安定させ、動作時の過伸展を防ぐ効果があるとされています。ヒールパッド(かかとに敷くクッション)を使うと、アキレス腱の引っ張りをやわらげることができます。

ただし、長期間の常用は筋力低下を招くこともあるため、痛みが軽減したら徐々に外していくのが理想です。

靴選びとフォーム改善

靴底のすり減り方やクッション性も、アキレス腱への負担に大きく関係します。特に硬すぎる靴やヒールの低すぎる靴は、腱を過剰に伸ばす原因になると言われています。

また、走る・歩くときの着地の位置や姿勢も大切です。つま先に体重をかけすぎず、かかとからスムーズに体重移動する意識を持ちましょう。フォームを整えることで、再発のリスクを減らすことができます(引用元:https://west-umeda-clinic.com/achilles-tendonitis/)。

定期チェックと早期サインの見極め

「朝起きたときに痛い」「ふくらはぎが重く感じる」「段差でつっぱる」などの軽い違和感が出た段階で、再び炎症が始まっていることもあります。こうした初期サインを放置せず、ストレッチや休息で早めに対処することが大切です。

月に1回程度、自分のふくらはぎの柔軟性や筋肉の張りをチェックする習慣をつけると、再発防止につながると言われています。

#アキレス腱セルフケア

#ストレッチと筋トレ

#サポーター活用法

#靴選びとフォーム改善

#再発予防のポイント