指とは、手や脚の末端を構成する器官。「指」の機能・構造・よくあるトラブル(腱鞘炎・変形・痛みなど)・セルフチェック法・対処法をわかりやすく解説。指に関する基本知識をこの1本で学べます。

1.指とは何か ― 定義と役割

指」とは、手や足の末端にある細長い部分を指す言葉で、人間の体の中でも特に繊細な動きを担う器官だと言われています。手の指は「ものをつかむ」「押す」「細かい作業を行う」などの動作に使われ、足の指は「体を支える」「バランスをとる」ための重要な役割を果たしているそうです。どちらも見た目こそ似ていますが、その使われ方や構造には明確な違いがあります。

語源と進化の背景

「指」という言葉は、古語で「指し示す」動作に由来していると考えられています。人間が道具を使う文化を発達させた背景には、この“指で示す”“指で操作する”という行為の進化があったとも言われています。霊長類の中でも、人間は親指が他の指と向き合う「対向性」を持つことで、器用なつまみ動作ができるようになったそうです(引用元:https://www.ah-navi.com/column/hand-anatomy/)。

手の指と足の指の違い

手の指は主に骨・関節・腱・神経が複雑に絡み合い、感覚受容体も多く配置されています。そのため、わずかな力の調整や繊細な感覚を感じ取ることができると言われています。一方で、足の指は重心を支えるためにより強靭で、筋肉や靭帯が発達しています。足の親指は歩行時に地面を蹴り出す際の中心的な役割を持ち、他の4本がバランスを安定させる仕組みです。

人間の生活における「指」の役割

現代の生活では、スマートフォン操作やキーボード入力、スポーツや楽器演奏など、指の機能は生活のあらゆる場面に関わっています。もし指の関節や筋肉に不調が起きると、生活の質が大きく下がることも少なくないと言われています。そのため、日常的に動かす、温める、ストレッチを行うなどのケアがすすめられています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/816/)。

#指の構造

#手と足の違い

#指の役割

#進化と歴史

#セルフケア

2.指の構造と機能:骨・関節・腱・神経の仕組み

「指って、どうやってそんなに器用に動いているんだろう?」

そう思ったことはありませんか?実は、指の中には細かく分かれた骨や関節、筋肉、腱、そして神経や血管が緻密に配置されていて、それぞれが連携して動きを生み出していると言われています。

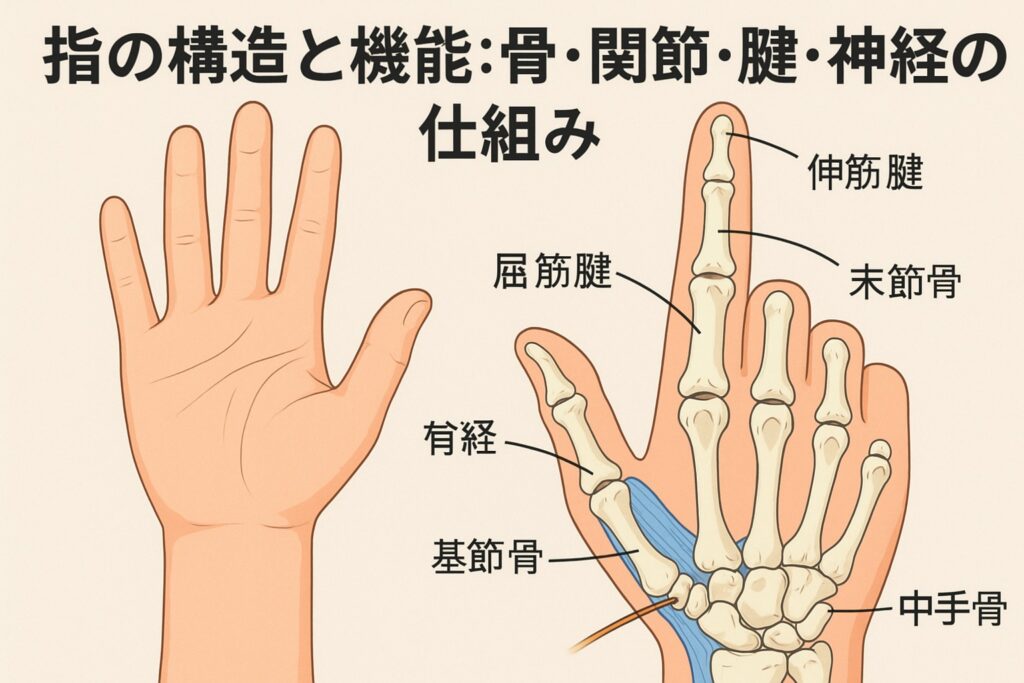

骨と関節 ― 指の土台をつくる仕組み

指は主に「中手骨(ちゅうしゅこつ)」と「指骨(しこつ)」で構成されています。中手骨は手のひらの骨で、指骨と連結して関節をつくります。

一本の指には「基節骨」「中節骨」「末節骨」の3つの骨が並び、これらが小さな関節でつながっています。この関節がスムーズに動くことで、指を曲げたり伸ばしたりできるようになるのです。特に親指は他の指と構造が異なり、動かせる方向が多いのが特徴だと言われています(引用元:https://www.ah-navi.com/column/hand-anatomy/)。

腱と靭帯 ― 動きを伝えるしくみ

骨だけでは動きません。筋肉で生じた力を指先に伝えるのが「腱(けん)」です。手のひら側には「屈筋腱」、甲側には「伸筋腱」が走っており、これらが指の曲げ伸ばしを可能にしています。さらに「靭帯(じんたい)」が関節を安定させ、腱がずれないよう押さえる役割を持っています。

この繊細な連携があるからこそ、私たちは細かな作業や表現豊かな動きを行えるのです(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/816/)。

神経と血管 ― 感覚と生命維持の要

指には豊富な神経と毛細血管が張り巡らされており、温度や痛み、触覚を感じ取るセンサーのような働きをしています。

特に「正中神経」「尺骨神経」「橈骨神経」の3本が主要な神経で、指先の感覚を脳に伝えていると言われています。血流が悪くなると指先が冷えたり、しびれたりするのは、この神経や血管の働きに影響が出ているためです。

指が動くメカニズム ― 小さな関節がつながる奇跡

実際に指を曲げ伸ばししてみると、関節が一斉に動くように見えますが、実際は骨・腱・筋肉・神経が絶妙なタイミングで連携しているそうです。

たとえばピアノを弾くとき、脳からの指令が筋肉を介して腱に伝わり、関節を動かす。そのすべてが一瞬で起こっているのです。まさに、人体の精密なメカニズムの象徴とも言えます。

(引用元:https://medicalnote.jp/contents/150406-000007-UU、https://www.ah-navi.com/column/hand-anatomy/)

#指の構造

#腱と靭帯の働き

#神経と血流

#関節の仕組み

#手指の動き

3.指に起こりうる主なトラブル(症状別)と原因

「最近、指が痛い」「朝になるとこわばる」「スマホを触るとピリッとしびれる」──そんな経験はありませんか?

指の不調は、単なる疲れではなく、腱や関節、神経のトラブルが関係していることもあると言われています。ここでは、代表的な症状とその背景をわかりやすく整理していきましょう。

指の痛み ― 酷使や炎症が背景にあることも

指の痛みは、関節や腱の炎症が原因になるケースが多いそうです。たとえば「腱鞘炎(けんしょうえん)」は、指を動かす腱が通るトンネル(腱鞘)がこすれて炎症を起こす状態を指します。スマホ操作やパソコン作業など、同じ動きを繰り返す人に多く見られると言われています。

また、関節に慢性的な炎症が起こる「関節リウマチ」や、加齢による変形性関節症なども、指の痛みや変形の原因になることがあります(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/816/)。

変形 ― 槌指(マレットフィンガー)や屈曲変形

指先が曲がったまま伸びない「槌指(つちゆび)」は、突き指やボールが当たった衝撃で腱が切れることで起こるとされています。関節が伸ばせなくなり、見た目にも変形が残ることが特徴です。

また、関節の変形が進むと、指が曲がったまま固定される「屈曲変形」や、指先が外側に曲がる「スワンネック変形」なども見られることがあります。これらはリウマチや長年の使いすぎによって関節構造が変わるためだとされています(引用元:https://medicalnote.jp/contents/150406-000007-UU)。

しびれ・冷え ― 神経や血流のトラブル

指のしびれや冷えは、神経や血管の働きが関係しているケースが多いと言われています。たとえば、手首で神経が圧迫される「手根管症候群」は、中指や人差し指にしびれを感じやすい疾患として知られています。また、寒冷刺激で血管が一時的に収縮する「レイノー現象」も、指先が白く冷たくなる原因の一つとされています。

一見軽い症状でも、長引く場合は早めに専門家へ相談することがすすめられています。

注意すべきサイン

以下のようなサインがある場合は、炎症や神経障害の進行が疑われることがあるそうです。

- 指を動かすと強い痛みが出る

- 朝、指がこわばって動かしづらい

- 指先の感覚が鈍くなる、色が変わる

- 腫れが長く続く

これらが複数当てはまるときは、整形外科や手外科などでの検査がすすめられています。早期に原因を確認することで、改善が期待できる場合も多いようです。

#指の痛み

#腱鞘炎

#槌指

#しびれと冷え

#関節リウマチ

4.指のセルフチェック・セルフケア法

「最近、指が動かしづらい気がする」「朝起きるとこわばっている」――そんな違和感を放置していませんか?

指の不調は早めに気づいてケアすることで、悪化を防げる場合があると言われています。ここでは、日常でできる簡単なセルフチェックと、誰でもできるセルフケア法を紹介します。

まずはセルフチェック ― 自分の指の状態を確認しよう

指のトラブルは、痛みだけでなく「動かしにくさ」「しびれ」「冷え」など、さまざまなサインで現れるそうです。次のポイントを一度チェックしてみましょう。

- 朝、指がこわばってすぐに曲げ伸ばしできない

- 指先にピリピリした感覚やしびれを感じる

- 指の関節に腫れや熱っぽさがある

- 握る・つまむ動作が以前よりしづらい

- 手を下にすると指先が冷える

ひとつでも当てはまる場合は、筋肉や腱、血流のバランスが崩れている可能性があると言われています。無理をせず、使い方を見直すことが大切です(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/816/)。

自宅でできるストレッチ・運動法

ストレッチは、指の柔軟性と血流を保つうえで効果的だとされています。

おすすめの簡単な方法を紹介します。

- グーパー運動:手を軽く握り、指先を伸ばす。これを10回繰り返す。

- 指反らしストレッチ:片手の指をもう一方の手でゆっくり反らす。痛みのない範囲で10秒キープ。

- 指間マッサージ:指と指の間を親指で優しく押す。血流促進に役立つとされています。

作業の合間や就寝前など、1日2~3回を目安に行うのがよいでしょう(引用元:https://medicalnote.jp/contents/150406-000007-UU)。

生活の中でできる予防策

長時間のスマホやパソコン作業は、指への負担が増える原因になるそうです。こまめに休憩を取り、手を温めるだけでも筋肉の緊張が和らぐと言われています。

また、冷え対策としては手袋やカイロを使って保温するのも効果的。水仕事の際はゴム手袋を着けるなど、外的刺激から守ることも大切です。

安全面と注意点

ストレッチ中に「痛い」と感じたら、すぐに中止しましょう。強く伸ばしすぎると腱や関節を傷めるおそれがあります。特に腫れや変形がある場合は、自分で判断せず整形外科などで相談することがすすめられています。

#指のセルフチェック

#ストレッチ

#セルフケア

#予防策

#冷え対策

5.専門医を受診すべきとき・治療法・リハビリ

「ただの疲れだと思っていた指の痛みが、なかなか引かない…」

そんなときこそ、専門医への来院を検討するサインかもしれません。指は日常動作に欠かせない部位のため、早めに原因を確認することがすすめられています。ここでは、受診の目安と一般的な治療・リハビリの流れを紹介します。

受診の目安 ― どんな症状が危険?

次のような症状がある場合は、整形外科や手外科での検査を考えるタイミングと言われています。

- 指の痛みや腫れが1週間以上続く

- 曲げ伸ばしができない、または変形が見られる

- しびれが強く、物を落とすことが増えた

- 朝のこわばりが毎日ある

- 指先の色が変わる、冷たさが続く

これらの症状は、腱鞘炎や関節炎、神経圧迫、骨折、関節リウマチなどの初期サインである場合もあるそうです(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/816/)。

整形外科・手外科で行われる主な検査

専門医ではまず、問診や触診で痛みの部位・動かし方・生活習慣などを確認します。その後、必要に応じてレントゲン、MRI、エコー(超音波)などの画像検査が行われることが多いと言われています。

これにより、骨や関節、腱の損傷具合を正確に把握し、治療方針が立てられます。

治療の流れ ― 保存的治療から手術まで

症状の程度に応じて、まずは「保存的治療」と呼ばれる方法が選ばれることが多いそうです。たとえば、安静・固定・温熱療法・消炎鎮痛薬の使用などが一般的です。

これでも改善が見られない場合や腱・関節の損傷が大きい場合には、腱修復術や関節形成術などの手術が検討されるケースもあると言われています(引用元:https://medicalnote.jp/contents/150406-000007-UU)。

リハビリと術後ケア

手術後や長引く炎症のあとには、リハビリ(理学療法)が重要です。理学療法士の指導のもと、指の可動域を取り戻す運動やストレッチ、筋力回復トレーニングを段階的に行います。

また、装具(スプリント)を使用して関節を守りながら日常動作を練習することもあります。無理をせず、日々の小さな変化を観察することがポイントだとされています。

費用・保険とQ&A

一般的な整形外科での検査・保存的治療は健康保険の対象になることが多いです。

ただし、特殊な装具やリハビリ内容によっては自費が発生する場合もあります。来院前に費用目安を確認しておくと安心です。

よくある質問例:

- Q. 指の痛みだけで病院に行ってもいい?

→ はい、痛みの原因が特定できることで改善の近道になることがあります。 - Q. リハビリはどのくらい続けるの?

→ 状態によりますが、数週間〜数か月かけて段階的に行うケースが多いと言われています。

(引用元:https://www.ah-navi.com/column/hand-anatomy/)

#指の治療

#整形外科

#手外科

#リハビリ

#受診目安