膝の内側が痛いと感じたら、放置すると悪化する可能性があります。本記事では、痛みの原因(鵞足炎・変形性膝関節症・半月板損傷など)を症状パターン別に整理し、医師推奨の対処法・セルフケア・受診タイミングまで詳しく解説します。

1.膝の内側が痛いと感じたとき:まず押さえるべき “痛みパターン別チェック”

痛み方や出るタイミングで見極めよう

「膝の内側がズキッと痛む」「歩き出しで違和感がある」「階段を降りるときだけ痛い」──こうした訴えは少なくありません。実は、痛みの出方や感じる場所によって、原因の傾向があると言われています。

たとえば歩行や立ち上がりで痛む場合は、膝関節の内側にある軟骨や半月板、あるいは筋・腱の負担が関係していることが多いそうです。階段の上り下りやしゃがみ動作で痛む場合は、膝を支える筋肉(特に内側広筋や鵞足部)がうまく働いていないケースが指摘されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/medial-pain/)。

一方、安静にしていてもズキズキする、夜間にうずくような痛みがある場合は、関節の炎症や滑膜の刺激が疑われることもあります。このように「いつ」「どんな動作で」「どの程度痛むか」を整理するだけでも、今の痛みがどのパターンに近いのかが見えてくると言われています。

痛む場所を押して確認してみよう

軽く指で押してみて、関節の内側の線(関節裂隙)にピンポイントの痛みが出るときは、半月板や軟骨の変化が関係することが多いそうです。逆に、**膝の少し下の内側(すねの内側上部)**に圧痛がある場合は「鵞足炎」と呼ばれる筋の付着部炎が疑われます。押した瞬間に「ピリッ」と痛むか、「鈍くズーンと響く」かもチェックポイントです。

また、腫れや熱感がある場合は炎症反応、曲げ伸ばしで「引っかかる」「パキッ」と音がするようなら半月板損傷の可能性があるとも言われています(引用元:https://www.zamst.jp/tetsujin/knee/Pes-Anserine-Bursitis/)。

自分の状態を整理してみよう

痛みを感じた場面、圧痛の部位、痛みの強さを簡単にメモしておくと、来院時にスムーズに説明できるでしょう。

もし「朝より夕方の方が痛い」「スポーツ後だけ痛む」「腫れが引かない」など気になる点がある場合は、無理に我慢せず一度専門家に相談することがおすすめです。

引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/medial-pain/

引用元:https://www.zamst.jp/tetsujin/knee/Pes-Anserine-Bursitis/

#膝の内側の痛み #鵞足炎 #半月板損傷 #膝の痛みチェック #関節トラブル

2.主な原因疾患/構造別解説

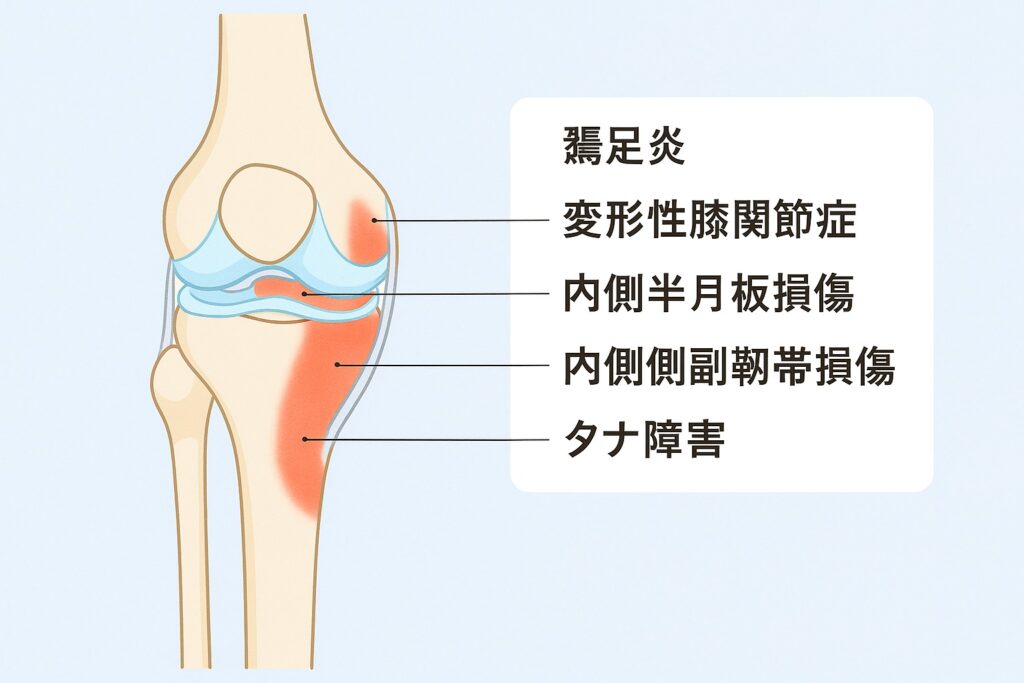

鵞足炎(がそくえん)——内側下部のズキッとした痛み

膝の内側下部、すねの少し上あたりがズキッと痛む場合、「鵞足炎(がそくえん)」が関係していることがあると言われています。

鵞足とは、太ももの内側を走る3本の筋肉(縫工筋・薄筋・半腱様筋)が膝の内側に集まる場所のこと。この部分に負担がかかると、炎症が起きて痛みを感じるようになるそうです。

「歩くときや階段を下るときにズキっとする」「押すとピンポイントで痛い」「ストレッチ時に違和感がある」といった症状が特徴とされています(引用元:https://www.zamst.jp/tetsujin/knee/Pes-Anserine-Bursitis/)。

特に、急な運動量の増加や体重増加、O脚の人に多いとも言われています。

変形性膝関節症(内側型)——すり減る軟骨と加齢の影響

中高年に多く見られる「膝の内側の痛み」として代表的なのが、**変形性膝関節症(内側型)**です。

関節のクッションである軟骨がすり減ることで、骨どうしがこすれ、炎症や腫れが生じやすくなるとされています。初期では「立ち上がるときだけ痛む」「歩きはじめがつらい」といった症状が多いそうです。

進行すると階段や正座がしづらくなり、関節が腫れてくることもあります(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no26/)。

運動不足・筋力低下・肥満などの生活習慣も発症に関わると言われています。

内側半月板損傷・変性半月板——動かすたびに「引っかかる」

スポーツ時のひねり動作や、加齢による変性で起こりやすいのが「内側半月板損傷」です。

半月板は膝関節の内外にある軟骨組織で、衝撃を吸収するクッションの役割をしています。

損傷すると、「動かすたびに引っかかる」「しゃがむと痛い」「急に膝が抜ける感覚がある」といった症状が出ることがあります(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no17/)。

加齢による「変性半月板」では、明確な外傷がなくても痛みが出るケースもあるようです。

内側側副靭帯損傷——外力による部分的な損傷

サッカーやスキーなど、膝に外側から強い力が加わったときに起きやすいのが内側側副靭帯損傷です。

膝の内側にある靭帯が部分的に伸ばされたり、切れたりすることで痛みや腫れ、ぐらつき感が出ることがあります。

軽度の場合は違和感程度ですが、重度になると安定性が低下し、歩くときにも痛みを感じることがあるそうです(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no17/)。

タナ障害(滑膜ヒダ炎)——膝の中で「何かが挟まる」感じ

比較的若い世代に多いとされるのが、「タナ障害(滑膜ヒダ炎)」です。

膝関節内にある滑膜ヒダが肥厚し、動かすと骨や軟骨にこすれて炎症を起こすことで痛みが生じるといわれています。

「膝の中でポキッと鳴る」「曲げ伸ばしの途中で引っかかる」「運動後にズーンと痛い」などが特徴とされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/medial-pain/)。

その他の要注意例——軟骨損傷・疲労骨折・骨壊死

膝の内側の深い痛みが続く場合、軟骨損傷や疲労骨折、骨壊死などが関わることもあります。

特に、急に強い痛みが出て歩けない、夜間も痛む、腫れがひかないといった場合は、放置せず早めに専門家へ相談することがすすめられています(引用元:https://www.knee-joint.net/column/no17/)。

#膝の内側の痛み #鵞足炎 #変形性膝関節症 #半月板損傷 #タナ障害

3.症状レベル別・軽度~重度別の対処法(保存療法中心)

軽度の痛み——日常生活の見直しから始めよう

「最近、膝の内側が少し痛むな…」という段階では、まず生活習慣の調整が効果的だと言われています。

体重が1kg増えるだけで、膝にはその数倍の負担がかかるとされており、体重管理は痛みの軽減に直結すると考えられています。また、歩き方や姿勢を見直すことも重要で、膝を内側にねじらない歩行フォームを意識するだけでも、関節への負担が減ることがあります。

靴選びも見逃せません。クッション性があり、踵をしっかり支える靴を選ぶと安定感が増します。中敷き(インソール)を使って、体の軸を整える工夫もおすすめです(引用元:https://www.nakayama-cl.com)。

軽い痛みであれば、日常生活の中で「使いすぎを避ける」「こまめに休憩を入れる」「長時間の正座を控える」ことが予防につながると言われています。

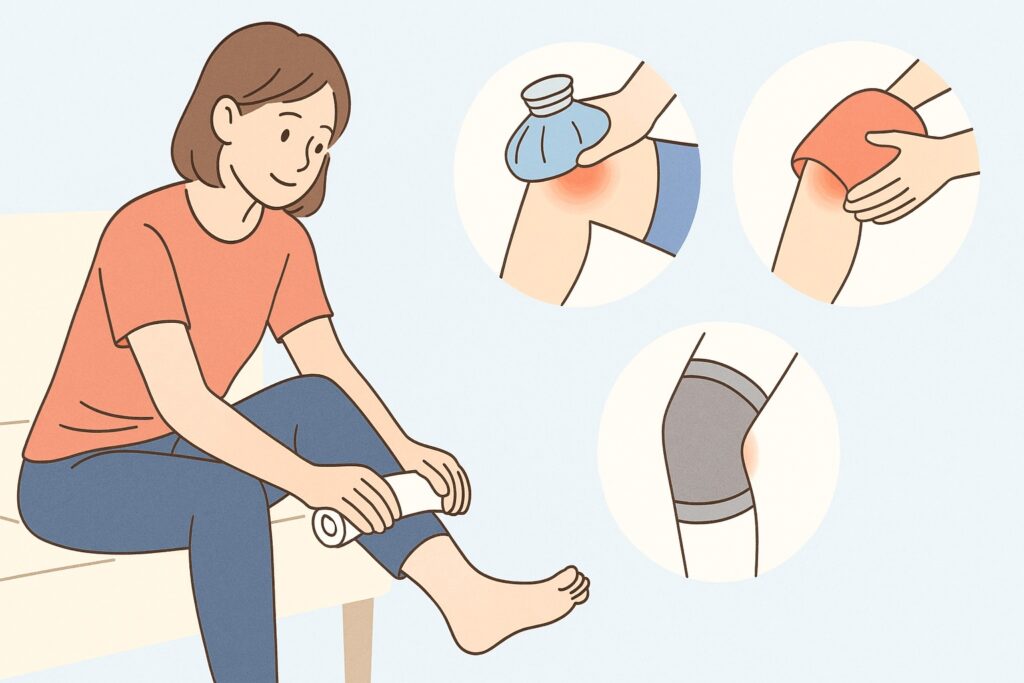

中程度の痛み——安静と温冷療法のバランスを意識

「動かすと痛いけど、安静にしすぎると硬くなる」という声もよく聞かれます。

膝の炎症があるときは、まず冷却(アイシング)を行い、痛みや腫れが落ち着いてきたら温熱療法で血流を促す方法がよいとされています。

冷却は1回15〜20分程度を目安に、直接肌に氷を当てないようタオルを挟むのが安全です。温める場合は、入浴や温タオルを使うとよいでしょう。

また、中山クリニックでは「無理のない範囲での可動域運動」がすすめられています。

たとえば、椅子に座って膝をゆっくり伸ばすだけでも、筋肉や関節を固めないために役立つと言われています(引用元:https://www.nakayama-cl.com)。

重度・慢性化している場合——筋力トレーニングと装具の活用

痛みが長引く場合や、階段で強く痛む場合は、筋力低下が背景にあることが多いようです。

特に、膝の内側を支える「内側広筋」や、太もも裏の「ハムストリング」、股関節まわりの筋肉をバランスよく使うことが大切です。

中山クリニックでは、**タオル挟み運動(膝の間にタオルを挟んで軽く押し合う)**や、仰向けでの足上げ運動などが紹介されています。いずれも無理のない範囲で行うことが推奨されています(引用元:https://www.nakayama-cl.com)。

また、膝の安定性を高めるためにサポーターやテーピング、インソールの活用も有効だとされています。医療機関では、温熱・超音波・電気刺激などの物理療法を組み合わせて回復をサポートするケースもあります。

ただし、痛みが強い場合や動かすのが怖い場合は、無理をせず一度専門家に相談することが大切です。

#膝の内側の痛み #膝痛セルフケア #温冷療法 #筋トレとストレッチ #膝サポーター活用

4.ここまでやっても改善しないとき・受診すべきタイミングと医療的治療

こんな症状が続いたら専門家への相談を

「ストレッチしても痛みが引かない」「安静にしても膝がズキズキする」と感じる場合は、早めに専門家へ相談することがすすめられています。

一般的に、2〜3週間以上痛みが続く、腫れや熱感が強い、曲げ伸ばしがしづらい、動かすと“コツッ”と音がする、膝が抜けるような感覚があるなどの症状が出たときは注意が必要だと言われています(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/7087)。

また、「ロッキング(膝が途中で引っかかって動かない)」が起きた場合は、半月板や関節内の損傷が関係していることがあるため、自己判断で我慢しないほうがよいとされています。

軽度の痛みなら日常ケアで改善することもありますが、慢性的に続く痛みは内部の炎症や組織損傷のサインであることも多いそうです。

整形外科・スポーツ整形で行われる検査の流れ

病院では、まず問診で痛みが出始めた時期やきっかけ、生活状況を確認したあと、触診や関節可動域のチェックを行います。

必要に応じてレントゲン検査やMRI検査で骨や半月板の状態を詳しく調べることが多いです。

MRIでは軟骨や靭帯、半月板などの損傷がより明確に映るため、痛みの原因を特定する手がかりになると言われています(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/7087)。

また、関節内の炎症反応や滑膜の腫れがある場合には、炎症を抑えるための処置(ヒアルロン酸注射や鎮痛剤の使用など)が選択されることもあります。これらはあくまで「痛みを和らげ、動かしやすくするためのサポート」として用いられるものです。

保存療法・手術療法の選択肢

初期〜中等度の場合は、保存療法(非手術的アプローチ)が一般的です。

具体的には、安静・物理療法(温熱・超音波・電気刺激など)・関節注射などを組み合わせ、膝への負担を軽減していく方法がよく用いられています。

一方で、半月板損傷や軟骨損傷などが進行している場合は、関節鏡を使った手術(部分切除や縫合)や、重度の変形性膝関節症では人工膝関節置換術が検討されることもあると言われています(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/7087)。

手術を受けた場合でも、術後の回復はリハビリテーションが大きな鍵を握ります。

特に足立慶友整形外科では、術後2〜3日目から軽い可動域運動を始めるケースもあり、早期に膝を動かすことで筋力低下を防ぐ重要性が強調されています。

回復には個人差がありますが、無理をせず段階的にリハビリを進めることが大切だとされています。

#膝の内側の痛み #整形外科検査 #MRI検査 #膝の保存療法 #リハビリの重要性

5.再発予防・長期メンテナンスとQ&A

膝の内側の痛みを繰り返さないために意識したいこと

痛みが落ち着いたあと、「もう大丈夫」と思って油断すると、再発してしまうことがあります。膝の内側の痛みを防ぐためには、筋力の維持・柔軟性の確保・使いすぎの回避が三本柱だと言われています。

特に大切なのは、膝を支える**太ももの内側の筋肉(内側広筋)**を衰えさせないこと。椅子に座って膝の間にクッションを挟み、軽く押し合うだけでも良いトレーニングになるそうです。

また、太もも裏(ハムストリング)やふくらはぎの柔軟性も忘れずに。筋肉が硬くなると膝関節に負担がかかりやすくなるため、ストレッチや軽いウォーキングで血流を保つことが予防につながると言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/knee/medial-pain/)。

日常生活で気をつける姿勢と動作

膝に負担をかけない生活動作も重要です。

・長時間の正座やあぐらを避ける

・階段は手すりを使う

・立ち上がるときは膝よりも股関節を意識する

といった小さな工夫で、再発リスクを下げられると言われています。

また、歩くときにつま先が外に向く癖がある人は、膝のねじれにつながりやすいため注意が必要です。歩幅を少し狭め、足裏全体で着地する意識を持つと安定しやすいそうです。

定期的なセルフチェックで早めに気づく

「ちょっと違和感があるな」と感じた時点でケアできるよう、簡単なチェックリストをつくっておくと便利です。

- 膝を曲げたときに痛みや引っかかりはないか

- 朝の起きがけにこわばりが出ていないか

- 片脚立ちでふらつかないか

- 膝の内側を押して痛みがないか

- 階段の上り下りで違和感を感じないか

これらを週1回ほど確認しておくと、再発の兆候を早めに把握できると言われています。

よくある質問(Q&A)

Q. 正座してもいいですか?

→ 痛みが完全に落ち着いてから短時間であれば問題ない場合もあります。ただし、長時間続けると膝関節に圧がかかるため控えめがよいとされています。

Q. 運動は再開していい?

→ 痛みが出ない範囲で、ウォーキングやストレッチから始めるのがおすすめです。急なランニングやジャンプ動作は再発のきっかけになることもあるそうです。

Q. サプリや湿布で改善できますか?

→ 栄養補助や一時的な痛みの軽減に役立つこともありますが、根本的な筋力や姿勢の問題を整えることが大切だと言われています(引用元:https://clinic.adachikeiyu.com/7087)。

まとめと実行プラン

再発を防ぐコツは、「痛くなってからではなく、痛くなる前に整える」こと。

・毎日1〜2分のストレッチ

・週3回の軽い筋トレ

・月1回のセルフチェック

これらを習慣にするだけでも、膝の安定性を保ちやすくなると言われています。

完璧を目指すより「できる範囲で続ける」ことが、長期的な改善の鍵です。

#膝の内側の痛み #膝痛予防 #再発防止 #ストレッチ習慣 #膝ケアQandA