「首こり に悩んでいませんか?本記事では、原因・症状チェック法・即効セルフケア・予防方法・専門治療までを、わかりやすく解説します。毎日の首の違和感を根本から改善したい人のための完全ガイド。」

1.首こりとは? 症状・メカニズム

首こりの定義と主な症状

「首こり」とは、首まわりの筋肉が長時間にわたって緊張し、血流が悪くなることで起こる不快な張りや重だるさのことを指すと言われています。

パソコンやスマホを長時間使っていると、気づかないうちに首が前に出て、筋肉がこわばった状態が続いてしまうことがあります。

「最近、首を回すとゴリゴリ音がする」「肩だけでなく頭まで重く感じる」と感じる人も少なくありません。これらは典型的な首こりのサインだとされています。

また、首の筋肉には頭を支える重要な役割があり、緊張が続くと頭痛やめまい、肩こり、目の疲れなど、さまざまな不調につながる場合もあるそうです。

特に「後頭部から肩甲骨のあたりが重い」「朝起きても首がスッキリしない」などの感覚が続くときは、筋肉だけでなく神経や血流にも影響が出ていることが考えられます(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/stiff-neck/)。

発生のメカニズムと関連症状

首こりが起きる仕組みは、主に「筋肉の過緊張」「血流の低下」「神経の刺激」の3つが関係していると言われています。

たとえばデスクワーク中、首を前に傾ける姿勢が続くと、頭を支えるために僧帽筋や肩甲挙筋などの筋肉が常に収縮状態になります。

この状態が長く続くと、筋肉が硬くなり、酸素や栄養が行き渡らず、痛みやしびれを引き起こすことがあるそうです。

また、ストレスや冷えによって自律神経のバランスが乱れると、血管の収縮が起こり、さらに血行が悪化します。

これにより、首だけでなく頭部や肩、腕にも影響が広がり、「慢性的な頭痛」や「手のしびれ」「集中力の低下」といった症状を訴える人もいます(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

加えて、姿勢の悪化や運動不足、加齢による筋力低下が重なると、首のこりが慢性化しやすい傾向があると言われています。

特に、猫背やストレートネックの人は、首にかかる負担が通常の2〜3倍にもなることがあるとされており、注意が必要です。

首こりと併発しやすい不調

首こりは単独の症状として現れることもありますが、実際にはほかの不調と併発するケースが多いです。

代表的なのは「緊張型頭痛」や「めまい」「肩こり」「耳鳴り」などで、首の筋肉の硬さが神経や血流に影響を与えることが原因と考えられています。

また、首こりが続くと睡眠の質が低下したり、日中の集中力が落ちることもあるそうです。

こうした症状が重なると、「ただの疲れ」では済まなくなることもあるため、早めのセルフケアや生活改善が大切です。

日常の姿勢や作業環境を見直すことで、首こりの悪化を防ぐことができると考えられています(引用元:https://taisho-kenko.com/disease/613/)。

#首こり #肩こり #ストレートネック #姿勢改善 #頭痛対策

2.首こりの主な原因+リスク要因

生活習慣による首こりの原因

「長時間スマホを見ていると、首が重い」「PC作業の後は肩までガチガチになる」──そんな経験はありませんか?

首こりの多くは、日常生活の“ちょっとしたクセ”が積み重なって起こると言われています。特に多いのが、スマホやパソコンの長時間使用による姿勢の崩れです。

人の頭は約4〜6kgほどの重さがあり、下を向く角度が増えるほど首の筋肉にかかる負担も大きくなるそうです。30度前傾するだけで首への負担は約2倍、60度では4倍近くになるとも言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/stiff-neck/)。

また、枕や寝具が合わないと、寝ている間も首が緊張したままになり、朝起きたときに痛みや張りを感じることがあります。運動不足も筋肉の血流を悪くし、こりを悪化させる要因となることが知られています。

「最近、体を動かしていない」「座りっぱなしの時間が長い」という人は、特に首まわりの筋肉が固まりやすい傾向があるそうです。

ストレス・自律神経の乱れによる影響

意外かもしれませんが、首こりは精神的なストレスとも深く関係していると言われています。

強いストレスを感じると交感神経が優位になり、筋肉が緊張して血管が収縮します。その結果、血行が悪くなり、首や肩に重だるさを感じやすくなるそうです。

また、睡眠不足や不規則な生活リズムも自律神経のバランスを崩し、慢性的なこりを引き起こす原因の一つとされています(引用元:https://taisho-kenko.com/disease/613/)。

特に「休んでも疲れが取れない」「朝から首が重い」という場合は、体だけでなく心の緊張が影響している可能性もあります。

心身のリラックスを意識した生活を送ることが、首こり改善の第一歩になるとも言われています。

疾患や構造的な要因

首こりの背景には、単なる筋肉疲労だけでなく、体の構造や疾患が関係しているケースもあります。

代表的なのは、頚椎(けいつい)の変性や椎間板の異常です。これらは加齢や姿勢の悪化などで首の骨の並びが変わり、神経や血管を圧迫することがあると言われています。

また、筋膜の癒着や炎症も、首こりを慢性化させる一因とされています。

さらに、ストレートネック(スマホ首)や猫背姿勢が長く続くと、頭を支える筋肉が常に緊張状態になりやすく、疲労が抜けにくくなる傾向があります。

このように、首こりは「筋肉・神経・骨格・血流」など複数の要素が関係する、複合的な不調だと言えるでしょう(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

首こりを悪化させるリスク要因

首こりを悪化させる要因としては、年齢・職業・睡眠環境などの影響も大きいとされています。

年齢を重ねると筋肉量が減少し、血流も低下しやすくなるため、疲労が蓄積しやすい体質になります。

また、デスクワーク中心の職業や、立ち仕事で長時間同じ姿勢を続ける方は、首まわりの筋肉が常に緊張している状態が続きやすいと言われています。

睡眠環境も見逃せません。枕の高さが合わない、マットレスが柔らかすぎる・硬すぎるなどの条件は、寝ている間の首の角度を不自然にしてしまい、翌朝の痛みにつながるケースがあります。

「自分だけ首こりがひどい」と感じる方は、こうした日常的な要素を一度見直すことが改善への近道になるかもしれません。

#首こり #ストレートネック #姿勢改善 #自律神経 #デスクワーク疲れ

3.首こりセルフチェック&見分け方

首こりを見極めるためのセルフチェックリスト

「この首の痛み、ただの疲れ?それとも何かの病気?」──そう感じたことはありませんか?

首こりは誰にでも起こりうる身近な不調ですが、放っておくと慢性化したり、別の症状を引き起こすこともあると言われています。まずは、自分の状態を確認するところから始めてみましょう。

以下のようなチェック項目を順番に見ていくと、自分の首こりのタイプや程度を把握しやすくなります。

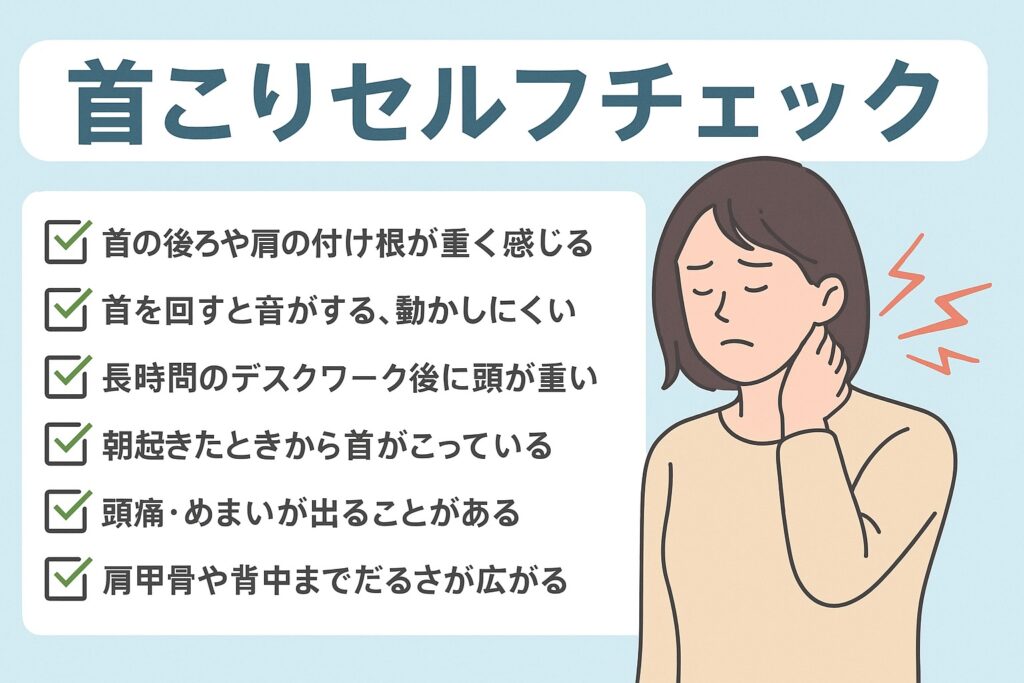

首こりセルフチェックリスト

- 首の後ろや肩の付け根が重く感じる

- 首を回すと「ゴリッ」と音がする、動かしづらい

- 長時間のデスクワーク後に頭が重くなる

- 朝起きたときからすでに首がこっている

- 頭痛・めまい・目の奥の疲れが同時に出る

- 肩甲骨や背中までだるさが広がる

この中で3つ以上当てはまる場合、筋肉の緊張や血行不良が続いている可能性が高いと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/stiff-neck/)。

痛みの場所や可動域、痛みの強さ・持続時間を記録しておくと、原因を特定しやすくなります。

「首こり」で済むケースと受診を考えるべきサイン

軽度の首こりは、姿勢や生活習慣を整えることで改善すると言われていますが、次のようなサインがある場合は、専門家に相談することがすすめられています。

注意すべき症状の例

- 首の痛みが1〜2週間以上続いている

- 首を動かすと強い痛みやしびれが出る

- 痛みが肩や腕、指先にまで広がっている

- 首に熱感や腫れがある

- 首を支えるのがつらく、頭が重く感じる

これらの症状があるときは、筋肉だけの問題ではなく、神経や関節など深部の構造が関係している可能性もあると言われています。

整形外科や整骨院などでの検査・触診により、早期に原因を見極めることが大切です(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

緊急性のあるサインを見逃さない

次のような症状が出ている場合は、首こりというよりも神経や血管のトラブルが関係している可能性があるため、早めの来院がすすめられています。

要注意サイン

- 手足のしびれや力が入りにくい

- 発熱や寒気を伴う

- 強い頭痛や吐き気を伴う

- 転倒や交通事故後から痛みが続いている

特に、腕の筋力低下や指先の感覚異常がある場合は、頚椎や神経に影響が出ていることもあると言われています(引用元:https://taisho-kenko.com/disease/613/)。

「たかが首こり」と軽視せず、自分の体のサインに気づくことが、慢性化を防ぐ第一歩になります。

セルフチェックのポイント

1日に数回、鏡の前で「首の傾き」や「肩の高さの違い」を確認するのもおすすめです。

また、痛みの出るタイミング(朝・夜・仕事中)をメモしておくと、原因を特定しやすくなります。

「今日は首が軽い」「昨日より動かしやすい」といった小さな変化を見逃さないようにすると、改善の兆しも見えやすくなるでしょう。

#首こり #セルフチェック #しびれ #受診目安 #姿勢チェック

4.即効セルフケアと日常改善策

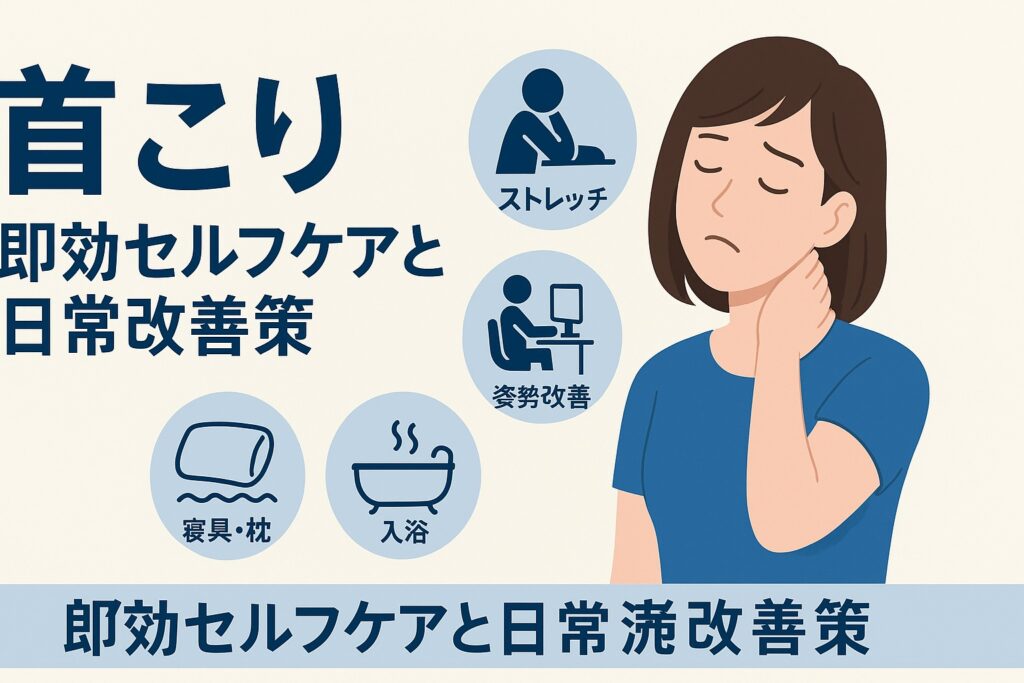

ストレッチと筋膜リリースで首をリセット

「今すぐ何とかしたい!」というときに試したいのが、簡単なストレッチや筋膜リリースです。

特別な道具がなくても、仕事の合間やお風呂上がりにできるものが多いと言われています。

たとえば、「首をゆっくり左右に倒す」ストレッチ。

無理に引っ張らず、深呼吸をしながら10秒ほどキープするのがポイントです。

また、指先で耳の後ろから肩にかけてやさしくさすったり、テニスボールをタオルに包んで首の下に当てて寝転がる「筋膜リリース」も効果的とされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/stretch/)。

重要なのは、「痛気持ちいい」程度で止めること。強く押しすぎると筋肉を痛めることがあるため、呼吸を止めずにリラックスして行うのがコツです。

姿勢改善と環境の見直し

長時間のデスクワークでは、姿勢が崩れやすいのが首こりの大きな原因です。

PC画面の高さを目線と同じくらいに調整し、椅子は深く腰をかけて背もたれを使うようにしましょう。

スマホを見るときも、下を向く角度が大きいほど首に負担がかかると言われています。

「画面を目線の高さまで上げる」「両手で支えて見る」など、ちょっとした工夫で首こり予防につながります。

また、1時間に1回は席を立って体を伸ばしたり、肩を回すだけでも血流改善に効果的とされています(引用元:https://taisho-kenko.com/disease/613/)。

小さな動きをこまめに取り入れることで、日常的なこりの蓄積を防げると考えられています。

寝具・枕の選び方と首への負担軽減

「朝起きると首が痛い」「寝ても疲れが取れない」という場合、寝具の影響が大きいかもしれません。

枕が高すぎると首が前に曲がり、筋肉が緊張したままになることがあります。

理想は、仰向けで寝たときに首の自然なカーブが保たれる高さ。

硬さも重要で、沈み込みすぎる枕は頭が下がってしまうため、適度な弾力のある素材がすすめられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

また、マットレスが柔らかすぎると姿勢が崩れるため、体をしっかり支えてくれるものを選ぶとよいでしょう。

寝具を見直すだけで、朝の首こりが軽くなる人も多いと言われています。

温め・マッサージ・入浴でリラックス

首まわりを温めることで血流が良くなり、こわばった筋肉がほぐれやすくなるとされています。

蒸しタオルを首の後ろにあてたり、38〜40℃ほどのぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。

入浴中に軽く肩を回したり、首を前後に動かすだけでも、筋肉の緊張がやわらぐと感じる人が多いそうです。

反対に、炎症や熱っぽさを感じるときは、冷やすほうがよい場合もあります。

「温めて気持ちいいか」「冷やして楽になるか」を確認しながら、自分に合った方法を探すとよいでしょう。

日常で意識したい首こり予防習慣

首こりを繰り返さないためには、日々のちょっとした習慣が大切です。

たとえば、スマホを見る時間を減らす、こまめに水分をとる、目を休ませる──どれもすぐにできることばかりです。

また、仕事中に背伸びをしたり、深呼吸を取り入れることで自律神経のバランスも整いやすくなると言われています。

「気づいたら肩に力が入っていた」と感じたときは、いったん手を下ろしてリセットするだけでも違います。

少しずつ意識を変えることで、慢性的な首こりから抜け出すきっかけになります。

#首こり #セルフケア #ストレッチ #姿勢改善 #入浴リラックス

5.専門治療/医療アプローチと受診ガイド

首こりに対応できる主な専門機関

「マッサージで良くならない」「長く続いて不安」と感じたら、専門の機関での検査を検討してみましょう。

首こりは筋肉や神経、骨のバランスなど複数の要素が関係しているため、整形外科・整骨院・整体・鍼灸など、それぞれに得意分野があります。

整形外科では、レントゲンやMRIによる検査で骨や神経の異常を確認できると言われています。

整骨院・整体は、姿勢や筋肉バランスを手技で整える施術が中心です。

鍼灸院では、筋肉の緊張を和らげたり、自律神経のバランスを整えるアプローチが取られることが多いそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/3688/)。

「どこへ行けばいいかわからない」という場合は、まず整形外科で検査を受けてから、症状や希望に合った施設を選ぶと安心です。

代表的な治療法とそれぞれの特徴

首こりの医療的アプローチには、以下のような方法があります。

- 理学療法:温熱やストレッチ、筋肉トレーニングなどを組み合わせて行う方法。筋肉の柔軟性を高め、再発を防ぐことを目的としています。

- 電気治療:低周波や干渉波を使い、筋肉の緊張を和らげる施術。痛みの軽減や血流促進を狙うものとされています。

- ハイドロリリース:硬くなった筋膜に生理食塩水を注入して滑走性を改善する医療行為。比較的新しいアプローチとして注目されています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/neck/stiff-neck/)。

- 牽引(けんいん)療法:首の骨や筋肉をやさしく引っ張ることで、神経や椎間板への圧迫を緩和させる目的のある施術です。

これらは医療機関の方針や症状によって選択が異なり、「どれが一番合うか」は個人差があるとされています。

医師や施術者と相談しながら、無理のない範囲で継続することが重要です。

来院のタイミングと注意点

次のような場合は、首こりのセルフケアだけではなく、早めの専門相談がすすめられています。

- 首の痛みが3週間以上続いている

- しびれや脱力がある

- 夜間や安静時にも痛みが強くなる

- 首以外にも頭痛・吐き気・発熱を伴う

これらは、神経や椎間板、血流などに問題が生じているサインかもしれません。

「ただのこりだろう」と我慢せず、専門家の意見を聞くことで安心できる場合が多いと言われています(引用元:https://taisho-kenko.com/disease/613/)。

来院時には、痛みの出るタイミングや動作、生活習慣を記録しておくと触診がスムーズに進みます。

通院・治療後のフォローと再発予防策

治療を受けて症状が軽くなったとしても、再発を防ぐためのケアが欠かせません。

首こりは「姿勢・筋肉・生活習慣」が密接に関係しているため、定期的なストレッチや体のメンテナンスが大切だと言われています。

医療機関によっては、再発防止のためにホームエクササイズや姿勢指導を行うところもあります。

また、月に1〜2回のメンテナンス施術や、仕事の合間の姿勢リセットなどを取り入れることで、良い状態を維持しやすくなります。

痛みが完全に消えるまで放置せず、「違和感が出た時点で早めに対応する」という意識が再発予防の鍵です。

#首こり #整形外科 #鍼灸 #理学療法 #再発予防