「首が痛い 右側」の痛みには、筋肉の緊張・姿勢の崩れ・神経の圧迫など複数の原因があります。本記事では、右側だけ痛む理由・すぐできるセルフケア・受診判断の目安・予防のポイントをわかりやすく解説します。

1.首が痛い右側:なぜ片側だけ痛むのか?全体像を把握する

右側だけ痛むという検索意図を満たす導入

「なんでわたし、首の右側だけが痛むんだろう?」──普段は気にしない首のあたりが、ある日突然「ピンポイントで右側だけ」痛み出すと、不安になりますよね。

「まさか重大な病気?」という疑念が頭をよぎるのも当然です。しかし実は、首の痛みの理由には日常的なものが多く、片側に偏るケースも珍しくありません。この記事では、“右側だけ痛む”という状態にフォーカスし、原因のパターン、読み解き方、不安を和らげる視点を一緒に見ていきましょう。

よくあるパターン(筋肉・姿勢・神経)を俯瞰的に示す

右側だけ首が痛む原因としては、大きく分けて以下のようなパターンが考えられています:

- 筋肉・筋膜の緊張・疲労

日常的な姿勢のくずれや無意識なクセ(肩が右下がり、鞄を右肩にかけるなど)で、右側の首~肩の筋が緊張を引き受けてしまい、痛みが出やすくなることがあります。筋膜の癒着やコリも関与すると言われています。 - 姿勢・骨格のゆがみ

ストレートネック、首の傾き、骨盤のズレなど、体全体のバランスが崩れると、首にかかる負荷が左右でアンバランスになることがあります。特に普段の姿勢(デスクワーク・スマホ操作)が無自覚に偏っていると、右側にストレスが集中しやすくなります。 - 神経・構造系の原因

頸椎(首の骨)や椎間板、神経根(首から腕に伸びる神経)に由来する異常が、首の右側だけに痛みを引き起こすことがあります。例えば、神経根が右側で圧迫されているケース、椎間板の変性、頸椎症などが挙げられます。こうした構造的要素が、症状を片側に絞る原因になることもあります。

これらの原因パターンは、重なっていることも多く、「筋肉だけ」「構造だけ」と単純に切り分けることが難しいケースもあります。

「片側痛みに特有の不安(重い病気かも…)」という読者心理を抑える

「片側だけ痛む」というと、不安で“重大な病気なのではないか”と考えてしまう方もいます。実際には、多くのケースでは上記のような比較的日常的な原因が関係しています。ただし、次のような“赤旗(レッドフラグ)”症状があれば、早めに専門機関を検討する必要があると言われています:

- 首の痛みに加えて、腕・手にしびれ・麻痺がある

- 激しい痛み・発熱・悪寒を伴う

- 頭痛・めまい・吐き気なども併発している

- 症状が数週間以上改善しない

こうした場合には、構造的な異常や炎症性変化の可能性も含めて、専門家による検査を検討すべきと言われています。とはいえ、最初から過度に心配する必要はなく、まずは “なぜ右側だけ痛むか” の全体像を知ることが安心につながります。

このように、右側だけ首が痛むという状態には複数の原因(筋肉・姿勢・神経/構造)が考えられ、重なり合って起こることも少なくありません。次の章では、もう少し踏み込んで“原因ごとの特徴・見分け方”を一緒に見ていきましょう。

#首の痛み #右側痛 #片側首痛 #筋肉と神経 #痛みの原因

2.主な原因を詳しく解説:筋肉・神経・構造の視点から

筋肉のこり・疲労・筋膜の緊張

「最近、肩まわりがガチガチで…」という方、案外これが首右側痛の引き金になっていることがあります。片側に負荷が偏る習慣(例えば右手ばかり使う・荷物を右肩でかけるなど)があると、右側の首筋や肩甲骨近くの筋肉が過緊張状態になりやすいと言われています。

筋膜の癒着(筋肉を覆う膜の滑りが悪くなる状態)も、コリ感を引き起こして痛みに変わるケースがあるので注意が必要です。

姿勢・骨格のゆがみ(ストレートネック・前傾姿勢など)

スマホの操作や長時間のデスクワークで前傾姿勢になっていませんか?そのせいで首の湾曲が失われ「ストレートネック」になり、左右の首に不均等な力がかかることがあります。

さらに、骨盤のゆがみや背骨の傾きがあると、体全体のバランスが崩れて首にかかる負担が左右で違ってきて、「右側だけ痛い」状態につながってしまうこともあります。

頚椎症・椎間板ヘルニア・神経根症

構造的な理由としては、頚椎(首の骨)の変性や椎間板の突出、また神経根の圧迫が挙げられます。これらが右側で起こると、右側の首筋や肩、腕に痛みやしびれを感じることがあると言われています。たとえば、神経根症は手や腕への放散痛を伴うことがあるため、首痛だけでなく関連症状を確認することが重要です。

むちうち・外傷の影響

事故や転倒などで首に強い衝撃が加わったことがある人は、むちうちの後遺症で片側に痛みが残ることがあります。筋肉・靱帯・関節・神経が衝撃を受けた結果、正常な動きが阻害され、右側だけ痛みを感じるケースが報告されています。

重大疾患との関連性(頸動脈・腫瘍・感染症など)

非常に稀ではありますが、頸動脈の異常(例:動脈解離)、首まわりの腫瘍、感染症(骨髄炎など)が痛みの原因になることもあります。これらは通常、発熱・進行性の痛み・神経症状を伴うことが多いため、近年なかなか改善しない・他の症状も併発している場合は、専門医での検査を検討すべきだと言われています。

#筋肉の緊張 #姿勢のゆがみ #頸椎異常 #むちうち影響 #重大疾患注意

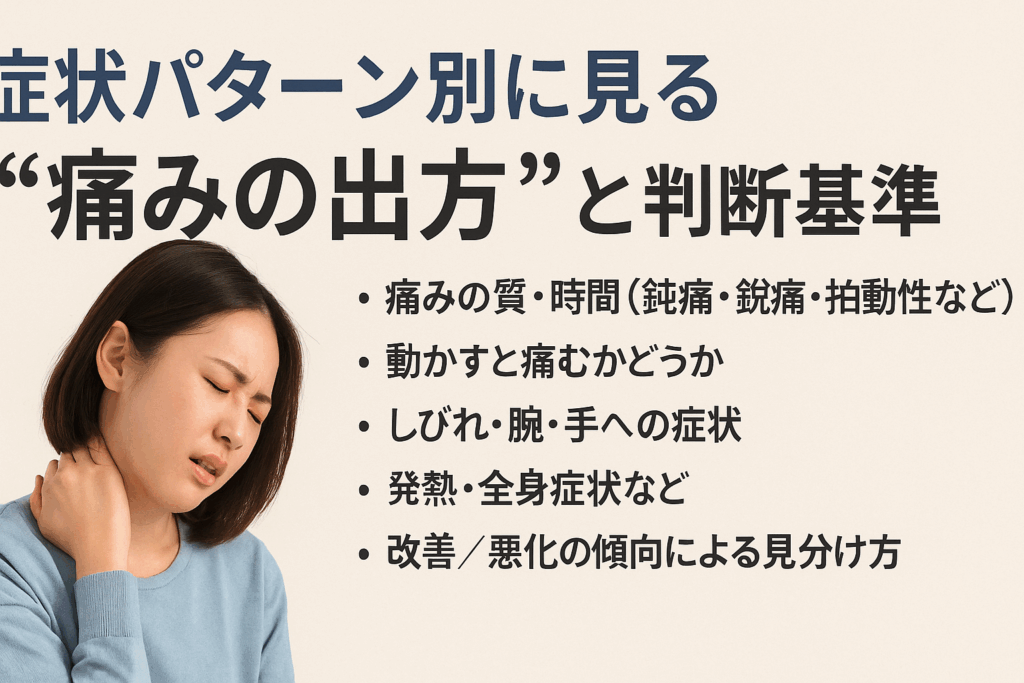

3.症状パターン別に見る “痛みの出方” と判断基準

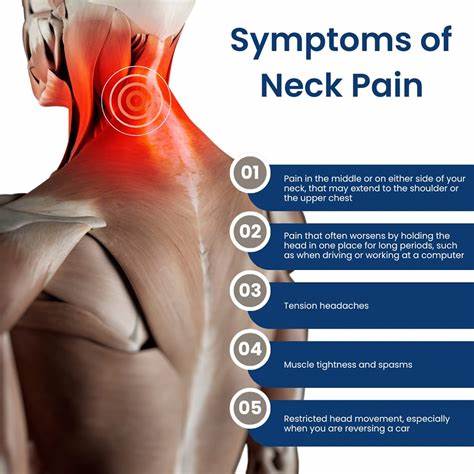

痛みの質・時間(鈍痛・鋭痛・拍動性など)

「ズキズキする」「ズーンと重い」など、首の右側の痛み方には個人差があります。一般的に、筋肉のこりや疲労が関係している場合は鈍痛として現れることが多いと言われています。一方で、ピリッと鋭い痛みが動作の瞬間に出るときは、神経や関節周囲の組織に刺激がある可能性が指摘されています。拍動性の痛み(ドクドクする)は血流や炎症反応に関係しているケースもあるそうです。

痛みの出るタイミング(朝起きたとき/夜間/作業中など)も、原因を見極めるヒントになると言われています。

動かすと痛むかどうか

「首を回した時だけ痛い」「静かにしていれば平気」──そんな場合は、筋肉や関節の動きそのものが関係している可能性があります。逆に、安静にしていても痛みが続く・姿勢に関係なくズキズキするような場合は、炎症や神経の圧迫など、より深部の要因も考えられると言われています。

しびれ・腕・手への症状

痛みが首だけでなく、腕・肩・手のしびれを伴う場合は、神経への影響が疑われます。特に右側の神経根が圧迫されると、右腕や手に電気が走るような痛みを感じることがあるそうです。ただし、しびれが強い・感覚が鈍いなどの場合は、早めに専門機関での検査を考慮すべきと言われています。

発熱・全身症状など

もし首の右側の痛みと同時に発熱・倦怠感・リンパの腫れなどの全身症状がある場合、感染や炎症性の疾患が関係している可能性があります。たとえば、扁桃炎やリンパ節炎などでも、片側の首に強い痛みを伴うケースが報告されています。これらは自己判断では区別がつきにくいため、体調変化が続く場合は早めの来院がすすめられています。

改善/悪化の傾向による見分け方

「寝たら少し楽になった」「日に日に痛みが広がる」──その違いも大切なサインです。筋肉疲労や姿勢由来の痛みは、休息やストレッチで徐々に軽くなることが多い一方、神経・炎症・感染性の要素がある場合は、時間とともに悪化したり範囲が広がる傾向があると言われています。経過を記録しておくと、来院時の参考にもなります。

#首の右側の痛み #痛みの種類 #神経症状 #しびれ注意 #痛みの見極め

4.まずできる対処法:セルフケア・生活習慣の改善

ストレッチ・筋膜リリース・首周りの柔軟運動

「朝起きたら右の首が痛い…」そんな時、いきなり大きく動かすのはNGです。まずはゆっくりと呼吸に合わせたストレッチがすすめられています。肩をすくめて下ろす、首を左右に軽く倒すだけでも、血流が促されてこわばりが和らぐことがあるそうです。

筋膜リリースは、手のひらやテニスボールを使って痛みの周辺をやさしく押し当て、筋膜の動きを助けるように行うと良いとされています。

温める vs 冷やすの使い分け

痛みのタイプによって、「温める」「冷やす」は使い分けが必要です。筋肉のこりや血流の滞りが原因と考えられる場合は温めるほうがよいと言われています。一方で、急な痛み・炎症・腫れがある場合は冷やすことで落ち着くことがあるそうです。どちらも“やりすぎない”のがポイントです。

マッサージ・頸部牽引アクセル的ケア(注意点を明示)

「誰かに強く揉んでもらったら楽になるかも…」と思うかもしれませんが、強いマッサージは逆効果になることもあるとされています。特に頸椎まわりは神経や血管が多く、無理な刺激を与えると痛みが増す可能性があります。軽くさする程度、または専門家の施術であれば安全に行えるとされています。頸部牽引器具などを使う場合は、説明書を確認し、違和感があれば中止しましょう。

寝具・枕の調整ポイント

首の右側が痛む人の中には、「枕が合っていなかった」というケースも少なくありません。高すぎず低すぎない高さ、そして後頭部から肩にかけて自然なカーブを支える形が理想とされています。最近は首のラインに合わせた枕や調整シートもあるので、自分に合う形を探すのも一つの方法です。

姿勢改善(PC/スマホ・デスク環境)

デスクワークで前かがみ姿勢を続けていると、右側の筋肉にだけ負担が集中することがあります。モニターを目線の高さに合わせ、スマホを顔の前で持つようにするなど、**“前のめりにならない姿勢”**を意識するだけでも首の負担を減らせると言われています。

休憩・動作変化を取り入れるコツ

同じ姿勢を続ける時間が長いほど、筋肉は固まりやすくなります。1時間ごとに立ち上がって伸びをする、肩を回すなど、小さな動作の積み重ねが痛みの予防につながるとされています。

「気づいたら前かがみだった」を防ぐために、アラームやアプリで“姿勢リマインダー”を設定しておくのもおすすめです。

#首の痛み対処法 #セルフケア #姿勢改善 #ストレッチ習慣 #枕調整

5.受診の目安・医療機関での処置・予防法

このような症状があればすぐ来院を(しびれ・麻痺・発熱・激痛など)

「少し様子を見れば治るかな…」と思っているうちに、痛みが悪化してしまうケースもあります。次のような症状がある場合は、早めに専門機関への来院がすすめられています。

- 首の痛みに加えて腕や手のしびれ・力の入りづらさがある

- 発熱や強い倦怠感を伴う

- 夜間に痛みが増す・眠れないほどの痛みが続く

- 痛みが1〜2週間以上改善しない

これらのサインは、神経・筋肉・感染・構造的な異常など、複合的な要因が関係している可能性があると言われています。

整形外科・脳神経外科・リハビリ科など受診先の選び方

首の右側の痛みといっても、原因によって相談すべき科が異なります。

- 整形外科:筋肉・関節・骨格など運動器系のトラブル

- 脳神経外科:神経根や脊髄、頭痛・めまいを伴う場合

- リハビリ科・整骨院:動作改善や筋肉の緊張緩和を目的とした施術

初めてのケースでは、まず整形外科で触診や画像検査を受ける流れが一般的と言われています。

触診・画像検査・神経検査などの方法

医療機関ではまず問診や触診を行い、必要に応じてレントゲンやMRI、**超音波検査(エコー)**が実施されることがあります。これにより骨や筋肉、神経の状態を確認し、原因を特定していく流れが一般的です。しびれや麻痺がある場合は、神経伝導検査などを併用して判断されるケースもあります。

医療的検査・リハビリ・施術の流れ

検査結果に応じて、痛み止めや筋肉の緊張を和らげる薬の処方、ブロック注射、物理療法(温熱・電気刺激)、理学療法士によるリハビリなどが行われることがあるそうです。手術が必要になるケースは少数で、まずは保存的なアプローチが選ばれると言われています。

再発予防策・日常メンテナンスのコツ

「痛みが改善したからもう大丈夫」と思いがちですが、再発防止のためには姿勢や生活習慣の見直しが欠かせません。

- 首・肩・背中をゆるめる軽いストレッチを1日数回

- スマホの高さを目線まで上げる

- 長時間の同一姿勢を避ける

- 枕や椅子の高さを調整する

日々の小さな工夫が、痛みの再発を防ぐ第一歩になると言われています。

#首の右側の痛み #来院の目安 #整形外科とリハビリ #画像検査 #再発予防