こめかみが痛い 右 の原因は?片頭痛・緊張型頭痛・側頭動脈炎などの可能性、および自宅でできる対処法と医療機関を受診すべきサインをまとめて解説します。

1.右のこめかみが痛むとは? — 症状と現れ方

ズキズキ・締めつけ感、その痛みの正体とは?

「右のこめかみがズキズキする」「押すと違和感がある」「目の奥まで痛みが広がる」——そんな経験はありませんか?

こめかみ(側頭部)は、咀嚼筋・血管・神経が密集するデリケートな部位だと言われています。そのため、ちょっとしたストレスや姿勢のくずれ、血流の変化などでも痛みを感じやすいそうです。

特に右側だけ痛む場合、左右差のある筋肉の使い方や、片噛みのクセ、寝る姿勢なども関係すると言われています。「右ばかりで噛んでいる」「スマホを右手で長時間操作している」など、思い当たることはありませんか?

また、痛み方にも特徴があります。

拍動に合わせてズキズキと脈打つように痛む場合は、片頭痛の可能性があるとされています。一方で、頭全体が締めつけられるような重い痛みなら、緊張型頭痛の傾向があるかもしれません。さらに、刺すような一瞬の激痛を感じるときは、三叉神経痛などの神経性の痛みが背景にある場合もあるそうです。

併発しやすい症状としては、吐き気・めまい・光や音への過敏反応が挙げられます。特に片頭痛では、強い光やにおいが刺激となって痛みが悪化することもあるそうです。目の奥や耳の後ろまで広がるような痛みを伴うときは、頭部だけでなく、首や肩の筋肉の緊張が関連していることもあると言われています。

このように「右のこめかみが痛い」と一言で言っても、原因や痛み方には個人差があります。「自分の痛みはどれに近いのか?」を見極めることが、次のステップにつながる第一歩です。

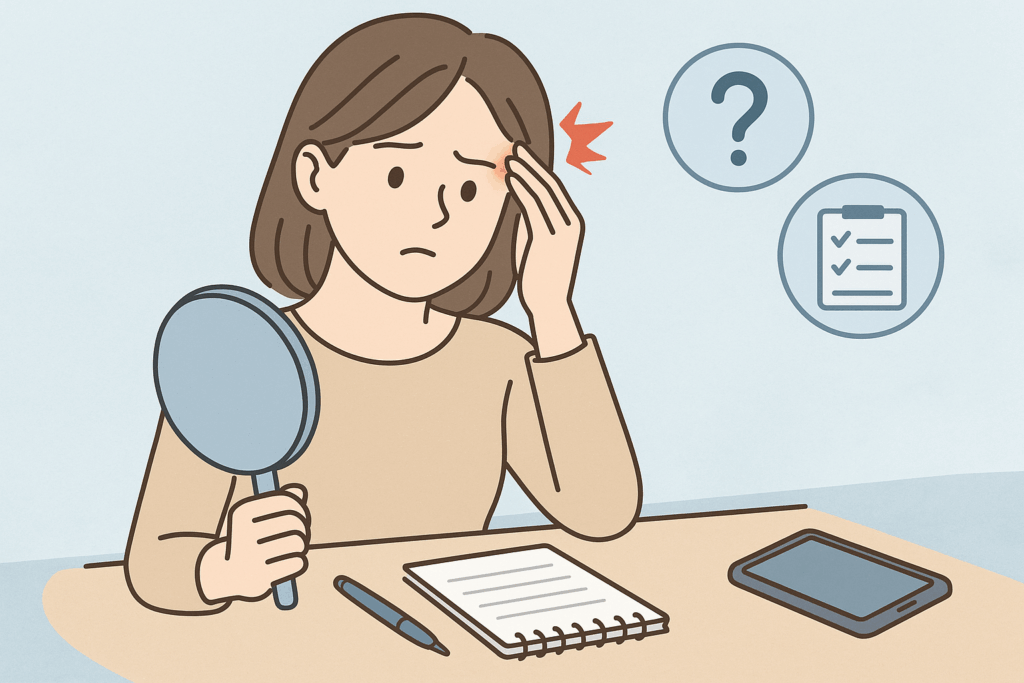

鏡を見ながら、痛みの位置・タイミング・併発する症状をメモしておくと、後の検査時に役立つことが多いと言われています。

#右のこめかみの痛み

#片頭痛と緊張型頭痛の違い

#ズキズキする頭痛の特徴

#片噛みと姿勢の関係

#頭痛セルフチェック

2.考えられる主な原因 6〜8 種類

「右のこめかみが痛い」症状には、単なるストレスや疲れだけでなく、さまざまな原因が隠れていると言われています。ここでは、代表的な原因を「一次性頭痛」「血管/炎症性疾患」「神経性疾患」「その他」の4分類に分けて、計6〜8種類を紹介します。原因ごとの“起こりやすさ”や“見分けポイント”も合わせて押さえておきましょう。

一次性頭痛 — 片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛

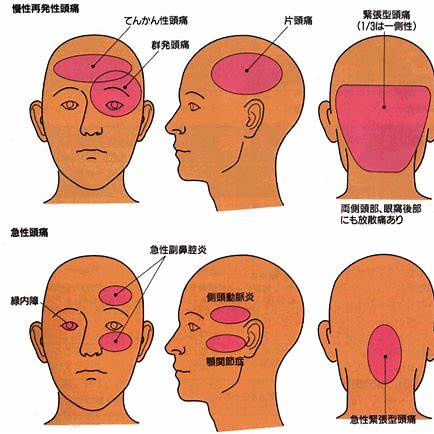

- 片頭痛

ズキズキと脈拍に合わせて痛む、片側性の痛みが出ることが多いとされています。光や音に敏感になったり、吐き気を伴う例もあると言われています。 - 緊張型頭痛

頭全体を締めつけられるような重苦しい痛みが特徴。長時間のパソコン作業や首・肩のコリから誘発されやすいとも言われています。 - 群発頭痛

片側の目の周囲やこめかみに強い痛みが集中的に出ることがあり、発作的に現れる傾向があります。痛みが非常に強いことが多く、毎日のように短期間連続することもあるそうです。

一次性頭痛は比較的起こりやすく、生活状況や体調との関連が強いことが多いと言われています。

血管性・炎症性疾患 — 側頭動脈炎・巨細胞性動脈炎

この分類は、「頭痛が血管あるいは炎症によるもの」の可能性を示します。

たとえば、**側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎)**は、こめかみ近くを走る浅側頭動脈に慢性的な炎症が起こる病気で、片側性の拍動性痛が出ることが典型とされています(引用元:日本頭痛学会:2次性頭痛の記載)。

また、ズキズキした痛みに加えて、全身の倦怠感、発熱、体重減少、顎(あご)が疲れやすい・痛むといった症状を伴う例も報告されています(引用元:MSDマニュアル他)。

こうした症状が併発する場合は、より慎重な検査が必要とされることが多いと言われています。

神経性疾患 — 三叉神経痛など

顔面や顎・こめかみ付近を支配する神経が過剰刺激や圧迫を受けることで、突発的な激痛を起こすのが三叉神経痛です。歯磨き・洗顔・顔に風が当たるなど、わずかな刺激で“ビリッ”とした痛みが走る例があります。

この痛みは短時間で終わることが多く、痛みがない時間帯はほぼ無症状という特徴もあります。

ただし、三叉神経痛がこめかみに強くまで波及することは比較的稀ですが、鑑別対象として見ておきたい疾患です。

その他の要因 — 顎関節症・歯痛・頚性頭痛・脳疾患

- 顎関節症

噛み合わせのズレや食いしばりがある人では、顎周辺筋肉の緊張からこめかみに痛みが波及することがあります。 - 歯痛(歯根・歯周の炎症)

歯の異常が上顎や隣接する筋肉を通じてこめかみに響くように痛むことがあります。 - 頚性頭痛

首の骨や筋肉のトラブル(頚椎のズレ、神経圧迫、筋緊張など)が、こめかみ付近の痛みに変化して現れることがあります。 - 脳疾患(くも膜下出血・脳腫瘍など)

こめかみ痛に加え、急激な発症、意識障害、手足の麻痺などを伴う場合は重篤疾患の可能性を考慮すべきだと言われています。

――――――――――

比較表(例)

| 原因分類 | 症状の傾向 | 見分けポイント |

|---|---|---|

| 片頭痛 | 拍動性/片側性 | 光・音に敏感、吐き気 |

| 緊張型頭痛 | 締めつけ感/鈍痛 | 首肩のコリ、姿勢悪化 |

| 群発頭痛 | 激痛・集中性 | 目の充血・涙・鼻水を伴うことが多い |

| 側頭動脈炎 | 拍動性・持続性 | 高齢者、発熱・倦怠感を伴う |

| 三叉神経痛 | 瞬間的ビリッ | 刺激で誘発、痛みの発作時間が短い |

| 顎関節症/歯痛 | 噛むと痛む | 噛む動作・歯痛の既往に一致 |

| 頚性頭痛 | 首動作で悪化 | 首を動かすと誘発・首肩こり併発 |

| 脳疾患 | 突発性・重篤 | 意識障害・麻痺など他症状併発 |

このように、「右のこめかみが痛む」という症状一つでも、背後には複数の種類の原因が潜んでいる可能性があります。ただの疲れと思い込まず、自分の痛みの特徴や併発症状をチェックすることが大切です。

――――――――――

#右こめかみ痛みの原因

#片頭痛と緊張型頭痛の違い

#側頭動脈炎リスク

#三叉神経痛の特徴

#顎関節症と頭痛

3.自分でチェックできる見分けポイント

痛み方やタイミングから、原因のヒントを探る

「右のこめかみがズキズキするけど、これって大丈夫なのかな?」——そんな不安を感じたことはありませんか?

痛みの種類や出るタイミングを整理することで、ある程度の“見当”をつけることができると言われています。ここでは、日常で確認しやすいチェックポイントを紹介します。

● 痛みの性状を観察する

まず注目したいのは“痛み方”です。

たとえば、拍動に合わせてズキズキするような痛みなら片頭痛の傾向があるとされています。反対に、締めつけるような重だるさは緊張型頭痛の特徴に近いと言われています。

一方で、「ピキッ」と電気が走るような一瞬の鋭い痛みは三叉神経痛など神経系の影響も考えられるそうです。

● 持続時間と頻度も重要なサイン

痛みがどのくらい続くか、どのくらいの頻度で起こるかを記録してみましょう。

数分〜数時間で治まるものもあれば、1〜2日続くケースもあります。片頭痛は半日以上続くことが多く、群発頭痛では毎日決まった時間帯に起こることがあると言われています。

繰り返し起こる場合や、以前より痛み方が変わってきた場合は、早めに専門機関での検査がすすめられています。

● 誘因(きっかけ)を思い出す

ストレスや睡眠不足、天気の変化なども、頭痛の引き金になりやすいそうです。

特に女性では、ホルモンバランスの変化(月経・排卵期など)と片頭痛の発作が重なることが多いとも言われています。

また、強い光・匂い・音などに敏感に反応して痛みが出る場合は、感覚刺激型の頭痛を疑うヒントになるかもしれません。

● 併発症状と危険サインを見逃さない

吐き気・めまい・しびれ・視覚異常(チカチカ・視野欠け)などが伴うときは要注意です。

さらに、意識がもうろうとする・手足が動かしづらい・高熱を伴うなどの症状がある場合は、脳や血管の病気が関係している可能性もあるとされています。

「いつもと違う痛み方」「今までにない強さ」を感じた場合は、無理せず早めに医療機関で相談することがすすめられています。

● 日常でできるセルフチェックのコツ

痛みが出たタイミング・状況・睡眠時間・食事内容をメモしておくと、検査時に役立つと言われています。

スマホのメモ機能や頭痛記録アプリを使うのもおすすめです。

「右だけ痛い」「朝だけ強い」「天気が悪い日に出やすい」など、パターンを可視化することで、原因の手がかりが見えてくることもあります。

#右のこめかみの痛みセルフチェック

#頭痛の見分け方

#片頭痛と緊張型頭痛の違い

#危険な頭痛サイン

#頭痛日記のすすめ

4.すぐにできる対処法とセルフケア

まず落ち着いて、“タイプ別” に対処しよう

「右のこめかみがズキズキする…」「頭全体が重い感じがする」——そんなとき、まず大切なのはあわてず原因を見極めることだと言われています。

痛み方によって、対処の方法がまったく異なることがあるためです。

● 冷やす?温める?痛みのタイプで使い分け

拍動性でズキズキするような痛み(片頭痛タイプ)の場合は、冷やすことで血管の拡張を抑え、痛みを和らげる方法がすすめられています。冷たいタオルや保冷剤をタオル越しに当てて、数分ずつ休みながら試してみましょう。

一方で、締めつけ感や重さが中心の緊張型頭痛では、温めることで首や肩の血流を促すのが効果的と言われています。

ただし、強く押したり、長時間同じ場所を温めすぎると逆に痛みが強まることもあるため注意が必要です。

● 姿勢を整え、ストレッチで血流をサポート

デスクワーク中やスマホを長時間見続けていると、首・肩まわりの筋肉が固まりやすくなります。

1時間に一度は椅子から立ち上がって、肩をゆっくり回す・首を左右に倒すなどの軽いストレッチを行いましょう。

また、背もたれに浅く腰かける「猫背姿勢」は、こめかみ痛の誘因になりやすいとも言われています。背筋を伸ばし、頭が前に出ないよう意識するだけでも負担を減らせるそうです。

● 生活習慣の見直しも“頭痛ケア”の基本

痛みを繰り返す人は、睡眠の質・食事・水分・ストレス管理を見直すことも大切です。

特に、睡眠不足や脱水状態は片頭痛を悪化させる一因になると言われています。

1日1.5〜2リットルを目安にこまめに水をとり、カフェインの摂りすぎにも注意しましょう。

寝る前のスマホ利用を控え、入浴や深呼吸などで副交感神経を整えるのもおすすめです。

● 薬の使い方と注意点

「とりあえず市販の鎮痛薬で抑える」という方も多いですが、痛みが頻発する場合は自己判断を続けないことが大切だと言われています。

市販薬の種類(アセトアミノフェン系・NSAIDs系など)によって効果や注意点が異なるため、薬剤師に相談しながら使用するのが安心です。

また、長期的に飲み続けると“薬剤使用過多頭痛”につながることもあるため、痛みの回数が増える場合は早めに専門機関での検査をすすめられています。

● やってはいけないNG行為

・強く揉む、押す

・同じ姿勢で長時間作業を続ける

・痛みを我慢して徹夜や運動をする

これらは一時的に楽になったように感じても、かえって悪化することがあるそうです。

「休む勇気」も立派なセルフケアのひとつです。

#右こめかみ痛み対処法

#冷やす温めるの使い分け

#頭痛セルフケア

#生活習慣と頭痛予防

#鎮痛薬の正しい使い方

5.受診すべきタイミングと適切な診療科

その痛み、我慢せず専門家に相談を

「いつもと違う痛み方がする」「右のこめかみの痛みが何日も続く」——そんなとき、自己判断で様子を見るのは少し注意が必要だと言われています。

特に、痛みが強い・長引く・吐き気やしびれを伴う場合は、早めに医療機関へ来院することがすすめられています。

● 来院を検討すべき主なサイン

- 痛みが数日〜1週間以上続く

- 手足のしびれ・視覚の異常(チカチカ、ぼやけ)を伴う

- 発熱・倦怠感・顎や耳周囲の痛みを伴う

- 痛みが「右側だけ」に偏り、夜間や朝方に悪化する

- 鎮痛薬を使っても効果が薄い

こうしたサインは、片頭痛・群発頭痛・側頭動脈炎などの可能性があると指摘されています。中には、脳疾患や血管炎が背景にあるケースもあると言われており、早期の検査が安心につながります。

● どの診療科に行けばいい?

「どこで診てもらえばいいの?」と迷う方も多いでしょう。

頭痛が続く場合の主な相談先としては以下が挙げられます。

| 症状の特徴 | 来院を検討すべき診療科 |

|---|---|

| 拍動性の痛み・吐き気を伴う | 脳神経内科・頭痛外来 |

| 顎・耳の動きで痛みが出る | 歯科・口腔外科 |

| 耳鳴り・耳の奥の痛み | 耳鼻咽喉科 |

| 首や肩のコリを伴う | 整形外科・リハビリ科 |

脳神経内科や頭痛外来では、CT・MRI・血液検査などを通して脳や血管の状態を調べることが多いそうです。

● 来院時に聞かれやすい質問

実際の診察では、医師が以下のような点を確認することが多いと言われています。

- 痛みが始まった時期と経過

- 痛みの種類(ズキズキ・締めつける・刺すような痛みなど)

- 睡眠・食事・ストレス状況

- 家族や本人の頭痛・高血圧・糖尿病などの既往

あらかじめ頭痛日記や症状メモをつけておくと、触診や検査がスムーズになる場合があります。

● 検査後の一般的なアプローチ

検査結果によっては、**薬物検査(鎮痛薬・血管拡張抑制薬など)**や、生活指導・ストレスケアが行われることが多いようです。

また、慢性的な頭痛には、鍼灸や理学療法など補助的な施術を取り入れることもあると言われています。

大切なのは、痛みを我慢せず早めに専門家と一緒に原因を探ることです。

#右こめかみの痛みで来院すべき時

#頭痛外来の検査内容

#脳神経内科でのチェック項目

#CTとMRIの違い

#頭痛の相談先まとめ