「肩こり解消のための実践ガイド。原因の見極め方から自宅でできるストレッチ・ツボ・日常ケア法、改善までのステップをわかりやすく解説します。」

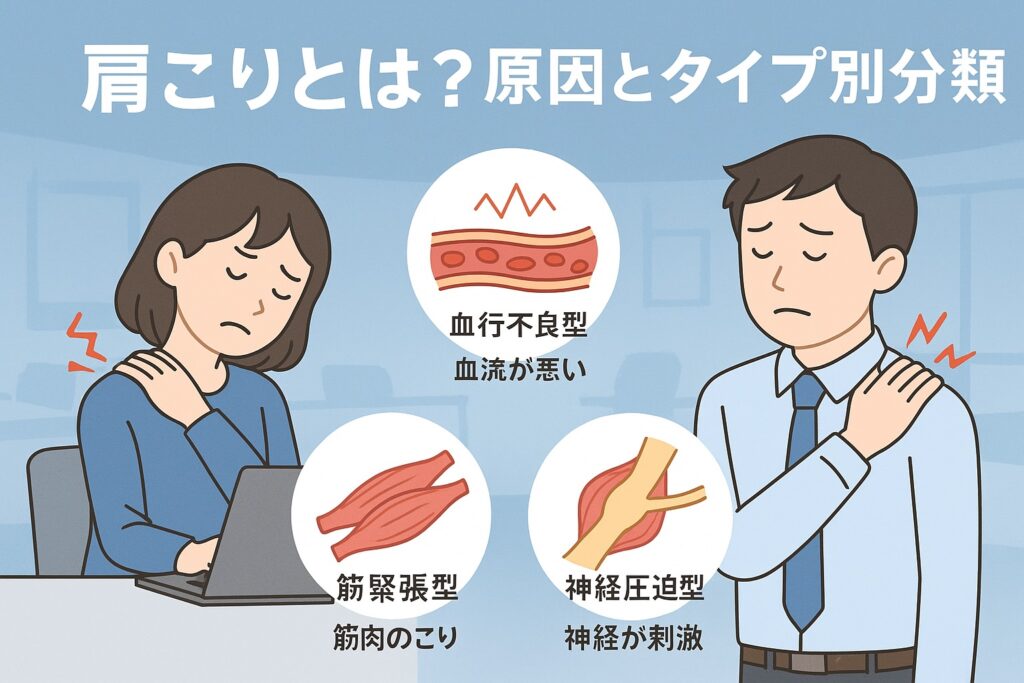

1. 肩こりとは?原因とタイプ別分類

肩こりの仕組みと代表的なタイプを知ろう

「肩が重い」「首から背中までずっと張っている気がする」――そんな不快感を感じたことはありませんか?

肩こりは、首や肩まわりの筋肉がこわばり、血流が悪くなることで起きると言われています(引用元:https://www.kumanomi-seikotu.com)。長時間のデスクワークやスマホ操作、姿勢の乱れなどが積み重なると、筋肉が休む時間を失い、疲労が蓄積してしまうそうです。

一般的に、肩こりは大きく3つのタイプに分けられるとされています。

1つ目は**「血行不良型」。冷えや長時間同じ姿勢でいることが原因で、筋肉が十分に酸素を受け取れずにこわばってしまうタイプです。肩を温めたり、軽く動かしたりするとラクになる傾向があると言われています。

2つ目は「筋緊張型」。ストレスや姿勢の崩れ、無意識の力みが影響して、首から背中の筋肉が常に張った状態になるタイプです。肩甲骨の動きが悪くなり、肩を回すとゴリゴリ音がすることもあります。

3つ目は「神経圧迫型」**。猫背や巻き肩などで神経や血管が圧迫され、しびれや痛みを伴うことがあると言われています。無理な姿勢を続けると、慢性的に悪化することもあるため注意が必要です(引用元:https://www.inoruto.or.jp/)。

また、肩こりが悪化する要因としては、姿勢の乱れや目の酷使、ストレスがよく挙げられます。

特にパソコン作業やスマホ操作では、頭が前に出てしまう「ストレートネック」姿勢になりやすく、首への負担が増すことが知られています。さらに、冷房による冷え、運動不足、睡眠の質の低下など、生活習慣も深く関係しているそうです。

もし「最近、肩がガチガチでつらい」と感じたら、まずは原因を知ることが第一歩です。自分のタイプを把握しておくと、今後の対策やセルフケアを選ぶときにも役立ちます。

#肩こり解消 #肩こり原因 #血行不良 #姿勢改善 #ストレスケア

2.肩こり解消ストレッチ&体操(自宅でできる方法)

1〜2分でできる簡単ストレッチとデスクワーク中のリフレッシュ法

「肩が重いな」と感じたとき、すぐにできるストレッチを知っておくと便利ですよね。肩こりは、筋肉の緊張や血行不良が続くことで起こると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com)。短時間でも体を動かすことで、筋肉のこわばりが和らぎ、リラックスにつながるそうです。ここでは、自宅やオフィスで無理なく行える方法を紹介します。

まずおすすめなのが、首・肩まわりのストレッチ。

① 背筋を伸ばして座り、片方の手で反対側の頭を軽く押さえます。

② そのまま首を横に傾け、肩の筋が伸びる感覚を10秒ほどキープ。

③ 反対側も同様に行います。

呼吸を止めずにゆっくり伸ばすのがポイントです。慣れてきたら、肩をすくめてストンと下ろす「力の抜きストレッチ」も組み合わせると効果的だと言われています。

次に、最近話題の肩甲骨はがし運動。

両腕を大きく後ろ回しに5回ほど回すだけでも、固まりやすい肩甲骨周辺が動きやすくなります。肩甲骨を意識して「背中で円を描く」ように動かすのがコツです。壁に手をついて腕を前後に動かす“壁ストレッチ”もおすすめ。仕事中でも1分程度でできるので、デスクワークの合間に取り入れると良いでしょう(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/stretch-shoulder/)。

また、デスクに座ったままできる休憩エクササイズも便利です。

両手を頭の後ろで組み、肘を開いたまま背伸びする動作は、胸を広げて呼吸を深くする効果があると言われています。肩甲骨を寄せる意識で行うと、背中の血流も促されるそうです。長時間のPC作業では1時間に1回、1〜2分でも体を動かす時間を取るだけで、肩の重だるさが軽減すると報告されています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp)。

無理のない範囲で続けることが、肩こり改善の第一歩です。「続けるのが難しい」と感じたら、朝の支度前や入浴後など、自分に合ったタイミングを決めておくのも一つのコツです。ストレッチを習慣にすることで、日常の肩こりが少しずつラクになると言われています。

#肩こり解消 #ストレッチ #肩甲骨はがし #デスクワーク疲れ #姿勢リセット

3.ツボ刺激・セルフケア法・器具活用

ツボ押しと温熱ケアでじんわり肩こりをほぐす方法

「マッサージに行く時間がない」「自分でできる方法を知りたい」――そんな時に役立つのが、ツボ刺激や温熱ケアです。肩こりは、筋肉の緊張や血行不良が重なって起こると言われています。ツボを押したり、体を温めたりすることで、滞っていた血流が促され、筋肉のこわばりが和らぐとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com)。

まず覚えておきたいのが、肩こりに効果があるとされる代表的なツボです。

- 天柱(てんちゅう):首の後ろ、髪の生え際の少し内側にあるくぼみ。両手の親指で軽く押すと首の張りがやわらぐと言われています。

- 肩中兪(けんちゅうゆ):肩甲骨の内側あたり。軽く押すと肩全体のこりがゆるみやすくなるそうです。

- 合谷(ごうこく):親指と人差し指の骨が交わる部分。肩だけでなく首・目の疲れにも良い刺激になるとされています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp)。

押すときは、「痛気持ちいい」くらいの強さで5〜10秒ほど押して離すを3回ほど繰り返すのがポイントです。強く押しすぎると筋肉を傷めることがあるため、リラックスした状態で行うようにしましょう。

次におすすめなのが温熱療法です。

蒸しタオルやホットパックを首や肩にあてることで、血流を促し、こりをやわらげる効果があると言われています。電子レンジで温めたタオルをタオル地で包むと、簡単に即席の温熱パックができます。お風呂にゆっくり浸かることも同様に効果的で、ぬるめのお湯(38〜40℃)で15分ほど入浴すると、全身の循環が整いやすいとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/shoulder-hotpack/)。

また、最近ではフォームローラーやマッサージガンなどのセルフケア器具も人気です。特にフォームローラーは、背中や肩甲骨周辺をほぐすのに便利で、寝ながらでも使用できます。ただし、骨に直接当てたり、強く押しすぎると筋肉を痛める可能性があるため、使用時間は短く(1〜2分程度)を目安にしましょう。

忙しい日でも「ツボ押し→温め→軽く動かす」の3ステップを意識すると、肩まわりの張りが軽くなったと感じる方が多いそうです。無理のない範囲で続けてみることが大切ですね。

#肩こり解消 #ツボ押し #温熱療法 #フォームローラー #マッサージケア

4.生活習慣・姿勢改善・予防策

日常の姿勢と習慣を見直して、肩こりを根本から予防

「マッサージしてもすぐ戻ってしまう」「慢性的な肩こりをなんとかしたい」――そんな声をよく耳にします。実は、肩こりを改善していくうえで大切なのは、日々の姿勢や生活習慣を整えることだと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com)。一時的にほぐすだけではなく、再発を防ぐ意識がポイントです。

まず見直したいのが座り姿勢。

パソコン作業中は、背もたれに深く腰を当て、耳・肩・骨盤が一直線になるよう意識します。モニターの高さは目線とほぼ水平が理想的で、ノートパソコンを使う場合はスタンドを活用すると良いと言われています。椅子の高さも重要で、膝が90度になる程度が目安です。

次に、現代人の多くが抱えるスマホ首(ストレートネック)。

スマホを長時間下向きで操作すると、首に大きな負担がかかります。胸の高さまでスマホを持ち上げ、顎を引くように意識するだけでも首への圧力が軽減するとされています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp)。短時間でも、こまめに顔を上げて首を回す習慣をつけましょう。

睡眠時の枕と寝具選びも肩こり対策の一部です。

枕が高すぎたり低すぎたりすると、首のカーブが不自然になり、筋肉が休まらないことがあるそうです。首の自然なS字ラインを保てる高さが理想で、横向き寝の場合は肩幅に合った厚みを選ぶと良いと言われています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/sleep-pillow/)。

さらに、肩甲骨まわりの筋肉を鍛える運動習慣も欠かせません。

例えば、背筋を伸ばして両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せる動作を1日10回程度行うだけでも、姿勢が整いやすくなると言われています。軽いダンベル運動や、ラバーバンドを使ったトレーニングもおすすめです。

無理なく続けられる範囲で、姿勢改善と運動を少しずつ取り入れることが、肩こりの再発を防ぐ近道です。「今日は姿勢を意識してみよう」くらいの気持ちで始めてみると、習慣化しやすいですよ。

#肩こり予防 #姿勢改善 #スマホ首 #枕選び #肩甲骨トレーニング

5.専門的アプローチ・医療・整体・受診の判断基準

自力で改善しづらい肩こりのときに考えたい専門ケア

「ストレッチや温めても良くならない」「首から腕にかけてしびれがある」――そんな場合は、専門機関で相談してみることがすすめられています。肩こりの原因は筋肉のこりだけでなく、姿勢の歪みや神経の圧迫などが関係しているケースもあるそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com)。ここでは、代表的な専門アプローチの違いや受診の目安を整理してみましょう。

まず、整体・整骨院・鍼灸院・整形外科にはそれぞれ得意分野があります。

- 整体・整骨院では、骨格のバランス調整や筋肉の緊張を和らげる施術が中心です。姿勢や動作のクセを見ながら、原因を探るアプローチが行われることが多いと言われています。

- 鍼灸院では、ツボ(経穴)への鍼やお灸によって血流や自律神経のバランスを整えることを目的としています。痛みや冷え、ストレスが関係する肩こりに向くとされています(引用元:https://www.healthcare.omron.co.jp)。

- 整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査によって筋肉・骨・神経の状態を詳しく調べられるそうです。明確なしびれ、強い痛み、腕の力が入りづらい場合などは、医師の判断を受けておくと安心です(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/neck-shoulder/)。

受診の目安としては、次のようなサインがある場合に検討すると良いと言われています。

- 2週間以上、肩こりや首の重さが続く

- 片側だけしびれや痛みが出る

- 頭痛や吐き気、めまいを伴う

- 腕を上げると激痛が走る、動かしづらい

これらは、筋肉疲労を超えて神経や関節が関係している可能性もあるため、専門家に相談するのが安全です。

施術の内容は施設によって異なりますが、一般的には骨格矯正・ストレッチ・鍼・電気刺激療法などが行われることが多いです。最近では、姿勢分析機やAI姿勢スキャナーを使って個人の動き方を可視化し、改善プランを立てる院も増えています。

実際に来院した方の体験談では、「姿勢の癖を指摘されてから普段の意識が変わった」「首の動きが楽になった」など、日常の変化を感じる声もあるそうです。

肩こりは“我慢して耐えるもの”ではなく、“原因を探って整えていくもの”と考えると、改善への道筋が見えてくるかもしれません。

#肩こり改善 #整体 #整形外科 #鍼灸 #受診目安