尾てい骨 痛いと感じたら、まず知るべき原因と対処法を徹底解説。急性・慢性タイプ別のセルフケア、ストレッチ、クッション活用、受診すべきサインまで、この1本でわかる完全ガイド。

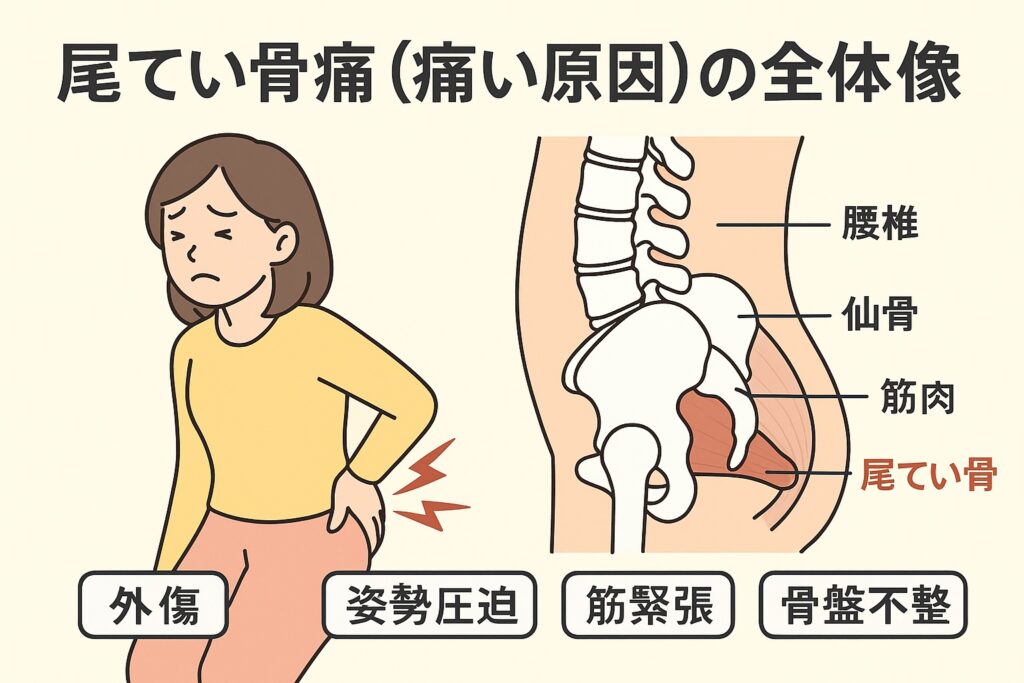

1. 尾てい骨痛(痛い原因)の全体像

「なんで尾てい骨が痛くなるんだろう?」と思ったこと、ありますよね。ここでは、尾てい骨(尾骨)の構造的な特徴をさっと押さえたうえで、痛みが起こりやすいパターンを分類し、さらに「急性・慢性・再発型」の違いを見ていきます。一緒に「なぜ?」を整理していきましょう。

尾てい骨(尾骨)の構造と周囲組織の関係

尾てい骨(尾骨)は、背骨の一番下、仙骨(骨盤の後ろ側)とつながる小さな骨群で、3〜5個の椎骨が癒合してできていると言われています。

この骨には、骨盤底筋群・腸骨筋・大殿筋などの筋肉、および靭帯が付着しており、姿勢維持や体重分散に関与していると考えられています(引用元:わだち整骨院グループ)わだち鍼灸整骨院グループ

また、椅子に座った際にはこのあたりに荷重が集まりやすく、周囲組織へのストレスがかかりやすい構造といえます。

このように、尾てい骨そのものだけでなく、そこに付随する筋肉・靭帯・骨盤との相互作用が痛みを引き起こす鍵になります。

主な原因パターンの分類

尾てい骨痛が起こる原因は一つではなく、複数のパターンが絡み合っていることも多いです。ここでは代表的なものを分類してみます。

| 原因パターン | 内容例 | 特徴・影響 |

|---|---|---|

| 外傷型 | 尻もち、転倒、打撲、骨折やひび | 突然痛みが出現することが多い。骨折や骨のずれが関与している場合もある(引用元:M-Oste コラム)m-oste.com |

| 姿勢圧迫型 | 長時間の座位、不適切な座り方、硬い椅子 | 尾てい骨に常時負荷がかかる。椅子の座面形状や姿勢が影響する(引用元:加古川市整骨院ブログ)rolkushinkyuseikotuin.com |

| 筋緊張型 | お尻・骨盤周りの筋肉が常に緊張している | 緊張が尾てい骨・靭帯を引っ張り、痛みを誘発することがある(引用元:小林整骨院コラム)小林整骨院 |

| 骨盤不整型/アライメント型 | 骨盤の歪み、不均衡、仙腸関節のズレ | 骨盤が傾くと尾てい骨にも“ずれ力”がかかりやすくなる。歪みを放置すると慢性化につながる可能性あり(引用元:上石神井名倉堂整骨院)上石神井駅〖上石神井名倉堂整骨院〗保険適用可/土日祝も営業 |

これらの原因は単独で起こることもありますが、例えば「長時間座る → 筋肉が硬くなる → 骨盤が少し歪む」など、複数の要因が重なって症状を強めることも珍しくありません。

慢性型/急性型/再発型の違い

尾てい骨の痛みを性質で分けると、大まかに以下のような3タイプがあります:

| タイプ | 特徴 | 痛みの出方 |

|---|---|---|

| 急性型 | 外傷など突然原因がはっきりしている | 打った直後や尻もち後から痛みが出る |

| 慢性型 | 長時間の負荷・歪み・筋緊張の積み重ね | 徐々に痛みが出たり、違和感から始まる |

| 再発型 | 一度改善したが、ストレスがかかると痛みがぶり返す | 過去の痛みがよみがえる感じ、周期性あり |

この違いを意識することで、「単なる打撲?それとも慢性的な負荷?」という判断材料にできます。たとえば、急に痛みが出たなら最初は外傷型を疑い、痛みがじわじわ出てきたなら慢性型要素が強いかもしれません。

このように、「尾てい骨の構造 → 原因分類 → 痛みタイプ」の順で理解を積み重ねてもらう流れを作ることで、読者は「なぜ自分が痛いのか?」を頭の中で整理しやすくなります。

#尾てい骨の構造#外傷型原因#姿勢圧迫型#筋緊張型#痛みタイプ分類

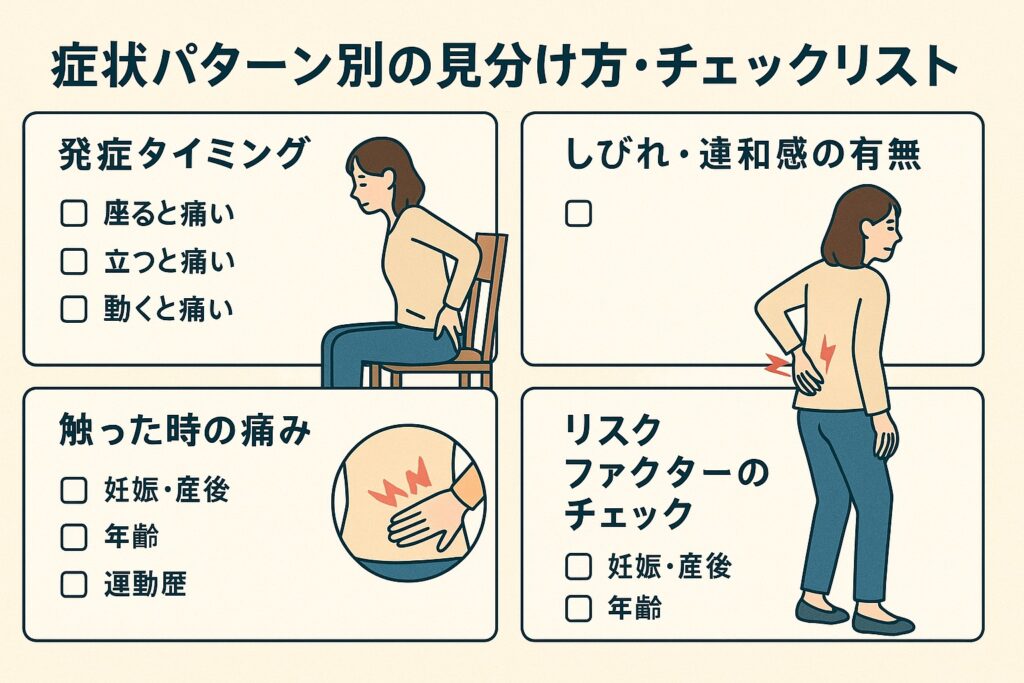

2.症状パターン別の見分け方・チェックリスト

「なんだか痛いけど、どのタイプだろう…?」と感じるなら、自分で確認できる“見分けのヒント”があると安心ですよね。ここでは、発症タイミング・触診での痛み・しびれや違和感の有無・リスク要因を軸に、自分の痛みを把握するチェックリスト形式で見ていきましょう。

(※情報提供目的の文章です。疑わしい症状がある場合は専門家に相談してください)

発症タイミング:いつ痛むかで見えるパターン

まず、どのシーンで痛みが出るかを思い返してみてください。

- 座っているときに痛む:特に硬い椅子や長時間のデスクワークで、尾てい骨が圧迫されて痛みが増すことがあります。

- 立ち上がる瞬間に響く痛み:座位から立つとき、骨盤が動くことで尾てい骨まわりに負荷がかかるパターンも。

- 動作時(歩く・かがむなど)に痛む:静止時はそこまで気にならないけど、動いたときにだけジンジン響くことがあります。

- 仰向け・寝返りで気になる:寝ているだけで尾てい骨に体重がかかると、痛みを感じることも。

これらのパターンは、痛み原因のヒントになります。

触ったとき・押したときの痛みの出方

次に、痛む部位を触ったり、軽く押したりしてみて、どんな反応があるか確認してみましょう。

- ピンポイントで痛む:尾てい骨周辺を指で押すと鋭く痛むなら、骨・靭帯・軟部組織への刺激が関与している可能性。

- 押すと広く痛む・鈍痛:押したときに広範囲に重く響くような痛みだと、筋緊張や炎症の関与が考えられます。

- 動かすと痛むが、静止時は楽:押したときよりも、動作中に痛みを感じるなら“動的ストレス型”の可能性があります。

これらを組み合わせて、自分の痛みの「性質」をつかめるようになります。

伴うしびれ・違和感・腫れ・熱感の有無

痛みだけでなく、他の症状があるかどうかも大きなヒントになります。

- しびれ・チクチク感:お尻~太もも方向に向かってしびれや刺すような痛みが広がるなら、神経系の影響を疑うべきサインかもしれません。

- 違和感(重だるさ・むず痒さなど):痛みと共に、尾てい骨まわりに“なんとなく変な感じ”がある場合、軟部組織や靭帯の微細損傷の可能性もあります。

- 腫れ・発赤・熱感:圧迫だけではない炎症や外傷性の損傷が起きているかもしれません。こうした症状があるなら注意深く対処を。

- 持続的な症状:一過性ではなく「いつもこのあたりが重だるい」「痛みがぶり返す」などのケースも見ておきたいです。

これらの併発症状があるとき、自己判断だけでは危険があるため、慎重な対応が望まれます。

リスク要因チェック:妊娠・産後・年齢・運動歴など

最後に、あなた自身の背景を振り返って、痛みリスクを高める要因がないか確認してみましょう。

- 妊娠・産後の時期:出産やホルモン変化で骨盤周囲の靭帯がゆるんだり尾てい骨の位置変化が起こりやすいと言われています(引用元:マイナビ医療系)マイナビコメディカル

- 年齢:加齢によって筋肉・靭帯の弾力性が落ち、日常的なストレスにも痛みが出やすくなる場合があります。

- 運動歴・スポーツ習慣:激しいスポーツ、長時間の同じ姿勢(※デスクワークなど)、尻もちをついた経験などは負荷の蓄積原因になります。

- 過去の打撲・転倒歴:昔に尻もちをついた、転んだ経験があると、その影響が尾てい骨に残っている可能性も。

これらをチェックしてみることで、自分の痛みがどの因子と紐づいているかの仮説が立てられます。

以上のチェックリストを通じて、「自分の痛みはどのパターンだろう?」という仮説を持てるようになります。この後の「タイプ別セルフケア・対処法」の章に進む前に、これらの情報を前提にして読むと理解しやすくなるでしょう。

#発症タイミングチェック#押したときの痛み#しびれ違和感有無#炎症徴候チェック#リスク要因確認

3.タイプ別セルフケア・対処法

「痛くてつらい…まず自分でなんとかしたい」という気持ち、すごくわかります。ここでは、急性期/慢性期を区別しつつ、安全性に配慮したセルフケア法をいくつか紹介します。あなたの痛みタイプに合った方法を選んでみてください。

(※情報提供目的の文章です。痛みが強い・長引く場合は専門家に相談してください)

冷温療法(急性期 vs 慢性期の使い分け)

まず「冷やすか、温めるか?」ですが、これは痛みの性質や発症時期によって使い分けるのが肝心です。

- 急性期(打撲・尻もち直後など):最初の 48時間ほどは氷嚢や冷却パックなどで冷やす方法が効果的と言われています。炎症や腫れを抑える助けになるためです(引用元:Rehasaku)リハサク

- 慢性期・筋肉のこわばりが強い場合:痛みが落ち着いてきたら、ホットパックや温めたタオル、ぬるめのシャワーなどで血流を改善し、筋肉をリラックスさせる方向にシフトするのがよいと言われています(引用元:Rehasaku/Selfcare整体)リハサク+1

冷却と温熱を無秩序に切り替えるのは逆効果になりかねないので、痛みの強さ・腫れ具合を見ながら対応するのがポイントです。

ストレッチ・筋膜リリース(梨状筋ストレッチ・骨盤ストレッチなど)

お尻・骨盤まわりの筋肉が硬くなると、尾てい骨まわりに負担がかかりやすいです。以下のような方法をゆるやかに取り入れてみましょう。

- 梨状筋ストレッチ:片脚を反対側の太ももの上に乗せて、骨盤をやさしく前傾させる方法などが紹介されています(引用元:Rehasaku)リハサク

- 骨盤ストレッチ(前傾・後傾運動など):座ったまま股関節を動かす・起き上がる方向へ傾ける運動なども有効です

- 軽い筋膜リリース:テニスボールなどを使って、お尻周りのコリを丁寧にほぐす。ただし痛みが強い部位には無理をしないよう注意

ストレッチを行うときは、呼吸を止めず、リラックスした状態で、ゆるやかに動かすのがコツです。

姿勢改善・座り方の工夫(骨盤を立てる・背筋を伸ばす・浅く座らないなど)

セルフケアで非常に効果的なアプローチが座り方・姿勢の見直しです。

- 骨盤を立てる意識:座るとき、骨盤を少し前に傾けて“立て気味”に保つよう意識する

- 背筋を伸ばす・浅く座らない:背もたれに体重を預けすぎず、骨盤・腰のラインを意識しながら座る

- 定期的に姿勢を変える:同じ姿勢を長時間続けないよう、30分〜1時間ごとに立ち上がったり背伸びしたりする

- 椅子選び・座面の改良:クッション性の高い椅子や、尾てい骨に直接圧がかかりにくい座面を選ぶ(引用元:Rehasaku)リハサク

こうした日常の「ちょっとした動き」が、尾てい骨への負荷を大きく軽減することがあります。

クッション・円座/ドーナツ型クッション活用法

尾てい骨に直接圧がかからないようにするクッションの使い方は、実践にすぐ移せる方法の一つです。

- ドーナツ型/穴あきクッション:中央部分が空いていて、尾てい骨が“浮く”ようにできているタイプがよく推奨されています(引用元:Rehasaku)リハサク+1

- 高さ・硬さ調整:低反発やウレタン素材など、体重に応じて沈みすぎず硬すぎないものを選ぶ

- 使い方の注意:クッションに頼りすぎず、姿勢や筋力を併用して整えるようにする

こうしたアイテムは補助的な役割として、尾てい骨へのストレスを軽くする助けになります。

軽い運動・筋トレ(骨盤周囲・体幹強化)

痛みが落ち着いた段階では、筋力をつけて支える力を強くすることも検討できます。

- 体幹トレーニング:プランク、ブリッジなど、無理のない範囲で体幹を安定させる筋力強化

- 骨盤回り筋トレ:骨盤底筋(ケーゲル運動など)や臀部・ハムストリングスへの軽い負荷運動

- ウォーキング:痛みが強くならない程度の短時間歩行などで血流促進

ただし、痛みが強いうちは無理をするべきではないので、「少しずつ」「痛みが増さない範囲で」が鉄則です。

日常生活での注意(立ち上がり頻度・椅子選びなど)

セルフケアを日常的に根付かせるために、日々の習慣も見直しておきたいポイントです。

- 立ち上がる頻度を増やす:ずっと座りっぱなしにしないよう、短時間でも立ち上がるようにする

- 椅子選び・高さ調整:座面の高さ・形状を見直し、足・膝が自然に90度に近くなるように調整

- 重いものを持たない工夫:荷物を片側だけに持たない、腰や骨盤を意識して動作をする

- 休息・睡眠環境の改善:寝返りしやすいマットレス・枕の選択、起床時のストレッチなども補助的に

これらは「継続性」がカギ。無理せず、日常の範囲で取り入れていくことが長期改善のヒントです。

このように、冷温療法、ストレッチ/筋膜リリース、姿勢工夫、クッション活用、筋トレ、日常注意といった複数アプローチを組み合わせることで、「自分でできるケア」の幅が広がります。

#冷温療法使い分け#梨状筋ストレッチ#姿勢改善座り方#ドーナツクッション活用#体幹筋トレ生活習慣見直し

4.改善が見られない/重症化リスクがある場合の受診・治療選択肢

「自分でケアを続けてきたけど、なかなか改善しない…」「痛みが強くて日常生活に支障が出てきた…」そんなときに備えて、いつ来院すべきか、どの診療科を選ぶか、そして医療的な選択肢について整理しておきましょう。

(※医療情報提供目的の文章です。疑わしい症状がある場合は専門家の診察を受けてください)

受診サイン(痛みが1〜数週間続く/夜間痛/しびれ・麻痺/排便障害など)

まずは「これは自己流ケアだけではまずいかも」というサインを見逃さないようにしたいですね。以下のような症状がある場合は、早めに専門家の判断を仰いだほうがいいと言われています。

- 痛みが1〜数週間以上続く:通常のケアで改善に向かわない状態が続くなら、何らかの基礎的な異常が隠れている可能性があります。

- 夜間痛(夜中寝ていて痛みで目が覚める):安静時にも痛む場合、単なる筋肉のこわばりだけではない要因が考えられます。

- しびれ・麻痺を伴う:お尻〜下肢にかけてしびれや力が入りづらい感覚が出るなら、神経の圧迫や障害の可能性があります。

- 排便・排尿障害:排泄時に異常がある・トイレがコントロールしづらいなどの症状が出るなら、重篤な神経関与が疑われます。

- 腫れ・発赤・熱感・発熱:痛み部位に炎症のサインが見られるなら、感染や組織損傷を念頭に置くべきです。

これらのシグナルを無視せずに、「いつもと違う」と感じたら来院を検討する基準になります。

受診先の選び方(整形外科・整骨院・ペインクリニック・婦人科など)

どこに行ったらいいか戸惑う方も多いですが、目的や症状に応じて適切な診療先を選ぶことが大切です。

- 整形外科:骨・関節・神経を含めた構造的な異常を調べるのに適しています。まずはこちらを受診するケースが一般的です。引用元:イシャチョク「尾てい骨が痛い原因は? 対処法から受診の目安まで」 いしゃちょく+1

- ペインクリニック(麻酔科):痛みコントロールがメインの場合、神経ブロックなどの強めの介入を検討する施設として適することがあります。引用元:Selfcare整体「ヘルニアや尾てい骨の痛みには何科を受診すべきか?」 セルフケア整体

- 整骨院・接骨院:診断のつく医療検査はできませんが、整形外科の診断後、筋骨格アプローチ・姿勢調整を補助として利用する選択肢になり得ます。引用元:Exgel「尾てい骨が痛む原因と対処方法」 エクスジェルシーティングラボ

- 婦人科・泌尿器科:女性特有の症状や、排尿・月経時の痛みが強い場合、婦人科疾患の可能性も視野に入れるべきです。引用元:Medical DOC「尾てい骨が痛む」 メディカルドック

それぞれの診療先で得られるもの(構造的評価、痛み制御、筋骨格の調整、内科的要因の除外)を意識して選ぶとよいでしょう。

検査方法(レントゲン・MRI・CTなど)と診断例

来院すると、まず問診・触診で痛みの性状や痛む動作を聞かれた後、必要に応じて画像検査に進むことがあります。

- レントゲン(X線)撮影:骨折・骨変形・尾てい骨ズレなどの骨構造異常を確認するための一次検査。引用元:Exgel「問診や触診、画像検査の結果、診断がなされます」 エクスジェルシーティングラボ

- CT / MRI:骨・軟部組織・神経・靭帯の損傷や腫瘍・炎症を評価する際に使われることがあります。引用元:Medicalnote「受診の目安とポイント」 メディカルノート

- 骨シンチグラフィー / 骨密度検査など:稀ではありますが、腫瘍性病変・骨代謝異常が疑われるケースで行われることがあります。

これらの検査結果と臨床所見を組み合わせて、「骨折性尾骨痛」「慢性尾骨痛」「神経性因子が関与する痛み」「他疾患併存」などの診断がなされることがあります。

医学的治療法:薬物治療・注射療法・物理療法・手術的対応(稀なケース)

診断に基づいて、以下のような治療オプションを選ぶケースがあります。

- 薬物治療:非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などで炎症・痛みを抑える方法がまず使われることがあります。

- 注射療法:ステロイド注射、神経ブロック(硬膜外・尾骨周囲ブロックなど)で局所的な痛み制御を図るケースもあります。

- 物理療法 / 理学療法:超音波・電気刺激・牽引・温熱療法などを用い、筋肉・靭帯・軟部組織の回復を支援する施術が行われることがあります。

- 手術的対応(稀なケース):非常に限定された例ですが、腫瘍除去・骨片除去・尾てい骨切除などが検討されることがあります。

ただし、尾てい骨痛の大部分は保存的療法で改善を目指す治療方針がとられると言われています。

リハビリ・理学療法でのアプローチ

治療期間中・改善後には、リハビリ・理学療法を併用することが効果的です。

- ストレッチ・筋バランス調整:痛みを出している筋肉・反対側筋群・骨盤調整を含めたアプローチ

- 姿勢制御・体幹強化:痛みを繰り返さないよう、“支える力”を補強する

- 動作指導・生活指導:立ち上がり・歩行・イスの使い方などを理学療法士から学ぶ

- 漸進的負荷運動:痛みが落ち着いてきた段階で、無理のない運動量で少しずつ負荷を戻していく

このように、自己流ケアでは対応しづらいケースに対しては、受診基準・診療先・検査・治療オプション・リハビリを明確に示すことで、読者に安心感と方向性を提供できます。

#受診サイン#来院すべき症状#検査と診断手法#医療的治療選択肢#リハビリ理学療法アプローチ

5.再発予防と長期ケアのポイント

「痛みが改善してきたけど、またぶり返したくない…」という焦り、よくある思いです。ここでは、習慣・筋力・用具選びなど「長く痛みを起こさない体づくり」にフォーカスしたヒントを紹介します。

(※情報提供目的の文章です。個別の対策は専門家と相談してください)

姿勢維持のための習慣づくり(座り方・歩き方・ストレッチタイミングなど)

まずは「体の使い方」に目を向けてみましょう。

- 座り方を意識する:骨盤をやや前傾に保ち、背筋を自然に伸ばして座る。浅く腰掛けず、お尻の坐骨で支えるようにする。

- 歩き方にも気を配る:左右に偏らず、重心を均等に使いながら歩く。長時間歩くときは時々ストップして体をリセット。

- ストレッチを定期的に入れる:30分~1時間に一度、立ち上がって腰やお尻まわりを軽く伸ばす。軽い屈伸や骨盤傾斜運動でもOK。

- 立ち上がり時の姿勢を意識:椅子から立つときは骨盤から動かすようにし、急激な前のめりを避けるようにする。

こうした“ちょっとした気遣い”が、再発リスクを減らす土台になります。

体幹・骨盤周囲筋トレーニング(具体的なメニュー例)

痛みを繰り返さない体にするには、支える筋肉を鍛えるのも不可欠です。ただし、負荷は徐々に上げるのが鉄則。

- ブリッジ(橋のポーズ):仰向けで膝を立て、腰をゆるやかに上げて数秒キープ → ゆっくり下ろす。臀部・ハムストリングス・体幹に効かせる。

- プランク:うつ伏せから腕立て伏せの姿勢で体幹を一直線に保つ。最初は短時間から始め、徐々に時間を増やす。

- 四つ這い対角線伸展(バードドッグ):四つ這いの姿勢から、右手と左脚を同時に伸ばしてバランスを取る → ゆっくり戻す。左右交互に。

- ケーゲル運動:骨盤底筋を意識して、締める → 緩めるを繰り返す運動。尾てい骨まわりの安定性に間接的に寄与することがある。

筋トレは「痛みが出ない範囲で」「回数と強度を段階的に上げる」ようにするとよいでしょう。

こまめな体のリセット習慣(休憩ルール・動線の工夫)

無意識のまま長時間使い続けると、また負荷が溜まってしまいます。リセット習慣を取り入れましょう。

- タイマーを使って休憩を促す:30〜60分に一度、体を動かすようアラームをセット。

- 動線を工夫する:わざとトイレを遠くにする、飲み物を取りに行くなど “歩く理由” をつくる。

- 軽いストレッチゾーンを設ける:デスク周りにストレッチスペースを確保しておくと、つい体を伸ばしたくなる環境になる。

- 呼吸・体幹リセット:深呼吸や軽い体幹の脱力/緊張運動を組み込む時間を定期的に取る。

こういう「面倒なことを少し習慣化する仕組み」が、長期維持には意外と効果的です。

マットレス・椅子・クッション選びのポイント

どんな寝具・椅子・クッションを使うかも、尾てい骨へのストレスに直結します。

- マットレス選び:寝返りしやすく、適度な反発性があるもの。沈みすぎず硬すぎず。

- 椅子選び:座面に傾斜調整機能があるもの、背もたれ・座面クッション性・高さ調整が可能な仕様が望ましい。

- クッション(ドーナツ型・低反発など):尾てい骨部が空気層になるような設計や、沈み込みすぎない素材を使ったものが支持されています(引用元:Rehasaku)(rehasaku.net)

ただし、クッションが万能というわけではありません。他の要素と組み合わせて使うことが大事。

再発予防に向けた定期チェック(自己チェック法)

最後に、自分で定期チェックできる方法を持っておくと安心感が生まれます。

- 痛みの傾向を記録する:いつ・どこで・どんな動きで痛んだかを簡単にメモする

- 可動域チェック:前後屈・側屈など、痛み出る方向を軽く動かして可動制限を感じないか確認

- 筋肉の張り感チェック:お尻・もも裏・腰まわりに硬さを感じないか触れて確認

- しびれ・違和感の有無確認:座っているとき・歩いているときに下肢側にしびれ・違和感が出ていないか振り返る

- 定期ストレッチ習慣の継続確認:やっていなかったら今日やる、など“やる日”を決めて行動につなげる

こうしたチェックを、1週間〜1ヶ月単位で振り返るようにしておくと、「また痛くなってきたかも?」という早期シグナルを見逃しにくくなります。

このように、姿勢・筋力・用具・習慣・セルフチェックという5本柱を意識して再発予防を組み立てていくことで、「痛みを繰り返さない」体づくりに近づけるはずです。#姿勢維持習慣#体幹骨盤筋トレ#リセット習慣#椅子寝具クッション選び#自己チェック再発予防