むちうち 治療に悩む方へ。交通事故後の首・肩の痛み・めまい・しびれに対し、治療の流れ・セルフケア・病院の選び方を分かりやすく解説します。

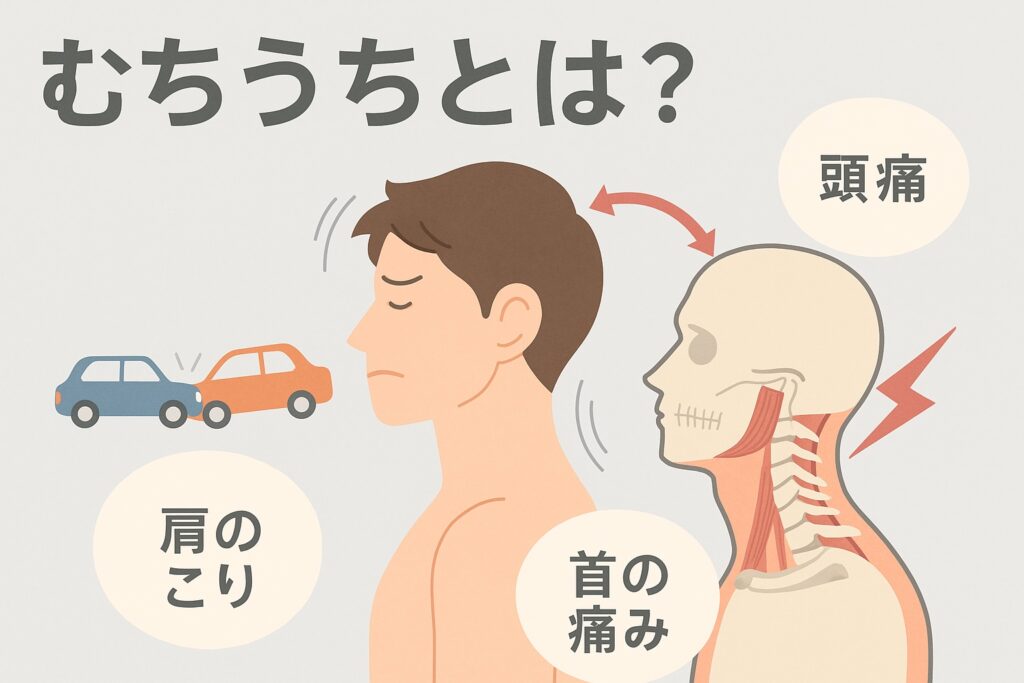

1.むちうちとは?症状・原因を正しく理解する

むちうち(頚椎捻挫)とはどんな状態?

「むちうち」とは、交通事故や急な衝撃によって首が前後に大きく振られることで起こる首まわりのケガのことを指すと言われています。専門的には「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれ、筋肉や靭帯、神経などに負担がかかることで痛みやこりが出るとされています。

一見すると外見に異常が見られない場合も多いですが、内部の筋肉や神経がダメージを受けていることがあるため、軽視は禁物だそうです。

主な症状と現れ方の特徴

多くの方が訴えるのは「首の痛み」「肩や背中の重だるさ」ですが、時間が経ってから「頭痛」「めまい」「手のしびれ」「倦怠感」などが出るケースもあるとされています。事故直後は adrenaline(アドレナリン)の影響で痛みを感じにくいこともあり、翌日や数日後に不調が出て驚く方も少なくありません。

痛みの程度や出るタイミングは個人差が大きく、「朝起きた時だけ首が動かしづらい」「長時間同じ姿勢がつらい」など日常動作の中で気づくことも多いようです。

発症の原因とメカニズム

むちうちの多くは、追突事故のような「急な加速と減速」が原因と言われています。首が“しなる”ように動かされることで、頚椎の周囲組織に一瞬で強いストレスがかかるのです。

特に女性や筋肉量の少ない人、普段から姿勢が前かがみの人は衝撃を受けやすいとされ、軽度でも筋肉の緊張や炎症が残ることがあります。

また、スポーツ中の転倒や急なブレーキ動作など、交通事故以外でも発生することがあるため注意が必要です。

放置するとどうなる?

一時的に痛みが和らいでも、炎症や筋緊張が残っている場合、再び違和感が出たり慢性化することもあると言われています。特に首まわりの神経や血流に影響があると、頭痛や手足のしびれが続くこともあるため、早めの専門的な検査がすすめられています。

自己判断で「そのうち治る」と放置せず、信頼できる専門機関で体の状態を確認することが大切です。

#むちうちとは #首の痛み #頚椎捻挫 #交通事故ケア #リハビリ

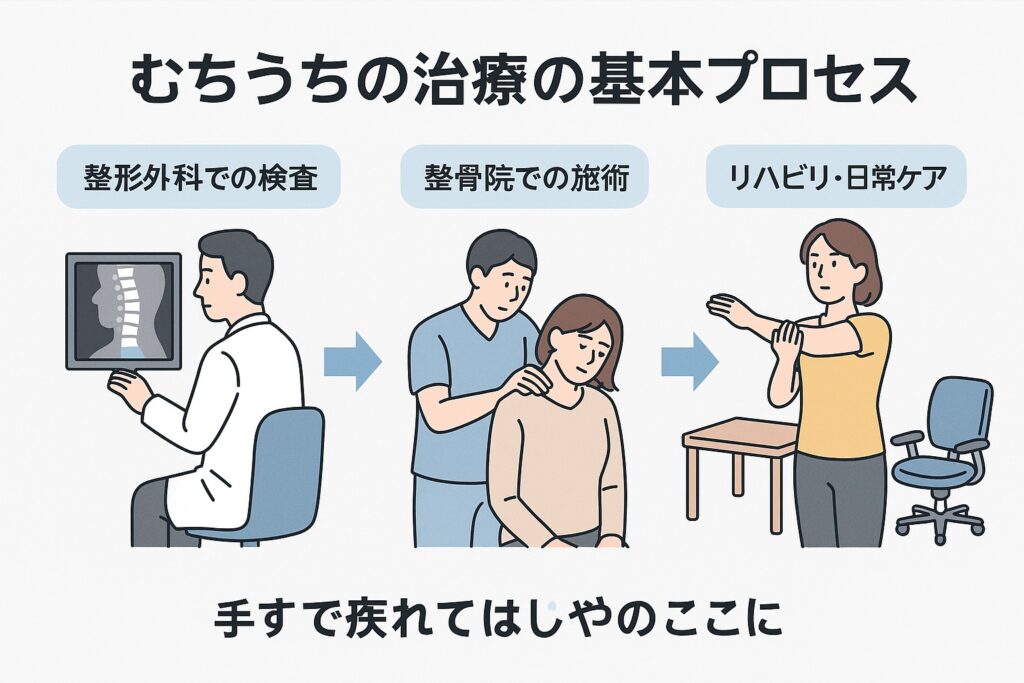

2.むちうちの治療の基本プロセス

整形外科と整骨院の使い分け

「交通事故のあと、首が痛いけどどこに行けばいいの?」と迷う方は多いですよね。一般的には、まず整形外科でレントゲンやMRIなどの検査を受けて、骨や神経に異常がないかを確認することがすすめられています。その後、必要に応じて整骨院や接骨院での施術やリハビリを併用するケースが多いようです。

医療機関では、骨折や脱臼などの重度損傷を見逃さないことが重要とされ、整骨院では筋肉や靭帯など“動かす部分”の回復サポートを得意とすると言われています。

初期の対応と検査の流れ

事故直後は、炎症や腫れを抑えるために「安静」「冷却」「固定」が基本とされています。整形外科では触診・動作テスト・画像検査を通して、どの部位に炎症や緊張があるのかを見極めるそうです。

また、痛みが強い時期には、湿布や鎮痛剤などの保存的なケアが行われる場合もあります。こうした初期の安静期間を経て、痛みが落ち着いてきた段階から、少しずつ可動域を広げるリハビリへと進む流れが一般的です。

物理療法と運動療法

炎症が治まった後は、「温熱療法」「電気刺激」「牽引」などの物理的な施術を取り入れることが多いと言われています。これにより筋肉の緊張を和らげ、血流を促すことが目的です。

さらに、症状が安定してきたらリハビリやストレッチによって、首や肩まわりの動きを改善していきます。たとえば、首の可動域を広げる軽い動作や、肩甲骨を動かす運動が取り入れられることもあります。

ただし、痛みが強い状態で無理に動かすのは逆効果になる場合もあるため、専門家の指導のもとで行うことが大切です。

継続的なケアと生活習慣の見直し

むちうちは一度の施術で改善することは少ないと言われています。一定期間の通院とセルフケアの積み重ねが重要です。姿勢の改善や、デスクワーク中の首の位置、寝具の見直しなども再発予防につながるとされています。

「首の違和感がなくなった=完治」ではなく、「日常動作が楽にできるようになった」段階を目標に、焦らず取り組むことがポイントです。

#むちうち治療 #整形外科と整骨院 #交通事故リハビリ #首の痛み改善 #物理療法

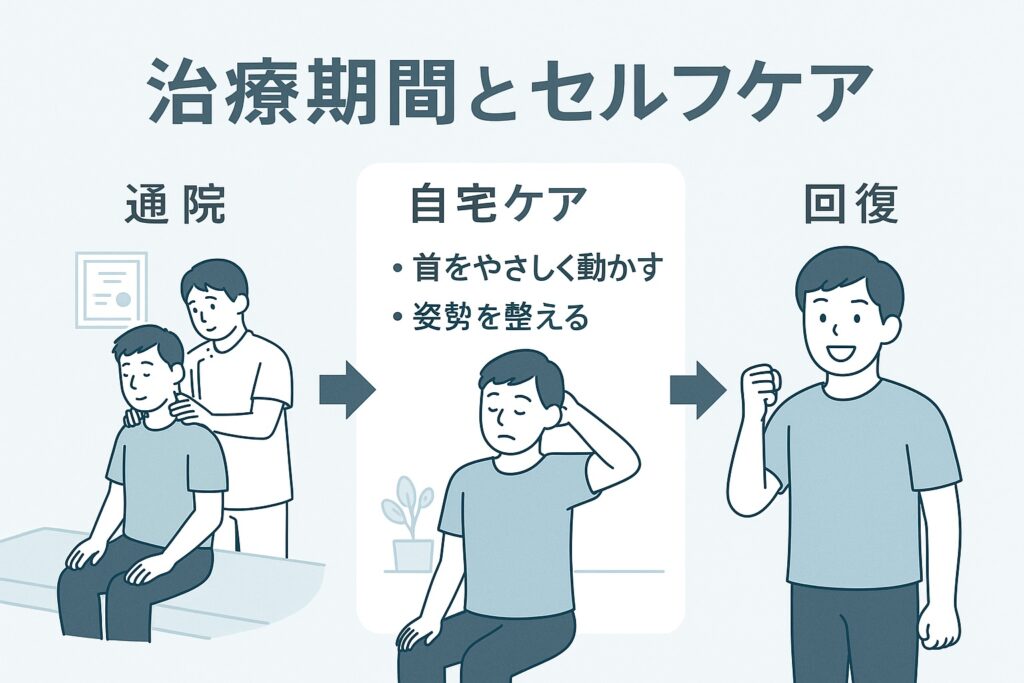

3.治療期間と通院・自宅でできるセルフケア

一般的な治療期間と通院の目安

むちうちの検査期間は人によって差がありますが、一般的には3〜6か月程度かかると言われています。

初期の1〜2か月は炎症や筋肉の緊張を抑えるためにこまめな通院がすすめられ、整形外科や整骨院では週2〜3回ペースで施術を受けるケースも多いようです。

痛みが落ち着いてくると、少しずつ通院間隔をあけながらリハビリ中心のケアに移っていきます。

ただ、「痛みがなくなった=改善」とは限りません。筋肉のこわばりや関節の可動域が元に戻っていないこともあり、再発防止のためには段階的なケアが大切とされています。

日常生活で意識したいこと

「仕事や家事を再開したらまた首が重くなった…」という声もよく聞かれます。

通院と並行して、姿勢の工夫や生活習慣の見直しを意識することで回復を助けられるそうです。

たとえば、長時間のデスクワーク中は30分に1回は首を回す、スマホを見る時は目線を下げすぎない、枕の高さを低めに調整するなど。

また、睡眠不足や冷えも筋肉の緊張につながるため、体を温める習慣を持つのも良いとされています。

自宅でできるセルフケアのポイント

痛みが和らいできた段階であれば、自宅での軽いストレッチや温熱ケアが役立つと言われています。

首を前後左右にゆっくり動かす可動域運動や、蒸しタオルで首筋を温めるなどが代表的です。

ただし、「まだ痛みが強い」「動かすとズキッとする」ときは無理をせず、専門家の指導を受けながら進めましょう。

特に筋肉が硬くなっている状態では、自己流の運動がかえって緊張を強めることもあるとされています。

継続が回復への近道

むちうちは“焦らず続ける”ことが何よりも大切だと言われています。

最初のうちは改善を感じづらいかもしれませんが、少しずつ体が軽くなっていく実感が出てくる人も多いようです。

その日の体調に合わせて無理のない範囲でケアを続け、疑問があれば専門家に相談しながら進めていくことが、結果的に回復を早める近道になると考えられています。

#むちうち治療期間 #リハビリケア #首のストレッチ #通院とセルフケア #交通事故後ケア

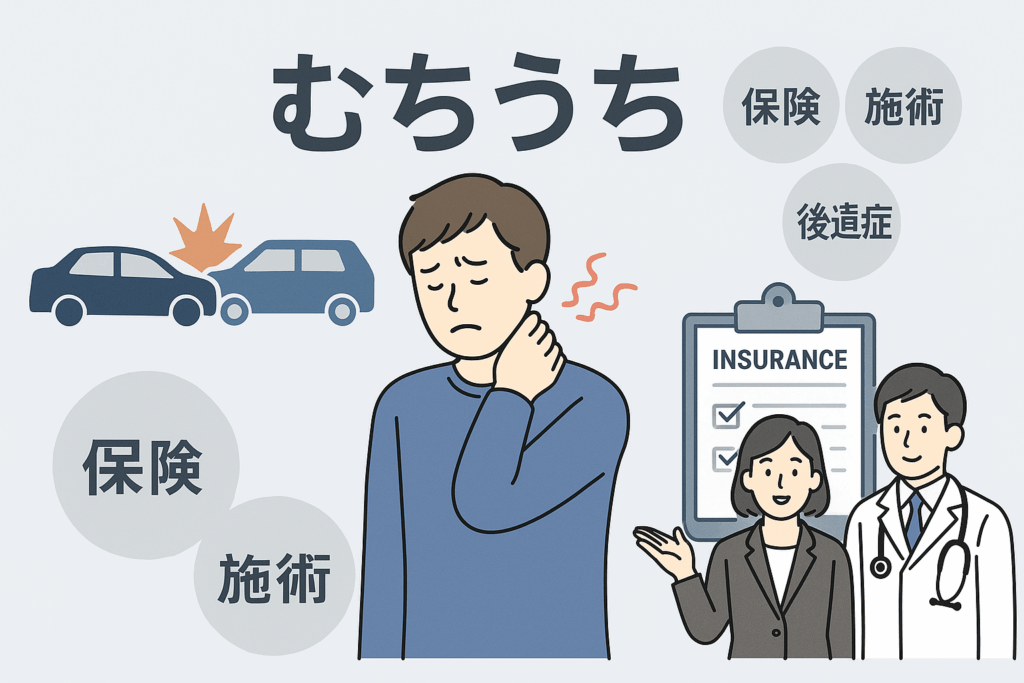

4.交通事故後・保険・後遺症との関係

交通事故後のむちうち治療は「保険の扱い」がポイント

交通事故のあと、「首が痛い」「動かすと重い」と感じても、すぐに仕事や家事を優先してしまう方も多いですよね。

しかし、むちうちは時間が経ってから症状が出ることがあるため、早めに専門機関へ来院することがすすめられています。

交通事故によるケガは、自賠責保険を利用して検査や施術を受けられるケースが多いと言われています。

これは、過失のない被害者であれば、原則的に治療費・通院交通費・慰謝料などが補償される仕組みです。

ただし、保険会社とのやりとりや通院期間の管理が適切でないと、途中で「治療の打ち切り」と判断されることもあるそうです。

後遺症を残さないために知っておきたいこと

むちうちは、見た目に異常がないため軽く考えられがちですが、神経や筋肉に微細な損傷が残る場合もあると言われています。

痛みやしびれ、頭痛、倦怠感などが長引くケースでは、後遺障害として申請できる可能性があります。

後遺症の認定は、医師の所見書や経過記録の内容が重視されるため、来院時の症状・日常で困る動作・痛みの変化などをメモしておくことが大切です。

保険会社とのやりとりと注意点

「保険会社との対応が難しい…」という声もよく聞かれます。

むちうちの改善には時間がかかることが多く、症状が残っているのに通院をやめてしまうと不利になることがあるそうです。

そのため、痛みが続く場合は主治医や施術担当者にきちんと伝え、通院記録を残すことが重要とされています。

また、治療期間の延長や後遺障害認定を希望する場合は、交通事故対応に詳しい専門家へ相談するのも一つの方法です。

事故後は「体のケア」と「手続きの両立」が大切

体の痛みと保険の手続き、どちらも不安になりやすい時期ですが、焦らず一つずつ進めていくことが大切です。

「首の痛み」「頭痛」「手のしびれ」などが残っている場合、無理に通院を終わらせず、主治医や専門家に経過を見てもらいましょう。

後遺症が残らないよう、体のケアと正しい情報管理を両立させることが、安心して生活を取り戻す第一歩になると考えられています。

#むちうち保険 #交通事故ケア #後遺症対策 #整形外科と整骨院 #通院サポート

5.むちうち治療を上手に進めるためのクリニック/整骨院の選び方とQ&A

どんなところを選べばいい?信頼できる施設の見極め方

むちうちの改善を目指すには、「どこに通うか」がとても大切だと言われています。

整形外科では画像検査(レントゲン・MRIなど)による客観的な評価が行われ、骨や神経の状態を確認できます。一方、整骨院や接骨院では、筋肉・靭帯・関節の動きに着目した施術やリハビリを受けられるのが特徴です。

理想的なのは、医療機関と連携しながら施術を進められる院を選ぶこと。

交通事故対応に慣れているスタッフや、保険の手続きに詳しい院であれば、安心して長期的に通いやすいと言われています。

通いやすさ・相性も重要なポイント

「せっかく通い始めても続かなかった…」というケースも少なくありません。

むちうちは一定期間の継続ケアが必要なため、通いやすい立地・受付時間・予約システムも大事な判断材料です。

また、担当スタッフとの相性や説明の分かりやすさも通院を続けるうえでのモチベーションになります。

「話をしっかり聞いてくれる」「施術の内容や今後の流れを丁寧に説明してくれる」といった院を選ぶと安心感が違うようです。

よくある質問(Q&A)

Q1:整形外科と整骨院、どちらが先?

→まずは整形外科で触診と画像検査を受け、骨や神経に異常がないか確認するのが一般的です。そのうえで、整骨院でのリハビリや施術を併用するケースが多いと言われています。

Q2:いつまで通えばいい?

→症状や体質によりますが、一般的に3〜6か月が目安とされています。痛みが落ち着いても、可動域や筋力の回復を確認しながら徐々に通院回数を減らしていく流れです。

Q3:保険は使える?

→交通事故によるむちうちは、自賠責保険が適用される場合があります。保険会社への連絡や書類の提出については、整骨院や弁護士に相談できることもあります。

まとめ:信頼できるパートナーを見つけることが改善への近道

むちうちは、焦らず継続してケアすることが大切です。

通いやすさ・スタッフの対応・施術の説明・保険のサポート、どれか一つでも不安があると続けづらくなります。

「ここなら任せられる」と感じるクリニックや整骨院を選び、無理のないペースで体の回復を目指していきましょう。

#むちうち治療 #整骨院選び #交通事故後ケア #リハビリ相談 #保険サポート