痺れる–手足や体がピリッ・ジンジンするその“痺れ”の原因から、セルフチェック、解消法、受診タイミングまでをわかりやすく解説します。原因を知ることで「もう放っておかない」ために。

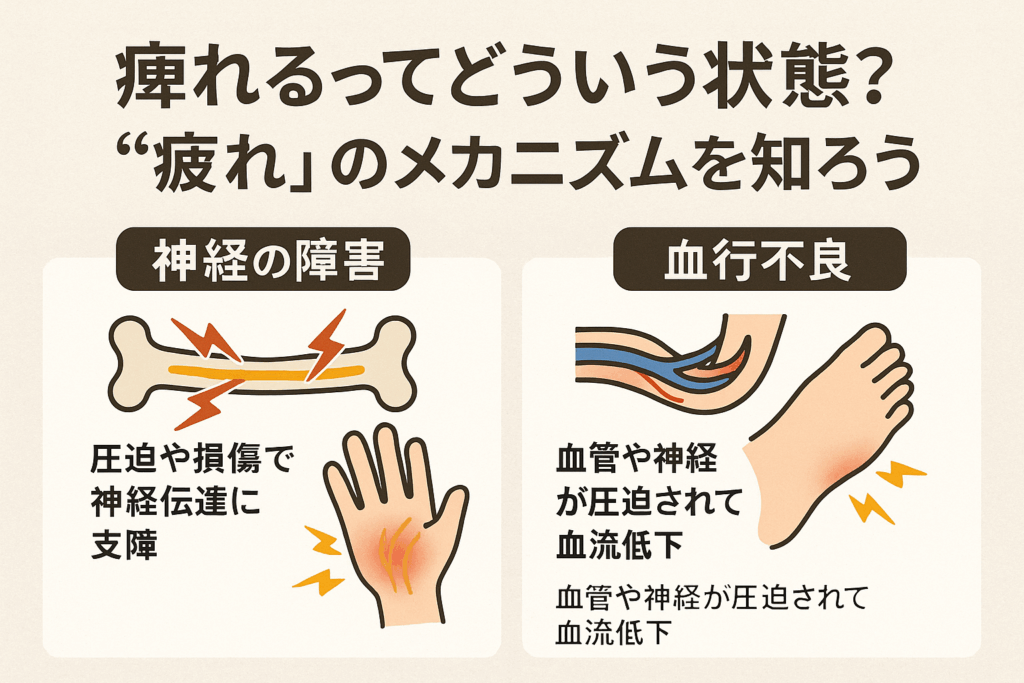

1.「痺れるってどういう状態?“痺れ”のメカニズムを知ろう」

「神経が“ちゃんと動かない”ときに感じる“痺れ”」

ねえ、ちょっと聞いて。手や足が「ジーン」とか「ピリッ」とか感じるあれ、実は“痺れ”って言われてるんだよね。で、なぜそれが起こるかというと、まず第一に“神経”の伝達がうまくいかない状態だから、という説明がされてるんだって。

具体的にいうと、脳や脊髄から出た神経が末梢(手足や指先など)まで信号を送ってるんだけど、そこが「圧迫されたり」「損傷したり」すると、その信号のやりとりが“ストップ”したり“乱れたり”する。すると「何かがおかしいぞ」と感覚が変わって、「あれ?痺れてる?」って自覚するようになると言われています。

だから、“ただの疲れ”と思ってたそのピリッと感も、「あ、神経がちょっと困ってるサインかも…」っていうこと。神経がうまく働いていない状態が、“痺れ”の根本にあるということなんだ。

「血行が悪くても“痺れる”って感じが出る理由」

でもね、神経だけじゃなくて「血行」も大きな鍵なんだよね。筋肉がかたまって動かなかったり、長時間同じ姿勢を続けていたりすると、血管や神経が“流れ”“隙間”で圧迫を受けてしまって、血液や酸素、栄養が末端まで行き届かなくなることがあるの。

例えば、足を「ぴたっ」と正座したまま動かずにいたら「うわ、足が痺れた…」って経験ない?それ、まさに血行が一時的に止まってしまった結果なんだって。

そして、血行が悪くなると筋肉も硬くなる→硬くなった筋肉が神経をさらに圧迫する→悪循環、みたいな構図もあって、こうした“神経+血流”のダブル原因が“痺れ”を引き起こすと言われてるんだ。

だから、「長時間スマホ触ってて手が痺れた」っていうのも、「神経が働きにくい」「血が流れにくい」どっちか、あるいは両方が原因になってる可能性があるってこと。

#痺れる原因

#神経伝達の乱れ

#血行不良対策

#手足のしびれケア

#神経と血流の関係

2.「どんな時に“痺れる”?部位別×状況別で原因を整理」

「手・腕・指が痺れる場合:腕を使いすぎたり寝姿勢が原因?」

ねえ、昨日スマホずっと触ってて「なんか親指と人差し指だけジンジンするな」って思ったこと、ない?実はそれ、手・腕・指の“しびれ”でよくあるパターンなんだ。例えば、手首のトンネル――つまり “手根管症候群” が疑われることがあると言われています。こちらでは、手首を通る神経が靱帯や腱で圧迫を受け、「ピリピリ」「チクチク」といった感覚が出ることが知られています。

また、寝ているときに腕を頭の下やクッション代わりに使って長時間固定すると、血行が滞って神経が“キャッチできない信号”状態になって痺れ感じることも多いです。つまり、手首だけでなく、腕や肩の筋肉・姿勢も“痺れ”の引き金になり得るわけです。

さらに、これが “片側だけ”だったり、急に起こったりする時には、実は首や背骨の神経の出口付近が圧迫されている可能性も指摘されていて、油断できないサインと言われています。

「足・脚・膝から下が痺れる場合:立ち仕事・座りっぱなし・血行不良かも?」

次に、足・脚—特に膝から下にかけて「なんかズーン」「ジンジン」って来るとき、実は結構あるあるですよね。例えば、長時間立ちっぱなしの仕事、ヒールでの歩行、あるいは逆に椅子に座りっぱなしで脚を組んでしまう習慣…これらが“脚のしびれ”の背景になってることがあります。

具体的には、脚の筋肉や関節に負荷がかかり続けると、筋肉が硬くなってその中を通る神経が圧迫されることがあり、そこから脚のしびれに発展すると言われています。

また、「両脚」「両足裏」など左右対称に起こる脚のしびれでは、血管の流れが悪くなる“血行障害”が絡んでいる可能性も高いです。例えば、閉塞性動脈硬化症などの血管系の病気が、脚に痺れとセットで出ることがあると説明されています。

そして「座り方」「脚を組むクセ」「足の冷え」など生活習慣が背景にあることも多く、「脚が痺れてきたな」と感じたら、まずは立ち方・座り方・靴・クッションなどを振り返るのも1つの手段と言われています。

※ 本文中の“しびれ”は医学的に「感覚異常」の一形態として扱われており、ここで解説する内容は一般的な情報として提示しています。個々の症状や状況によって背景や対応が異なるため、気になる場合には早めに来院や触診・検査を検討することが望ましいと言われています。

#痺れる原因

#手足のしびれ部位別

#血行不良しびれ

#神経圧迫しびれ

#日常生活しびれ予防

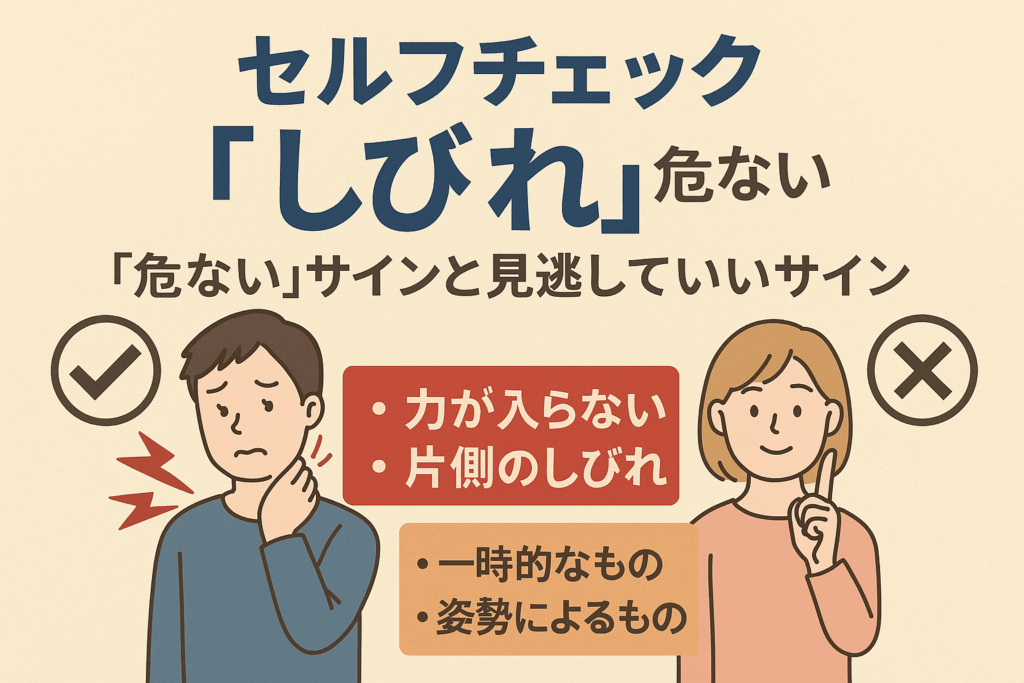

3. 「セルフチェック:痺れの“危ない”サインと見逃していいサイン」

「見逃していい“軽め”の痺れサイン」

ねえ、手や足が「なんかジンジンするなあ」と感じた時って、結構あるよね。例えば長時間同じ姿勢で座っていた後、脚がぽわっと痺れたとか、寝て起きた時に腕がピリピリしてたとか。こういった「短時間で戻る」「特定の姿勢を変えたら一瞬で消える」ような痺れは、実は比較的軽めのサインと言われています。つまり、神経や血流がちょっと圧迫されたり流れが悪くなったりして起こることが多いんだって。

ただし、「軽めだから放っておいても大丈夫」と考えるのは要注意。というのも、こういう“軽い”サインが繰り返されるうちに、神経や血管の状態が徐々に悪化してしまうこともあると言われています。

だから、「軽めの痺れかな?」「そのうち良くなるかな?」と楽観せずに、「いつもと違うな」「頻度が増えたな」という変化を自分でチェックしておくことが大切です。

「要注意!“危ない”痺れのサイン」

さて、ここからは「これは見逃しちゃダメ…」という痺れのサインを一緒に見ていこう。まず、手・足・顔の片側だけに痺れが急に出た場合――これは、例えば“片側の手足や顔がしびれる”などの症状が、脳血管障害のサインである可能性が高いと言われています。

また、「力が入りづらい」「ろれつが回らない」「言葉が出にくい」など、痺れに加えて運動や言語の変化が出たら、緊急性の高い状態である可能性があるんだって。

さらに、痺れが“日に日に範囲が広がっている”“症状が強くなってきている”“以前よりも出る回数が増えた”というような変化がある時も、経過観察だけでは済まないと言われています。

つまり、「いつもと違う痺れ」「片側だけ」「力が入らない」などの条件がそろった時は、“ただの姿勢の問題”ではない可能性があるってこと。そんな時は、迷わず早めに専門家に来院して触診・検査を検討した方が安心です。

※ 本文では“痺れ”について一般的な情報を紹介しています。実際の状態や背景には個人差があり、ここで示すものがすべてに当てはまるわけではありません。症状に不安がある場合には、専門の医療機関で触診・検査を受けることが望ましいと言われています。

#痺れるチェック

#しびれ危険サイン

#片側痺れ注意

#手足のしびれセルフチェック

#痺れ早期対応

4.「日常でできる“痺れない体づくり”と簡単セルフケア」

「姿勢と動きを整えるだけでも“痺れ”は変わる?」

「最近、同じ姿勢で仕事してると手がピリピリする」「朝起きたら腕がジーンとする」――そんな声、よく聞きますよね。実は、日常の“姿勢のクセ”が神経や血流に負担をかけているケースが多いと言われています。たとえば、デスクワーク中に前かがみになったり、足を組んだまま座ったりすると、首や腰の神経を圧迫しやすくなります。

そのため、まず意識したいのは「骨盤を立てて座る」「モニターの高さを目線に合わせる」「1時間ごとに立ち上がる」など、ちょっとした姿勢リセット。これだけでも、神経や血流の流れがスムーズになり、“痺れにくい体”づくりにつながると言われています。

また、スマホやパソコンを長時間使う人は、首の角度にも要注意です。うつむき姿勢を続けると“ストレートネック”になり、首の神経が圧迫されやすくなります。こまめに肩を回したり、深呼吸して胸を開く習慣をつけるだけでも、首まわりの緊張がやわらぐそうです。

「血流を促すセルフケアと“冷えない生活習慣”」

「痺れ」と深く関わるのが“血行不良”。冷えや筋肉のこわばりは神経の働きを鈍らせてしまうことがあるとされており、温めて巡りを良くするケアが有効と言われています。

たとえば、お風呂で湯船に10〜15分つかる、寝る前に足首を軽く回す、ふくらはぎを両手でやさしくさする――こうした小さな積み重ねが“巡り”を整える第一歩になります。特に、冷たい床やエアコンの風で足元が冷える季節には、レッグウォーマーや靴下の重ね履きもおすすめです。

さらに、ビタミンB群やマグネシウムを含む食材(例:豚肉、玄米、アーモンド)を意識的に摂ることも、神経や血流の働きをサポートすると言われています。もちろん、食事だけで全てが変わるわけではありませんが、毎日の生活習慣の中で“神経を守る工夫”をしていくことが、長い目で見て大切なんです。

※ 本文は一般的な健康情報をもとにした内容です。痛みや痺れが続く場合や、左右差・力の入りづらさがある場合には、早めに専門機関で触診・検査を受けることがすすめられています。

#痺れ予防

#姿勢改善習慣

#血行促進ケア

#冷え対策

#日常セルフケア

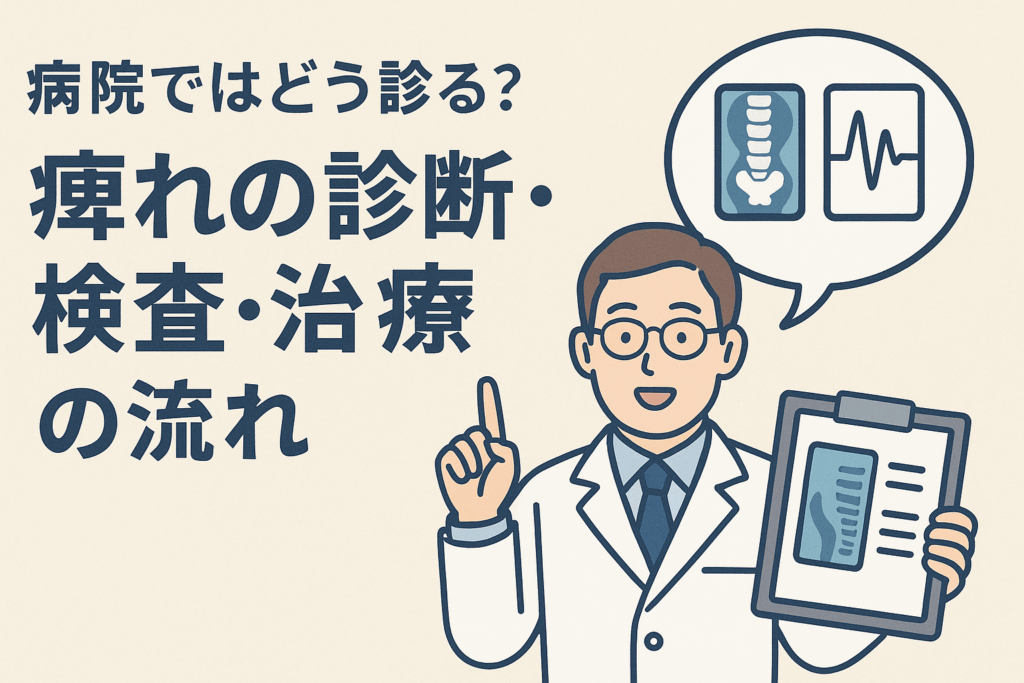

5.「病院ではどう診る?痺れの触診・検査・検査の流れ」

「まずは“どんな痺れか”を丁寧に聞き取るところから」

「病院に行ったら、どんなことをされるんだろう?」と不安に思う方も多いですよね。実際の流れはとてもシンプルで、まずは医師が“どんな痺れか”を丁寧に聞くところから始まると言われています。

たとえば、「どの部位が」「いつから」「どんな時に」「どんな感覚で」痺れるのか――。この4つの情報が、原因を特定するための重要な手がかりになるそうです。

次に行われるのが触診や徒手検査。手足の感覚、筋力、反射などを確認して、神経のどの部分で異常が起きているかを調べていく流れです。「筋肉の硬さ」「関節の可動域」「しびれの範囲」なども確認される場合があります。

この時点で、単なる神経圧迫によるものか、より深い病変が関係しているかのおおまかな方向性が見えてくると言われています。

「画像・神経検査で“見えない原因”を探す」

触診だけで特定できない場合は、より詳しく調べるための検査が行われます。代表的なのがレントゲン検査やMRI。特にMRIは、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など“神経がどこで圧迫されているか”を把握するのに役立つと言われています。

また、神経伝導検査や筋電図という特殊な検査では、神経の信号がどの程度伝わっているか、筋肉がどのように反応しているかを調べることができるそうです。これにより、末梢神経なのか中枢神経なのか、原因の“場所”をより正確に判断できるとされています。

必要に応じて、血液検査や超音波(エコー)検査で、糖尿病・ビタミン欠乏・炎症などの内科的要因も確認されることがあります。

そして結果に応じて、**保存的な施術(ストレッチ・装具・温熱など)**や、手術以外のリハビリ的アプローチが提案されることもあります。

「原因を正しく知ること」が、改善への第一歩になる――そう言われています。

※ 本文は一般的な医療情報をもとに構成しています。実際の検査内容は症状や施設によって異なる場合があります。気になる痺れが続く際は、早めに専門医へ来院・相談することが望ましいとされています。

#痺れの検査

#神経検査の流れ

#MRIと神経伝導検査

#触診と徒手検査

#痺れ改善の第一歩