「足首 ツボ 外側」のポイントを押さえて、むくみ・冷え・足のだるさをセルフケア。外くるぶし周りの代表的なツボ「崑崙」「丘墟」「解谿」の位置・効果・押し方を、図解付きで分かりやすく解説。捻挫・炎症時の注意点も丁寧に紹介します。

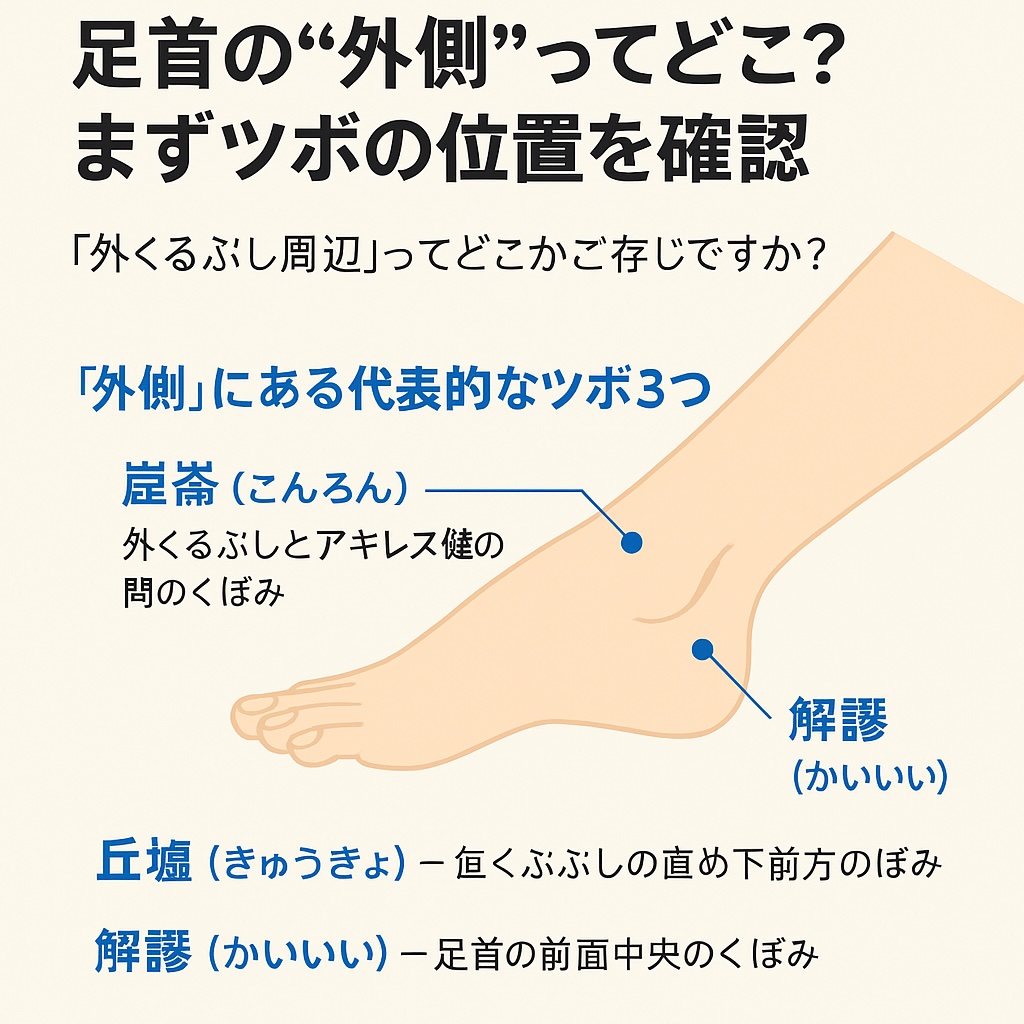

1.足首の“外側”ってどこ?まずツボの位置を確認

足首の外側」と聞いて、パッと場所を思い浮かべられる人は少ないかもしれません。実際には、外くるぶし(足首の外側に出っ張っている骨)を中心とした周辺部を指すことが多いです。歩くときや立っているときに体を支える要の部分でもあり、筋肉や腱、靭帯、神経などが集まっています。このあたりには、足の冷えやむくみ、だるさに関係する重要なツボが集まっていると言われています。

「外くるぶし周辺」という言葉の意味と探し方

「外くるぶし周辺」とは、足首の外側にある丸い骨の出っ張り(外果)のまわりのことを指します。立った状態で足を少し内側にねじると、くるぶしの骨がよりはっきり触れられますよ。その骨を中心に、後ろ側・前側・下側へと指でなぞっていくと、わずかなくぼみや筋の走行が感じられると思います。この範囲が、一般的に“足首の外側”と呼ばれるエリアです。実際に触ってみると、「ここが張ってるな」「冷たいな」と感じることもあり、そうしたサインはツボ押しの目安になることもあります。

「外側」にある代表的なツボ3つ(概要紹介)

外くるぶしの周りには、東洋医学的にも重要なツボがいくつかあります。その中でも代表的なのが次の3つです。

- 崑崙(こんろん)

外くるぶしとアキレス腱の間にあるくぼみです。足の疲れ、ふくらはぎの張り、腰の違和感などに関係があると言われています。外くるぶしを軽くつまみ、その後ろに指を滑らせると小さなくぼみが感じられる場所です。引用元:アリナミン製薬「ツボの種類」、湘南カイロ茅ヶ崎整体院ブログ - 丘墟(きゅうきょ)

外くるぶしの斜め下、やや前方のくぼみにあります。足首の動きや血流に関係し、冷えやむくみ、足の疲労ケアとして取り入れられることが多いツボです。引用元:あしうら屋 - 解谿(かいけい)

足首の前面中央、足の甲とすねの境目あたりのくぼみです。足の疲れやだるさ、冷えなどに関連するポイントと言われています。引用元:ananweb「ツボ特集」

図解・写真で「ここです」という視覚的な確認

ツボは文字で読むよりも、実際の位置を見た方が理解しやすいですよね。下の図のように、外くるぶしを中心に「崑崙」「丘墟」「解谿」がそれぞれの方向に配置されています。鏡を見ながら、あるいは座って自分の足を軽く内側に倒して確認すると探しやすいです。もし触ってみて少し「ズーン」と響くような感覚があれば、それがツボのサインかもしれません。無理のない範囲で、左右のバランスを見ながら軽く押してみましょう。

#足首ツボ #外くるぶし #崑崙 #丘墟 #解谿

2.なぜ「足首ツボ外側」が効くのか?そのメカニズム

「足首の外側を押すと、なんとなくスッキリする」——そう感じたことはありませんか?実は、そこには東洋医学的にも現代的にも理にかなった理由があると言われています。ここでは、2つの視点から「なぜ効くのか?」を見ていきましょう。

東洋医学的な視点(経絡/経穴)

東洋医学では、人の体には「経絡(けいらく)」と呼ばれるエネルギーの流れがあり、その通り道に「経穴(けいけつ)=ツボ」が存在すると考えられています。

足首の外側にはこの経絡が集中しており、特に有名なのが**丘墟(きゅうきょ)と崑崙(こんろん)**です。

丘墟は「少陽胆経」に属し、下肢の循環や痛みにアプローチするツボとされています。特に脚の重だるさや、冷えによる違和感に使われることが多いそうです(引用元:mdx-grp.co.jp)。

一方、崑崙は「太陽膀胱経」に属し、ふくらはぎや腰の疲労、冷えやむくみのケアに用いられることが多いツボと言われています(引用元:アリナミン製薬)。

これらのツボを押すことで、経絡の流れが整い、体全体のバランスを調えるサポートになると考えられています。

現代的な視点(血行・リンパ・筋・関節)

一方、現代的な見方では「足首の外側」は血管・リンパ管・筋腱が密集しており、日常的に負担がかかりやすい部位です。立ち仕事や長時間の座り姿勢によって血流が滞ると、足首周辺に老廃物や水分が溜まりやすくなるとも言われています。

このため、くるぶしまわりをほぐすことで筋肉の緊張が和らぎ、血流やリンパの流れが改善しやすいと考えられています。

足つぼ専門サイトでも、「くるぶし付近のツボ刺激がむくみ・冷え・疲れの軽減につながる」と紹介されています(引用元:EPARKリラク&エステ)。

また、足首の柔軟性を高めることで歩行時の衝撃が分散され、関節への負担も軽くなるそうです。これにより、足全体の動きがスムーズになりやすいという見方もあります。

「このツボを押すとどう変わる?」という変化例

実際にツボを押した後、多くの人が感じるのは「足の軽さ」や「温かさ」です。これは、血流が促されることで冷えていた部分が温まり、筋肉のこわばりがやわらぐためと考えられています。

また、足首の可動域が広がったり、むくみが軽く感じられたりすることもあるようです。これらの変化は即効性というより、継続してケアを行うことで少しずつ実感しやすくなると言われています。

「最近、足首が硬い」「夕方になると靴がきつく感じる」——そんな方は、1日数分のツボ刺激を取り入れてみるのも良いでしょう。ただし、押すときは痛みを感じない程度の力でゆっくり行うのがポイントです。

引用元:

#足首ツボ #外くるぶしケア #むくみ改善 #冷え対策 #崑崙丘墟

3.おうちでできる「足首ツボ外側」3つのセルフ押し方

ツボ押しの魅力は、なんといっても「自宅で簡単にできること」。

ここでは、外くるぶし周辺にある代表的な3つのツボ——崑崙(こんろん)・丘墟(きゅうきょ)・解谿(かいけい)——の押し方を紹介します。どれも難しい動きはなく、テレビを見ながらでも続けられる方法です。

ツボごとの押し方・回数・タイミング

まずはそれぞれのツボを正しく押すことから。力任せに押すのではなく、「痛気持ちいい」と感じる程度を目安にしましょう。

- 崑崙(こんろん)

外くるぶしとアキレス腱の間にあるくぼみを、親指の腹でゆっくり5秒押し、同じく5秒かけて離します。これを3回ほど繰り返しましょう。立ち仕事で脚がだるい日などに行うと、ふくらはぎが軽くなる感覚を得やすいと言われています。

引用元:整体Oasis - 丘墟(きゅうきょ)

外くるぶしのやや前方、少し下にあるくぼみです。人差し指で5秒押して、3回を目安に。冷えやむくみが気になるときに取り入れると良いそうです。

引用元:四ツ谷バランス整骨院ブログ - 解谿(かいけい)

足首の前面中央、甲とすねの境目あたりにあるくぼみ。親指で軽く押さえながら、足首を前後にゆっくり動かすと刺激が伝わりやすいです。無理なく、呼吸に合わせて行うのがポイントです。

引用元:訪問マッサージ レイス治療院

セルフケアを習慣化するコツ(入浴後/寝る前/ながらケア)

ツボ押しを“続ける”ことが大切です。おすすめのタイミングは、入浴後や寝る前。体が温まって血流が良くなっているため、ツボの反応も感じやすいと言われています。

また、歯磨きのあとやテレビを見ている時間など「ながらケア」として取り入れると、無理なく習慣化しやすいです。

「決まった時間に行う」「左右どちらも同じ回数にする」など、ルールをつくると継続しやすいですよ。

引用元:かわな整骨院

道具を使った応用(ツボ押し棒・ボール・テープ併用)

指だけでなく、ツボ押し棒やゴルフボールなどを使うのもおすすめです。道具を使うことで、指の疲れを防ぎながらピンポイントに刺激しやすくなります。

たとえば、床に座ってボールの上に外くるぶしをのせ、軽く前後に転がす方法は、無理のないマッサージとしても人気です。

また、最近では「テーピングでツボをサポートする」方法も紹介されています。刺激を穏やかにキープできるので、日中に行動しながらでもケアが続けやすいと言われています。

引用元:ファイテン公式サイト

#足首ツボ #外くるぶし #セルフケア #崑崙丘墟解谿 #むくみケア

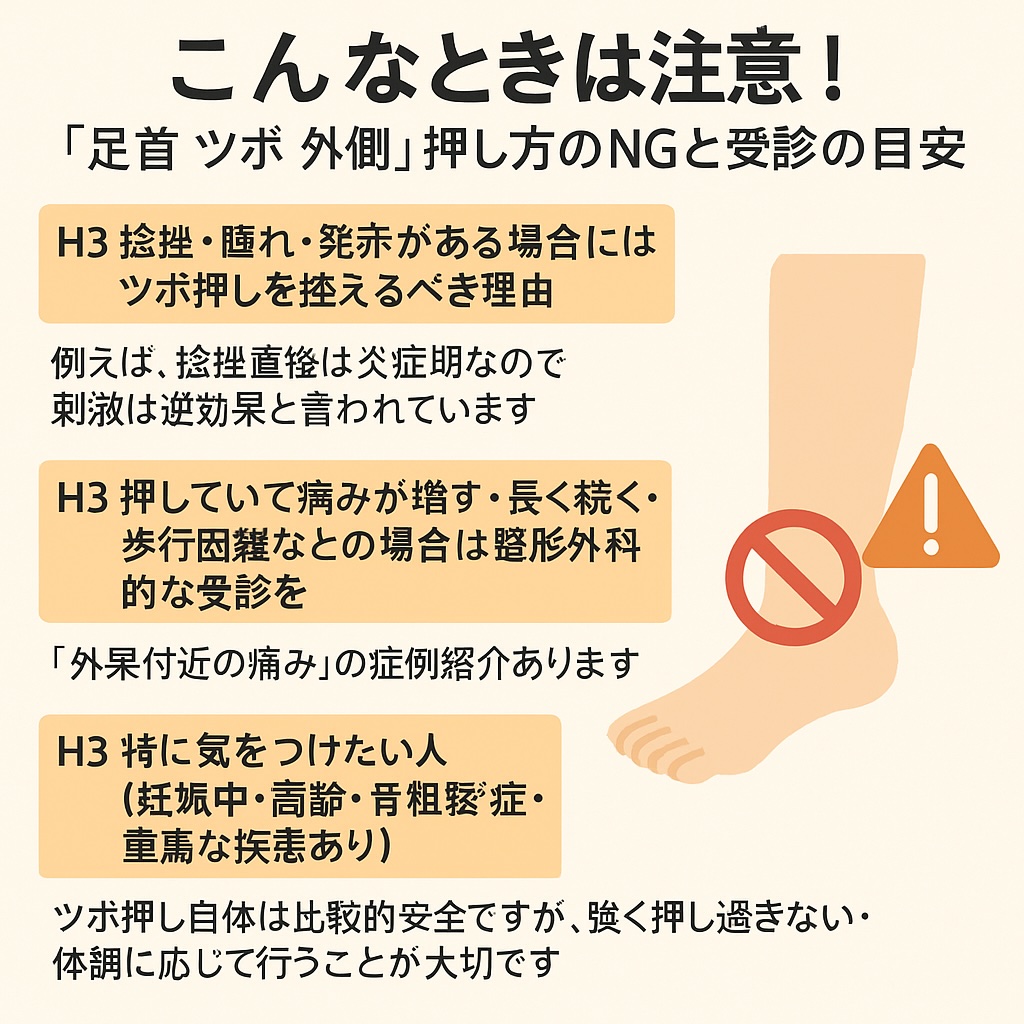

4.こんなときは注意!「足首ツボ外側」押し方のNGと受診の目安

ツボ押しはセルフケアとして取り入れやすい反面、状況によっては避けたほうがいい場合もあります。特に足首の外側は関節や腱、靭帯が集中しているため、炎症や痛みがあるときに刺激すると悪化することもあると言われています。ここでは、注意したいケースと来院の目安を整理しておきましょう。

捻挫・腫れ・発赤がある場合にはツボ押しを控えるべき理由

たとえば「軽い捻挫だから大丈夫」と思って押してしまう方もいますが、捻挫直後は炎症が起きている時期です。この段階でツボ刺激を加えると、炎症反応を強めてしまう可能性があると言われています。

また、外くるぶしのまわりが赤く腫れている場合は、内部に出血や炎症が残っていることもあります。そんなときは冷却や安静を優先し、無理に押さないようにしましょう。

足首の痛みが引いても違和感が続く場合は、靭帯や腱の微細な損傷が残っているケースもあるため、自己判断せずに専門家へ相談するのが安心です。

引用元:ファイテン公式サイト

押していて痛みが増す・長く続く・歩行困難などの場合は整形外科的な来院を

ツボ押しは「心地よい刺激」で行うのが基本です。ところが、押している最中に痛みが強くなったり、翌日になってもズキズキとした違和感が残る場合は注意が必要です。

特に、「足をつくと痛い」「歩くたびにピキッとする」「外くるぶしのあたりが熱をもっている」といった症状がある場合は、整形外科的な問題が関係していることがあります。

ツボ押しを継続しても改善しない、または悪化していると感じたときは、無理をせず一度専門医の触診を受けてみてください。

実際に「外果付近の痛み」に関する症例として、靭帯損傷や滑液包炎などが報告されています(引用元:ツボネット 鍼灸の症例辞典)。

特に気をつけたい人(妊娠中・高齢・骨粗鬆症・重篤な疾患あり)

ツボ押しは比較的安全なセルフケアとされていますが、体調や体質によっては刺激の受け方に差があります。

たとえば、妊娠中の方は足のツボの中に子宮に関係する経絡が含まれるため、刺激の強さや場所に注意が必要とされています。また、骨粗鬆症の人や高齢者は骨や関節がデリケートになっており、強く押すことで痛みや内出血を起こす可能性もあります。

持病がある方や服薬中の方も、自己判断で強い刺激を加えず、まずは軽い押圧から試すようにしましょう。

引用元:あしうら屋

ツボ押しは、上手に取り入れれば体のケアにつながる便利な方法です。ただし、**「痛いけど効いてる気がする」**という感覚は危険信号かもしれません。体のサインを無視せず、無理のない範囲で行いましょう。気になる痛みがある場合は、早めに整形外科や専門施術院に相談することがすすめられています。

#足首ツボ #セルフケア注意 #外くるぶし痛み #ツボ押しNG #整形外科目安

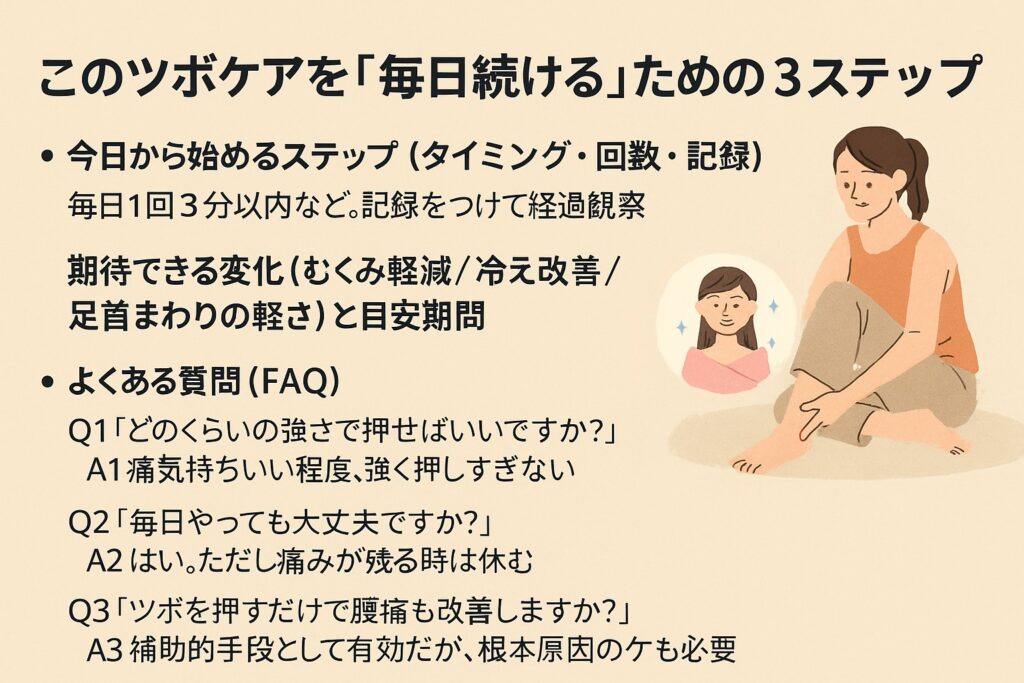

5.まとめ&このツボケアを「毎日続ける」ための3ステップ

せっかく覚えた「足首 ツボ 外側」のセルフケアも、続けなければ効果を感じづらいものです。

ここでは、毎日無理なく続けるための3ステップを紹介します。忙しい日でも「3分でできる」を意識して習慣にしてみましょう。

今日から始めるステップ(タイミング・回数・記録)

ツボ押しは、1回に長時間行うよりも短時間を毎日コツコツ続けるのがポイントです。

たとえば「1日1回・3分以内」を目安にしてみてください。入浴後や就寝前のリラックスタイムに行うと、血流がよくなっている状態で刺激を感じやすいと言われています。

また、スマホのメモやカレンダーにチェックをつけて“記録を残す”のもおすすめです。体調の変化を見える化することで、モチベーションが上がります(引用元:四ツ谷バランス整骨院ブログ)。

期待できる変化(むくみ軽減/冷え改善/足首まわりの軽さ)と目安期間

継続して行うと、足の「重だるさ」や「冷え」が軽く感じられることがあります。これは血流がスムーズになり、筋肉のこわばりがやわらぐためと言われています。

個人差はありますが、1〜2週間ほどで足の軽さやポカポカ感を実感する人もいるようです。

むくみがひどい日は無理に強く押すのではなく、軽くなでるようにして“流すケア”を意識しましょう。

ただし、痛みが強く出る・赤みが続く場合は一度ケアを中止し、必要に応じて専門家に相談するのが安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1:「どのくらいの強さで押せばいいですか?」

A1:痛気持ちいいと感じる程度が目安です。強く押しすぎると筋や皮膚を痛めることがあるので、やさしくゆっくり刺激しましょう。

引用元:西春館

Q2:「毎日やっても大丈夫ですか?」

A2:基本的には問題ありません。ただし、押したあとに痛みや赤みが残る場合は休息日を設けるようにしましょう。体調や疲労度に合わせて無理せず続けるのがポイントです。

Q3:「ツボを押すだけで腰痛も改善しますか?」

A3:ツボ押しはあくまで補助的なケア方法とされています。足首のツボは全身のバランスに関係しますが、腰痛などの根本的な原因にはストレッチや姿勢改善もあわせて行うことがすすめられています。

毎日の小さな積み重ねが、足首まわりの軽さや冷えの改善につながると考えられています。ツボ押しを“気持ちのリセット時間”として取り入れることで、体も心も整えやすくなりますよ。

#足首ツボ #セルフケア #むくみ対策 #冷え改善 #ツボ習慣