「マルク 痛いと感じる方へ。骨髄穿刺(マルク)の痛みの程度・なぜ痛むのか・検査中・検査後のケア・いつ医師に相談すべきかをわかりやすく解説します。」

1.マルク(骨髄穿刺)とは?

検査の目的・対象となる疾患

「骨髄穿刺(通称“マルク”)とは、骨の中にある骨髄から骨髄液あるいは骨髄組織を採取して、血液をつくるしくみや造血細胞の状態を観察する検査だと言われています。data.medience.co.jp+2neurotech.jp+2

たとえば、赤血球・白血球・血小板の数がおかしい、あるいは成熟過程に異常な細胞がみられるとき、または血液のがん(白血病、多発性骨髄腫など)や悪性腫瘍が骨髄に転移していないかを調べる目的でおこなわれることがあるとされています。hemapedia.jp+1

「血液の“つくり場”に直接アクセスして、末梢血液検査だけではわからない情報を得る」ために行う検査で、血液疾患の診断や治療方針の検討に役立つと言われています。症状検索エンジン「ユビー」 by Ubie+1

検査の流れ・穿刺部位(腸骨・胸骨等)

検査当日は、まず採取部位を決めたあと局所麻酔をして、皮膚や骨膜の痛みを軽くする処置をします。chugaiigaku.jp+1 その後、患者さんは通常「うつぶせ」または「横向き(側臥位)」など決められた体位で医師・看護師の指示に従い、脱脂・消毒されたシーツの上に横たわることが多いです。看護roo! [カンゴルー]+1

穿刺部位としては、一般的に腰の骨盤部にあたる「腸骨稜(ちょうこつりょう)」の後ろ側、あるいは前胸部の「胸骨」が使われることがあります。neurotech.jp+1

局所麻酔のあと、専用の穿刺針を骨膜を抜けて骨髄腔まで進め、骨髄液を0.2〜1 mL程度吸引します。chiringi.or.jp+1 採取が終わると、針を抜去して穿刺部位を圧迫止血し、ガーゼ・テープで固定するという流れです。看護roo! [カンゴルー]

所要時間・事前準備・服装のポイント

一般的には検査そのものの所要時間は短く、10〜20分程度という報告もありますが、説明や準備・穿刺後の安静時間を含めるともう少し長めに見ておくほうが安心です。検査直前にはトイレを済ませておくよう促されることがあります。看護roo! [カンゴルー]+1

服装については「検査部位を出しやすいゆったりとした上下セット」や「ウェストのゆるいズボン/スカート」が望ましいとされ、着脱・体位移動がしやすいようにしておくといいでしょう。

また、時間帯によっては検査後に安静が必要なため、検査後すぐに予定が入らないように「半日ほど余裕を持っておく」ことをおすすめします。

検査前には、医師・看護師から「検査の目的・流れ・痛みの可能性・合併症の観察事項」などの説明を受け、疑問点はその場で質問しておくと安心です。レバウェル看護

#マルク #骨髄穿刺 #血液疾患検査 #検査流れ #検査準備

2.「マルク 痛い?」痛みの実態と感じ方

検査中に感じる痛みのタイミング(麻酔/穿刺/吸引)

「マルク(骨髄穿刺)」という言葉を聞くと、「どのくらい痛いの?」と不安になる方も多いでしょう。実際、この検査では 大きく3つのタイミングで痛みや違和感が出ることがある と言われています。湘南カイロ茅ヶ崎整体院+2マイナビ看護師+2

まず最初は「局所麻酔の注射」。皮膚に針を刺すときに、チクッとした痛みを覚えることがあります。マイナビ看護師+1 次に、「骨に針を刺して骨膜や骨髄まで進む」瞬間です。麻酔では皮膚・骨膜周辺はある程度痛みを抑えられますが、骨の内部まで完全に麻酔が届くわけではなく、“ゴリゴリ”や“押される”ような感覚を感じる方もおられます。premedi.co.jp+1 そして最後が「骨髄液を吸引する時」。これは数秒〜十数秒ほど、腰やお尻など穿刺部位周辺に「ズーンとした重さ」「体が吸われる感じ」「何とも言えない違和感」などを感じるという報告があります。湘南カイロ茅ヶ崎整体院+1

このように、痛みの種類や感じるタイミングが異なり、あらかじめ「どんなタイミングでどう感じるか」を知っておくと、検査に臨む心理的な準備につながると言われています。himejibesho.com

患者さんが感じる痛みの表現/体験談

「麻酔の時は注射より痛く感じた」「穿刺中に腰の奥がズーンと響いた」「吸引中に足先まで変な感覚が走った」など、実際の体験談には多様な表現があります。例えば、ドナー経験者の方は「覚醒後、芯から痛いような不思議な痛みがあって、ゆっくり歩くだけで腰に響いた」と語っています。日本骨髄バンク また、「針を刺す瞬間は思ったほどでもなかったけれど、骨髄液を吸われる時に“体が持って行かれそう”な違和感があった」という記録もあります。himejibesho.com+1

これらの声からも分かるように、痛みの表現は人それぞれで、「鋭くチクッ」「骨に響く鈍痛」「体全体が引っ張られるような感じ」などバリエーションがあります。yotsuya-blb.com つまり「痛い」という言葉一つでも、実際は“どこで”“どんな感じで”“どれくらい”という要素がかなり異なるのです。

痛みの程度には個人差がある理由(骨の硬さ・麻酔の効き・心理的緊張)

では、なぜ「痛い」と感じる人と「思ったほどではなかった」と感じる人がいるのでしょうか。主な要因として、① 骨の硬さ(年齢・骨粗しょう症の有無)② 局所麻酔の効き具合③ 検査に対する緊張や不安(心理的な影響)—これらが挙げられています。まず、骨が硬いと針を進める際に抵抗が大きく、骨膜や骨髄腔の刺激が強く出ることがあります。次に、局所麻酔が皮膚・骨膜には効きやすい一方で、骨内には麻酔が届きづらく「針が骨内部に入る感覚」は感じやすいと言われています。看護roo! [カンゴルー]+1 さらに、検査を前にして不安や緊張が高いと、身体が“防御状態”になり筋肉がこわばったり血流が変化したりして、結果として痛みや違和感を強く感じやすいという見方もあります。step-kisarazu.com+1

したがって、痛みを完全になくすことは難しいものの、「検査前に説明をしっかり受けて心構えをする」「リラックスできるよう深呼吸する」「疑問点をあらかじめ医療者に伝えておく」などが、痛みの感じ方を和らげる一助になるとされています。

#マルク #骨髄穿刺 #検査の痛み #体験談 #個人差

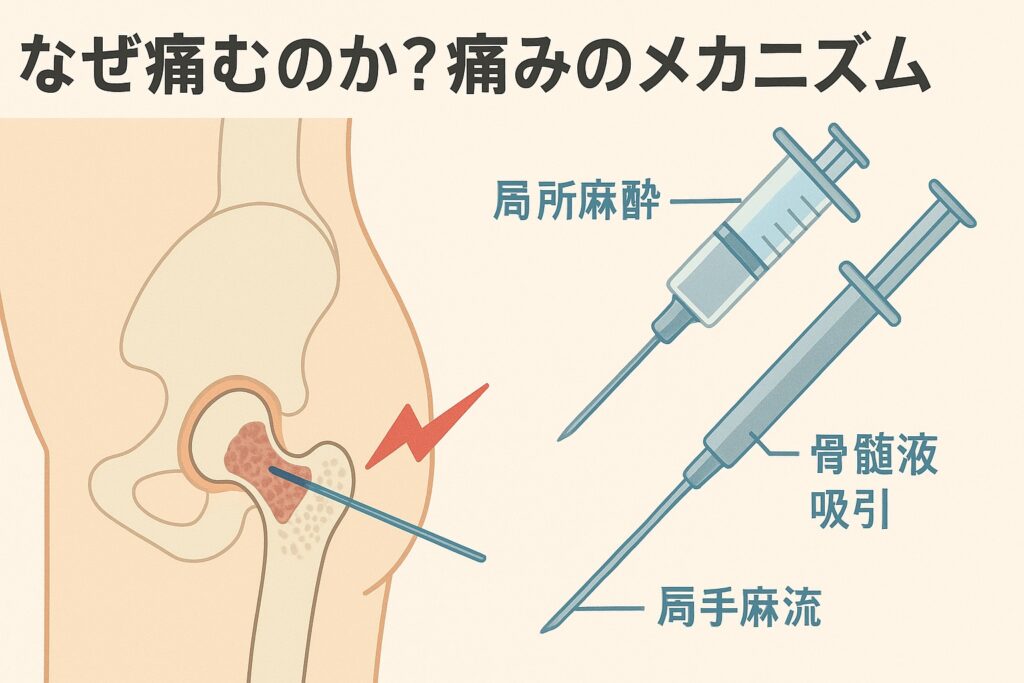

3.なぜ痛むのか?痛みのメカニズム

局所麻酔の限界(骨内部まで届きにくい)

「骨髄穿刺(通称“マルク”)を受ける前に、『麻酔しているから痛くない』と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、実際には“骨の内部”まで麻酔が完全に効くわけではないため、痛みを感じるケースがあると言われています。例えば、一般的に皮膚や骨膜の表面には局所麻酔が比較的効きやすいですが、骨の中の骨髄腔までは麻酔薬が浸透しづらいとされています。看護roo! [カンゴルー]+2マイナビ看護師+2

すると、「麻酔はしたけどなんとなく針の進みを感じる」「骨を削られているような感覚があった」という感想も出てくるわけです。実際、一部の医療機関の説明では「骨に針が入ったときに、少し痛みを訴えることがあります」。豊橋市民病院+1

ですので、“麻酔をしている”=“痛みゼロ”とはならず、「どこまで麻酔が効いているか」「どの部位か」によって感じ方が異なるという特徴があります。

針の刺入・骨髄液の吸引時に生じる刺激

次に、マルク検査中に特に痛みを感じやすいのが、「針が骨に刺さる瞬間」と「骨髄液を吸引する瞬間」です。皮膚の穴あけ・骨膜の貫通を終えて、骨の中の骨髄まで進むときには“ゴリゴリ”という感覚や、針の先端が骨髄腔に達した際の“抜け感”・“引っ張られるような違和感”があると報じられています。豊橋市民病院+2step-kisarazu.com+2

また、骨髄液を注射器で吸引する段階では、「体が吸われるような感じ」「ズーンと重く響く感じ」が生じるケースもあるようで、局所麻酔では和らげきれない“奥深さのある刺激”が原因と言われています。neurotech.jp+1

つまり、どちらかと言えば“物理的な刺激”・“内部での負荷”が痛みの原因となっており、検査を受ける前に「どの場面で痛みを感じそうか」を知っておくことが心理的な備えに役立つと言われています。

緊張・不安・心理的ストレスが痛みを増すしくみ

最後になりますが、痛みの感じ方には「心理的な要素」も無視できません。検査を受ける前に緊張していたり、不安を抱えていたりすると、無意識のうちに筋肉がこわばったり、血流が滞ったり、痛みを感じやすい状態になりやすいと言われています。step-kisarazu.com+1

さらに、体が“構えている”状態だと、同じ刺入刺激でも「重く感じた」「ずっと続く気がした」という感覚になる方も少なくありません。実際、ある施設の体験談には「検査前に説明をしっかり受けておいたら、緊張がましだった」という声も寄せられています。neurotech.jp

したがって、痛みに備える方法として、「検査の流れを把握しておく」「疑問点をあらかじめ医療者に聞いておく」「検査中に深呼吸してリラックスを意識する」などが、痛みの感じ方を和らげる一助になるとされています。

#マルク #骨髄穿刺 #痛みのメカニズム #検査不安軽減 #身体心理連関

4.検査後の痛み・ケアと注意点

検査直後~数日間によくある症状(鈍痛・押すと痛む・腫れ・出血)

「マルク(骨髄穿刺)検査を終えたあと、『あれ?少し痛むな…』と感じる方もいらっしゃると思います。実際、穿刺部位には数日間、鈍い痛みや押すと痛む感覚、軽い腫れや出血跡が残ることがあると言われています。([turn0search4])

具体的には、検査後は局所麻酔が切れた直後から「じんわりズーン」とした痛みが出る場合があり、穿刺部位を触ったときに「押すと響くな」と感じることも多いようです。([turn0search17])

また、穿刺部位が青紫色に内出血を起こしていることもあり、「見た目がちょっと腫れてる?」と気にされる方もいます。加えて、ごくまれにですが出血が長引いたり、部位がぽっこり腫れる“血腫”になったりするケースも報告されています。([turn0search20])

とはいえ、こういった症状は多くの場合「検査の侵襲による一時的なもの」とされ、数日後には落ち着くと考えられています。([turn0search17])

検査後、「痛みが長引くな」「出血が止まらない」「腫れがひどい」など気になることがあれば、早めに医療機関に相談することがすすめられています。

安静・入浴・運動の注意点/セルフケアのポイント

検査後の過ごし方も、痛みの感じ方や回復速度に影響を与えると言われています。まず当日は、穿刺部位の圧迫止血後に安静を保つことが一般的で、30分~数時間横になっている方が多く、その後も当日は激しい運動や長時間の入浴を控えるように指導されることがあります。([turn0search3])

例えば「検査直後にジムへ行った」「長風呂で体を温めた」という行動は、“穿刺部位に負荷がかかる”“血流が増えて出血しやすくなる”といったリスクを高めると言われています。そこで、セルフケアとしては「穿刺部位を清潔に保つ」「ガーゼが取れたら交換」「痛みや腫れが強い時は無理をせず休む」というのが基本です。([turn0search10])

また「軽く歩く」「日常動作をゆっくり行う」程度であれば問題ないことが多く、むしろ血流を保つことで回復に向かうという見方もあります。ですが、痛みが強い場合や出血がある場合には数日間運動を控え、体を安静にしておくのが安心です。

そして、セルフチェックとして「穿刺部位がいつもと違って腫れていないか/熱を持っていないか/出血が止まっているか」を確認しておくと、自分の体のサインに早く気づけるようになります。

「いつ来院すべきか」合併症・異常のサイン

検査後の痛みや出血の多くは軽度で数日以内に改善するとされていますが、“これは普通ではない”サインも知っておくことが大切です。例えば、穿刺部位の痛みが日を追うごとに強くなる、腫れが急に大きくなった、発熱・寒気・赤み・膿のようなものが出た場合は、感染や血腫の可能性が否定できないとされています。([turn0search8])

また、出血が止まらない、出血部位がどんどん広がっている、歩行障害やしびれ・感覚異常が出た場合には、神経損傷や重大な合併症の兆候として、早めの来院がすすめられています。([turn0search20])

さらに、検査後数日たっても痛みが引かず、日常生活に支障をきたすようなら「いつまでに改善するという目安を超えているか?」を医療者と共有することが望まれると言われています。

結局のところ、「少し痛むかな」という程度なら様子をみてもいいものの、「以前と比べて明らかに違う/違和感が強い/長く続いてる」と感じたら、ためらわず相談・来院しておくほうが安心です。

#マルク #骨髄穿刺 #検査後ケア #セルフケア #合併症サイン

5.痛みを和らげるための工夫・医療者と話しておくこと

検査前の説明・声かけ・リラックス呼吸法

「マルク(骨髄穿刺)を受けることになって、『痛そう…』『どう進むんだろう…』とドキドキしている方も多いと思います。実は、検査前の医師・看護師との“話し合い”や“声かけ”によって、痛みの感じ方が軽くなる可能性があると言われています。([turn0search9])

例えば「針を刺しますね」「少しゴリッといきますよ」など、何をいつされるかを逐一伝えてもらえることで、体も心も“準備”ができて、結果的に痛みや違和感に対してびっくりしづらくなるという報告があります。([turn0search3])

加えて、自分でできるリラックス法として「深呼吸をゆっくり繰り返す」「肩の力を抜いてゆるめる」「目をつぶって“落ち着いたイメージ”を持つ」などが挙げられています。検査台で「どうしよう」と焦るよりも、ひと呼吸おいて「大丈夫かな」と自分に声をかけるだけでも、緊張が和らぐと言われているんです。

ですので、検査前に「痛みが不安です」と率直に伝えること、「どんな体勢になるのか教えてください」と尋ねること、そして深呼吸を意識することは、痛みを軽く感じるための大きな一歩となり得ます。

麻酔・体勢・医師・看護師との連携でできる配慮

また、麻酔のタイミング・体勢・医療スタッフとの連携も、痛みを減らすポイントとされています。まず局所麻酔については、「皮膚や骨膜には効いても、骨の内部までは完全には届きづらい」ことが報告されています。([turn0search2])

医師・看護師に「ここが少し響くかも知れません」と予告してもらったり、体勢を決めるときに「苦しくない体勢にしてください」と相談したりすることで、体への負担が少ない状態で検査を受けられるようになります。例えば、腸骨採取なら横向きやうつ伏せの体勢が多いですが、「膝を少し曲げたい」「少し休ませてください」と伝えておくと安定しやすいです。([turn0search3])

さらに、医療スタッフが「今から刺しますね」「少し吸っていきます」と声をかけながら進めてくれることで、「完全に無痛ではないけれど、コントロールされてる」という感覚になり、安心感が高まると言われています。

このように、麻酔/体勢/声かけの3点を医療者と一緒に“工夫”しておくことは、マルク検査を少しでも快適にする鍵となります。

検査後に痛みが残る場合の相談先・次のステップ

そして、検査後も「少し違和感が続くな」「何日か経っても押すと痛いな」と感じる場合には、“いつ・どこに相談すべきか”をあらかじめ知っておくことが安心につながると言われています。([turn0search6])

もし穿刺部位の痛みが数日以上続く、腫れがひどくなる、発熱や膿が出るなどの症状が出たら、穿刺を受けたクリニックや血液内科・造血器内科へ早めに連絡をしましょう。([turn0search4])

また、「痛みが残っているけれど、どこに聞いたらいいのかわからない」というときは、まずは検査担当医師または看護師に「こういう感じが続いているんですが…」と相談して、必要であれば専門医・整形外科・ペインクリニックなどへの紹介を受けるのも1つの方法です。

つまり、検査前だけでなく「検査後も何かあったら相談できる」という安心ラインを作っておくことが、痛みや不安を軽減するためには大切だと言われています。

#マルク #骨髄穿刺 #痛み緩和 #医療者との連携 #検査後相談