足 しびれ 何科を悩んでいる方へ。脚がピリピリ・ジンジンする原因や、整形外科・神経内科・内科など受診先の選び方を症状別に解説します。放置せず「いつ」「どこへ」行けば良いかを明確にご案内。

1.足のしびれとは?症状の特徴と「しびれ=何かのサイン」の理解

「しびれ」の定義:ピリピリ・ジンジン・チクチクなど感じ方の違い

「足のしびれ」と聞くと、多くの人は“正座のあと”のようなピリピリ感を思い浮かべると思います。実際には、ジンジン・チクチク・感覚が鈍い・冷たい感じがするなど、感じ方には個人差があります。

一時的な圧迫によるしびれは自然に消えることが多いですが、慢性的に続く場合は神経や血流の問題が関係しているとされています。特に足先だけでなく、太ももやふくらはぎまでしびれるようなら、体の内部で何らかのサインを出している可能性があるとも言われています。

(引用元:Medicalook)

足のしびれが出る背景:血流障害・神経圧迫・代謝異常など

足のしびれは「原因がひとつ」とは限りません。多くは、血流の悪化や神経への圧迫、代謝異常などが複合的に関わっていると考えられています。

例えば、腰椎椎間板ヘルニアや坐骨神経痛があると、腰から足先に伸びる神経が圧迫され、片側だけしびれるケースが多いです。また、糖尿病や動脈硬化による血流障害では、両足の末端から徐々にしびれが広がる傾向があるとも言われています。

さらに、冷えや運動不足、長時間の同じ姿勢も血行を悪くし、一時的なしびれを起こすことがあるそうです。

(引用元:トータルケアガーデン湘南海老名クリニック、osaka-seboneatama.com)

放っておくリスク:症状が進むとどうなるか

「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、思わぬ悪化を招くことがあります。

軽度のしびれでも、神経障害が進行すると感覚麻痺や筋力低下につながり、歩行が不安定になったり転倒リスクが高まることもあるとされています。

特に、足の冷感や痛みを伴う場合、血管や神経の障害が背景にある可能性があり、早めに専門医に相談することが勧められています。

(引用元:Medicalook、トータルケアガーデン湘南海老名クリニック)

#足のしびれ #神経圧迫 #血流障害 #放置リスク #早めの相談

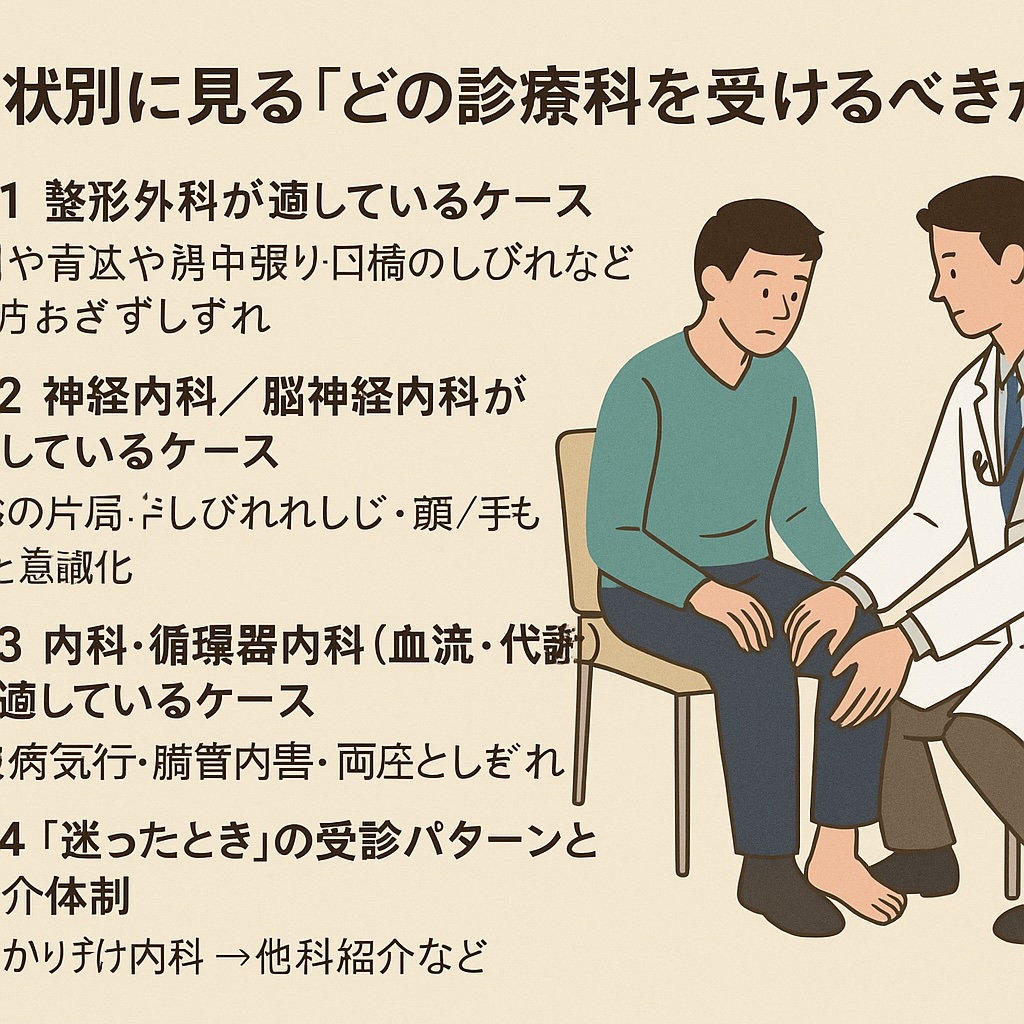

2.症状別に見る「どの診療科を受けるべきか」

整形外科が適しているケース

腰や背中の張りに加えて足がしびれる場合、整形外科への来院がすすめられています。これは、腰椎椎間板ヘルニアや坐骨神経痛など、神経を圧迫する整形領域の問題が関係していることが多いためです。

特に、「立つ・歩く・かがむ」などの動作でしびれが強くなるときや、特定の神経の走行に沿ってピリピリするときは要注意とされています。整形外科では、レントゲンやMRIによる検査を行い、神経や骨の状態を確認しながら、必要に応じて理学療法や姿勢指導などを提案してもらえる場合があります。

(引用元:miyagawa-seikotsu.com、Medicalook)

神経内科/脳神経内科が適しているケース

突然片足だけしびれた、あるいは顔や手も同時にしびれたといった場合は、神経や脳に関わるトラブルの可能性があるとされています。

脳の血流障害や神経伝達の異常など、整形外科では見つけにくい原因が隠れているケースもあるため、神経内科や脳神経内科を受けることが勧められています。

さらに、言葉が出にくい・意識がぼんやりする・片側の力が入りづらいなどの症状を伴うときは、脳卒中の初期サインであることも否定できないため、すぐに専門医の検査を受けることが望ましいとされています。

(引用元:たかだクリニック、Ubie(ユビー))

内科・循環器内科(血流・代謝)が適しているケース

糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病を持っている方で、足先がジンジン・冷たい感じがする場合は、内科や循環器内科を受けたほうがよいとされています。

これは、血流の悪化や神経への栄養不足によって「しびれ」が出ていることがあるためです。特に、**歩くと足がしびれ、休むと改善する(間欠性跛行)**場合、血管の詰まりが関係しているケースも報告されています。

生活習慣病の管理や血流改善を目的とした検査・治療を行うことで、しびれの原因が明確になることもあるようです。

(引用元:Medicalook)

「迷ったとき」の受診パターンと紹介体制

「どこへ行けばいいのかわからない」ときは、まずかかりつけの内科で相談すると安心です。内科医が初期評価を行い、症状に応じて整形外科・神経内科・循環器内科など、適切な専門科へ紹介してもらえる仕組みがあります。

特に、長引くしびれや再発を繰り返す場合は、自己判断せず専門医の意見を聞くことが大切だと言われています。

(引用元:薬の窓口)

#足のしびれ #整形外科 #神経内科 #循環器内科 #受診の目安

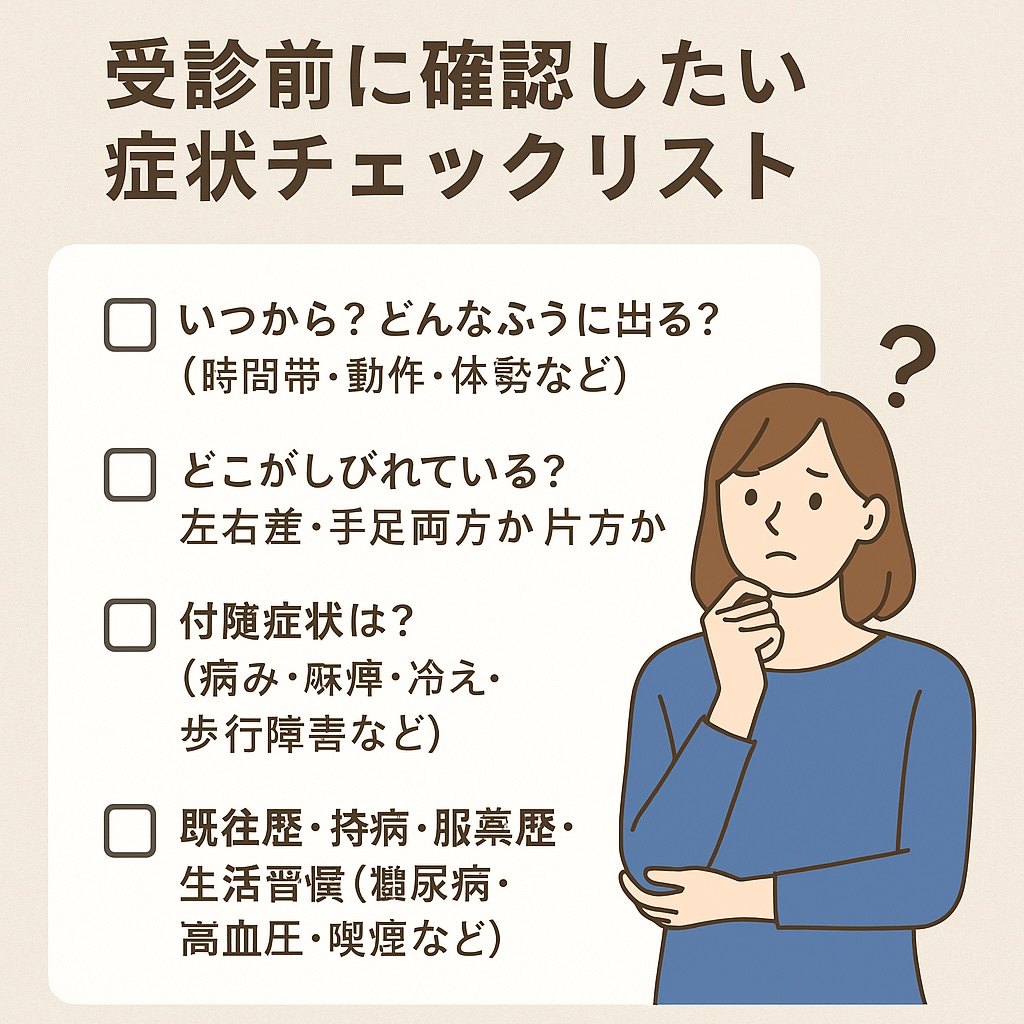

3.受診前に確認したい症状チェックリスト

いつから?どんなふうに出る?(時間帯・動作・体勢など)

しびれの原因を見極めるうえで、「いつから」「どんな場面で」出ているかを整理しておくことが大切だと言われています。

たとえば、朝起きたときに強く感じる場合は寝具や寝姿勢の影響が考えられ、長時間の立ち仕事やデスクワーク後に出るなら血流や神経への圧迫が関係しているかもしれません。

また、動かすと増すか、安静時に強まるかも医師が原因を判断する大きな手がかりになります。

どこがしびれている?左右差・手足両方か片方か

しびれの部位や広がり方も重要な情報です。

片足だけしびれる場合は腰椎や坐骨神経の圧迫など、整形外科的な原因が多いとされます。

一方で、両足の末端から対称的に広がるような場合は、糖尿病や血流障害など全身的な要因が関係することもあります。

また、足だけでなく手や顔にも同時に症状が出る場合は、脳や神経系の疾患が関係することもあるため、来院時に詳しく伝えるようにしましょう。

付随症状は?(痛み・麻痺・冷え・歩行障害など)

単なるしびれだけでなく、痛み・脱力感・冷え・むくみなどが一緒に出ていないかもチェックが必要です。

例えば、痛みを伴うしびれは神経の圧迫や炎症が関係することがあり、足の冷えや色の変化が見られる場合は血流障害の可能性もあるとされています。

さらに、歩行が不安定・階段の昇降がしづらいなどの運動機能の低下があるときは、早めに専門医に相談することが望ましいです。

既往歴・持病・服薬歴・生活習慣(糖尿病・高血圧・喫煙など)

しびれの背景には、日々の生活習慣や持病が関係している場合もあります。

特に、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの慢性疾患を持っている方は、神経や血管のダメージが原因となることがあると言われています。

また、喫煙・睡眠不足・運動不足なども血流悪化を引き起こす要因のひとつです。

医師はこれらの情報をもとに、どの診療科で検査を進めるべきかを判断します。足の指のしびれひとつでも、原因によって来院先が異なることがあるため、事前の整理が診察をスムーズにするポイントです。

(引用元:Ubie(ユビー))

#足のしびれ #症状チェック #血流障害 #神経圧迫 #受診準備

4.受診時に医師に伝えるべきポイント&検査の流れ

医師に伝えるべきこと6項目

来院時には、医師が原因を推測しやすくするための情報を整理しておくと良いと言われています。特に以下の6点は重要です。

- 発症した時期と経過(例:1週間前から、徐々に強くなっている など)

- しびれが出る部位と範囲(片足か両足か、足先かふくらはぎか)

- 悪化・軽減する動作や体勢(座ると楽、立つと強まるなど)

- 痛み・冷え・麻痺などの付随症状

- 既往歴・持病・服薬内容(糖尿病・高血圧・血液サラサラの薬など)

- 生活習慣(喫煙・運動・デスクワークなど)

これらをメモしておくと、問診がスムーズに進み、検査内容もより的確に選ばれやすいとされています。

(引用元:まずはネットでクリニック)

整形外科・神経内科で行われることが多い検査

しびれの原因を特定するには、神経・血流・骨や筋肉の状態を多角的に確認することが大切です。整形外科では、まず触診や姿勢・動作チェックを行い、必要に応じてレントゲン検査で骨格の歪みを確認します。

神経内科では、より詳しい検査としてMRI(脊椎・脳)や神経伝導速度検査が用いられ、神経の伝達障害や圧迫箇所を調べることがあります。

また、血液検査で糖代謝やビタミン欠乏の有無を調べることも一般的です。これらを総合的に見て、どの領域に原因があるのかを判断していく流れになります。

検査結果からの診療科紹介の可能性

検査の結果、整形外科で対応できる範囲を超えるケースでは、他の診療科への紹介が行われることもあります。

たとえば、神経の障害が糖尿病に関連している場合は内科へ、血流の問題が疑われる場合は循環器内科へ案内されるケースがあるそうです。

このように、複数の診療科が連携して原因を探る体制が整っているクリニックも増えているため、最初の来院で原因が特定できなくても、紹介によって適切な検査が受けられることが多いとされています。

(引用元:まずはネットでクリニック)

#足のしびれ #検査の流れ #整形外科 #神経内科 #受診準備

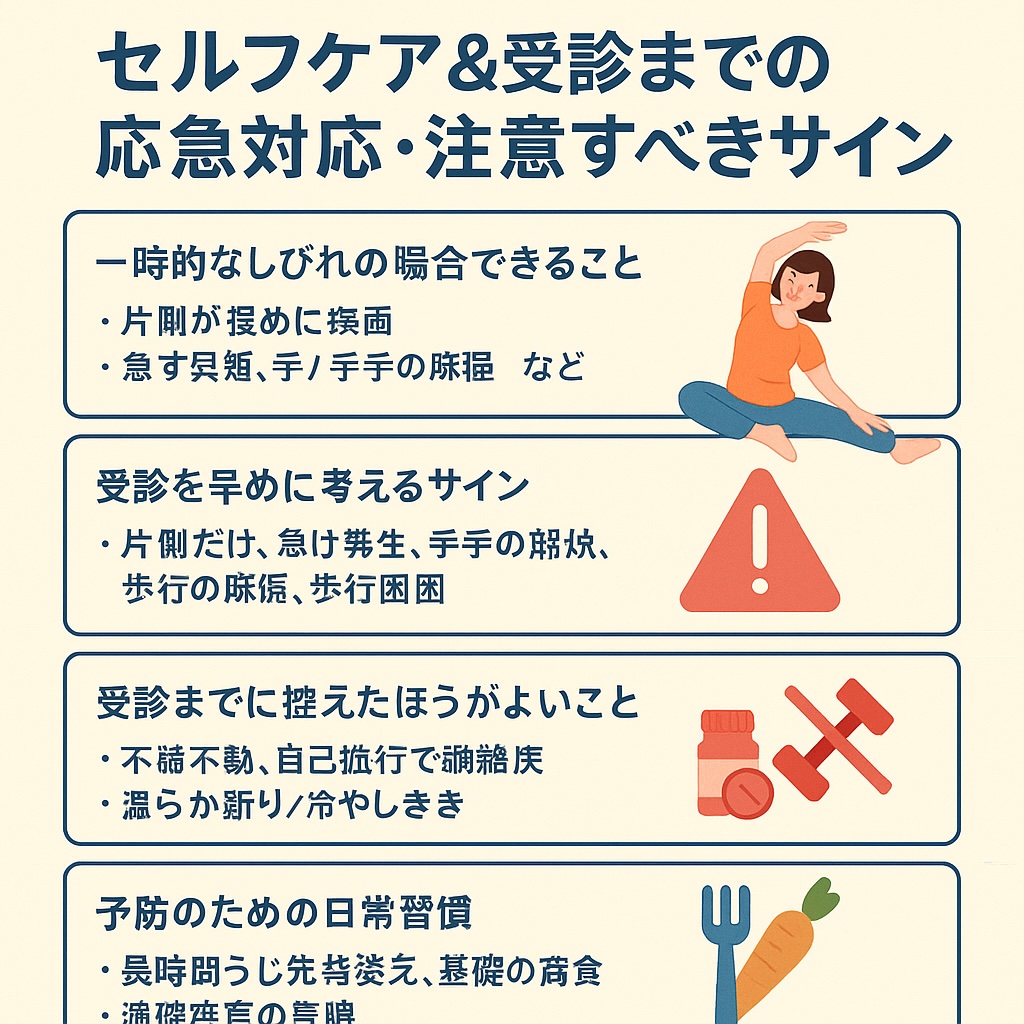

5.セルフケア&受診までの応急対応・注意すべきサイン

一時的なしびれの場合できること(体勢を変える・ストレッチ・血流促進)

一時的な足のしびれは、長時間同じ姿勢をとって神経や血管が圧迫されたときに起こりやすいと言われています。そのようなときは、体勢を変えたり、軽く足首を回す・ストレッチするだけでも血流が促され、改善することがあります。

また、足先を温めたり、ふくらはぎを軽くマッサージするのも血の巡りを助ける方法として知られています。特に冷え性の人は、デスク下で足を冷やさない工夫も大切です。

(引用元:トータルケアガーデン湘南海老名クリニック)

受診を早めに考えるサイン(片側だけ・急な発症・手足の麻痺・歩行困難など)

しびれが「一時的ではなく」「片側だけ」「急に出てきた」場合は、早めの来院がすすめられています。特に、手や顔にも同時にしびれが出る・歩きづらい・力が入りにくいといった症状を伴う場合、神経や脳のトラブルが関係している可能性があるとも言われています。

また、夜間にしびれや痛みで眠れない場合や、数日たっても改善しない場合も要注意です。

(引用元:たかだクリニック)

受診後までに控えたほうがよいこと(無理な運動・自己判断で鎮痛薬・温めすぎ/冷やしすぎ)

来院前や検査を待つ間に、「少しでも楽にしよう」として自己判断で強いマッサージをしたり、市販薬を使うのは避けたほうがよいとされています。

また、しびれの原因によっては、温めることで炎症が悪化するケースもあるため、温冷どちらかを自己判断するのは危険です。

無理なストレッチや運動も、かえって神経や筋肉を刺激して症状を悪化させることがあるため、専門家の指示があるまでは安静を意識しましょう。

予防のための日常習慣(長時間同じ姿勢を避ける・バランスの取れた食事・基礎疾患の管理)

足のしびれを繰り返さないためには、日常の姿勢と生活習慣の見直しが欠かせません。

まず、長時間のデスクワークや立ちっぱなしを避け、1時間ごとに体を動かすことを心がけましょう。

また、ビタミンB群を含むバランスのよい食事は、神経の働きを支えるとされています。糖尿病や高血圧などの基礎疾患を持つ場合は、定期的に検査を受け、全身の血流を保つことがしびれ予防にもつながります。

(引用元:トータルケアガーデン湘南海老名クリニック)

#足のしびれ #セルフケア #受診サイン #血流促進 #姿勢改善