o脚になりやすいスポーツを知って、競技中・練習後にできる対策をマスターしましょう。成長期・成人のアスリートも安心のセルフケア法・フォーム改善法を具体的に解説します。

1.o脚になりやすいスポーツとは?まずは基礎知識

スポーツとo脚の関係を正しく理解しよう

「o脚(内反膝)」とは、立ったときに両膝の間にすき間ができる脚の状態を指します。見た目の問題だけでなく、膝関節の内側に負担がかかりやすくなるとも言われています。特に、スポーツを日常的に行う人は、膝や足首、骨盤への繰り返しの衝撃が体のバランスを崩し、脚のラインに影響を与えることがあるそうです(引用元:karada-seikotu.com)。

なぜスポーツでo脚傾向が高まるのか

サッカーやバスケットボール、陸上などの競技では、片脚に体重をかける動作やジャンプ・着地の繰り返しが多く、膝や足首への負担が増すとされています。特に成長期の骨はまだ柔らかく、筋肉のアンバランスや姿勢のクセが骨格に影響しやすいと言われています。また、トレーニング中に「つま先が外を向くフォーム」が習慣化すると、膝が外側に引っ張られ、o脚のような脚のラインにつながるケースもあるそうです(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。

大人になってからも“後天的”に変化することがある

「子どもの頃の姿勢のクセだけが原因」と思われがちですが、実は大人になってからもスポーツをきっかけに脚のラインが変化する場合があると言われています。特に、ハードな練習や筋トレで外側の筋肉ばかりが発達すると、脚が外方向に引っ張られ、見た目にもo脚傾向が強くなることがあるそうです。普段のフォームや筋バランスを意識することが、長くスポーツを楽しむためのポイントとも言えます(引用元:krm0730.net)。

#o脚 #スポーツ障害 #成長期ケア #膝の負担 #フォーム改善

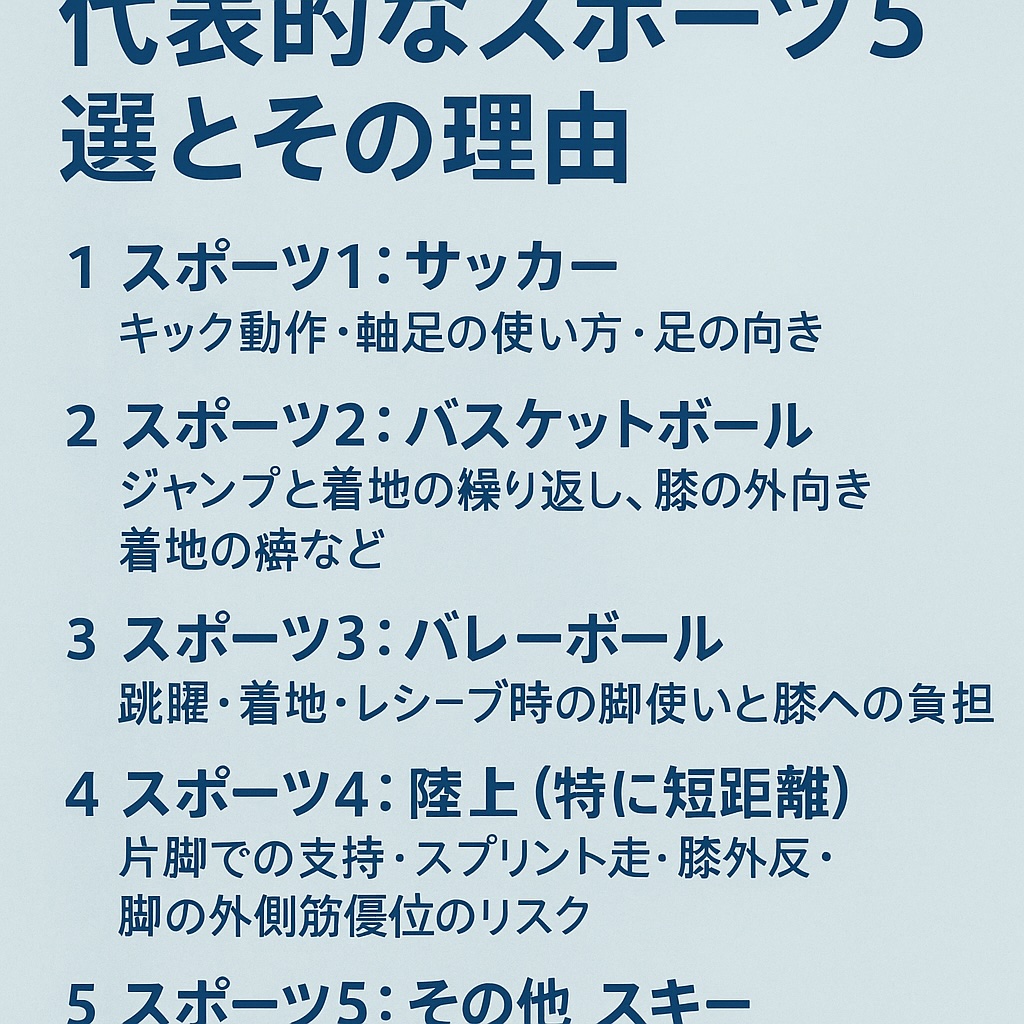

2.o脚になりやすい代表的なスポーツ5選とその理由

スポーツ① サッカー

サッカーは「o脚になりやすいスポーツ」としてよく挙げられます。理由の一つは、キック動作の際に軸足に強いねじれと外向きの力が加わるためと言われています。特に、つま先が外側を向いたフォームで蹴るクセが続くと、膝関節の内側に負担がかかりやすく、脚全体のアライメント(骨の並び)が崩れやすくなるそうです(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。

スポーツ② バスケットボール

バスケットボールは、ジャンプと着地を繰り返すスポーツです。着地時に膝が外側へ流れる「ニーアウト」の姿勢になることが多く、膝関節へのねじれや外反が生じやすいと言われています。また、方向転換や急停止などの瞬発的な動きが多いため、下半身の筋バランスが偏りやすくなる点もリスクの一つです(引用元:sakaguchi-seikotsuin.com)。

スポーツ③ バレーボール

バレーボールでは、レシーブやスパイクの際に何度もジャンプと着地を繰り返します。両脚での着地時に膝が外を向くクセがつくと、膝関節のねじれと内転筋(ももの内側)の弱化を招きやすいとされています。また、片脚での踏み込みやブロック動作も、左右の筋肉バランスを崩す要因の一つです(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。

スポーツ④ 陸上(特に短距離)

短距離走では片脚で地面を蹴り出す瞬間のパワーが大きく、脚の外側の筋肉(大腿筋膜張筋や外側広筋)ばかりが優位になりやすいと言われています。これにより内転筋とのバランスが崩れ、脚全体が外方向に引っ張られることで、見た目のo脚傾向につながる可能性があるそうです(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。

スポーツ⑤ スキー・スノーボードなど

スキーやスノーボードのように脚を固定して動くスポーツでは、方向転換やカーブ中の脚のねじれ動作が繰り返されるため、膝へのねじれストレスが蓄積しやすいとされています。また、転倒や強いブレーキングの際に膝が外方向へ流れるクセがつくと、骨格バランスに影響を与えることもあると言われています(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。

#o脚 #サッカー膝 #ジャンプ着地 #下半身バランス #スポーツ障害

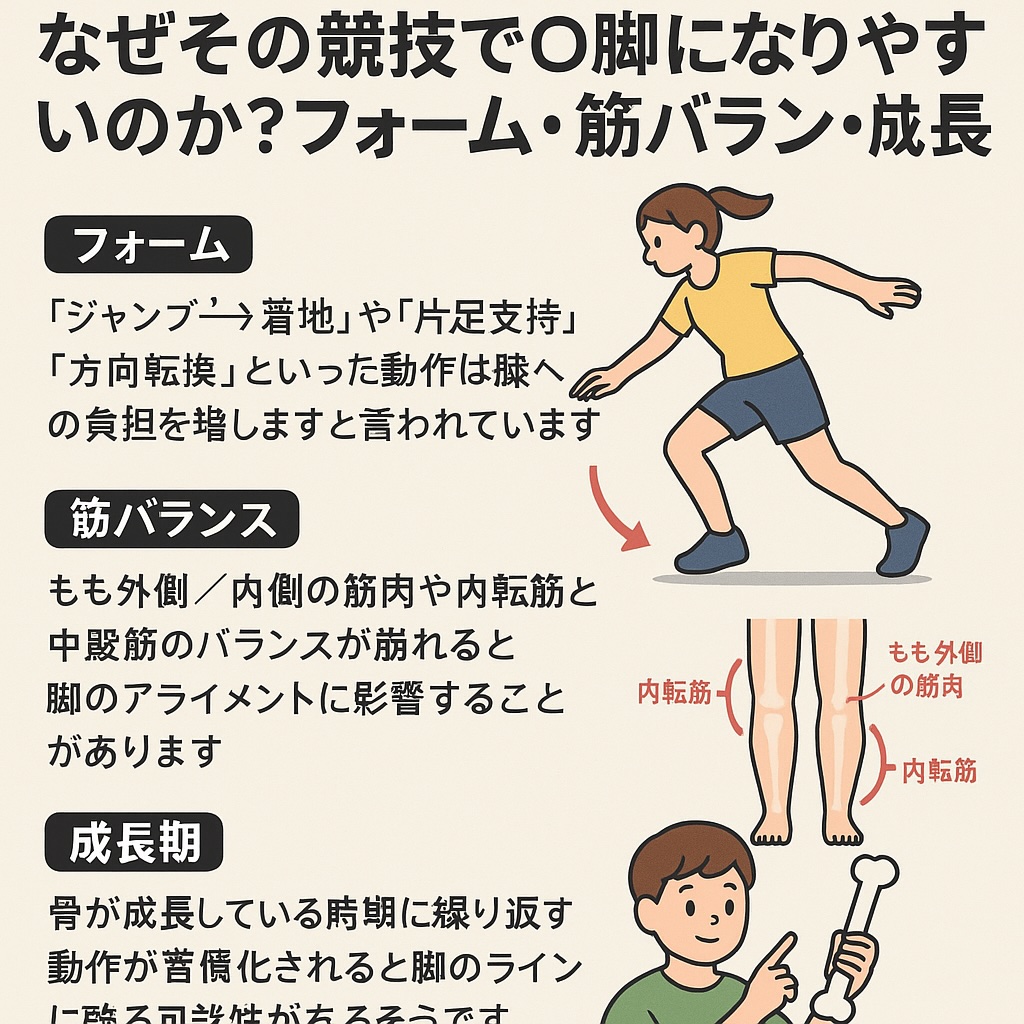

3.なぜその競技でo脚になりやすいのか?“フォーム・筋バランス・成長期”の視点で

フォーム動作が膝に与える負担

スポーツでは「ジャンプ→着地」「片足での支持」「急な方向転換」など、膝関節に強い負荷がかかる動作が頻繁に行われます。これらの動作が続くと、膝が外側に向いたまま固定されやすくなると言われています。特に、着地の瞬間に膝が外へ流れる“ニーアウト姿勢”が習慣化すると、関節や靭帯に偏った力が加わり、脚のラインにも影響することがあるそうです(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。

筋バランスの崩れがアライメントに影響

太ももの外側の筋肉(外側広筋など)が優位に働き、内側の筋肉(内転筋や中殿筋)がうまく使えていない状態が続くと、脚のアライメント(骨の並び方)に偏りが生じやすいと言われています。例えば、サッカーや陸上短距離のように片脚で強く蹴る動作が多い競技では、筋肉の発達に左右差が生まれやすく、そのバランスの乱れが膝の外向き傾向につながることもあるそうです(引用元:整体Oasis)。

成長期の骨・軟骨における影響

成長期の子どもは、骨や軟骨がまだ柔らかく形成途中の段階にあります。この時期に偏った動作を繰り返すと、その形が骨格として残る可能性があると指摘されています。たとえば、毎日同じ側でボールを蹴る、片足ばかりで着地する、といったクセが続くと、骨の成長方向や脚のラインに影響を与えることもあるそうです。そのため、ジュニアアスリートにおいては、フォーム指導や柔軟性トレーニングが特に重要だとされています(引用元:yotsuya-blb.com)。

#o脚予防 #成長期スポーツ #筋バランス改善 #フォーム分析 #膝の負担

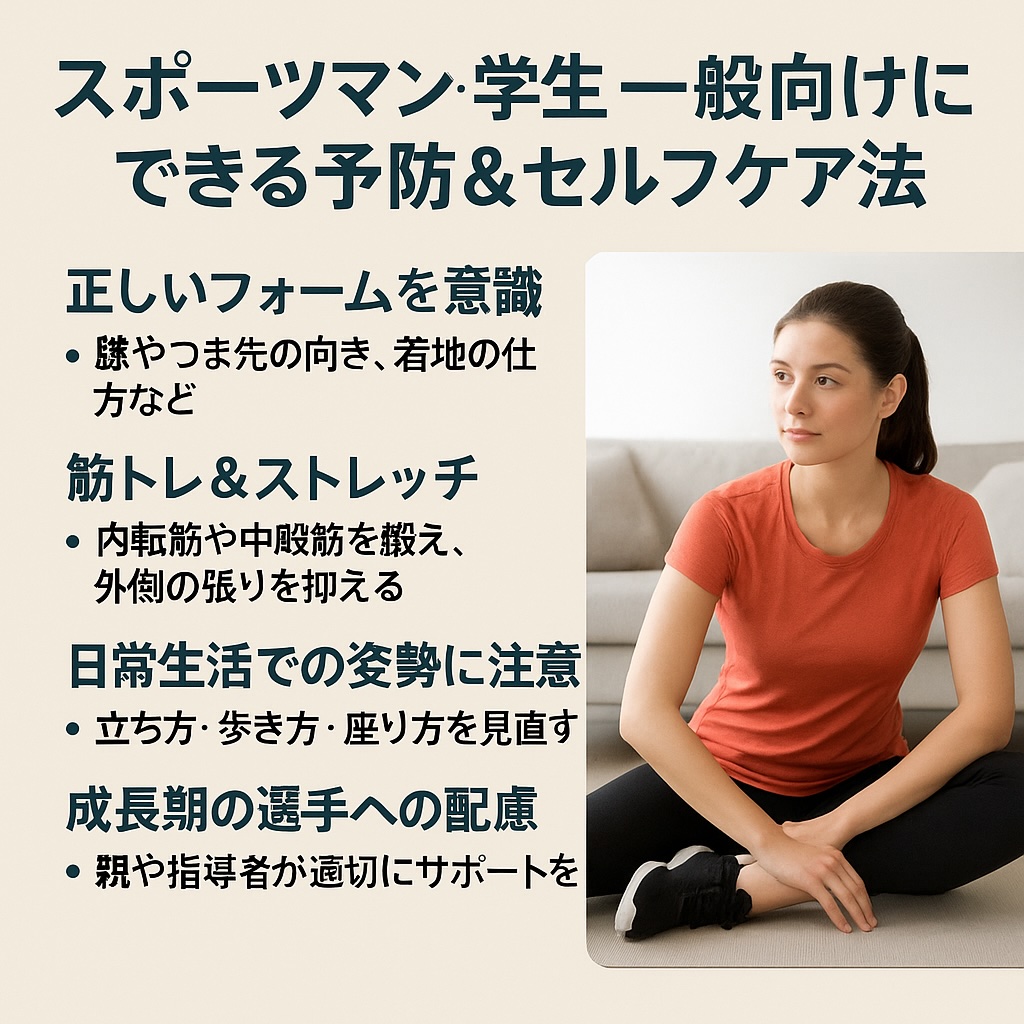

4.スポーツマン・学生・一般向けにできる予防&セルフケア法

フォームを意識することが第一歩

o脚の予防には、まず正しいフォームを身につけることが欠かせないと言われています。特に、膝やつま先の向きに注意し、着地時に膝が外へ流れないよう意識するのがポイントです。ジャンプや方向転換の際は、両膝を正面に向けるようにし、片足重心になりすぎないよう気をつけると良いでしょう。体の軸を安定させることで、膝への負担を軽減し、長く安全にスポーツを続けられるとされています(引用元:あい・メディカル)。

筋トレとストレッチで筋バランスを整える

内転筋(ももの内側)や中殿筋(お尻の横)の筋力を高めることで、脚の外側の張りを抑え、脚全体のラインを整えることができると言われています。おすすめは、内ももを鍛えるボール挟み運動や、お尻の横を刺激するサイドレッグリフトなどです。また、運動前後のストレッチも重要で、筋肉の柔軟性を保つことで関節への負担を和らげることにつながるとされています(引用元:整体Oasis)。

日常動作のクセを見直す

スポーツ中だけでなく、普段の姿勢や座り方・歩き方も脚の形に影響を与えることがあるそうです。たとえば、「片足重心で立つ」「足を組む」「内股で歩く」などのクセは、無意識のうちに膝や骨盤のバランスを崩す要因になるとされています。座るときは両脚を揃え、立つときは体の中心に体重をかけるよう意識してみましょう(引用元:karada-seikotu.com)。

成長期の選手には周囲のサポートが大切

成長期の子どもは骨や筋肉が発達途中のため、過度な練習やフォームのクセが将来の脚のラインに影響する可能性があると言われています。監督やコーチ、保護者が練習後のストレッチや姿勢をチェックし、偏った動きを早めに修正するサポートを行うことが重要です。チーム全体で意識を共有することで、ケガの予防にもつながるでしょう。

#o脚予防 #フォーム改善 #筋トレストレッチ #姿勢意識 #成長期サポート

5.もし既にo脚傾向があるなら?見直すべきポイントと受診の目安

進行すると及ぼすリスク

o脚が進行すると、膝関節だけでなく股関節や腰への負担も増えやすいと言われています。特に、体重が膝の内側に集中することで関節軟骨がすり減り、長期的には「変形性膝関節症」などのリスクにつながるケースもあるそうです。膝周囲だけでなく、太もも外側や腰の張り、股関節の違和感などを感じた場合は、早めに専門家に相談することがすすめられています(引用元:ふじさわ整体院)。

自分でできるセルフチェックのポイント

自宅でも簡単にo脚傾向を確認する方法があります。

- 立位チェック:かかととつま先を揃えて立ったとき、膝の間に指が何本入るか確認。

- 歩行チェック:つま先が外を向きすぎていないか。

- 脚の張り感:太ももの外側ばかりが張っていないか。

これらを日常的に意識することで、変化に早く気づくことができると言われています。鏡での姿勢確認も習慣にすると良いでしょう。

専門家に相談すべきサイン

「膝を伸ばしても違和感がある」「歩行中に片脚だけ外側に流れる」「長時間立つと腰が重く感じる」などの症状が続く場合は、整形外科や整骨院、スポーツリハビリ専門施設での相談がすすめられています。特に、姿勢測定や関節可動域のチェックを行ってもらうことで、原因に合わせた施術や運動指導が受けられるそうです。

スポーツを続けながらケアするための注意点

o脚傾向があっても、正しいフォームとメンテナンスを意識すればスポーツを続けることは可能です。ウォームアップで股関節周りをほぐし、運動後は内もも・お尻のストレッチを取り入れることで、脚全体のバランスを保ちやすくなるとされています。また、疲労を感じる日は無理をせず、アイシングや軽いマッサージでケアすることも大切です。

#o脚ケア #膝の健康 #セルフチェック #リハビリ相談 #フォーム改善