o脚 座り方を見直して、膝の間にすき間が広がるクセにサヨナラ。椅子・床それぞれのポイントや簡単セルフケアで骨盤から整えていきましょう。

1.なぜ「座り方」がo脚(O脚)に影響するのか?

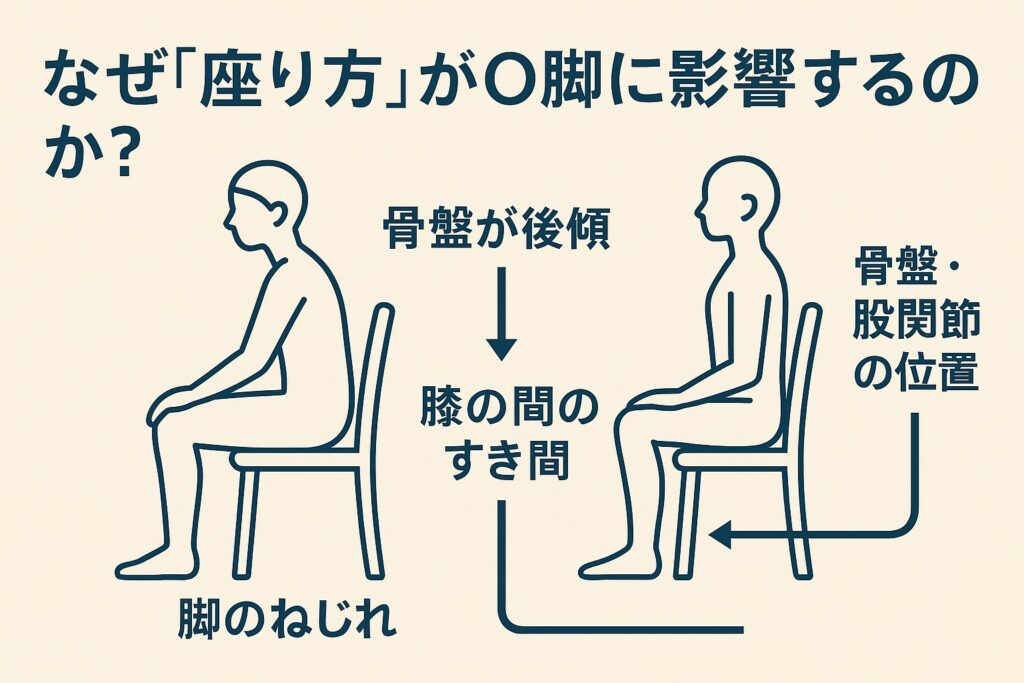

座る姿勢と骨盤・股関節・膝の関係

普段の座り方は、骨盤や股関節の位置を通して脚のラインに少しずつ影響を与えると言われています。たとえば、椅子に浅く腰をかけて背もたれにもたれた姿勢では、骨盤が後ろに倒れがちになります。すると太ももの外側の筋肉ばかりが使われ、内もも(内転筋)やお尻の深い筋肉が働きにくくなるそうです(引用元:https://plusseikotsuin.com/o-kyaku/14289.html)。

骨盤が傾くと股関節の位置もずれ、結果的に膝が外を向くような立ち方・座り方のクセがつきやすいとも言われています。この小さな歪みが積み重なることで、左右の脚のねじれや膝の間のすき間につながる可能性があるのです。

また、背中を丸めた姿勢は腹圧が抜けやすく、体幹が安定しにくくなるとも指摘されています。体の中心がぐらつくことで脚全体のバランスも崩れやすくなり、結果的にo脚が目立ちやすくなるケースもあるようです(引用元:https://greful.com/column/yuka-okyaku/)。

普段の“悪い座り方”が脚のラインに及ぼす影響

「いつも同じ姿勢で座っている」「足を組むクセがある」「片方に体重をかける」——そんな日常の習慣も、骨盤のゆがみを招きやすいとされています。片側の筋肉ばかりが使われると、脚の外側が張ったり、膝の位置が左右でずれることもあります。これが続くと、脚のねじれや下半身太りを感じやすくなることもあるそうです(引用元:https://athletic.work/blog/causes-bow-legs-sitting-position/)。

逆に、骨盤を立てて座り、左右の坐骨(お尻の骨)に均等に体重をのせるだけでも、内ももやお腹の筋肉が自然に働き、脚のラインを支えるサポートになります。毎日の座り方を少しずつ整えることが、結果的にo脚の予防や改善につながると言われています。

#o脚座り方 #骨盤の傾き #悪い姿勢のクセ #内転筋と体幹 #骨盤から整える座り方

2.椅子に座るときの正しい「o脚 対策座り方」

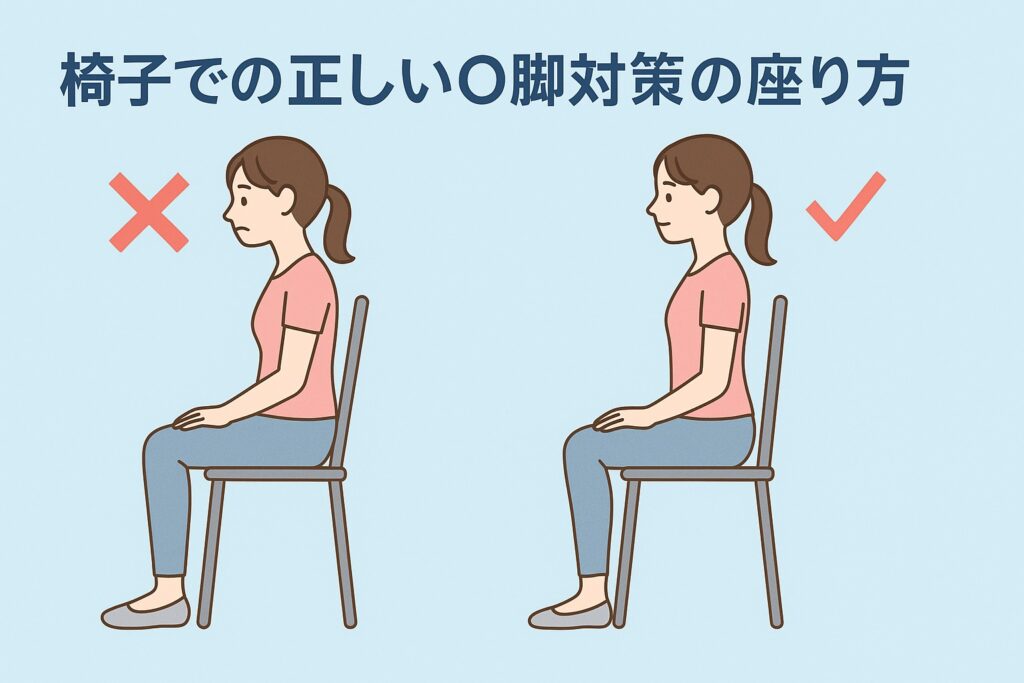

お尻・骨盤・背筋の位置を整えるポイント

椅子に座るとき、最初の意識ポイントは「お尻の位置」です。浅く座って背もたれにもたれかかると、骨盤が後ろに倒れて背中が丸まり、太ももの外側ばかり使われやすくなると言われています。そこで意識したいのが、“深く腰掛けて骨盤を立てる”座り方です。椅子の奥までお尻を入れて、坐骨(お尻の下の骨)が座面に均等に当たるように座るのがコツです(引用元:https://plusseikotsuin.com/o-kyaku/14289.html)。

骨盤を立てた状態では、背筋が自然と伸びて胸も開きやすくなります。無理に背中を反らす必要はなく、「耳・肩・骨盤」がまっすぐ縦にそろう位置を意識するのがポイントです。背もたれに軽く触れるくらいの距離を保ち、腹筋で体を支える感覚をつかむと安定します。姿勢を整えることで、体幹のバランスが保たれ、脚のねじれを防ぎやすくなるとも言われています(引用元:https://athletic.work/blog/causes-bow-legs-sitting-position/)。

もし骨盤を立てづらい場合は、薄めのクッションやタオルをお尻の後ろに敷いて、少し前傾姿勢を作るのもおすすめです。こうすると自然に骨盤が起き、座る姿勢が安定しやすくなります。日常生活の中で、まずは“座る時の骨盤の角度”を意識することから始めてみましょう(引用元:https://greful.com/column/yuka-okyaku/)。

膝・足裏・重心の置き方のコツ

次に大切なのが、膝と足裏の位置です。椅子に深く座ったら、両膝を軽くくっつけるようにします。膝をそろえることで、太ももの内側(内転筋)が働きやすくなり、脚をまっすぐ支える力がサポートされると言われています(引用元:https://chigasaki-shonanchiro.net/blog268/)。

足裏はしっかり床につけることが基本です。かかとが浮いたり、つま先立ちのような状態になると、重心が前に傾き、ふくらはぎや太もも外側への負担が増える傾向があります。椅子の高さを調整して、膝がほぼ直角(90度)になる位置を目安にしましょう。

また、体重を左右どちらかにかけず、両足に均等に乗せることもポイントです。長時間のデスクワーク中は、気づかないうちに片足に重心が偏りやすいので、30分に一度は「膝をそろえて座れているか」をチェックしてみるのも良い習慣です。

座り姿勢を整えることは、ただ見た目を意識するだけではなく、体の使い方を根本からリセットする習慣でもあります。小さな意識の積み重ねが、O脚対策の第一歩になるかもしれません。

#o脚座り方 #椅子の座り方 #骨盤を立てる姿勢 #膝をそろえる座り方 #正しい重心バランス

3.床で座るとき・和座り・横座りなど“避けたい座り方”と“おすすめの座り方”

横座り・ぺたんこ座りなどのリスク

床に座るとき、何気なくしてしまう「横座り」や「ぺたんこ座り」は、O脚の原因の一つになると言われています。横座りでは片側の骨盤がねじれ、片方の股関節に大きな負担がかかりやすくなります。特に女性は柔軟性が高いため、この姿勢を長く続けると骨盤が左右どちらかに傾きやすく、膝の向きも外側に開きやすくなる傾向があります(引用元:https://greful.com/column/yuka-okyaku/)。

また、「ぺたんこ座り」(W座り)も注意が必要です。太ももを内側に折りたたむこの姿勢は、一見楽に見えても、股関節や膝のねじれを引き起こす可能性があるとされています。太ももの内側の筋肉が働きにくくなるため、O脚やX脚の進行を助長する場合もあるそうです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5924/)。

「長時間この座り方をしているかも…」と思ったら、できる範囲で正しい姿勢に戻していくことが大切です。無理に正そうとせず、まずは“気づくこと”が改善の第一歩です。普段から左右対称の姿勢を意識するだけでも、体への負担を軽減しやすくなると言われています。

正座・長座・あぐらなどを使った改善座り方

では、O脚対策としておすすめの“床座り”はどんな姿勢なのでしょうか。

代表的なのは「正座」「長座」「あぐら」といった、左右が対称の姿勢です。

正座は骨盤が立ちやすく、背筋を自然に伸ばしやすい座り方とされています。両足の甲を床につけてお尻をかかとに乗せることで、左右のバランスを保ちやすくなります。ただし、長時間の正座は膝への負担がかかるため、こまめに足を崩すようにしましょう(引用元:https://plusseikotsuin.com/o-kyaku/14289.html)。

「長座(足をまっすぐ伸ばす座り方)」もおすすめです。骨盤を立てて背筋を伸ばすことで、体幹の筋肉を自然に使うことができます。クッションを背中に当てると、無理なく姿勢をキープしやすいです。

さらに、あぐらも左右対称に座ることができるため、骨盤の歪みを防ぐサポートになります。ポイントは、背中を丸めず、骨盤の上に上半身を乗せる意識を持つこと。両脚の力を抜いて、呼吸がしやすい姿勢を保ちましょう(引用元:https://athletic.work/blog/causes-bow-legs-sitting-position/)。

座り方を変えることは、見た目の美しさだけでなく、体のバランスを整えるきっかけにもなります。毎日のちょっとした意識で、脚のラインや姿勢の安定感が変わるかもしれません。

#o脚座り方 #床座り姿勢 #ぺたんこ座り注意 #正座と骨盤 #あぐらでバランス改善

4.座ったまま/座った後にできるセルフチェック&習慣化の方法

座り姿勢セルフチェックリスト

日常の中で「自分の座り方がO脚を進行させていないか」を意識して確認することが大切です。とはいえ、難しい専門的な知識は必要ありません。以下のような簡単なチェックを、仕事中や休憩中に取り入れてみましょう。

セルフチェックのポイント

- 椅子に深く腰かけたとき、坐骨(お尻の下の骨)が左右均等に当たっているか?

- 膝と膝の間にすき間が空きすぎていないか?(こぶし1個以上なら骨盤の傾きサインとも言われています)

- 足裏がしっかり床についているか? 片足が浮いていたり、つま先立ちになっていないか確認しましょう。

- 骨盤が後ろに倒れていないか? 背中が丸まりやすい人は、骨盤クッションなどを活用するのもおすすめです。

- 背中から首にかけて一直線になっているか? 頭が前に出る“スマホ首”姿勢は脚のバランスにも影響すると言われています。

これらの項目を1日1回、鏡の前でチェックしてみるだけでも、姿勢への意識が変わります。意識を継続することが、O脚対策の第一歩とされています(引用元:https://plusseikotsuin.com/o-kyaku/14289.html、https://chigasaki-shonanchiro.net/blog268/)。

座った時間が長い時のこまめケア・ストレッチ

デスクワークやスマホ操作など、座っている時間が長い生活が続くと、どうしても骨盤や股関節まわりの筋肉が固まりやすくなります。そんなときに取り入れたいのが、“座ったままでもできる簡単ストレッチ”です。

たとえば、

- 内もも寄せエクササイズ:膝の間にクッションや丸めたタオルを挟み、軽く押し合うように10秒キープ。内転筋が刺激され、脚を内側に引き寄せる力を整えるサポートになります。

- 骨盤リセット運動:骨盤を前後にゆっくり傾ける動きを5回。背もたれに寄りかからず、骨盤の動きを感じながら行いましょう。

- ふくらはぎの血流促進ストレッチ:かかとを床につけたまま、つま先を軽く上げ下げします。足首を動かすことで血流が改善しやすくなると言われています。

また、30分〜1時間ごとに一度は立ち上がる習慣をつけることも重要です。軽く歩いたり、体を伸ばすだけでも、股関節まわりの緊張がほぐれ、脚のラインを整えやすくなるとされています(引用元:https://athletic.work/blog/causes-bow-legs-sitting-position/、https://greful.com/column/yuka-okyaku/)。

少しの動きでも積み重ねれば、姿勢のクセが徐々にリセットされていくかもしれません。無理のない範囲で、日常に「動く時間」を増やしてみましょう。

#o脚座り方 #座り姿勢セルフチェック #骨盤リセットストレッチ #内ももエクササイズ #デスクワーク姿勢改善

5.この座り方だけで十分?「こんな時は専門家に相談を」

明らかな膝の隙間・痛み・変形の疑いがある場合の目安

座り方の見直しは、O脚対策として有効な一歩だと言われています。しかし中には、「座り方を変えても脚の形がほとんど変わらない」「痛みが強くなってきた」と感じる方も少なくありません。そうした場合には、体のバランスや関節の状態に、より深い問題が隠れていることもあります。

たとえば、立ったときに膝と膝のすき間が指3本以上ある、左右の膝の高さが違う、歩くと膝や股関節に痛みが出るといった場合は、骨格の歪みや関節の変形が関係していることがあるそうです(引用元:https://athletic.work/blog/causes-bow-legs-sitting-position/、https://plusseikotsuin.com/o-kyaku/14289.html)。

また、膝のお皿の向きが外側を向いている、立つと脚の外側ばかりに重心がかかるといった特徴も、O脚傾向のサインとされています。こうした状態が続くと、関節の摩擦や筋肉のアンバランスが進み、変形性膝関節症などのリスクにつながる場合もあるため、早めの専門相談が安心です(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/5924/)。

「まだ大丈夫」と我慢せず、整形外科や整骨院などで骨盤・膝・股関節の触診や検査を受けると、原因の特定や早期改善につながる可能性があります。

座り方改善+立ち方・歩き方・筋力バランスとの連動について

O脚対策では、「座り方」だけでなく、立ち方・歩き方・筋力バランスも一緒に整えることが重要だと言われています。なぜなら、日常の動作はすべて連動しているため、座っている時間だけ意識しても、他の姿勢が崩れてしまうと効果が薄くなるからです。

たとえば、立つときに重心が外側に偏っていたり、歩くときに膝が外を向くクセがあると、脚の外側の筋肉ばかり使われて内もも(内転筋)やお尻(中臀筋)が弱くなり、骨盤が外に開きやすくなる傾向があります(引用元:https://greful.com/column/yuka-okyaku/)。

そのため、椅子での正しい姿勢を保ちながら、立ち上がる際には「足の内側で床を押す」ように意識したり、歩くときに「膝とつま先を正面に向ける」ことを心がけましょう。さらに、太ももの内側を意識して歩くだけでも、日常的なO脚対策になるとされています。

もし可能であれば、姿勢改善を専門とする整体やリハビリ施設で歩行・姿勢チェックを受けてみるのもおすすめです。自分では気づけないクセを客観的に見てもらうことで、より正確なケアができるようになります。

#o脚座り方 #膝の隙間チェック #専門相談の目安 #立ち方歩き方改善 #筋力バランス調整