寝る方向を見直すだけで眠りの質・腰・消化・体調に変化が出ることがあります。今回は「寝る方向」がどう影響するのか、正しい方向・姿勢・注意点を分かりやすく解説します。

1.寝る方向とは何を指す?

「寝る方向」という言葉を聞くと「どっち向きに寝ればいいの?」と感じる方も多いでしょう。実はこの言葉の中には少なくとも 3つの意味合い が含まれています。それが「向き」「姿勢」「方角」です。

言い換えれば、寝ている時の体の 向け方・体の 姿勢・そして部屋やベッドの 方角/枕の向き の3つが、「寝る方向」という大枠で語られることが多いのです。

「向き」と「姿勢」と「方角」の違い

まず「向き」とは、例えば「顔を右に向けて横向きに寝る」「頭を上に、足を下に仰向けで寝る」といったように、体がどの方向に向いて寝ているかを指します。

次に「姿勢」は、「仰向け」「横向き」「うつ伏せ」といった体の寝ている状態そのものを示します。例えば、横向き(右側を下に)などですね。実際、「寝る時は右向きがいい/左向きがいい」という議論があるのも、主にこの「向き+姿勢」の組み合わせを指しています。

最後に「方角」とは、ベッドや枕の向いている地理的な方向、つまり「北枕」「東枕」「南枕」「西枕」など、部屋の中で頭をどの方角に向けて寝るかという意味です。風水的な観点や地磁気を考えた研究が語られるのもこの「方角」です。

なぜこの3つがまとめて“寝る方向”になるのか?

この「向き・姿勢・方角」の3要素は、どれも「寝ている時の体と環境の向き合い方」という点でつながっています。たとえば「横向き(姿勢)で顔を左に向けて(向き)寝る」とき、そのベッドが北を向いていたら(方角)、その人の“寝る方向”は「左を下にして北枕」というように3要素が絡み合うわけです。

さらに、これらが睡眠・体調・気持ちに影響を及ぼすと言われており、たとえば「右向きで寝ると消化に良いと言われています」。また、「南北向きで寝ると中途覚醒が少ないという研究もあります」。

こうして「たかが寝る向き」と思いがちなところに、実は姿勢や方角という環境的な要素も含まれていて、それらをまとめて「寝る方向」として語ることで、読者が“どこをどう見直せばいいか”を整理しやすくなります。

このように、「寝る方向=向き+姿勢+方角」という三面から捉えると、自分に合う眠り方を探すヒントが見えてきます。寝る向きや姿勢を変えるだけでも眠りやすさが変わる可能性があると言われていますし、方角を意識することで気分や環境も整えやすくなります。次回以降は、それぞれの “寝る向き”“寝姿勢”“方角” が体や眠りにどう影響するかを詳しく見ていきましょう。

#寝る方向 #寝姿勢 #枕の向き #横向き寝 #ベッド方角

2.寝る方角(ベッド・枕の向き)が及ぼす影響

「寝る方向を変えると運気が上がる」「北枕は縁起が悪い」といった話を聞いたことがある方も多いと思います。実はこの“寝る方角”というのは、風水的な意味だけでなく、睡眠の質や体のリズムにも関係すると言われています。最近では、地磁気や太陽の動きと体の向きとの関係を調べた研究も行われているそうです。

方角によって変わる睡眠の感じ方

たとえば「北枕」。日本では葬儀の際に北枕にすることから避けられる傾向がありますが、実際には「頭を北に向けて寝ると、地磁気の流れが体と平行になり、落ち着いた睡眠がとれる」とも言われています。

一方で「南枕」は、太陽に顔を向ける形になるため、朝の目覚めが良くなると感じる人が多いそうです。さらに「東枕」は活動的で前向きな気持ちを促し、「西枕」はリラックスしやすいなど、それぞれに特徴があるとされています。

ただし、これらの効果には個人差があり、必ずしも誰にでも当てはまるわけではありません。

科学的にも注目される“寝る向きと地磁気”の関係

インドや欧州の一部研究では、動物や人間が休息時に「南北方向を向く」傾向があることが観察されています。磁場の影響を受けることで自律神経の働きが安定し、眠りの質が向上したという報告もあるようです。

とはいえ、研究結果はまだ限定的で、「科学的に完全に証明された」とは言えません。とはいえ、「自分の感覚として落ち着く向き」で寝ることが、最終的には一番の快眠につながると言われています。

自分に合う“寝る方角”を見つけるポイント

「北がいい」「東がいい」と決めつけるよりも、実際にベッドや枕の向きを変えてみて、寝起きの気分や体の軽さを比べてみるのがおすすめです。部屋のレイアウト上、どうしても希望の方角にできない場合は、寝具や照明、カーテンの色などでバランスを取る工夫も有効だと言われています。

大切なのは、「向きを意識しすぎて眠れなくなる」ほど神経質にならないこと。自分の体が心地よく感じる環境を整えることが、結果的に良い睡眠につながるようです。

#寝る方角 #北枕 #南枕 #快眠環境 #睡眠の質向上

3.寝る姿勢(向き・体の向け方)が体に及ぼす影響

寝るときの姿勢は、思っている以上に体への負担や睡眠の質に関係していると言われています。朝起きたときに「首がこってる」「腰が重い」と感じる人は、もしかすると“寝る姿勢”が関係しているかもしれません。仰向け・横向き・うつ伏せ、それぞれに特徴があり、体の使い方や悩み別に合う姿勢が異なるそうです。

仰向け寝の特徴とメリット・デメリット

仰向けは体全体を自然に支えやすい姿勢で、背骨のカーブを保ちやすいと言われています。首や肩の緊張をやわらげ、血流を妨げにくい点もメリットです。ただし、いびきが出やすくなる人もいるため、気になる場合は枕の高さや角度を工夫するとよいでしょう。

横向き寝の特徴 ― 左右で違う体への影響

横向き寝は、腰や背中に痛みを感じる人にとって比較的楽な姿勢とされています。特に「左向き」で寝ると、胃の出口が下になるため、消化がスムーズになりやすいと言われています。一方、「右向き」で寝ると心臓への圧迫が減るという意見もあります。

ただし、片側だけで長時間寝ると、肩や骨盤に負担がかかることもあるため、適度に寝返りをうつことが大切です。

うつ伏せ寝の注意点と工夫

うつ伏せ寝は呼吸がしづらく、首をねじる姿勢になりやすいため、首・肩まわりに負担がかかることがあると言われています。ただし、どうしてもこの姿勢が落ち着く場合は、胸の下に薄めのクッションを入れるなどして、体のねじれを軽減する工夫をしてみましょう。

姿勢を変えることで期待できる“眠りの改善”

理想的なのは、寝返りを自然にうてる環境をつくることです。体は一晩で20〜30回ほど寝返りをしており、この動きによって血流を保ち、筋肉のこわばりを防いでいるそうです。枕の高さやマットレスの硬さを調整し、寝返りしやすい環境を整えることが、結果的に質の良い眠りにつながると考えられています。

#寝る姿勢 #仰向け寝 #横向き寝 #うつ伏せ寝 #快眠ポイント

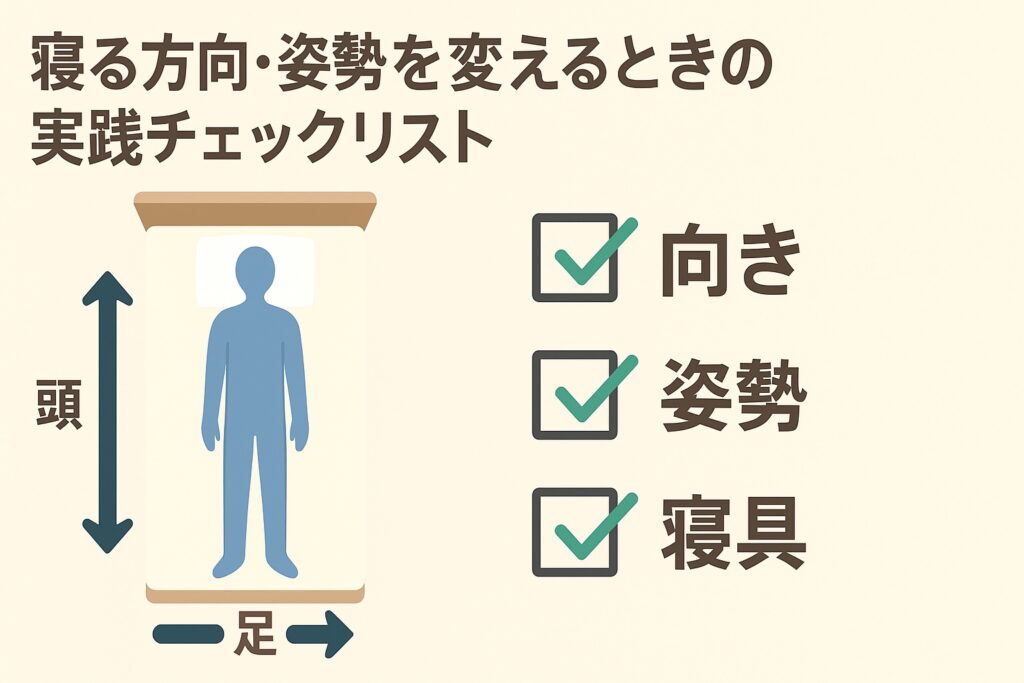

4.寝る方向・姿勢を変えるときの実践チェックリスト

「寝る方向を変えたら、どこから手をつけたらいいの?」と感じる方も多いかと思います。ここでは、実際に“寝る方向・姿勢”を見直す際のチェックポイントを整理しました。ベッド・枕・寝返りなど複数の観点から確認することで、眠りの環境を少しずつ改善できると言われています。

チェック① 寝具と寝室レイアウトの確認

まず、ベッドや枕の向きやレイアウトを見直してみましょう。例えば、枕が南を向いているか、頭と足の向きがどうなっているかを一度確認してみてください。加えて、マットレスや敷き布団が体の沈み込み過ぎ・反り返り過ぎになっていないかも大事です。

具体的には、仰向けで寝た時に腰やお尻のあたりが「グッと沈み込んでいないか」、また横向き時に肩や腰が「浮いたり圧迫されたりしていないか」をチェックしてください。寝具が向いていないと、寝返りが打ちにくくなり、体に負担がかかりやすいと言われています。

チェック② 寝返り・向き変更の習慣をつくる

“寝る方向・姿勢を変える”と言っても、ただ向きを替えるだけではなく、寝返りをスムーズに打てる環境を整えることがポイントです。寝返りが少ないと体の同じ部分に負担がかかってしまい、腰痛・肩こり・眠りの浅さにつながる恐れがあります。

実践としては次のような方法があります:

- ベッド入り口側から枕側まで真っ直ぐな動線かどうかを確認する

- 寝返りを打っても体がぶれないよう枕やマットレスの反発力を見直す

- 寝る向きを「うつ伏せ → 横向き(左右) → 仰向け」の順で4~5泊ずつ試してみて、自分の体調・快適感と照らし合わせる

チェック③ 向きを変えた後の“変化サイン”を記録する

向きを変えたら、翌朝起きたときの体の軽さ・肩・腰・首の違和感・睡眠の深さなどを1〜2週間記録してみましょう。例えば「左を下に横向き寝にしてから、朝の胃もたれが減った」「北枕にしてから途中覚醒が少なくなった気がする」など、体感をメモしておくと有効です。風水的な方角理論だけでなく、体がどう感じるかを重視することで、自分にとって最適な寝る方向・姿勢が見えてくると言われています。

ただし、「この向きが万人に合う」と断言できるわけではありません。ご自身の環境・住まい・体調・ライフスタイルを勘案しながら、少しずつ試していくことが大切です。

#寝る方向 #寝姿勢チェックリスト #快眠環境 #ベッド向き見直し #寝返り促進

5.こんな場合は専門家へ相談を ― 寝る方向では解消しづらいケース

「寝る方向や姿勢を変えても、なかなか体の不調が改善しない…」という方もいます。寝方の見直しは確かに日常で取り入れやすい方法ですが、症状によっては、他の要因が関係していることもあるそうです。ここでは、寝る方向だけでは解決しづらいケースと、専門家へ相談したほうがよい目安を紹介します。

慢性的な痛みやしびれが続く場合

「朝起きても腰や首が重い」「腕や足がしびれる」といった状態が長く続く場合、筋肉や神経、関節などに問題がある可能性も考えられます。特に、寝具を変えたり寝姿勢を調整しても改善が見られない場合は、整形外科や整体院などで体のバランスや可動域をチェックしてもらうとよいと言われています。

自己判断で「寝る方向のせい」と決めつけてしまうと、原因を見逃すことにもつながりかねません。

睡眠の質が極端に悪い・眠れない日が続く場合

寝る方角や姿勢を工夫しても、「眠りが浅い」「夜中に何度も目が覚める」「寝ても疲れが取れない」という状態が続くときは、睡眠リズムやストレス、ホルモンバランスの乱れなどが関係していることもあるそうです。

とくに、いびきや無呼吸の兆候がある場合は、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害が隠れている可能性もあるため、専門クリニックでの検査がすすめられています。

ストレスや自律神経の乱れが影響しているケース

「向きを変えると眠れる日もあるけど、また眠れなくなる」といった波がある場合、体ではなく心のコンディションが関係していることもあります。ストレスや不安、生活リズムの乱れが続くと、自律神経のバランスが崩れ、睡眠リズムが乱れやすくなると言われています。

そんなときは、睡眠環境の調整に加えて、専門家によるカウンセリングや生活習慣の見直しを行うとよいでしょう。

まとめ ― 「寝る方向」はあくまで“きっかけ”

寝る方向や姿勢を変えることは、快眠へのひとつの入り口です。ただ、それだけで全ての不調が改善するわけではありません。大切なのは、「寝方を見直しても良くならないときは、ほかの要因も考える」という姿勢です。早めに専門家へ相談することで、原因の特定や適切なアドバイスを受けやすくなると言われています。

#寝る方向 #寝姿勢 #睡眠の質 #専門家相談 #体の不調