鵞足炎 治し方:膝の内側がズキッと痛む原因を詳しく解説し、セルフケア・理学療法・生活改善までを5つのステップで丁寧に紹介します。早期に適切な処置をとることで、日常動作の痛みを減らしましょう。

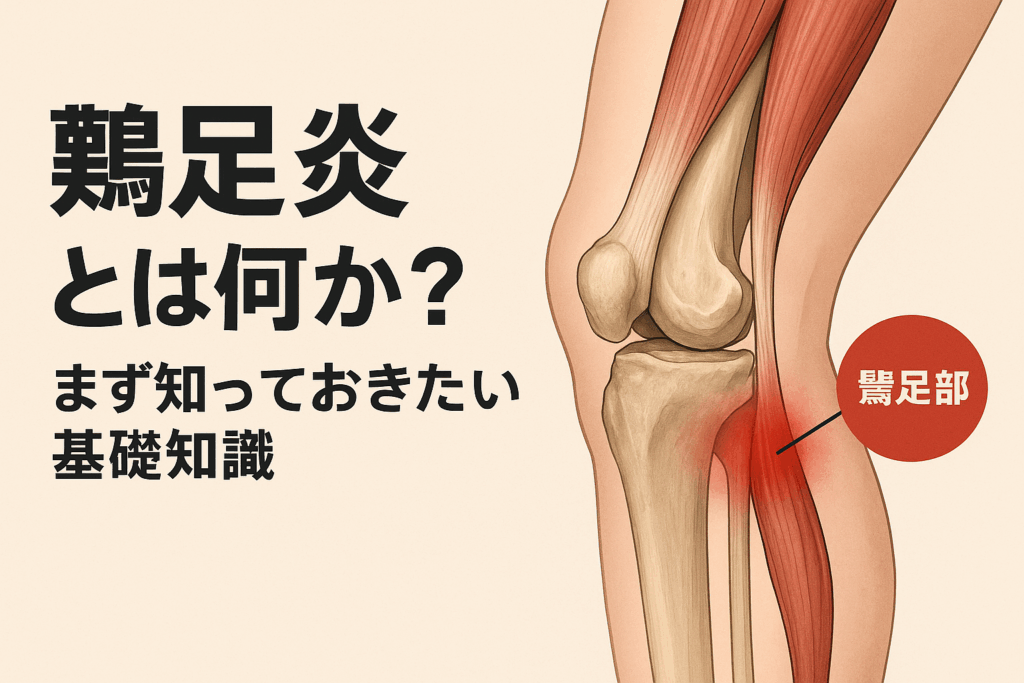

1.鵞足炎とは何か?まず知っておきたい基礎知識

膝の内側に起こる“腱と筋肉の炎症”と言われています

「膝の内側がズキッと痛む」「階段の上り下りで違和感がある」——そんな症状の裏に潜んでいるのが**鵞足炎(がそくえん)**です。

鵞足とは、太ももの内側にある3つの筋肉(縫工筋・薄筋・半腱様筋)の腱が膝の内側で集まる場所のことを指します。この形がガチョウの足のように見えることから、その名が付けられたと言われています。

なぜ痛みが出るのか?そのメカニズム

鵞足炎は、膝を曲げ伸ばしする動作や走る・ジャンプするなどの繰り返し動作で、腱や滑液包に過度な摩擦やストレスがかかることで炎症が生じるとされています。特に、スポーツ愛好者や長時間の立ち仕事をする方、またO脚・X脚傾向の人に多くみられる傾向があるようです。

痛みは主に**膝の内側下部(脛骨内側)**に現れ、押すとピンポイントで痛むのが特徴です。初期段階では違和感程度でも、放置すると歩行や階段動作で鋭い痛みに変わるケースもあると言われています。

放置せず早めの対策を

鵞足炎は、初期であれば安静・冷却・ストレッチなどのセルフケアで改善することが多いとされています。しかし、無理を続けたり、フォームの乱れを放置したりすると炎症が慢性化し、改善までに時間がかかる場合があります。

また、似た位置に痛みが出る「変形性膝関節症」や「半月板損傷」との区別がつきにくいため、自己判断せず整形外科や接骨院などで触診や動作チェックを受けることがすすめられています。

#鵞足炎 #膝の内側の痛み #鵞足部 #ランナー膝 #膝トラブル予防

2.なぜ痛む?原因と悪化させないためのポイント

鵞足炎の痛みは“摩擦と負担の積み重ね”と言われています

鵞足炎(がそくえん)の痛みは、膝の内側にある「鵞足部」と呼ばれる腱や滑液包に、繰り返しの摩擦やストレスが加わることで炎症が起きると言われています。特に、ランニングや階段の昇り降り、立ち仕事など、膝を頻繁に使う動作で起こりやすい傾向があるそうです。

痛みが出やすいのは、膝の曲げ伸ばしを何度も行う人や、筋力のバランスが崩れている人。日常生活の中でも知らないうちに負担をため込んでしまうケースが少なくありません。

筋肉の硬さや姿勢のクセも大きな要因

太ももの内側(薄筋や半腱様筋)や外側(大腿筋膜張筋など)が硬くなると、膝の内側に引っ張りが生じ、腱の摩擦が増えるとされています。また、O脚やX脚、骨盤の歪みといった下肢のアライメント(脚の軸)の乱れも、鵞足部へのストレスを増やす原因になると言われています。

姿勢のクセや歩き方の偏りが積み重なると、左右のバランスが崩れ、膝の内側ばかりに負担が集中することもあります。「片脚に体重をかけるクセがある」「長時間のデスクワークで股関節が固まりがち」という方も注意が必要です。

靴・フォーム・環境による影響も見逃せません

意外と見落としやすいのが靴の状態や走行フォームです。すり減った靴底やサポート力の弱いシューズで走ると、膝への衝撃がダイレクトに伝わりやすくなると言われています。さらに、コンクリートなどの硬い路面での運動や、急激な練習量の増加も炎症を悪化させる要因となります。

フォームの乱れや筋肉のアンバランスを放置していると、痛みが慢性化するケースもあるようです。

悪化を防ぐためにできる日常の工夫

鵞足炎を悪化させないためには、負担の原因を減らすことが大切だと言われています。たとえば、運動前後のストレッチを習慣化する、股関節や太ももの筋肉をほぐす、靴のクッション性を見直す、長時間同じ姿勢を避ける――こうした小さな積み重ねが痛みの再発を防ぐポイントになります。

また、痛みが長引く場合は、整形外科や接骨院で動作チェックを受け、適切なアドバイスをもらうのもおすすめです。

#鵞足炎 #膝の痛み原因 #筋肉の硬さ #O脚X脚 #膝ストレス対策

3.すぐにできるセルフケア&応急処置

まずは「安静」と「冷却」で炎症を落ち着かせることが大切

鵞足炎(がそくえん)は、膝の内側にある腱や滑液包が炎症を起こすことで痛みが出ると言われています。そのため、痛みを感じたらまず無理をせず安静にすることが第一歩です。ジョギングや階段の昇り降り、長時間の立ち仕事など膝に負担をかける動作は一時的に控えましょう。

炎症が強いときは、**アイシング(冷却)**も効果的だとされています。氷のうや保冷剤をタオルで包み、痛む部分を15〜20分ほど冷やします。1日数回行うことで、炎症や腫れをやわらげる助けになると言われています。

膝をサポートするためのテーピングやサポーター活用

痛みが落ち着いてきたら、サポーターやテーピングを取り入れて膝の負担を減らすのもおすすめです。鵞足部を軽く圧迫するようにサポートすると、動作時の摩擦をやわらげると言われています。ただし、強く締めすぎると血行を妨げるおそれがあるため、心地よい程度の圧に調整するのがポイントです。

また、膝の曲げ伸ばしをサポートするタイプのサポーターを選ぶと、運動時の不安感を軽減しやすいとされています。

筋肉の柔軟性を取り戻すストレッチを取り入れよう

炎症が落ち着いてきたら、再発を防ぐために太もも周辺の筋肉をやわらかく保つストレッチが大切だと言われています。

たとえば、

- 太ももの前側(大腿四頭筋)を伸ばす:立った状態で片足を後ろに引き、かかとをお尻に近づける。

- 内もも(薄筋)を伸ばす:床に座り、足の裏を合わせて膝を外に開く。

- ハムストリングスを伸ばす:椅子に浅く座り、片足を前に伸ばして体を軽く前に倒す。

これらを1回15〜30秒、2〜3セット行うと良いとされています。動かす際は「痛気持ちいい」程度で止め、無理なストレッチは避けましょう。

悪化を防ぐ生活の工夫もポイント

痛みが落ち着いた後も、同じ姿勢を長時間続けない・体重を片脚にかけない・柔らかい路面で運動するなど、日常の中での工夫が大切だと言われています。

また、膝への負担を減らすために体重管理や靴の見直しを行うのも良いとされています。小さな意識の積み重ねが、再発予防につながると考えられています。

#鵞足炎 #膝の痛みケア #アイシング #ストレッチ #セルフケア

4.専門的アプローチ/改善を加速させるために

専門家による検査とアプローチで原因を明確に

鵞足炎(がそくえん)は、膝の内側にある腱や滑液包の炎症によって起こるとされていますが、痛みの原因は人によって異なると言われています。自己判断で「ただの使いすぎ」と思ってしまうと、改善が遅れることもあるため、整形外科や接骨院での検査・評価が重要です。

整形外科では、まず触診や動作チェックを行い、痛みの位置や範囲を確認します。その後、必要に応じてレントゲン・MRI・超音波(エコー)検査などを実施し、骨や腱、滑液包の状態を詳しく調べることが多いようです。

こうした検査を通じて、「炎症なのか」「筋バランスの問題なのか」「フォーム由来なのか」といった根本要因を明確にし、個々の状態に合った施術方針を立てることが大切だとされています。

理学療法・運動療法で再発を防ぐ体づくりへ

痛みの軽減後には、理学療法士による運動療法が効果的だと言われています。鵞足炎の多くは、股関節や太もも周りの筋肉のアンバランスが関係しているため、筋力トレーニングやストレッチ、フォーム改善を通して再発を防ぐアプローチが行われます。

特に、股関節外転筋(中臀筋など)やハムストリングス、内転筋群の強化は、膝の安定性を高める上で有効とされています。運動時のフォームを動画などでチェックし、正しい動きに修正する指導を受けることで、再発リスクを下げられると考えられています。

医療的な施術・最新の改善アプローチ

炎症が長引く場合や、セルフケアでは痛みが引かない場合には、医療的な施術が検討されることもあります。一般的には、消炎鎮痛薬の投与や滑液包への注射が行われるケースがあると言われています。

また、近年では難治性の鵞足炎に対して、超音波ガイド下での注射や**再生医療(PRP療法)**などの選択肢も広がっているようです。

これらの施術はすべて医師の判断のもとで行われるため、痛みが長期化している場合は、専門医への来院を検討してもよいとされています。

早めの相談が改善の近道

「しばらく様子を見よう」と放置してしまうと、膝全体に負担が広がることもあるため、早めの専門相談が改善を早める鍵になると言われています。痛みの経過や動作のクセを丁寧に伝えることで、より適切な施術プランを立ててもらいやすくなります。

また、医療とセルフケアを並行して行うことで、より早い改善を目指せると考えられています。

#鵞足炎 #膝の痛み改善 #理学療法 #専門施術 #再発予防

5.再発予防と日常生活で続けるべき習慣

ストレッチと筋トレで「負担をかけにくい体」をつくる

鵞足炎(がそくえん)は一度改善しても、再発しやすい傾向があると言われています。その理由のひとつは、膝の使い方や筋肉のアンバランスが残っているためです。再発を防ぐには、日常的にストレッチと筋トレを続けて、膝まわりをしなやかに保つことが大切だとされています。

具体的には、

- 太もも前面(大腿四頭筋)や後面(ハムストリングス)を伸ばすストレッチ

- 股関節周囲の筋肉(中臀筋・内転筋)のトレーニング

- 階段を使った軽いスクワットやバランス練習

などがすすめられています。

これらを継続することで、膝の安定性が高まり、再発予防につながると考えられています。無理せず、自分のペースで少しずつ行うことがポイントです。

フォームと靴を見直して負担を減らす

鵞足炎は「膝の使い方」や「靴の状態」にも影響を受けやすいと言われています。特にランニングやウォーキングを習慣にしている人は、フォームと靴の見直しが欠かせません。

すり減ったソールやサポート力の弱いシューズを履いていると、膝の内側にストレスが集中しやすくなるとされています。専門店などで足型を測定し、自分の足に合う靴を選ぶと良いでしょう。

また、走り方や歩き方のクセをビデオで確認したり、専門家にフォーム指導を受けたりするのもおすすめです。正しい動作パターンを身につけることで、膝の摩擦を軽減できると考えられています。

生活習慣の中に“休む工夫”を取り入れる

再発を防ぐには、「頑張りすぎないこと」も大事です。痛みが落ち着いたからといって急に負荷を戻すと、炎症が再び出やすくなると言われています。

長時間の立ち仕事やデスクワークでは、1時間ごとに軽く立ち上がってストレッチをする、階段では手すりを使う、重い荷物は分けて持つなど、日常の中で小さな工夫を積み重ねましょう。

また、睡眠不足や栄養バランスの乱れも筋肉の回復を遅らせることがあるため、食事や休養の質を見直すことも再発予防の一部とされています。

早めのケアと意識が長く動ける体を守る

「また痛くなるのが怖い」と思う方も多いですが、鵞足炎は早めに気づいてケアすることで、長期化を防げるケースが多いとされています。

日々の小さな違和感を見逃さず、冷却やストレッチを取り入れたり、専門家に相談したりすることで、快適な生活を維持できると言われています。

#鵞足炎 #再発予防 #ストレッチ習慣 #正しいフォーム #膝ケア