こむら返りの治し方をわかりやすく解説。急につったふくらはぎをどう対処するか、なぜ起きるのか、毎晩起こる人・運動中になる人別の予防法まで、専門サイトを基に“自分でできる”ケアを紹介します。

1.こむら返りとは?症状と起こるメカニズム

ふくらはぎが突然つる“こむら返り”の正体

夜中や運動中に「足がピキッとつって痛い!」という経験、ありますよね。これが、いわゆるこむら返りと呼ばれる現象です。主にふくらはぎの筋肉(腓腹筋)が急に強く縮んでしまい、自分の意思では動かせないほどの激しい痛みを感じるのが特徴です。

一度つると、数十秒から数分間ほど痛みが続き、筋肉がこわばったような感覚が残ることもあります。「寝ていて急に痛みで目が覚めた」「水泳やランニングの最中に足が止まった」というケースも多く見られます。

特に高齢者やスポーツをする人、妊娠中の方、冷えやすい人に起こりやすいと言われています。

なぜ起こるの?筋肉と神経のバランスがカギ

こむら返りは、筋肉と神経の連携バランスが崩れることで起こると考えられています。

通常、筋肉は神経からの「縮め」「ゆるめ」の信号を受けて動きます。しかし、疲労や脱水、ミネラル不足(特にマグネシウム・カルシウム・カリウムなど)によって信号の伝わり方が乱れると、筋肉が急に収縮し、戻れなくなってしまうのです。

また、冷えや血行不良によって筋肉が硬くなることも誘因の一つとされています。特に寝ている間は体温が下がりやすく、血流が滞るため、夜中にこむら返りが起きやすいとも言われています。

そのため、「水分やミネラルをこまめに補給する」「入浴で体を温める」「寝る前に軽くストレッチをする」といった習慣が、予防につながると考えられています。

ただし、頻繁に起こる場合は糖尿病や神経の異常、血流障害などが関係しているケースもあるため、一度整形外科や内科で相談するのが安心です。

#こむら返り

#ふくらはぎがつる

#筋肉のけいれん

#ミネラル不足

#冷え対策

2.こむら返りが起きた時の応急処置・対処法

まずは軽く“伸ばして”筋肉をほぐす

「こむら返りが起きた!」と思ったら、慌てずにまず脚を動かして、つってしまったふくらはぎの筋肉をゆっくり伸ばすのがポイントです。例えば、座ったまま膝を伸ばし、つま先を手前に引いて、ふくらはぎをじわっと伸ばしていく方法が紹介されています。

大切なのは“急激に”力を入れずに、ゆっくりと筋肉が伸びる感覚を味わいながら行うこと。反動をつけて一気に伸ばすと、かえって筋肉を痛めてしまう可能性があると言われています。

ストレッチとあわせて、つった部位を軽くマッサージして血行を促すのもおすすめです。

水分・ミネラル補給&冷え対策も忘れずに

つった直後は、筋肉が縮んだまま固まりやすく、血行も滞りがちです。そこで、水分やミネラル(特にマグネシウム・カルシウム・カリウム)の補給も、応急的には有効と言われています。

例えば、「急にふくらはぎがつった」場面では、コップ一杯程度の水をゆっくり飲んだり、ミネラル入りの飲料を用意しておいたりするのが良いでしょう。また、痛みが落ち着いたら蒸しタオルやぬるめのお湯で筋肉を温めることも、血流を改善し“つり”の悪化を防ぐ可能性が高いです。

なお、就寝中など冷えている時間帯にこむら返りが起きやすい点も指摘されており、「足を冷やさない」「布団や靴下で暖かく保つ」工夫も応急対応のひとつとされています。

こむら返りが起きた時には「まず筋肉を無理なく伸ばす」「水分・ミネラルを補う」「冷えをケアする」といった3ステップを押さえておくと安心です。もっと詳しい「原因別」「予防法」の章もご希望であれば、ご用意可能です。

#こむら返りの治し方

#こむら返り応急処置

#ふくらはぎつり対処法

#ストレッチケア

#水分とミネラル補給

3.こむら返りを再発させないための予防対策

毎日の「水分・ミネラル補給」を意識する

「こむら返りが何度も起きて困っている…」という人、実は水分やミネラルが足りていないことが多いと言われています。汗をかいたり、寝ている間に水分が失われたりすると、筋肉の働きに欠かせないミネラル(マグネシウム・カルシウム・カリウムなど)のバランスが崩れやすくなるそうです。

そのため、こまめな水分補給とあわせて、ミネラルを含む食材——例えばバナナ、ナッツ類、海藻、納豆、豆腐など——を意識的に摂るとよいとされています。

ストレッチ・温めで「血流を良くする」習慣を

筋肉の冷えや血行不良も、こむら返りを引き起こす一因だと考えられています。寝る前にふくらはぎを軽く伸ばすストレッチを取り入れたり、入浴で体を温めて血流を整えたりするのが効果的と言われています。

特におすすめなのは、寝る前の“足首回し”や“アキレス腱伸ばし”。立ったまま壁に手をつき、片足を後ろに引いてアキレス腱を伸ばすストレッチを10〜20秒キープするだけでも、筋肉がやわらぎ、翌朝のつり予防につながるとされています。

また、冷えやすい人は、夏でもエアコンの冷風が直接足にあたらないようにするなどの工夫も大切です。

生活習慣の見直しも再発防止のカギ

こむら返りは「体の疲労信号」とも言われています。睡眠不足や過度な運動、冷えた環境などが重なると、筋肉が緊張しやすくなります。

普段から無理をせず、適度な運動で筋肉を柔らかく保つことが重要です。また、寝具が硬すぎたり、足先が冷えやすい状態も再発の原因になるため、就寝環境の見直しも予防の一つです。

「最近、夜中に何度もつる」「同じ場所ばかり痛くなる」という場合は、一度専門の医療機関で血流や神経の状態を相談してみると良いでしょう。

#こむら返り予防

#ミネラル補給

#ふくらはぎストレッチ

#冷え対策

#再発防止習慣

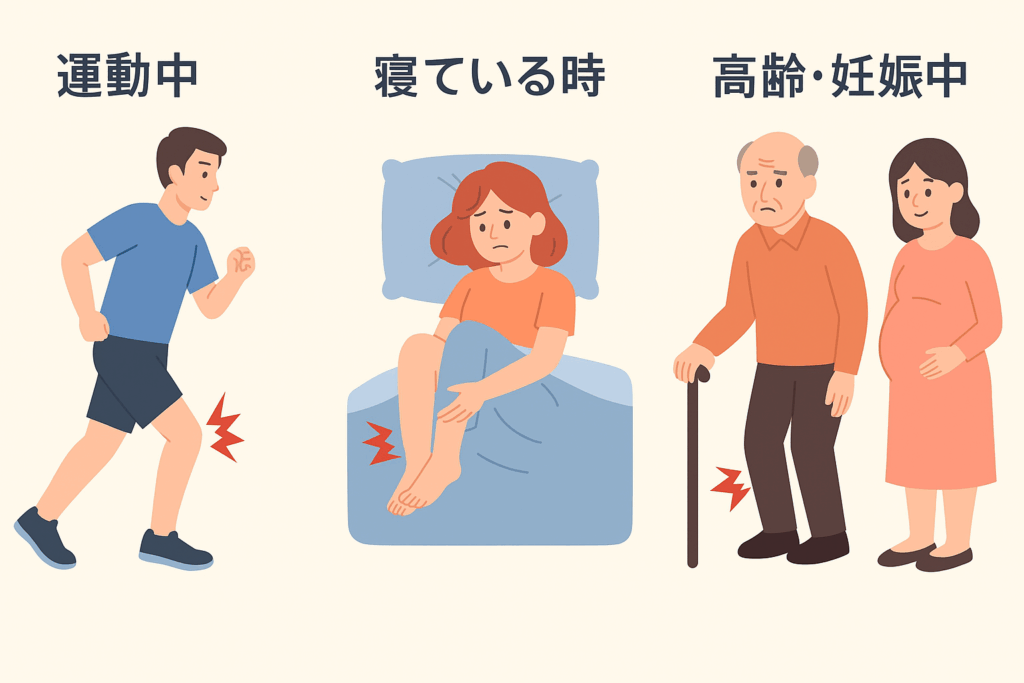

4.原因別に考える:運動中/寝ている時/高齢・妊娠中のケース

運動中に起こるこむら返り

「ランニング中に急に足がつった!」という経験、意外と多いですよね。運動中にこむら返りが起きる主な理由は、筋肉疲労やミネラル不足だと言われています。長時間の運動や発汗によって、体の水分や電解質が失われ、神経と筋肉のバランスが崩れるのが原因のひとつとされています。

特に夏場や室内トレーニングでは、脱水に気づきにくいこともあるため、「運動前にしっかり水分をとる」「スポーツドリンクでミネラルを補う」などの対策が効果的と言われています。

また、ストレッチ不足や急な負荷も原因の一つ。ウォーミングアップやクールダウンを丁寧に行うことが、再発防止にもつながるとされています。

寝ている時に起こるこむら返り

夜中に突然「足がピキッ!」とつるのは、多くの人が経験する“夜間性こむら返り”です。

寝ている間は体温が下がり、血流もゆるやかになるため、筋肉が冷えやすくなります。その結果、血行不良や脱水が起こりやすく、筋肉が収縮しやすい状態になるそうです。

寝る前に軽く足首を回したり、入浴で体を温めたりすることで、筋肉がほぐれ血流がよくなると考えられています。さらに、寝具やエアコンの冷気で足先が冷えすぎないように注意するのも大切です。

高齢者・妊娠中に起こるこむら返り

年齢を重ねると、筋肉量や血流が低下しやすく、こむら返りが起こりやすくなると言われています。加えて、利尿作用のある薬を服用している場合、水分・ミネラルの不足も影響することがあるようです。

妊娠中の女性では、ホルモンバランスの変化やお腹の重みで下半身の血流が悪くなり、夜間にふくらはぎがつりやすくなることがあるとされています。

このような場合は、ストレッチや軽い運動、ぬるめの入浴などで筋肉をやわらげることがすすめられています。ただし、頻繁に起こる場合や強い痛みが続く時は、専門医に相談するのが安心です。

#こむら返りの原因

#運動中の足のつり

#夜中のこむら返り

#妊娠中の足のけいれん

#高齢者の筋肉ケア

5.いつ受診すべき?隠れた病気のサインと専門医へ相談すべきケース

「ただのこむら返り」と思って放置していませんか?

「夜中に足がつるだけだから大丈夫」と思っていませんか?

確かに一時的なこむら返りは、疲労や脱水などで一過性に起こることも多いですが、頻繁に繰り返す場合や痛みが強く長引く場合は注意が必要だと言われています。

中には、血液循環や神経の異常が関係しているケースもあり、放っておくと他の不調につながることもあるそうです。

特に、「片足だけ頻繁につる」「ふくらはぎ以外の部位でも同じようなけいれんが起きる」「しびれや冷えを伴う」場合は、体のサインを見逃さないことが大切です。

考えられる隠れた病気とは?

頻発するこむら返りの裏には、血流や神経、代謝に関係する病気が隠れていることがあります。

代表的なものとしては、

- 糖尿病や末梢神経障害による神経伝達の異常

- 動脈硬化や下肢静脈瘤などの血流障害

- 肝臓や腎臓の機能低下による電解質バランスの乱れ

- 甲状腺機能の異常 などが挙げられます。

これらの病気では、筋肉や神経がうまく働かなくなり、こむら返りとして現れることがあるとされています。

どんなときに専門医へ相談すべき?

もし以下のような症状がある場合は、整形外科や内科への来院がすすめられています。

- 週に何度もこむら返りが起きる

- 同じ部位が繰り返しつる

- 足の冷えやしびれを伴う

- 運動とは関係なく突然つる

- 痛みが数日続く

医療機関では、触診や動作チェック、血液検査などを通じて、筋肉・血流・神経の状態を確認してもらえます。必要に応じてエコーやレントゲン検査が行われることもあるそうです。

「ただの筋肉疲労」と思い込まず、体からの小さなSOSを見逃さないことが、早期改善への第一歩だと言われています。

#こむら返りの受診目安

#隠れた病気のサイン

#足のつりと血流障害

#専門医に相談

#こむら返りが続く時