左臀部 痛みにお悩みの方へ。座るとズキッ、歩くと張る、左のお尻だけが気になる…そんな症状の「原因」「セルフチェック」「まずできる対処」「いつ専門医に相談すべきか」を分かりやすく解説します。

1.症状の確認と「この痛みは左臀部だけ?」セルフチェック

痛みの場所とタイミングをまず整理しよう

「お尻の左側がズキッと痛む」「座っているときに違和感がある」「立ち上がるときに引っかかるような感覚がある」——そんな症状に心当たりはありませんか?

左臀部の痛みは、腰や骨盤、股関節、あるいは神経の影響で起こることが多いと言われています。

まず確認したいのは、「どんな姿勢で痛むか」「どの動きで強くなるか」「痛みが片側だけか」という3つのポイントです。

たとえば、

- 長時間座ると左のお尻がジンとする

- 歩くとお尻から太ももにかけて重い痛みが出る

- 朝起きたときに左だけ張る感じがある

といった状態が続く場合、筋肉や神経への負担が片側に偏っている可能性があるとも考えられています。

セルフチェックで痛みの特徴を把握

次のような項目をチェックしてみましょう。

- 片方の足ばかりで立つクセがある

- 座るとき、いつも同じ側に体重をかけている

- 太ももの後ろやふくらはぎにまで違和感が広がる

- 長く立つとお尻の奥がだるい

- 腰や背中にも軽い張りを感じる

いくつか当てはまる場合、「梨状筋症候群」や「仙腸関節の不安定性」が関係しているとも言われています。

ただし、痛みが強くなってきたり、しびれが足まで出てきたりする場合は、早めに専門機関での検査を受けることがすすめられています。

特に「安静にしても痛みが続く」「夜間もズキズキする」場合は、腰椎や神経のトラブルが関係するケースもあるそうです。

日常の中で気づきにくいサインも見逃さない

痛みの出方には個人差があります。軽い筋肉の張りと思っていても、長く続くことで体のバランスが崩れ、慢性的な不快感へとつながることもあるとされています。

「なんとなく左だけ違和感がある」そんな小さなサインこそ、早めに意識しておくことが大切です。

#左臀部痛み #セルフチェック #坐骨神経痛 #梨状筋症候群 #仙腸関節障害

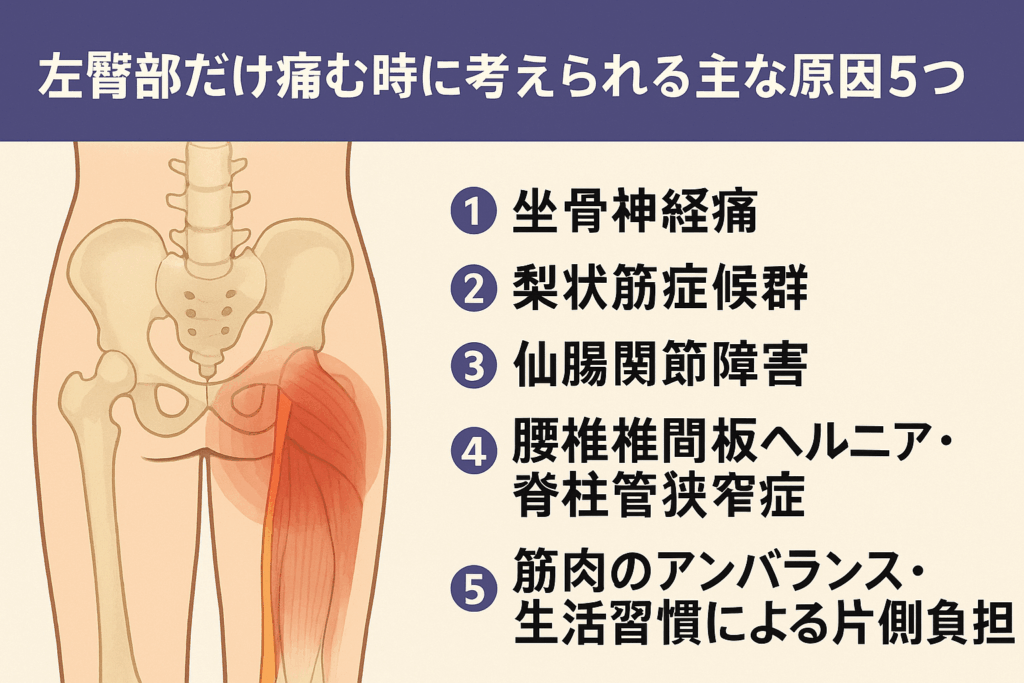

2.左臀部だけ痛む時に考えられる主な原因5つ

① 坐骨神経痛(神経が圧迫されてお尻〜脚に痛みが出るケース)

「左のお尻から太ももの裏にかけてピリッとする」「長く座ると痺れる感じがある」といった症状がある場合、坐骨神経痛の可能性があると言われています。

これは腰から足へとつながる神経が、筋肉や椎間板によって圧迫されることで起こるもので、左右どちらか一方に出やすいとされています。

特にデスクワークや運転の時間が長い人は注意が必要です。

② 梨状筋症候群(お尻の奥の筋肉が硬くなることによる痛み)

お尻の奥にある「梨状筋(りじょうきん)」という筋肉が硬くなり、そのすぐ下を通る坐骨神経を圧迫して痛みを引き起こすことがあると言われています。

長時間の座位姿勢や冷え、スポーツ後の筋疲労などが原因になるケースが多く、「立つと痛い」「座るとズキッとする」など姿勢によって変化するのが特徴です。

③ 仙腸関節障害(骨盤の関節のズレや炎症による痛み)

腰と骨盤の境目にある「仙腸関節」は、姿勢や歩行の衝撃を吸収する重要な部分です。

この関節がズレたり炎症を起こすと、片側のお尻の奥に鋭い痛みが出ることがあるとされています。

立ち上がる瞬間や、階段の上り下りでズキッと痛む場合は、この関節の不安定性が関係している可能性があるようです。

④ 腰椎椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症(腰からの影響による放散痛)

腰の神経が圧迫されることで、痛みが臀部や脚にまで広がることがあります。

椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症では、左側だけに痛みやしびれが出るケースも少なくないと言われています。

腰を反らせたときや、長時間歩いたあとに左のお尻に痛みを感じる場合は、このような神経圧迫の影響も考えられます。

⑤ 筋肉のアンバランス・生活習慣による片側負担

日常的に「左足に体重をかける」「鞄をいつも同じ側で持つ」「寝る姿勢が片側ばかり」というクセがあると、左右の筋肉バランスが崩れてしまうことがあります。

その結果、片側の筋肉だけが常に緊張し、痛みが出やすくなると言われています。

軽度な場合はストレッチや姿勢の見直しで改善することもあるため、普段の生活動作を意識することが大切です。

「左臀部の痛み」は一見すると軽い筋肉の張りに感じられますが、背骨や骨盤、神経など複数の要因が関わることが多いとされています。

痛みが長引いたり、足のしびれや感覚の違和感がある場合には、早めに整形外科などで検査を受けることがすすめられています。

#左臀部痛み #坐骨神経痛 #梨状筋症候群 #仙腸関節障害 #腰椎ヘルニア

3.まずは自宅でできる対処法(セルフケア・応急処置)

急性期~初期に取り組みたい「痛み出した直後」のケア

「左のお尻がジンジン」「座っているとズキッとくる」そんな時は、まず安静に近い状態をつくることが大切です。痛みが強く出ている場合は、無理に動かさず、まずは痛む側のお尻に負担をかけないようにしましょう。例えば、長時間同じ姿勢で座るのを避けて、30分ごとに立ち上がる、歩く、ストレッチを軽く入れるといった工夫が効果的と言われています。

また、「痛いからずっと横になる」という選択は逆に筋肉が固まりやすくなり、“慢性化”を招きかねないとされています。

そのため痛みが出た直後は、安静にしつつ「痛みの出ない範囲で軽く動く」ことを意識しましょう。

中期~継続してできる「ストレッチ&姿勢改善」

痛みが少し落ち着いてきたら、左右のお尻・腰・骨盤まわりの筋肉をゆるめるストレッチや、姿勢を整える動きを取り入れましょう。例えば、仰向けに膝を立てて片脚を抱えるストレッチや、椅子に座って片足を反対脚の上にのせて前屈するストレッチは、“お尻の奥の筋肉”をゆるめる効果があると言われています。

さらに、長時間座ると片側に体重をかけがちなので、立っている時・歩く時・座る時の姿勢を意識して「左右均等に体重をかける」「荷物を片側だけで持たない」といった習慣をつけると、再発のリスクを下げる効果が期待できます。

やってはいけないこと・注意すべきポイント

自宅ケアだからこそ「これだけすれば安心」という訳ではなく、次の点に注意してください。

- 痛みが強いまま無理に筋肉を伸ばすと、逆に筋肉や神経を刺激して症状が悪化する恐れがあります。

- 長時間同じ姿勢(特に座りっぱなし)を続けると、お尻~腰~骨盤まわりの筋肉や関節が固まりやすくなります。こまめな体勢変換が重要です。

- 足のしびれ・力が入りづらい・夜間にズキズキ強く痛むなどのサインがある場合は、自宅ケアだけでは対応しきれない可能性があります。専門機関への来院を検討してください。

#左臀部痛み #セルフケア #お尻ストレッチ #坐骨神経痛 #腰骨盤ケア

4.いつ専門医を受診すべきか/受診すればどうする?

放っておかないほうがいい「左臀部の痛み」のサイン

「しばらく休めばよくなるだろう」と思って様子を見ているうちに、痛みが広がったり、長引いてしまうことがあります。特に次のような症状がある場合は、専門医への来院がすすめられています。

- 痛みが1〜2週間以上続いている

- 左のお尻だけでなく、太ももやふくらはぎまでしびれが出ている

- 立ち上がる、歩く、寝返りをうつだけで強く痛む

- 足に力が入りづらい、または冷たく感じる

- 排尿や排便のコントロールがしづらい

これらは、神経の圧迫や骨盤の関節トラブルなどが関係しているケースもあると言われています。

H3:来院時に行われる主な検査と確認内容

整形外科などを受診すると、まずは問診や触診で痛みの出方を詳しく確認されます。

「どの動きで痛むか」「痛みの範囲」「生活習慣」などを聞き取り、そのうえで必要に応じて画像検査が行われる流れです。

一般的には以下のような検査が用いられることが多いと言われています。

- レントゲン検査:骨や関節の変形を確認

- MRI検査:神経や椎間板、筋肉の炎症を詳しく調べる

- 超音波(エコー)検査:筋肉や靭帯の動きをリアルタイムでチェック

これらの結果をもとに、「坐骨神経痛」「梨状筋症候群」「仙腸関節障害」などの可能性を総合的に判断していきます。

施術や検査の流れと注意点

検査後は、痛みの原因に合わせてストレッチ指導や理学療法などが提案されることがあります。

また、痛み止めや温熱療法を併用しながら、日常生活での姿勢改善をサポートするケースも多いようです。

ただし、すぐに改善を求めて無理をすると逆効果になることもあるため、焦らず医師や理学療法士のアドバイスに従うことが大切です。

一度痛みが落ち着いても再発することがあるため、「どんな姿勢で痛みが出やすいか」をメモしておくと、再来院時の説明にも役立ちます。

早めの相談が安心につながる

左臀部の痛みは軽度でも、体のバランスや神経の働きに関係している場合があるため、早めの相談が安心と言われています。

「たかが筋肉痛」と思わず、少しでも違和感が長引くようなら、早めに整形外科や骨盤専門のクリニックで検査を受けておくことをおすすめします。

#左臀部痛み #専門医相談 #坐骨神経痛 #整形外科 #骨盤検査

5.再発予防と左臀部痛みを繰り返さないための生活習慣・体幹強化

姿勢と日常動作の見直しが再発予防の第一歩

左臀部の痛みは、再び起こりやすいと言われています。その多くは、普段の姿勢や動作のクセに原因があるとされており、少しの工夫で再発のリスクを下げられると考えられています。

たとえば、「立っているときに片足に体重をかけてしまう」「デスクワークで同じ姿勢が続く」「荷物をいつも同じ側で持つ」など、無意識のクセを見直すことが大切です。

具体的には、

- 座るときは骨盤を立てて背もたれに深く腰をかける

- パソコンの画面を目線の高さに合わせる

- 長時間の作業は1時間に1回は立って軽く体を動かす

といった基本的な習慣を続けるだけでも、お尻や腰の負担を軽減できると言われています

体幹を鍛えて「左右のバランス」を整える

再発を防ぐためには、お尻や腰だけでなく、体を支える“体幹”をバランスよく使うことがポイントです。体幹が弱いと姿勢が崩れ、片側への負担が増えやすくなるため、筋肉を安定させるトレーニングがすすめられています。

簡単にできるおすすめエクササイズとして、

- ドローイン:お腹をへこませながら深呼吸して、腹横筋を意識する

- ヒップリフト:仰向けに寝て膝を立て、ゆっくりお尻を持ち上げる

- キャット&カウ:四つん這いで背中を丸めたり反らしたりして、背骨の柔軟性を高める

といった動きがあります。これらは器具を使わずに自宅ででき、筋肉のバランスを整えるのに役立つと言われています

生活の中でできる「再発防止チェック」

- 毎日同じ姿勢で座っていないか

- 片方の足やお尻に体重をかけていないか

- ストレッチをサボっていないか

- 睡眠環境(マットレス・枕)が体に合っているか

- スマホを操作するときに前傾姿勢になっていないか

こうした小さな習慣の積み重ねが、左臀部の痛みを繰り返さないための一番の予防策になると言われています。

「痛みが落ち着いた=完全に安心」と思わず、体幹を意識した生活を心がけることで、再発を防ぎやすくなります。

#左臀部痛み #再発予防 #体幹トレーニング #姿勢改善 #生活習慣改善