膝 強打 曲げると痛いと感じたら…打撲だけでなく骨折や靭帯・半月板損傷の可能性もあります。今回は症状の見分け方、応急処置、整形外科での診断基準、セルフケア&予防までを整形外科視点でわかりやすく紹介します。

1.膝を強くぶつけて「曲げると痛い」状況、まず確認すべきこと

打撲直後にあらわれやすいサインを見逃さない

膝を強くぶつけた直後は、痛みや腫れが軽くても油断できません。

ぶつけた直後に「ズキッ」とする痛みがあり、しばらくすると膝の腫れ・熱感・赤みが出てくる場合があります。これは打撲により皮下組織や筋肉の中で炎症反応や内出血が起きている可能性があると考えられています。

一方で、腫れが少なくても膝の中に違和感や重だるさを感じるときは、関節内に少量の出血があるケースもあるそうです。。

膝を「曲げたとき」や「体重をかけたとき」の痛み方をチェック

曲げる動作で痛みが強い場合、軟部組織の損傷や半月板の関与が考えられています。

また、「立ち上がるときにズキッとする」「階段の昇降がつらい」といった症状があれば、膝の内部で小さな炎症や微細な損傷が起きているかもしれません。

反対に、安静時にあまり痛みがないのに体重をかけると急に痛い場合は、骨や靭帯にダメージが及んでいることもあるといわれています。

放置せずに経過を観察しながら早めに専門家へ

一時的に痛みが和らいでも、膝の曲げ伸ばしで違和感が続いたり、腫れが1〜2日たっても引かない場合は注意が必要です。

整骨院や整形外科では、触診や動作テストで損傷の有無を確認し、必要に応じてレントゲンや超音波検査などで内部の状態を詳しく調べることが多いようです。

「ただの打撲だから」と自己判断で放置すると、後から腫れや可動域制限が強くなるケースもあると報告されています。早めに相談することで、回復までの期間を短くできる可能性もあるといわれています。

#膝痛

#打撲

#膝を曲げると痛い

#整形外科相談

#膝のセルフチェック

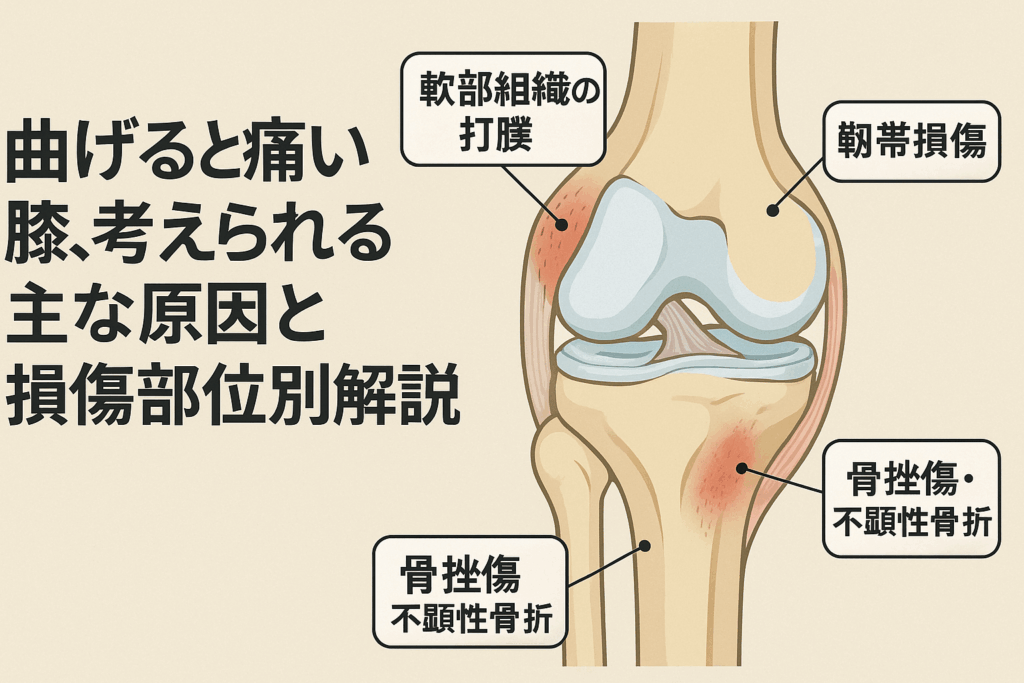

2.曲げると痛い膝、考えられる主な原因と損傷部位別解説

軽い打撲から深部損傷まで、膝の痛みの原因はいろいろ

「膝をぶつけてから、曲げるとズキッと痛い…」そんなとき、まず考えられるのが軟部組織(皮下や筋肉)の打撲です。表面のあざや腫れが見られ、押すと痛むけれど動かせる――この場合は比較的軽症で、安静と冷却で改善していくケースが多いと言われています。

一方で、「ぶつけた時の衝撃が強かった」「膝が大きく腫れた」「体重をかけると強く痛む」といった症状がある場合は、骨挫傷(こつざしょう)や不顕性骨折(見た目ではわかりにくい骨のヒビ)を伴うこともあるそうです。骨自体にダメージが及ぶと、痛みが長引く傾向があるといわれています。

靭帯損傷・半月板損傷の可能性も

膝関節は靭帯や半月板といった軟部組織が複雑に支えています。ぶつけた後、「膝を曲げると中で引っかかる」「カクッと抜けるような感覚がある」といった場合は、内側側副靭帯(MCL)や前十字靭帯(ACL)の損傷、または半月板損傷の可能性も考えられます。

これらは外から見えにくい損傷ですが、放置すると炎症が長引きやすく、膝の可動域制限につながる場合もあるといわれています。

関節内部の炎症・血腫も注意が必要

衝撃で関節内に出血が起きると、関節液と混ざり関節内血腫を形成することがあります。膝の奥が張るような違和感、夜間にズキズキ痛む、膝が熱を持つといった症状が出る場合は、関節内部で炎症が進んでいることもあるそうです。

こうしたケースでは、整形外科で触診・レントゲン・超音波検査などを通じて、内部の損傷状態を確認してもらうことがすすめられています。

早期対応が改善の近道に

膝の痛みは軽く見られがちですが、原因によっては数週間〜数か月かかるケースもあります。「曲げると痛い」が長く続く場合、無理に動かすよりも一度専門家に相談して原因を明らかにしておくことが、早期改善への第一歩といわれています。

自分では判断がつかないときほど、早めのチェックが安心です。

#膝痛

#打撲

#靭帯損傷

#半月板損傷

#整形外科相談

3.打った膝の応急処置と「様子見」してよい/来院したほうがよい判断基準

まずは落ち着いてできる応急処置「RICE法」を

膝をぶつけた直後は、痛みや腫れに焦ってしまう方も多いですが、まずは落ち着いてRICE処置を行うことがすすめられています。

RICEとは「Rest(安静)」「Ice(冷却)」「Compression(圧迫)」「Elevation(挙上)」の頭文字で、打撲直後の炎症を抑える基本的な方法です。

- Rest(安静):痛みのある動作を避けて無理をしない。

- Ice(冷却):氷のうや保冷剤をタオルで包み、20分程度を目安に冷やす。

- Compression(圧迫):包帯やサポーターで軽く圧をかけて腫れを防ぐ。

- Elevation(挙上):膝を心臓より少し高くして寝ると、血流が落ち着きやすいといわれています。

これらの応急ケアを行うことで、腫れや痛みの進行を抑えられる場合があるそうです。

「様子見」でよいケースの目安

次のような症状であれば、まずは数日間の安静と冷却で様子を見ることが多いとされています:

- 軽い腫れやあざがあるが、膝を曲げ伸ばしできる

- 体重をかけても痛みが軽い

- 翌日以降に痛みが和らいできた

このような場合は、軟部組織の軽い打撲で済んでいる可能性が高いといわれています。ただし、無理に動かすと再び炎症が強まることがあるため、数日は安静にしておくことが望ましいです。

早めに来院したほうがよいケース

一方で、次のような症状がある場合は整形外科や整骨院への相談を検討したほうが安心です。

- 膝が大きく腫れて熱を持っている

- 曲げ伸ばしができない、あるいは体重をかけられない

- 内出血が広範囲に広がっている

- 「ポキッ」と音がしてから強い痛みが続いている

これらの症状は、靭帯損傷・骨挫傷・半月板損傷などの可能性もあると言われています。

また、痛みが一度引いたあとに再び腫れてきた場合も、関節内で出血していることがあるため注意が必要です。

自己判断せず、早めの相談が安心

「少し待てば良くなるだろう」と放置してしまうと、後から膝の可動域が狭くなったり、慢性痛につながることもあるそうです。軽症でも、数日経っても違和感が残る場合には、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

#膝打撲

#応急処置

#RICE法

#膝痛判断基準

#整形外科相談

4.自宅でできるセルフケア&回復を早めるポイント

冷やす→温めるタイミングを見極める

膝を打撲した直後は、炎症や腫れを抑えるために冷却(アイシング)が有効といわれています。氷のうをタオルで包み、20分程度冷やすのを1日に数回行うことで、痛みの広がりを防ぐことができるそうです。

ただし、数日経って腫れが落ち着いてきたら、今度は温めて血流を促すことが回復を助けるといわれています。

お風呂や蒸しタオルで温めると、筋肉の緊張が和らぎやすくなり、関節の動きもスムーズになってくることがあります。

軽いストレッチと可動域を取り戻す運動を

「もう痛くないから」といって急に動かすのは危険です。まずは痛みが落ち着いてから、軽いストレッチで膝まわりの筋肉をほぐしていきましょう。

おすすめは、太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)をやさしく伸ばす動きです。

また、仰向けの状態で膝を軽く曲げたり伸ばしたりする「膝の曲げ伸ばし運動」も、関節を固めないために役立つといわれています。痛みが出たらすぐ中止し、無理をせず“できる範囲”で続けることが大切です。

日常生活で気をつけたいポイント

膝をかばって歩くと、知らないうちに反対の足や腰に負担がかかることがあります。そのため、痛みがある間は長時間の立ち仕事や階段の昇降を控え、必要に応じて膝サポーターやテーピングを活用してもよいとされています。

また、座るときは膝を深く曲げすぎず、椅子の高さを調整して膝が直角くらいになるようにすると、関節への圧力を和らげやすいです。

栄養と睡眠も“回復の味方”

膝の組織が回復していく過程では、たんぱく質やビタミンC・亜鉛などの栄養素を意識すると良いといわれています。筋肉や腱の修復をサポートし、炎症の沈静化にも関係すると考えられています。

さらに、質の良い睡眠を取ることで成長ホルモンが分泌され、体の修復を促しやすくなるとされています。

無理せず、焦らず、「様子を見ながら」継続を

痛みが引いても、ぶつけた部分の違和感や張り感が残る場合もあります。焦らず、体の声を聞きながらセルフケアを続けていくことが、回復を早めるコツといわれています。もし数週間たっても改善しない場合は、早めに専門家へ相談するのが安心です。

#膝打撲

#セルフケア

#ストレッチ

#回復促進

#膝の冷却と温熱ケア

5.受診目安・整形外科での検査オプション・予後と注意点

いつ「早めに来院すべきか」を見極める

膝を強く打ってから「曲げると痛い」と感じるとき、軽めの打撲なら自宅で様子を見てもいいケースもあります。例えば、腫れや痛みが軽く、少し動いても違和感程度なら数日間の安静で改善が見込めると言われています。

ただし、以下のようなサインが出たら、できるだけ早めの専門的なチェックが望ましいとされています。

- 膝の形が左右で明らかに違う、変形が見られる。

- 体重をかけられない、歩くのが困難。

- 膝を曲げ伸ばしできない、ロッキング(ひっかかり)感がある。

- 腫れ・熱感が数日経ってもひかない。

これらは、骨折・靭帯断裂・半月板損傷などの可能性を示唆するため、「様子見」で終わらせずに来院しておくことが大切と言われています。

整形外科で行われる検査・主な施術オプション

来院した場合、まずは専門医による触診・視診・レントゲン撮影が行われることが一般的です。また、レントゲンで異常が見えなくても、痛みが長引く場合はMRI検査で骨挫傷や靭帯損傷の有無を確認することもあるそうです。

施術・管理としては、保存療法(安静・サポーター・理学療法)→状況によっては固定(ギプス・ブレース)→さらに進行したケースでは手術という流れが想定されています。適切な時期に適切な対応を行うことが、回復を早める鍵と言われています。

予後・回復までの期間と、気をつけるべきポイント

多くの打撲は数日〜数週間で改善に向かうことが多いですが、骨挫傷・靭帯損傷・半月板の傷害があると、回復に1か月以上、場合によっては数か月を要することもあると言われています。

また、痛みが引いたからといってすぐに激しい運動や負荷のある動作に戻すと、再発や慢性化、変形性膝関節症への進展リスクが高まるといわれています。

そのため、「痛みは減ったけど違和感がある」「膝がガクッとする感じが残る」といった場合には、無理をせず段階的に動き始めることが重要と言われています。

#膝強打

#膝受診目安

#整形外科検査

#膝回復

#変形性膝関節症予防