太ももの裏を鍛えることで、脚の裏側の引き締め・ヒップアップ・姿勢改善につながります。自宅でできる初心者向けから中級者向けのメニュー、正しいフォーム・頻度・注意点も丁寧に解説します。

1.なぜ“太ももの裏”=ハムストリングを鍛えるべきなのか

太ももの裏(ハムストリングス)の構造と役割

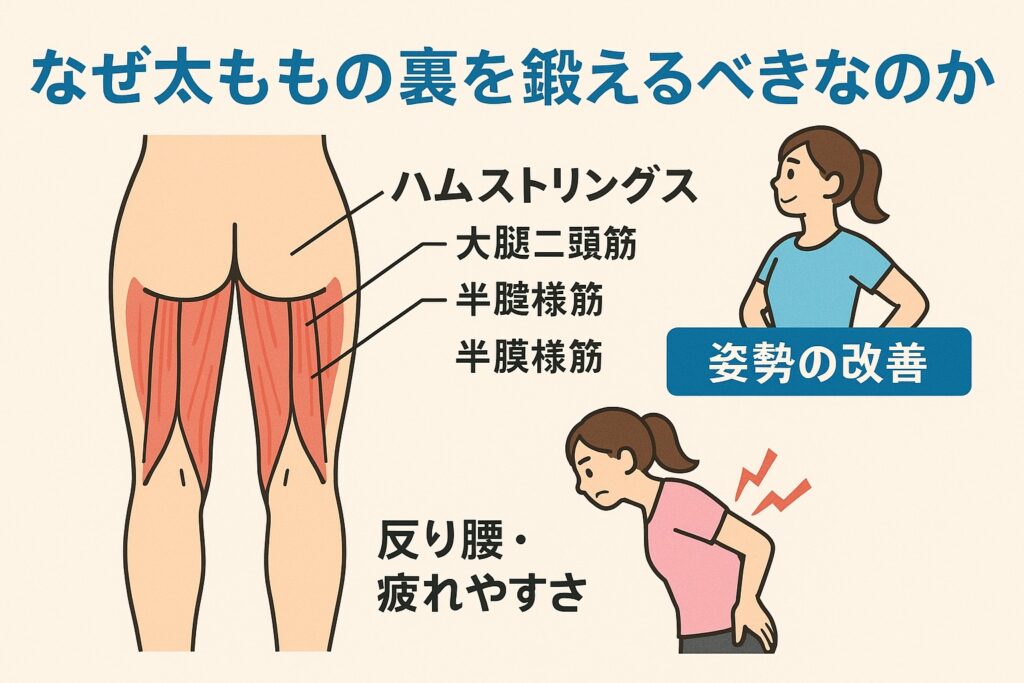

太ももの裏側には「大腿二頭筋」「半腱様筋」「半膜様筋」という3つの筋肉があり、まとめてハムストリングスと呼ばれています。これらは主に膝を曲げたり、股関節を後ろに伸ばす動きに関わる重要な筋肉群です。歩く・走る・立ち上がるといった日常動作のほとんどに関与しており、体の“推進力”を生み出すエンジンのような役割を果たしていると言われています。

特に、太ももの裏の筋肉は前側(大腿四頭筋)とバランスを取りながら働くため、どちらかが弱いと姿勢や動作に偏りが出やすくなります。ハムストリングを意識的に鍛えることで、脚のラインや骨盤の安定、さらには腰や膝の負担軽減にもつながると考えられています。

引用元:https://www.mediid-online.jp/clinic_notes/information/201/

鍛えるメリット(脚のバランス/姿勢改善/基礎代謝アップ)

ハムストリングを鍛える最大のメリットは、姿勢の安定と代謝の向上です。裏ももがしっかり働くと骨盤が正しい位置に保たれ、猫背や反り腰といった姿勢の崩れが改善しやすいと言われています。また、下半身の筋肉は体の中でも大きな筋群のため、鍛えることで基礎代謝が上がり、体が疲れにくくなる傾向があります。

さらに、裏ももが引き締まることで見た目の印象にも変化が生まれます。脚の裏側が整うと、お尻から膝にかけてのラインがすっきりし、ヒップアップ効果も期待できるのです。デスクワークや立ち仕事で脚がむくみやすい人にも、血流を促すという点でプラスになると言われています。

引用元:https://www.miyagawa-seikotsu.com/

鍛えないと起こりうるデメリット(裏ももの張りが無い・脚のライン乱れ・疲れやすさ)

一方で、太ももの裏の筋肉を使わない生活が続くと、前ももにばかり力が入りやすくなり、脚のバランスが崩れやすいと指摘されています。裏ももが弱くなると、骨盤が前に傾きやすくなり、腰が反った姿勢(反り腰)になることもあります。結果として、腰や膝に負担がかかり、慢性的な疲労感を感じやすくなるケースも少なくありません。

また、ハムストリングが衰えると、お尻が垂れたり脚の裏側にたるみが出るなど、ボディラインにも影響が出やすいと言われています。運動不足の人ほど、意識して裏ももを使う習慣を取り入れることが大切です。

引用元:https://melos.media/training/265448/

#太ももの裏を鍛える #ハムストリング #姿勢改善 #反り腰対策 #基礎代謝アップ

2.自宅でできる太ももの裏を鍛える基本メニュー

初心者向け自重トレーニング(ヒップリフト/自重レッグカール)

太ももの裏を鍛えたいけれど、ジムに行く時間がない…そんな方におすすめなのが、自宅でできる自重トレーニングです。なかでも定番なのが「ヒップリフト」と「自重レッグカール」と言われています。

ヒップリフトは仰向けに寝て膝を曲げ、足裏を床につけた状態からお尻をゆっくり持ち上げる動作です。腰ではなくお尻と裏ももを意識して上げるのがポイント。お尻が床につく直前まで下げ、再び持ち上げることで、裏ももの筋肉をしっかり刺激できます。

一方、自重レッグカールは、タオルやスライダーを使って仰向けの姿勢で足を滑らせながら膝を曲げ伸ばしする方法です。動作中にお尻を浮かせると、ハムストリングに集中的に効くと言われています。どちらの種目も10〜15回を2〜3セットから始めると良いでしょう。

引用元:https://www.miyagawa-seikotsu.com/

中級者・器具ありでもできる種目(ルーマニアンデッドリフト/ワンレッグデッドリフト)

少し慣れてきたら、負荷を高めたトレーニングに挑戦してみるのも効果的です。代表的なのが「ルーマニアンデッドリフト」と「ワンレッグデッドリフト」と言われています。

ルーマニアンデッドリフトは、ダンベルやペットボトルなど軽い重りを持ち、背筋を伸ばしたまま股関節を軸に上体を前に倒していく動作です。裏ももの筋肉が伸びる感覚を感じながら、腰を反らせすぎないように注意します。

ワンレッグデッドリフトは、片脚立ちで同様の動作を行う種目です。体幹の安定性も必要なため、バランス力やお尻まわりの筋肉も同時に鍛えられると言われています。

どちらもフォームを優先し、少しずつ負荷を上げていくことが安全で効果的です。

引用元:https://ufit.co.jp/blogs/training/hamstrings

フォームのポイントとよくある間違い(腰を反らせない/膝がつま先より出すぎない等)

どんなトレーニングも、正しいフォームを意識しないと効果が半減してしまうと言われています。太ももの裏を鍛えるときに特に気をつけたいのは、「腰を反らせないこと」と「膝を前に出しすぎないこと」です。

腰を反らせると、ハムストリングではなく腰に負担がかかりやすくなります。骨盤を少し後傾させ、裏ももを使って動かすイメージで行うと安全です。また、膝がつま先より大きく前に出るフォームもNG。膝関節に負担をかけやすいため、動作中はお尻をしっかり引くように意識します。

鏡の前でフォームをチェックしたり、スマートフォンで動画を撮って動きを確認するのもおすすめです。

引用元:https://nisinodoi.xyz/blog/%E5%A4%AA%E3%82%82%E3%82%82%E3%81%AE%E8%A3%8F%E3%82%92%E9%8D%9B%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%84%B1%E3%83%BB%E3%81%9F%E3%82%8C%E5%B0%BB%EF%BC%86%E3%82%B9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%AA%E8%84%9A%E3%81%B8.html

#太ももの裏を鍛える #ヒップリフト #ルーマニアンデッドリフト #フォーム改善 #自宅トレーニング

3.頻度・回数・注意点:安全に継続するために

初心者の頻度・セット数の目安(週2〜3回/1回につき10〜15回×2〜3セット)

太ももの裏を鍛えるトレーニングは、「短期集中よりも継続」がポイントだと言われています。筋肉は休息の間に強くなるため、毎日行うよりも週2〜3回のペースが理想的とされています。特に初心者は、1回あたり10〜15回を2〜3セットから始めるとよいでしょう。

慣れてきたら少しずつ回数を増やしたり、フォームの精度を上げることが大切です。「回数よりも質」を意識して行うことで、ハムストリング全体に均等な刺激が入りやすくなります。

また、トレーニング後に軽い疲労感や筋肉の張りを感じる程度が目安です。過度な筋肉痛が出る場合は、無理をせず休息を取りましょう。休む時間も“筋トレの一部”と考えると、長く続けやすいです。

引用元:https://nisinodoi.xyz/blog/%E5%A4%AA%E3%82%82%E3%82%82%E3%81%AE%E8%A3%8F%E3%82%92%E9%8D%9B%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%84%B1%E3%83%BB%E3%81%9F%E3%82%8C%E5%B0%BB%EF%BC%86%E3%82%B9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%AA%E8%84%9A%E3%81%B8.html

ウォームアップ・クールダウン・ストレッチの必要性

トレーニング前後のウォームアップとクールダウンは、筋肉を安全に使うために欠かせないと言われています。

運動前には軽く体を動かし、筋肉と関節を温めておくとケガの予防につながります。おすすめは太ももやお尻を中心にしたダイナミックストレッチ(例:レッグスイング、軽いスクワットなど)。体温を上げることで動きがスムーズになります。

運動後は、筋肉の緊張を和らげる静的ストレッチ(前屈・太ももの裏伸ばしなど)を取り入れましょう。これにより、疲労物質が溜まりにくく、筋肉痛の軽減にもつながると言われています。

また、深呼吸をしながらゆっくり伸ばすことで副交感神経が優位になり、リラックス効果も期待できます。忙しい日でも、トレーニング後に1〜2分だけでもストレッチを行う習慣を持つとよいでしょう。

引用元:https://nisinodoi.xyz/blog/%E5%A4%AA%E3%82%82%E3%82%82%E3%81%AE%E8%A3%8F%E3%82%92%E9%8D%9B%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%84%B1%E3%83%BB%E3%81%9F%E3%82%8C%E5%B0%BB%EF%BC%86%E3%82%B9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%AA%E8%84%9A%E3%81%B8.html

怪我予防・フォーム崩れによるリスクとその対策

ハムストリングのトレーニングでは、フォームの崩れがケガの原因になりやすいと言われています。特に注意したいのは「腰の反り」と「膝の位置」です。腰を反らせると腰椎に負担がかかり、膝を前に出しすぎると関節を痛めるリスクがあります。

安全に行うためには、動作中に「お腹に軽く力を入れる」「背筋を伸ばす」「お尻を後ろに引く」ことを意識しましょう。鏡やスマートフォンで撮影し、自分の動きをチェックするのもおすすめです。

また、フォームが乱れやすい日は無理せず休むことも大切です。筋肉や関節の違和感を感じたら、一度専門家に相談することも検討しましょう。

引用元:https://ashiuraya.com/information/%E5%A4%AA%E3%82%82%E3%82%82%E3%81%AE%E8%A3%8F%E3%82%92%E9%8D%9B%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BD%9C%E8%87%AA%E5%AE%85%E3%81%A7%E5%8A%B9%E3%81%8F%E3%83%8F%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0

#太ももの裏を鍛える #トレーニング頻度 #ストレッチ習慣 #フォーム改善 #ケガ予防

4.目的別アプローチ:引き締め/ヒップアップ/スポーツパフォーマンス

脚の裏側・ヒップラインを引き締めたい人向けメニューとポイント

「太ももの裏を鍛える」と聞くと、ハードな筋トレを想像する人もいますが、実はヨガやピラティスの動きを取り入れるだけでも、しっかりと裏ももとお尻のラインを引き締める効果が期待できると言われています。

ヨガジャーナルオンラインによると、**ヒップリフト(ブリッジのポーズ)やチェアポーズ(椅子のポーズ)**は、自宅でも簡単にできてヒップラインを整えやすいメニューと紹介されています。これらのポーズでは、裏ももとお尻を同時に使うため、下半身のバランスが整いやすく、姿勢の安定にもつながるとされています。

ポイントは「力を抜かずにゆっくりと動くこと」と「呼吸を止めないこと」です。動作中に意識を裏ももからお尻に向けることで、余計な部位に力が入らず、より効率的に引き締めやすくなると言われています。

引用元:https://yogajournal.jp/26674

姿勢改善・腰・膝の負担軽減を目指す人向け(裏もも+お尻・体幹連動)

裏ももとお尻、さらに体幹を連動させて鍛えることで、姿勢の安定や腰・膝への負担軽減につながると言われています。

MELOS(メロス)では、ルーマニアンデッドリフトやグルートブリッジマーチなど、裏ももと体幹を同時に使う動きを紹介しています。これらの動作では、骨盤まわりの筋肉が整うため、反り腰や猫背など姿勢の崩れを改善しやすくなるとされています。

また、これらのエクササイズを行う際は「お腹を軽く引き締めて腰を反らせない」「足裏全体で床を押す」ことを意識すると、より正しいフォームを保ちやすいです。結果的に、腰や膝へのストレスが減り、日常動作も軽く感じられるようになると言われています。

引用元:https://melos.media/training/265448/

スポーツや日常動作のパフォーマンスを上げたい人向け(歩行・走行・跳躍)

スポーツパフォーマンスの向上を目指す場合、太ももの裏の筋肉を「速く・強く・しなやかに」動かすトレーニングが効果的と言われています。

スポーツナビでは、ハムストリングスを使ったスプリントドリルや**ジャンプトレーニング(プライオメトリクス)**が紹介されています。これらのトレーニングは、走る・跳ぶといった瞬発的な動作に関わる筋肉を強化し、スピードや安定性の向上に役立つとされています。

特に、ハムストリングは「減速」や「方向転換」にも重要な筋肉群であり、サッカーや陸上競技などでもケガ予防に直結すると言われています。無理にスピードを上げるよりも、まずは正確なフォームを意識し、徐々に負荷を上げることが安全で効果的です。

引用元:https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/2025110600003-spnavido

#太ももの裏を鍛える #ヒップアップ #姿勢改善 #パフォーマンス向上 #裏ももトレーニング

5.継続させるためのコツ&よくあるQ&A

モチベーション維持のための工夫(記録/時間帯/仲間/負荷調整)

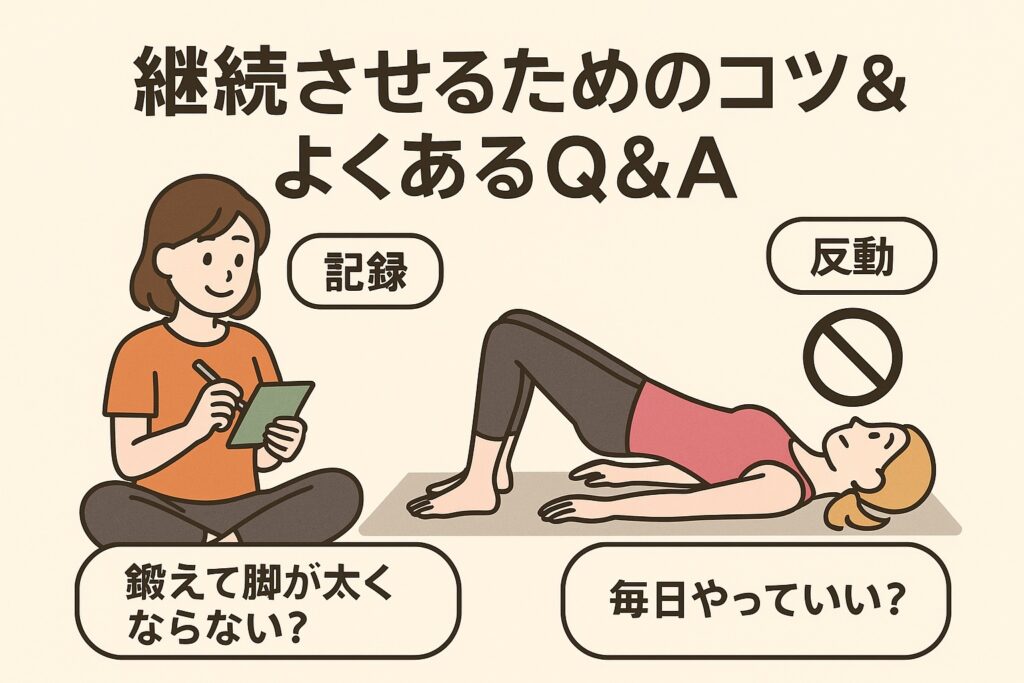

太ももの裏を鍛えるトレーニングは、効果が出るまでにある程度の時間がかかると言われています。そのため、継続のコツをつかむことが何よりも大切です。

まずおすすめなのが「記録をつける」こと。スマホのメモアプリや手帳などに回数・日付・感想を残しておくと、自分の成長を実感しやすくなります。また、「決まった時間帯に行う」ことで習慣化しやすく、朝のウォーミングアップや入浴前のストレッチなど、生活リズムに合わせるのが続けるポイントだと言われています。

さらに、家族や友人と一緒に行ったり、SNSでトレーニング報告を共有するのも効果的です。「仲間の存在」が励みになり、サボりにくくなるという声も多いです。

負荷は「少し頑張れる程度」を目安に、無理なく調整しましょう。完璧を求めず「続けることが目的」と考えることで、気持ちも楽になります。

よくある疑問に答える(脚が太くならない?/毎日やっていい?/年齢が高くても可能?)

「太ももの裏を鍛えると脚が太くなるのでは?」という質問をよく耳にしますが、一般的には太くなるというより引き締まると言われています。筋肉に適度な刺激を与えることで、むしろむくみが取れ、ラインが整うケースが多いです。

また、「毎日やってもいいのか?」という疑問については、筋肉を休ませる時間も大切だと考えられています。初心者の場合は週2〜3回を目安にし、筋肉痛がある日は休息日を設ける方が安全です。

「年齢が高くてもできる?」という質問に対しても、ゆっくりしたペースなら問題ないとされています。むしろ、筋肉量の維持や転倒防止の観点からも、裏ももを意識した運動はおすすめです。無理をせず、体調に合わせて行うことが大切です。

引用元:https://www.miyagawa-seikotsu.com/

よくあるNG行動(力任せに反動をつける/フォーム無視/頻度過多)

効果を高めたい気持ちは大切ですが、間違ったやり方はケガにつながるリスクがあります。特に注意したいのは「反動を使う動作」「フォームを無視する」「やりすぎる」の3点です。

勢いで動かすと、裏ももではなく腰や膝に負担が集中しやすくなります。動作は常に「ゆっくり・丁寧」を意識しましょう。また、フォームが崩れると狙った筋肉に刺激が入らず、成果が出にくくなるとも言われています。

さらに、毎日やりすぎると筋肉の回復が追いつかず、疲労や炎症の原因になることもあります。正しいフォーム・適切な頻度・十分な休息、この3つを守ることで、安全かつ効果的にトレーニングを続けやすくなります。

#太ももの裏を鍛える #モチベーション維持 #フォーム改善 #トレーニング初心者 #継続のコツ