片方の腕がしびれる 痛みを感じたら、放っておいていい?首・肩・腕の神経圧迫から脳・血管トラブルまで考えられる原因を整理し、症状別セルフチェック・受診目安・ご自宅でできるセルフケアまで、整形外科領域の専門家が丁寧に説明します。

1.片方の腕がしびれる・痛みが出るときにまず知っておきたいこと

「最近、右腕だけビリビリする」「左腕の外側がズーンと重い」──そんな違和感を感じた経験はありませんか?

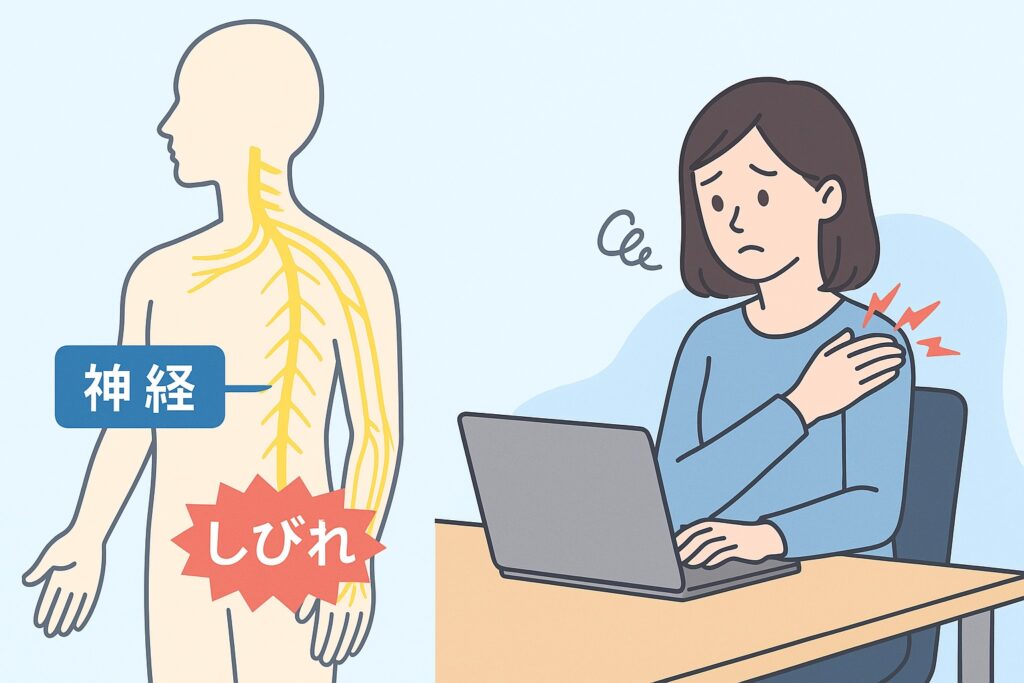

一時的な疲れや姿勢のくずれで起こるケースもありますが、片方の腕だけにしびれや痛みが出ている場合、首・肩・神経・血管など、どこかに負担や圧迫がかかっている可能性があると言われています。

しびれは「血流が悪い」と単純に考えがちですが、実際は神経や筋肉のバランスの崩れから生じることも多いようです。たとえば、デスクワーク中の前かがみ姿勢や、長時間スマホを見るときの首の角度などが、首から腕に伸びる神経を圧迫しやすいとされています。

また、片方だけのしびれには「脳」や「血管」に関係する病気が隠れている場合もあり、顔や足にも違和感がある場合は、早めに医療機関への来院がすすめられています。

痛みの感じ方にも個人差があります。ビリビリ・ジンジンとした感覚や、鈍い重だるさ、腕を上げると強くなるような症状など、日常での出方をメモしておくと、来院時に伝えやすくなります。

こうした情報は、原因を見極めるための手がかりになるため、普段から意識して観察することが大切だと言われています。

一方で、強い痛みや手先の動かしにくさ、物を落とすような感覚がある場合は、早急な検査が必要とされるケースもあります。

一見「大したことない」と思っても、放置すると改善まで時間がかかることもあるため、違和感が続くときは無理せず相談してみるのが安心です。

#片方の腕のしびれ #腕の痛み #神経圧迫 #姿勢改善 #整形外科

2.考えられる主な原因とメカニズム

片方の腕にしびれや痛みを感じるとき、その原因は一つではないと言われています。多くの場合、首(頚椎)・肩・腕の神経や血流に関係しており、生活習慣や姿勢が引き金になることも少なくありません。ここでは代表的な要因と仕組みを分かりやすく整理してみましょう。

頚椎(首)からくる神経の圧迫

「デスクワークをしていると腕がジンジンする」「首を動かすと痛みが走る」という人は、頚椎症性神経根症など、首の神経が圧迫されている可能性があると言われています。首の骨(頚椎)のすき間が狭くなったり、椎間板が飛び出したりすることで、腕につながる神経が刺激される状態です。特に、長時間の前かがみ姿勢やスマホ操作が続くとリスクが高まるとされています。

胸郭出口症候群による神経・血管の圧迫

腕や手のしびれが「腕を上げたとき」に強くなる場合は、胸郭出口症候群の可能性があります。首の付け根から鎖骨・脇の下あたりを通る神経や血管が筋肉に圧迫されることで、腕の重さやしびれを感じやすくなる状態だと言われています。とくに姿勢のくずれや、カバンを片側だけで持つクセが影響することが多いとされています。

末梢神経の圧迫(肘・手首など)

しびれが手の一部(親指側・小指側など)だけに出るときは、末梢神経が圧迫されている可能性があります。

たとえば、肘の内側で神経が圧迫される「肘部管症候群」や、手首で神経が刺激される「手根管症候群」などが代表的です。これらは日常的な手の使いすぎやデスクワーク姿勢の影響を受けやすいとされています。

脳や血管に関連する場合

片方の腕だけでなく、顔のゆがみや言葉が出づらいなどの症状を伴う場合は、脳梗塞や脳出血などの可能性も指摘されています。これは整骨院や自宅ケアの範囲を超えるもので、早急な医療機関での検査が必要とされています。

しびれや痛みは「そのうち治まるだろう」と放置しがちですが、原因によっては進行してしまうこともあるため、違和感が続く場合は早めに専門家へ相談することがすすめられています。

#片方の腕のしびれ #神経圧迫 #胸郭出口症候群 #手根管症候群 #頚椎症

3.セルフチェック&日常でできる観察ポイント

片方の腕にしびれや痛みを感じたとき、「これって大丈夫かな?」と不安になりますよね。

実際、どんなときに症状が強く出るかを自分で観察しておくと、原因の絞り込みや来院時の説明に役立つと言われています。ここでは、自宅でも簡単に行えるセルフチェックや、普段の生活で注意して見ておきたいポイントを紹介します。

いつ・どこで・何をしているときに出る?

まず確認したいのは「症状が出るタイミング」です。

・朝起きたときにしびれる

・デスクワーク中に腕がだるくなる

・荷物を持ったあとに痛みが出る

といったように、発症のパターンをメモしておくと良いでしょう。

首や肩を動かしたときにしびれが強くなる場合は、神経や筋肉の圧迫が関係していると言われています。一方で、安静時や睡眠中にも続くしびれは、血流や神経への影響が強い可能性もあるようです。

見逃してはいけない「赤旗サイン」

次に注目したいのが、体からの“危険信号”です。

たとえば「顔の片側もしびれる」「手に力が入りづらい」「言葉が出にくい」などの症状を伴う場合は、脳や血管に関係しているケースもあるとされています。

このようなときは、自宅ケアよりも医療機関での検査を優先することがすすめられています。

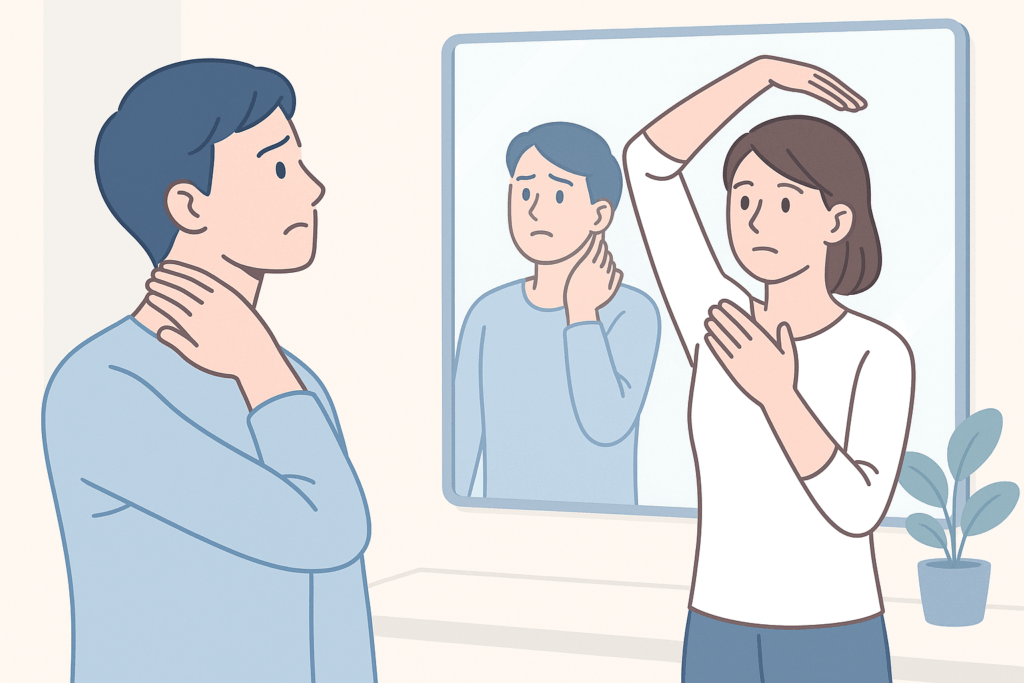

自宅でできる簡易テスト

自分でできる観察方法として、いくつかの動作テストがあります。

・首を左右に傾けて、どちらかで腕のしびれが強くなるか

・腕を真上に上げたときに、腕が重く感じるか

・肘を曲げたまま手を握り、ジンジン感が出るか

こうした動きで症状が変化する場合、神経や筋肉の負担部位を把握する手がかりになると言われています。

ただし、無理な動作で悪化させるリスクもあるため、痛みが強い場合はすぐにやめてください。

観察記録のすすめ

「いつ」「どこで」「どんな動作で」しびれや痛みが出たのかをメモしておくと、専門家に伝える際の助けになります。たとえば「朝より夕方に強い」「パソコンを2時間使ったあとに重い感じがする」といった情報があるだけでも、原因の特定に役立つと言われています。

#片方の腕のしびれ #セルフチェック #神経圧迫 #赤旗サイン #姿勢観察

4.まず試せるセルフケア・予防策

片方の腕にしびれや痛みを感じたとき、まず「生活の中でできること」から見直してみるのが大切だと言われています。無理のない範囲で姿勢や動作を調整するだけでも、負担を減らせるケースがあるようです。ここでは、日常の中で実践しやすいセルフケアと予防のコツを紹介します。

姿勢を整えて神経や血流の負担を減らす

長時間のデスクワークやスマホ操作は、首や肩まわりの筋肉をこわばらせ、神経を圧迫しやすくすると言われています。

たとえば、モニターの高さを目線と合わせ、背筋を軽く伸ばして座るだけでも首や腕への負担を軽減できるそうです。

「背中の真ん中あたりを壁につけて深呼吸する」といった意識づけも効果的だとされています。

肩・首・腕のストレッチで血流を促す

しびれや痛みをやわらげるには、硬くなった筋肉をほぐすことが大切と言われています。

簡単にできる動きとして、

・首をゆっくり左右に倒す

・両肩をすくめて5秒キープしてから脱力する

・腕を前に伸ばして手首を反らせる

などが挙げられます。無理に力を入れず、呼吸を止めずに行うのがポイントです。継続することで、筋肉の柔軟性が保たれやすいとされています。

生活習慣と動作の見直し

腕のしびれは、片側だけに偏った使い方や荷物の持ち方から起こることもあります。

カバンを左右で持ち替える、スマホを持つ手を変える、こまめに休憩を取るなど、小さな習慣の積み重ねが予防につながると言われています。

また、睡眠中の姿勢も大切です。枕の高さが合わないと首の神経を圧迫しやすいため、自然に首が支えられる高さに調整してみましょう。

セルフケアで改善しないときは

数日たってもしびれや痛みが強くなる、もしくは手先の動きに違和感が出る場合は、早めの来院がすすめられています。早期に専門家へ相談することで、原因をより正確に見極められると言われています。

#片方の腕のしびれ #セルフケア #姿勢改善 #ストレッチ #生活習慣

5.受診・検査・専門家での治療の流れ

片方の腕のしびれや痛みが長引くと、「どこに行けばいいの?」と迷う方も多いと思います。軽度のしびれなら生活習慣の見直しで改善する場合もありますが、しびれが続く・広がる・痛みが強くなるときは、専門家による検査がすすめられています。ここでは、来院から検査、施術までのおおまかな流れを紹介します。

どの科に相談すべきかを確認する

まずは整形外科や脳神経外科が一般的な相談先とされています。

首や肩から腕にかけての痛み・しびれが中心の場合は整形外科へ、顔や言葉の出にくさを伴う場合は脳神経外科への来院がすすめられています。

一方で、交通事故や急な外傷がきっかけで症状が出た場合は、整骨院などでの早期施術で筋肉や関節の動きを整えることもあるようです。

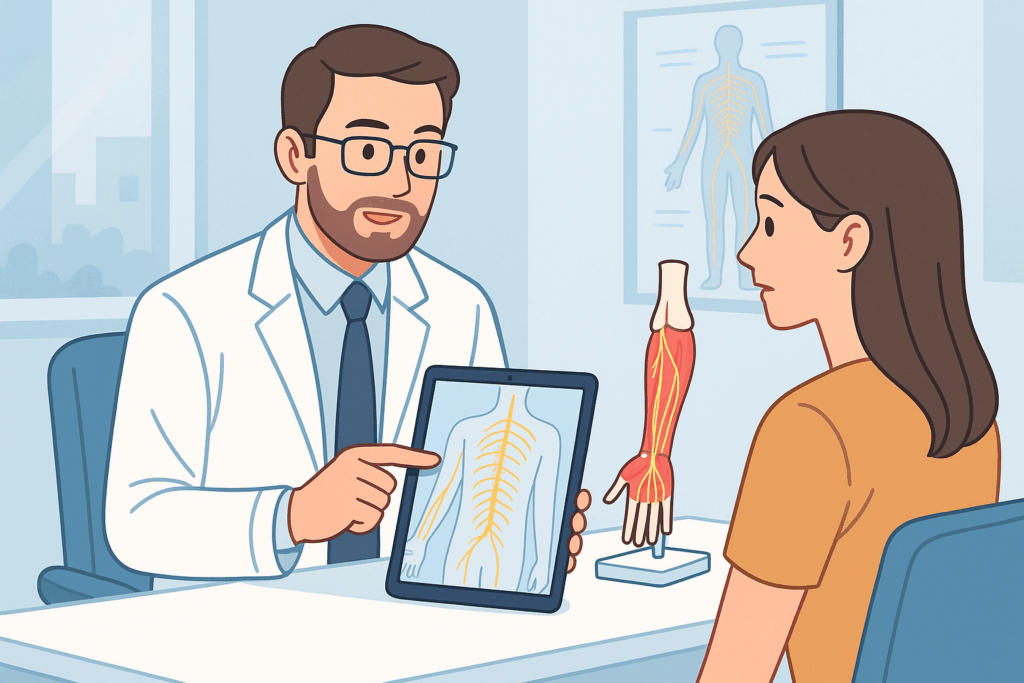

来院時の問診・触診の流れ

問診では、「いつから」「どんな動作で」「どんなしびれや痛みがあるか」を詳しく聞かれます。

また、首や肩、腕の動きを確認する触診を行い、神経や筋肉の緊張具合をチェックすると言われています。

この段階で「頚椎や末梢神経に関係しているか」「筋肉や姿勢が原因か」をある程度見極めることが多いそうです。

画像検査や神経検査で原因を特定

必要に応じて、レントゲンやMRI検査、神経伝導検査などを行うこともあります。

これらの検査によって、神経の圧迫箇所や血流の状態を確認できると言われています。

痛みの出る動作や範囲が広い場合は、画像だけでなく動作時の様子を含めて総合的に判断されることもあります。

検査後の施術・リハビリ・予防指導

症状の程度に応じて、電気療法・温熱療法・手技などの施術や、ストレッチ指導が行われることがあります。

また、再発を防ぐための姿勢改善や生活習慣の見直しも重要だと言われています。

「どのくらいで良くなるの?」という質問に対しては個人差が大きく、焦らず少しずつ体を整えることが大切とされています。

#片方の腕のしびれ #整形外科 #MRI検査 #触診 #リハビリ