膝窩リンパの流れを整えることで、膝裏のむくみ・だるさ・痛みを緩和できます。本記事では「膝窩リンパとは何か」「滞る原因」「セルフチェック」「簡単セルフケア」「専門医受診の目安」まで、写真付きでわかりやすく解説します。

1.膝窩リンパとは?膝裏にあるリンパ節の位置と働き

「ねぇ、膝の裏側に“リンパ節”があるって知ってた?」という会話、実はけっこう重要なんです。この項目では、まずその“膝窩リンパ”と呼ばれる部位がどこにあって、どんな働きをしているのかをざっくり確認しておきましょう。

膝窩リンパ節(しつかリンパ節)の解説

膝窩(しつか)リンパ節とは、膝の裏側の“くぼみ”部分、いわゆる膝関節の裏にあるリンパ節群のことを指すと言われています。sakaguchi-seikotsuin.com+2step-kisarazu.com+2 足先やふくらはぎから流れてきたリンパ液がこのあたりを通過し、次のリンパ節へとバトンタッチされる“中継地点”というイメージです。ashiuraya.com+1そのため、この部位がスムーズに機能していると、下肢(足)から余分な水分や老廃物がしっかり回収されやすいというわけです。 また、膝窩リンパ節は、膝窩動脈や膝窩静脈、神経などの重要な経路とも近くに位置しているため、リンパの流れが滞るとその周辺への影響も出やすいと考えられています。kawanaseikotsuin.com+1

なぜ膝裏にリンパ節があるのか?脚からのリンパの流れ

「なんでわざわざ膝の裏なんかにリンパ節が…?」という疑問、納得いく説明があります。まず、脚は体の中でも“重力の影響”を大きく受ける部分で、足先やふくらはぎなどには不要な水分や老廃物が溜まりやすいと言われています。tokyokekkan.com+1 そのため、ふくらはぎから膝、そして太ももへと上へ上へと流れていくリンパ液の通り道の途中、膝裏という「足と体幹との中間点」に“ろ過・集約”を担うリンパ節を設けることで、効率的に下肢からのリンパ液を処理できるというわけです。 しかも、脚を動かすとき(歩く・膝を曲げ伸ばす)には、ふくらはぎや太ももの筋肉が“筋ポンプ”という役割を果たし、リンパや血液を押し上げる仕組みになっていると考えられています。miyagawa-seikotsu.com+1 そのポンプ機能が弱まると、膝裏のリンパ節でリンパ液が滞る“交通渋滞”のような状況が起きやすいと言われているのです。step-kisarazu.com

滞るとどうなる?むくみ・だるさ・痛みのメカニズム

「夕方になると脚が重だるい」「膝裏のくぼみがなくなった気がする」そんな変化、実は膝窩リンパの流れの“サイン”かもしれません。リンパ液がうまく流れないと、下肢(特に膝裏〜ふくらはぎあたり)に水分や老廃物がたまりやすくなり、いわゆる“むくみ”として症状が現れると言われています。kawanaseikotsuin.com+1 また、膝裏のリンパ節という場所は血管・神経とも近接しているため、リンパ液の滞留でそのあたりに圧がかかったり、筋肉の動きがぎこちなくなったりすることで“違和感・だるさ・張り感”が出ることもあるようです。sakaguchi-seikotsuin.com+1 さらに、むくみが慢性化あるいは放置されると、膝裏に“しこり感”があったり、膝を曲げ伸ばししたときに“つっぱる感じ”や“重み”を覚えることもあるとされます。step-kisarazu.com+1つまり、膝窩リンパの流れを整えておくことは、むくみ予防だけではなく、脚全体の快適さ・疲れにくさにもつながると言われているわけです。 もちろん、症状が強かったり長持ちしていたりする場合は、他の原因(例えば静脈の循環不良、血栓、膝関節の疾患など)も考えられますので、「違和感が続くな」と感じたら専門家に相談することが望ましいと言われています。seikei-mori.com+1

#膝窩リンパ #膝裏リンパ節 #むくみケア #リンパの流れ #脚だるさ予防

2.膝窩リンパが滞る原因5つ

原因① 長時間の座りっぱなし・立ちっぱなし

「え、これだけで滞るの?」と思うかもしれませんが、実は意外と多くみられる原因です。長時間同じ姿勢、例えばデスクワークでずっと膝を曲げていたり、立ちっぱなしで下半身にずっと負担をかけ続けていたりすると、膝窩リンパ節の通り道となる膝裏のリンパ管が圧迫されやすいと言われています。実際、「長時間の座りっぱなし・筋力低下・冷え・水分不足」が膝窩リンパが詰まりやすくなる主な原因と報告されています。 step-kisarazu.com+1

例えば、仕事でずっと椅子に深く座りっぱなしだった、あるいは接客業などで立ちっぱなしだった場合、「夕方になると脚がむくむ」「膝裏が重だるい」と感じる方がいるのもこのためかもしれません。足から戻るリンパ液は動きがないと押し上げられず、停滞しやすくなるというわけです。

ですので、「ちょっと脚を組まない」「こまめに立ち上がって脚を伸ばす」だけでも流れを助けるサインになりうると言われています。

原因② 筋ポンプ(ふくらはぎ・太もも)の低下

「筋ポンプ」という言葉を聞いたことはありますか?脚の筋肉、特にふくらはぎや太ももが動くことで、リンパや血液を上へ押し上げる作用のことです。これが働かないと、膝裏にある膝窩リンパ節で“ボトルネック”が起きてしまいやすいと言われています。例えば、運動量が少ない日が続いたり、加齢や筋力低下で脚の筋肉の動きが鈍くなったりする場合です。 リペアセルクリニック東京院+1

具体的に言うと、ふくらはぎをあまり動かさないと「第2の心臓」と呼ばれる筋がしっかり働かず、リンパ液・血液・老廃物の回収が滞るという流れです。だから「脚を動かしたほうがいい」とよく言われるのは、まさにこの筋ポンプを活かすためとも言われています。筋肉が“動きのない時間”にさらされると、その分だけ、リンパの“押し上げる力”が弱くなってしまうのです。

原因③ 冷え・血流低下

「冷えは万病のもと」と言われますが、リンパにも大きく影響します。脚が冷えて血流が悪くなると、リンパ管・リンパ液の流れそのものが遅れがちになると言われています。膝窩リンパ節は膝裏という“脚の末端寄り”に位置しているため、冷えや血流低下の影響を受けやすい部位です。 sakaguchi-seikotsuin.com+1

例えば、冷房の効いた部屋で脚をずっと動かさずに過ごしたり、夜になって脚が冷えて寝付きが悪かったり…。そんな体感があるとき、「あれ、この脚いつもより重だるいかも?」という感覚につながる可能性があります。血流もリンパの“流れ”を支えているため、血管の収縮=リンパの詰まり、という構図になりやすいわけです。

原因④ 食生活・水分バランスの乱れ

意外に思われるかもしれませんが、食習慣・水分補給も膝窩リンパの流れに影響を与えると言われています。例えば、塩分を多く取ったり、脂っこい食事が続いたり、水分をあまり摂らなかったりすることで、体内に余分な水分や老廃物がたまり、リンパ液の“流れるスピード”が落ちることがあるそうです。 リペアセルクリニック東京院+1

当然ながら、脚のむくみやだるさが出てくる背景には「日常の動き」「筋肉の使い方」だけでなく、「中身=食と飲み物」も含まれるわけです。つまり、「運動していればいい」「動いていれば安心」というわけでもなく、「食べるもの/飲むもの」も無視できないということですね。

原因⑤ 放置または進行している別の疾患(例:静脈・リンパ浮腫・関節疾患)

そして最後に、見逃してはいけないのが「他の疾患が背景にあるケース」です。例えば、脚の静脈の流れが悪いとリンパにも影響が出る、あるいはリンパ浮腫のようにリンパ系そのものの異常によって脚がむくみやすくなるという話もあります。さらに、変形性膝関節症やBaker囊腫など膝関節まわりの疾患がある場合、膝裏付近の余分な滑液や炎症がリンパ管を圧迫してしまうことも指摘されています。 幹細胞治療 表参道ヘレネクリニック+1

つまり、「セルフケアを少ししてみたけど改善しない」「脚のむくみ・重だるさ・痛みが長く続く」という方は、膝窩リンパだけを疑うのではなく、専門家によるチェックも考えたほうが安心と言われています。

#膝窩リンパ #むくみ原因 #脚だるさ解消 #リンパ流れ改善 #下肢血流対策

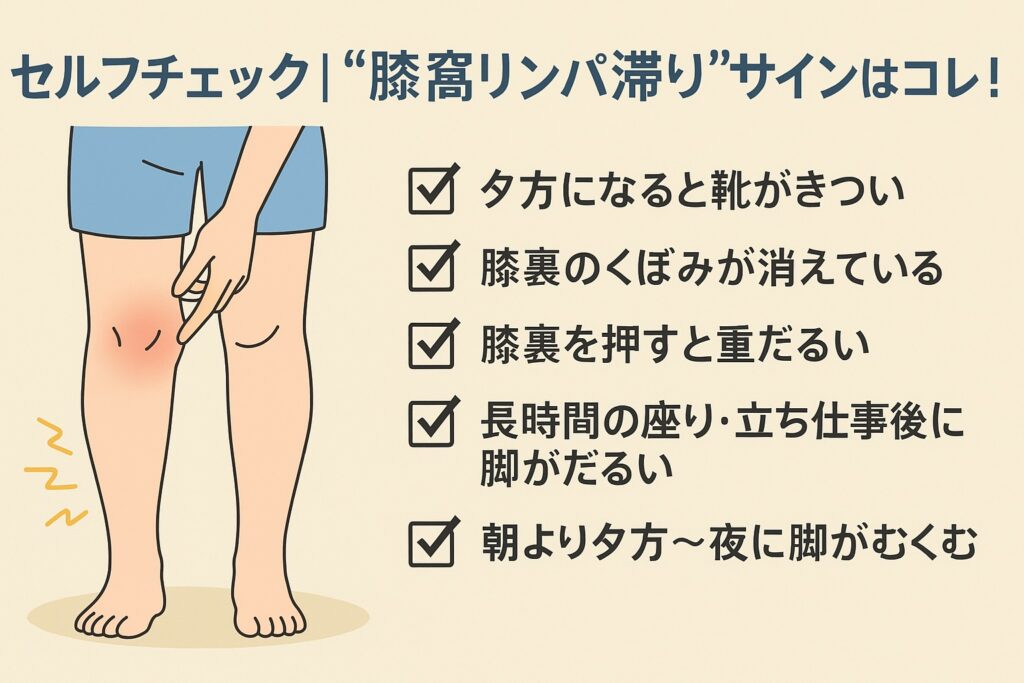

3.セルフチェック|“膝窩リンパ滞り”サインはコレ!

チェックリスト形式(例:夕方になると靴がきつい/膝裏のくぼみが消えている/膝裏を押すと重だるいなど)

「なんとなく脚が重くて、夕方になると靴のきつさが気になる…」そんなふうに感じたこと、ありませんか?実はその感覚、 膝窩リンパ節 の流れが滞っているサインの可能性があると言われています。まずは自分でチェックできる項目をリストにしてみましょう。

- 夕方になると靴がいつもよりきつく感じる。

- 膝裏の“くぼみ”とされるあたりが、平らまたは膨らんでいる。

- 膝裏を軽く押すと「重だるい」「ムズムズする」「張っている感じ」がする。

- 長時間座ったり立ったりした後、膝裏やふくらはぎに“重み”や“だるさ”が残る。

- 朝は普通なのに、夕方~夜にかけて脚全体がむくんでいるように感じる。

このチェックリストのうち「2つ以上当てはまるなら、脚のむくみ・重だるさが出やすい傾向にある」とする文献もあります。ヨガジャーナルオンライン+2ashiuraya.com+2 特に“膝裏のくぼみが消える”という視覚的な変化は、膝窩リンパの流れがスムースでない可能性を示す目安とされていて、セルフチェックとしてもわかりやすいと言われています。銀座ナチュラルタイム+1

もちろん、このリストはあくまでも「自分で気づきやすいサイン」を整理したもので、ここに当てはまったからといって「病気だ」と断定するわけではありません。ただ、自覚があるなら、次に紹介する“もう少し注意すべきサイン”にも目を向けておくのが安心です。

“これは別の病気かも”というサイン(腫れ・発赤・熱感・片側だけなど)

「いつもとちょっと違うな…」と思う場合は、滞りだけでなく別の疾患が背景にある可能性も視野に入れておいた方が良いと言われています。例えば、以下のようなサインが出ているなら注意が必要です。

- 膝裏が片側だけ極端に腫れている、あるいは“ぽっこり”としこりのように膨らんでいる。幹細胞治療 表参道ヘレネクリニック+1

- 膝裏やその周辺に赤み(発赤)や熱感がある。

- 膝を曲げ伸ばししたときに“つっぱる感じ”や“圧迫される感じ”を覚える。〖公式〗ひざ関節症クリニック|変形性膝関節症に再生医療を|医療法人社団活寿会+1

- 脚全体、もしくは膝裏から下にかけてのむくみが急激に悪化してきた。

- 安静にしていてもだるさ・痛み・張り感が長く続いている。

こうした症状があると、単なるリンパの流れの滞りだけではなく、例えば 深部静脈血栓症(DVT)・リンパ浮腫・変形性膝関節症 等の可能性も否定できないと言われています。幹細胞治療 表参道ヘレネクリニック+1

「なんだかいつもと違うな」と感じたら、無闇に放置するより、整形外科や循環器・リンパ浮腫の専門外来など、専門家に相談するよう促されているのも現状です。

#膝窩リンパ #脚むくみチェック #膝裏セルフチェック #下肢だるさ対策 #リンパ滞りサイン

4.自宅でできるセルフケア&マッサージ法

膝裏に手を当てる基本マッサージ手順(指の腹でやさしく押す・なでる)

「最近、膝裏あたりが重だるいなぁ…」と感じたら、まずは簡単なセルフマッサージから始めてみましょう。ポイントは「強く揉む」ではなく、やさしく触れて“流れを促す”ことです。例えば、イスに浅めに座って膝を軽く曲げ、両手で膝裏(いわゆる 膝窩リンパ節あたり)を包むように、指の腹でゆっくり押して3秒キープ、そっと力を抜くという動きを3〜5回繰り返すと、リンパ液が押し流される感覚が得られると言われています。([turn0search1])

さらに、「なでる」動きも加えて、ふくらはぎから膝裏へ上に向かって指の腹でゆっくりスライドさせることで、脚の下側からの流れを促せると言われています。([turn0search0])

このマッサージは、お風呂上がりや脚が温まったタイミングで行うと特に効果が感じられやすいです。無理せず「痛気持ちいい」程度で、力を入れすぎず行うのがコツと言われています。([turn0search9])

ふくらはぎ~膝裏へ流すストローク/つま先上げ運動・ストレッチ

脚の筋肉、特にふくらはぎは“第2の心臓”とも呼ばれ、脚から戻るリンパや血液を押し上げる“筋ポンプ”の役割を担っていると言われています。([turn0search4]) そこで、ふくらはぎから膝裏にかけてスムーズに流すストロークを取り入れるのが有効です。具体的には、床に座った状態または横になった状態で、両手を使ってふくらはぎの下側から膝裏に向かって“下から上へ”指の腹または手のひらでやさしくなで上げます。また、つま先立ち・つま先上げ運動を20回程度、1〜2セットで行うことで、ふくらはぎの筋ポンプを活性化し、脚のリンパや血液の流れを促せると言われています。([turn0search9])

ストレッチでは、壁に手をついて片脚を後ろに引き、かかとを床につけたまま体重を前にかけることでふくらはぎを伸ばし、脚の裏側から膝裏にかけての筋肉とリンパの通り道をゆるめる方法も紹介されています。([turn0search8])

生活習慣改善ポイント(こまめに動く・足を高くする・湯船に浸かる・食・水分)

マッサージ・ストレッチに加えて、日常の習慣も見直すことで 膝窩リンパ の流れを整える手助けになります。たとえば、デスクワークや立ちっぱなしの時間が長い方は「1時間に1回、軽く脚を伸ばす・足首を回す」などこまめに動くことで、脚にたまりがちな老廃物を流しやすくすると言われています。([turn0search1])

また、就寝前に脚を少し高くして横になる・湯船に浸かって体を温めることという習慣も推奨されます。脚が温まると血流・リンパ流ともにスムーズになりやすいからです。([turn0search2])

さらに、食生活・水分バランスも無視できません。塩分の多い食事や水分が少ないと、体内に余分な水分や老廃物がたまり、リンパの巡りが悪くなると言われています。([turn0search3]) こうした習慣を少しずつ整えることで、「動く」「流す」「整える」というサイクルが生まれ、脚のむくみ・だるさを軽く感じる日が増えるかもしれません。

注意点・やってはいけないこと(強くこすらない・痛みがある時は中止)

とはいえ、セルフケアだからといって無制限に進めていいわけではありません。まず、「強くこする」「ゴリゴリ押す」ようなマッサージは、逆にリンパや血管を傷つけてしまったり、むくみが悪化したりする可能性があると言われています。([turn0search9]) また、膝裏・ふくらはぎに「痛み」「熱感」「赤み」があるときは、単なるリンパの滞りとは別の疾患の可能性も視野に入れ、自己判断で続けるより「専門家の触診」を検討することが推奨されています。([turn0search4])

セルフケア中に脚が「いつもより余計に重い」「熱を帯びている」「しこりのような膨らみがある」など異変を感じたら、無理せず中止して、整形外科・循環器・リンパ浮腫専門外来などに相談することが望ましいと言われています。

#膝窩リンパ #セルフケア脚むくみ #ふくらはぎストレッチ #脚だるさ軽減 #リンパ流し運動

5.改善しない時・重症サイン・専門医を受診すべき目安

何週間セルフケアをしても改善しない時の目安

「自宅でセルフケアしてるのに、脚の裏〜膝裏の“だるさ”や“むくみ”がずっと続いてる…」そんなときは、 膝窩リンパ の流れだけでなく、ほかに要因が潜んでいる可能性があると言われています。一般的に、例えばマッサージ・ストレッチ・生活習慣の改善を試してから2〜3週間以上動きが見られない場合は、セルフケアだけでは対応が難しいケースも考えられます。むくみ・だるさが週を重ねても引かない、夕方以降に毎日強く出る、脚裏のくぼみが戻らない、といった状態は“流れが滞っている”だけでなく、“排出・循環”の機能自体に課題がある可能性があると言われています。

ただし、あくまで目安として「2〜3週間」を超えて変化が少ない場合に来院を考えておくという指針です。軽くなってきてはいるが完ぺきではない、という段階ならば引き続きセルフケアを継続する価値はあると言われています。

また、セルフケアに加えて「脚を触ると硬さが残る」「朝起きた時の脚の張りが消えない」などの“プラスαのサイン”があるならば、さらに早めに専門機関で確認してもらった方が安心とも言われています。

併発が疑われる疾患(例:リンパ浮腫・深部静脈血栓症・Baker囊腫・静脈瘤)

「むくみやだるさ」の裏には、実は 深部静脈血栓症(DVT)などの重大な疾患が隠れている場合もあるとされています。例えば、脚の片側だけが急に腫れた・痛みを伴う・皮膚の色が変化している…といった症状が出るとDVTの可能性が高くなると言われています。引用元:〈https://venonet.jp/%E6%B7%B1%E9%83%A8%E9%9D%99%E8%84%88%E8%A1%80%E6%A0%93%E7%97%87%E3%81%A8%E3%81%AF/〉 こうち静脈ケアクリニック:下肢静脈瘤レーザー治療

また、 下肢静脈瘤(静脈瘤)から静脈血流の逆流・うっ滞が起き、それによって膝裏~ふくらはぎのリンパ・血液の流れに影響を与えるという報告もあります。引用元:〈https://www.lalacli.com/dvt/〉 LaLa Clinic 柏の葉 |

さらに、 Baker囊腫(膝の裏の関節液たまり)では、膝裏の腫れ・張り・痛みが出ることがあり、これはリンパの滞りとは異なる機序ながら脚の裏の不快感と似た症状を呈するため、“念のため”調べるべきとされています。引用元:〈https://www.knee-joint.net/column/no19/〉 〖公式〗ひざ関節症クリニック|変形性膝関節症に再生医療を|医療法人社団活寿会

つまり、膝裏~ふくらはぎの不調が長引いたり片側に偏ったり、普段と明らかに違うと感じたら、「流れを促せば改善するレベル」から「専門医で確認すべきレベル」に移行している可能性があると言われています。

受診先の選び方(整形外科・リンパ浮腫専門外来・循環器など)

「じゃあ、何科を受診すればいいの?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。まず、脚の“むくみ・腫れ・だるさ・張り”があっても、原因が何かによって受診先は変わるとされています。例えば、膝関節まわりの異常(Baker囊腫・変形性膝関節症など)が疑われるときは整形外科が適しています。一方、リンパの流れそのものに問題がありそうなときは、リンパ浮腫専門外来や血管・リンパの専門クリニックが適していると言われています。さらに、脚の片側だけ腫れて急激に進行している・痛みや熱感・色の変化がある場合は、循環器内科・血管外科という選択肢も検討されており、引用元:〈https://0thclinic.com/symptoms/leg-swelling〉0th CLINIC|皮膚科, 泌尿器科, 内科, 外科|日本橋

また、むくみが脚だけでなく顔や手・体にも出ている場合や、息切れ・体重増加・夜間頻尿などが併発しているなら、内科・循環器系で全身の水分・血液・腎・心臓機能を調べる必要があるとも言われています。引用元:〈https://www.yoshikawa-naika.com/swelling/〉 鶴橋駅前よしかわ内科 |

受診前には「そもそもどんな症状が出るか」「いつから」「左右差はないか」「どんな動きをした後か」などをメモしておくと、スムーズに触診・検査が進みやすいと言われています。

#膝窩リンパ #脚むくみ受診目安 #深部静脈血栓症サイン #専門医相談 #膝裏不調