体側とは、脇の下から腰の横にかけての“体の側面”を指します。姿勢や呼吸、体幹の安定に深く関わる部位として注目されており、本記事では「体側の範囲・役割」から「硬さや痛みの原因」「セルフケア・ストレッチ」「受診の目安」までをわかりやすく解説します。

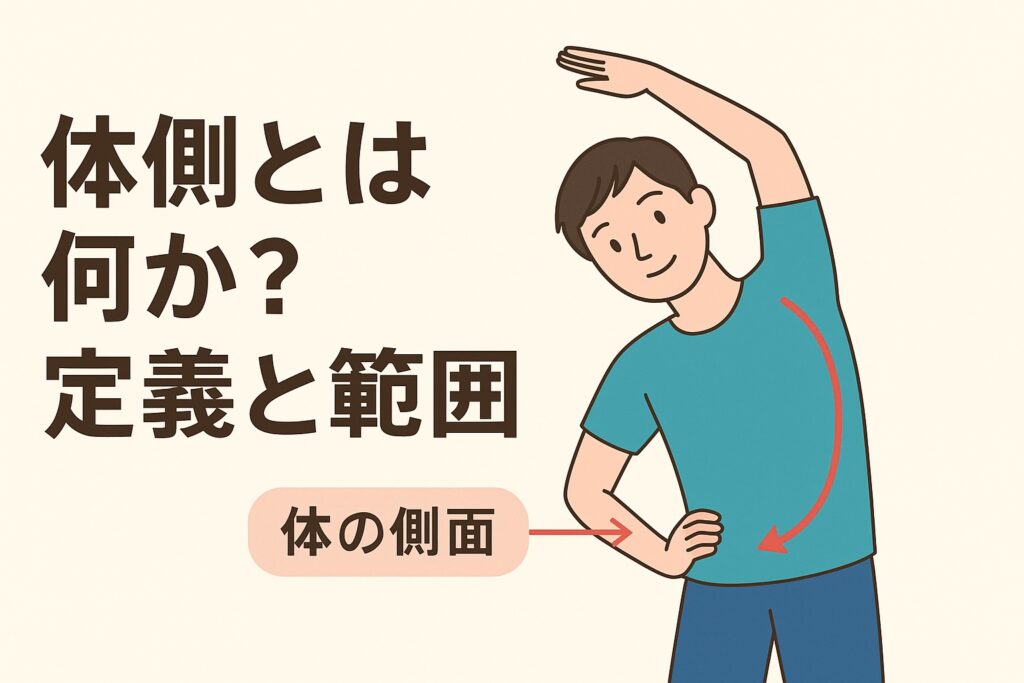

1.体側とは何か?定義と範囲

「体側って、どこのことなんだろう?」と聞かれることがよくあります。実は、体側とは脇の下から腰の横あたりまで続く“体の側面”のことと言われています。

この部分は、姿勢や呼吸、体幹の安定にも関わるとされていて、日常でも意外と使われているエリアです。

体側の位置と広がり

たとえば、あなたが軽く横に倒れてストレッチをするとき、片側だけ伸ばされる“あのライン”がまさに体側と言われています。脇の下の少し内側から腰まわりにかけて、斜めに長く伸びているイメージですね。

「思っていたより広いんですね」と驚かれる方も多いのですが、体側は複数の筋肉が重なりながら構成されているため、範囲も自然と広くなるようです。

日常生活で体側を意識する場面

友人から「最近、脇腹が張る気がするんだけど、これも体側?」と聞かれたことがあります。

そのときは、「体側って、姿勢が偏っていたり、長時間同じ姿勢でいると張りやすいみたいだよ」と伝えました。実際、上半身の傾きや腕の振り、呼吸の深さなど、体側はさまざまな動作とつながるとされています。

体側を理解するメリット

体側の場所を正しく理解しておくと、「最近片側だけ硬い気がするな」「呼吸しづらい感じがあるな」など、自分の変化に気づきやすくなると言われています。

もちろん、ここで紹介している内容は一般的な情報の範囲であり、気になる痛みや違和感が続く場合は専門機関での来院を検討するのが良いとされています。

#体側とは

#体の側面

#姿勢と呼吸

#体幹バランス

#体側ストレッチOKですか

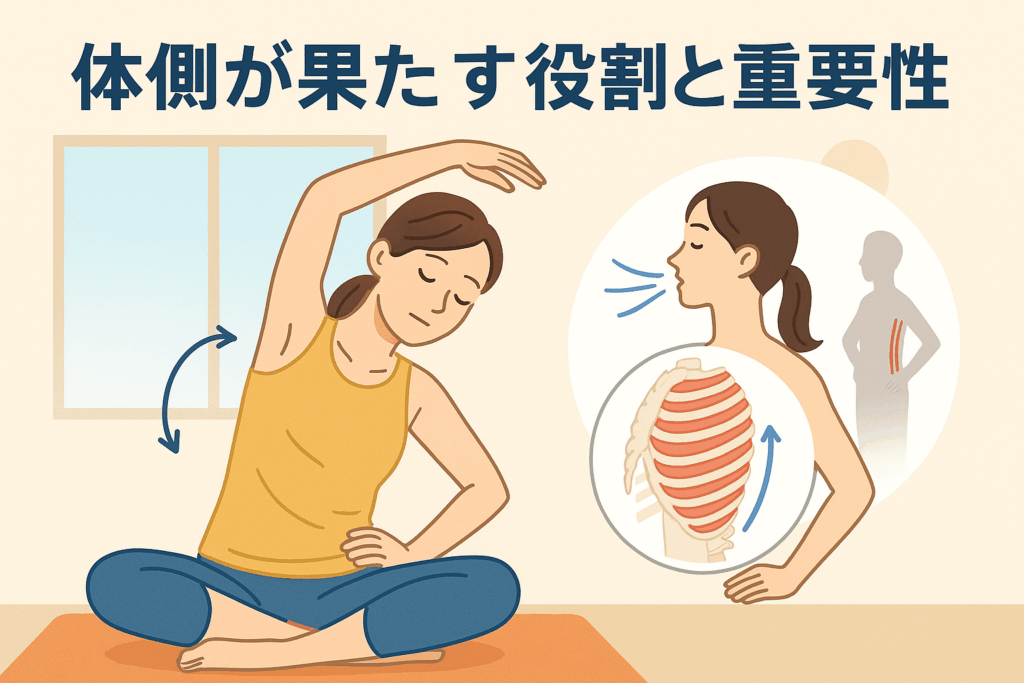

2.体側が果たす役割と重要性

「体側って、実際どんな働きをしているの?」と聞かれることがあります。体側は、脇の下から腰の横にかけて伸びるラインで、姿勢や呼吸、体幹の安定に関わると言われています。特に、日常生活の中で無意識に使われることが多く、体を支える“縁の下の力持ち”のような存在だと考えられています。

姿勢バランスとの関係

姿勢が傾くと、左右どちらか一方の体側だけに負担がかかることがあります。友人から「片側だけつっぱる感じがする」と相談されたことがありますが、体側は上半身をまっすぐ保つために重要なラインと言われています。

歩いたり座ったりするときにも、“どちらかに寄らない姿勢”を保つために体側が働いているようです。

呼吸のしやすさとのつながり

もう一つ、体側の大切な役割として「呼吸」があります。ヨガの分野でも、体側が硬いと胸が広がりづらくなり、呼吸が浅くなることがあると言われています。

「なんとなく息が入りづらいな」と感じるとき、体側の伸びづらさが関係しているケースもあるようで、深い呼吸を意識したストレッチが紹介されることもあります。

日常動作やスポーツでの重要性

また、体側はひねる・横に倒す・腕を振るなど、多くの動きと関わっています。スポーツ時に体側がスムーズに使えると、フォームが安定しやすいと言われていますが、これは体幹まわりと連動しやすい構造のためと考えられています。

日常では、洗濯物を取るときの横への動きや、棚の上に手を伸ばすときなど、思った以上に体側を使っていることに気づきます。

体側を意識するメリット

体側の働きを理解しておくと、「左右差がある気がする」「最近張りやすい」など、自分の体の変化に気づきやすくなると言われています。気づきはセルフケアにつながりやすく、ストレッチや姿勢の見直しをするきっかけにもなります。

ただし、強い痛みやしびれがある場合は一般的なセルフケアでは対応しづらいため、必要に応じて専門機関での来院がすすめられるとされています。

#体側の役割

#姿勢バランス

#呼吸と体側

#体幹の安定

#日常動作のポイント

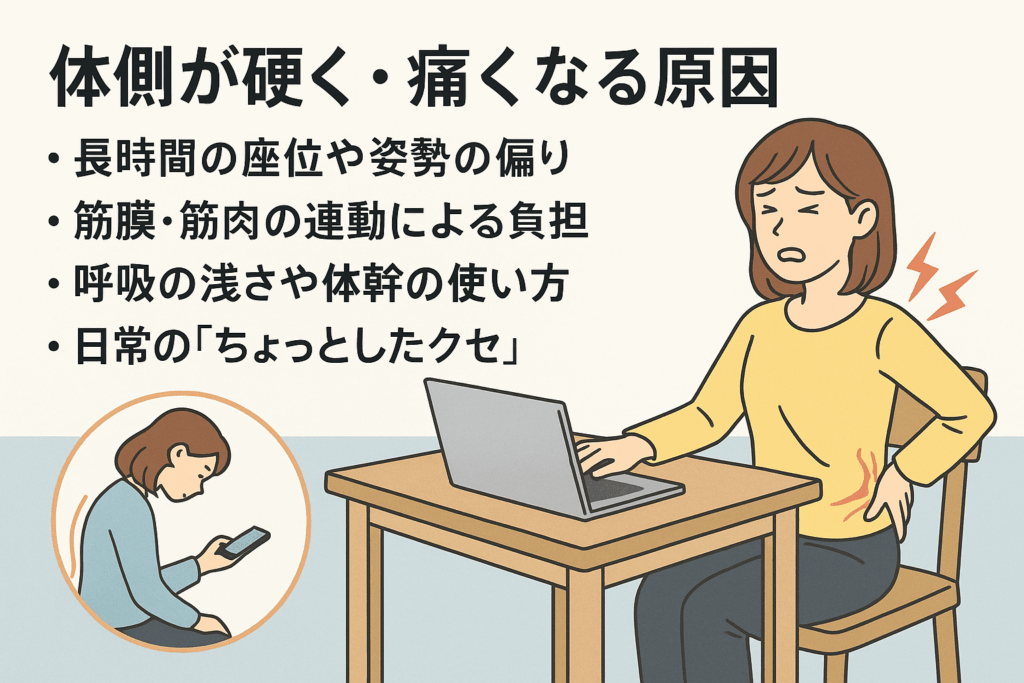

3.体側が硬く・痛くなる原因

「なんだか体側が張ってきた気がするんだけど、これってどうして起きるのかな?」と質問されることがあります。体側は、脇の下から腰の横にかけて長く伸びるラインで、日常の動きの影響を受けやすいと言われています。特に、座り方や立ち方のクセが積み重なることで、硬さや痛みにつながるケースがあるようです。

長時間の座位や姿勢の偏り

デスクワークが続くと、自然と体が前に倒れたり、どちらか一方に寄ったりしますよね。「片側だけつっぱる感じがある」と相談を受けることもありますが、これは体側が伸びきらない時間が増えて、緊張しやすくなるためと説明されることがあります。

特に、スマホを見ている姿勢や、脚を組む癖などは左右差の原因になりやすいと言われています。

筋膜・筋肉の連動による負担

体側には、外腹斜筋・広背筋・腰方形筋など、複数の筋肉が重なり合っています。これらが強く緊張すると、筋膜が引っ張られるような状態になり、張り感や動きづらさにつながることがあるようです。

ある方から「腰の横のあたりだけ痛む気がする」と話を聞いたことがありますが、体側は腰回りとも密接に関係するため、日常の動き全体が影響する可能性があると言われています。

呼吸の浅さや体幹の使い方も影響

呼吸が浅くなると、肋骨まわりが十分に広がらないため、体側が縮こまりやすくなるとされています。ヨガの分野でも「体側が硬いと胸が開きづらく、呼吸が浅くなりやすい」と紹介されており、

また、体幹の使い方に偏りがあると、片側ばかりに負荷がかかり、知らないうちに違和感が出ることもあると言われています。

日常の“ちょっとしたクセ”が積み重なる

買い物袋を片手で持つ、立つときに片側へ体重をかける、寝る姿勢がいつも同じなど、小さなクセが積み重なることで体側の硬さにつながるケースもあります。

「特に運動もしていないのになぜ張るんだろう」と感じるとき、こうした日常動作の偏りが関係していることもあるとされています。

#体側の痛み

#体側が硬い理由

#姿勢のクセ

#筋膜の緊張

#呼吸との関係

4.セルフチェック&セルフケア(ストレッチ・動き)

「体側が硬いのかどうか、自分で確かめる方法ってある?」と聞かれることがあります。体側は、姿勢や呼吸、上半身の傾きなどに影響しやすいため、日常のちょっとした違和感から気づけると言われています。ここでは、簡単にできるセルフチェックと、無理なく取り入れられるセルフケアを紹介します。

体側セルフチェックのポイント

まず、鏡の前で軽く横に倒れてみるのがおすすめです。左右どちらかだけ倒れにくい場合、体側の伸びに差がある可能性があると言われています。

友人と話していると「右だけつっぱる感じがあるんだよね」と言われたことがありますが、その場合も左右差のサインとして参考になります。

次に、両腕を上げた状態で深呼吸してみてください。「片側だけ息が入りづらい」「胸の横が動きにくい」と感じる場合、体側や肋骨まわりが硬くなっている可能性があるようです。

最後に、椅子に座ったまま上半身をひねってみましょう。左右どちらかが回りづらいと、筋膜のつながりによって体側が影響を受けている場合もあると言われています。

やさしい体側ストレッチ

体側をケアする場合、まずは負担の少ないストレッチから始めるのが良いとされています。たとえば、片膝を立てて座り、反対側の手を頭の上に伸ばしながらゆっくり横へ倒れる方法があります。ポイントは「息を止めないこと」だと紹介されることが多く、

また、立った姿勢で手を組み、体を左右に大きく倒していくストレッチも人気があります。

ただし、どの動きも「痛気持ちいい程度」が良いとされ、強く引っ張るような動きは避けたほうが良いと説明されています。

日常でできるセルフケア習慣

ストレッチ以外にも、日常の中で体側の緊張を和らげる工夫があります。

「長時間同じ姿勢にならない」「片側に寄らないよう座り直す」「深呼吸をこまめにする」など、ささいな行動でも体側の負担が軽くなると言われています。

ある方は、昼休みに数分だけ体側を伸ばす習慣を続けたところ、「肩が軽く感じる日が増えた」と話していました。こうした積み重ねが、体の変化に気づくきっかけになるようです。

ただし、痛みが強い場合やしびれがあるときは、セルフケアでは対応しづらいため、必要に応じて専門機関での来院がすすめられています。

#体側ストレッチ

#セルフチェック

#姿勢セルフケア

#体側の柔軟性

#日常でできるケア

5.いつ来院すべき?注意点・よくある誤解

体側が張ったり痛んだりすると、「このまま様子を見ても大丈夫なのかな」と迷うことがあります。体側は日常のクセや姿勢の影響を受けやすいため、一時的な違和感でおさまることもあると言われていますが、状況によっては専門機関での来院を検討したほうが良い場合もあるようです。ここでは、注意しておきたいポイントと、よくある思い込みをやさしく整理していきます。

来院を考えたいサイン

ある方から「ストレッチしても片側だけ痛みが続く」と相談を受けたことがあります。こうした場合、体側ではなく肋骨まわりや腰部が関係しているケースもあるとされていて、専門的な触診で確認したほうが良いと説明されています。

また、体側の痛みが2週間以上続く、動くたびに鋭い痛みが走る、しびれを感じる、といった症状は一般的なセルフケアでは見極めが難しいことがあるようです。

ヨガの分野でも、強い痛みを感じながら伸ばすことは避けたほうが良いと言われています。

セルフケアで改善しづらいケース

体側が硬いと感じると、多くの方が「ストレッチすればなんとかなるはず」と考えがちです。しかし、外腹斜筋・広背筋・腰方形筋など複数の筋肉や筋膜が連動しているため、セルフケアでは届きにくい部分が残ることもあると言われています。

特に、左右差が大きく、立つ・歩くなどの日常動作にも違和感が出ている場合は、体側だけでなく姿勢全体を確認する必要があるケースも。こうした総合的なチェックは、専門スタッフによる触診のほうが把握しやすいとされています。

よくある誤解とその注意点

「体側の痛み=ストレッチ不足」という考え方はよく耳にしますが、これは一部のケースに限られると言われています。

また、「痛い方だけ強く伸ばせば大丈夫」という声もありますが、伸ばしすぎは逆に負担になる場合があるようで、痛みが増えるという報告も聞きます。

さらに、「寝れば自然と改善する」と考える方もいますが、長引く場合には別の要因が隠れている可能性もあり、放置しないほうが良いと説明されています。

専門機関に相談するメリット

専門機関では、体側だけでなく肋骨・背中・腰などとのつながりを含めて確認してもらえるため、違和感の背景を把握しやすいと言われています。

「自分の感覚だけでは判断が難しい」という人ほど、早めに相談しておくと安心材料になるようです。

#体側の痛み注意

#来院目安

#ストレッチの誤解

#体側セルフケア

#不調サイン