股関節 歪みにお悩みですか?この記事では、歪みの原因から自宅でできるチェック方法&改善ストレッチ、さらに日常生活で歪みを予防するコツまで詳しく解説します。

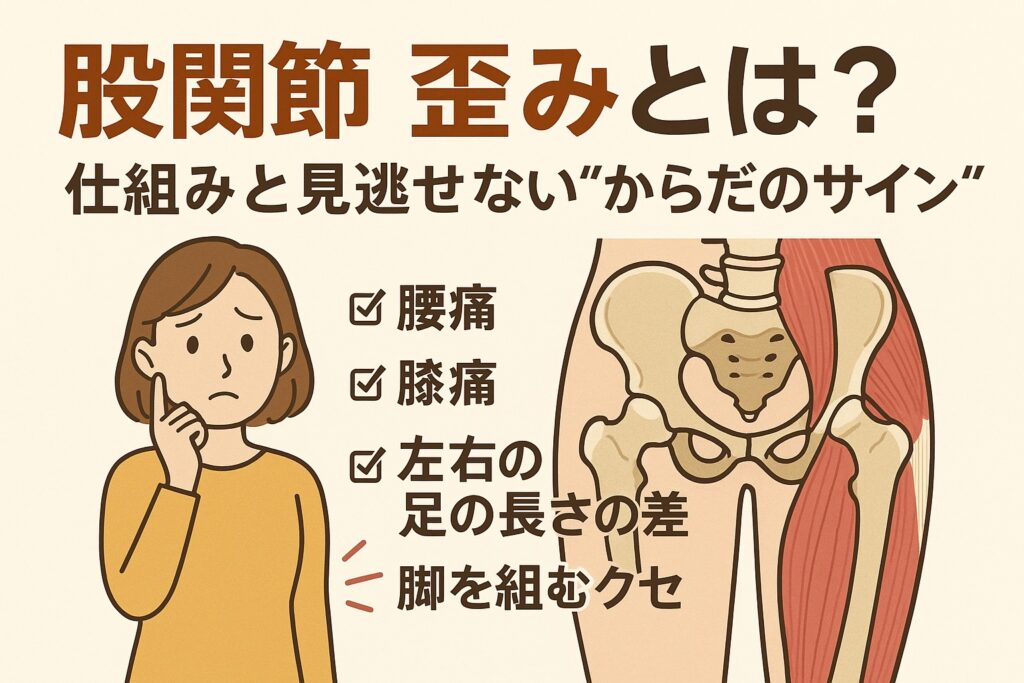

1.股関節歪みとは?仕組みと見逃せない“からだのサイン”

股関節の歪みと聞くと「骨がズレてしまったのかな…」と心配になる方も多いのですが、実際には骨そのものが大きくズレることはほとんどないと言われています。多くの場合、股関節まわりの筋肉の強さや柔軟性の差によって“動きの偏り”が生じ、結果として左右バランスが乱れやすくなると説明されています。とくに、長時間座りっぱなしの姿勢や、片側だけで荷物を持つクセが積み重なると、股関節の動きが偏りやすくなるそうです。

股関節・骨盤・大腿骨の基本構造と“歪み”の意味

股関節は、骨盤にある「臼状のくぼみ」と太ももの骨である大腿骨の丸い骨頭がかみ合う構造で、体の中でも可動域が広い関節と言われています。股関節まわりには腸腰筋・大殿筋・内転筋など、多くの筋肉が走っており、これらのバランスが崩れると動きが一定方向に偏りやすくなると考えられています。

そのため“歪み”とは、骨が曲がるというより 筋肉の使い方に偏りが生じて関節の動きがアンバランスになる状態 を指す場合が多いと説明されることが多いです。

引用元:

https://rehasaku.net/magazine/hip/pelvic-distortion

https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/17558/

https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/322/

歪みが生じると起こる体の変化(腰痛・膝痛・左右差など)

股関節の動きが偏ると、体全体のバランスに少しずつ影響が広がると言われています。例えば、片側だけ太ももが張りやすい、歩くときに左右どちらかへ体重が流れる、腰まわりが疲れやすい、といった変化を感じる方もいます。また、膝の高さが左右でわずかに違うように見える場合は、股関節まわりの筋緊張の差が関連しているケースがあると言われています。

引用元:

https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/322/

こんなサインがあれば要注意!セルフチェックのポイント

「ひょっとして歪んでいる?」と感じたら、日常のクセをチェックしてみるのがおすすめです。

・立ったときに片方へ体重を預けるクセがある

・気づくと脚を組んでいる

・仰向けに寝たとき、足の向きが左右で違う

・歩くとき、片足だけが外へ流れる感覚がある

こうした積み重ねは、股関節の動きの偏りにつながると言われています。特に「膝の高さが違って見える」「体が片側へ傾きやすい」といったサインは、筋肉バランスの乱れを示す場合があるため、早めにケアを取り入れる方も多いようです。

引用元:

https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/322/

https://rehasaku.net/magazine/hip/pelvic-distortion

#股関節の歪み

#セルフチェック

#筋肉バランス

#姿勢のクセ

#左右差ケア

2.股関節歪みの主な原因と見落としがちな習慣

股関節の歪みは、特別な動きをしたときだけ起こるものではなく、普段の生活の中にある“小さなクセ”が積み重なることで生じると説明されています。「あれ、こんな姿勢してたかも…」と気づく場面がいくつかあるかもしれません。ここでは、知らないうちに股関節へ負担がかかりやすい習慣を整理しながら、なぜ歪みにつながりやすいと言われているのかをまとめていきます。

長時間の座り姿勢・片足重心・脚を組むクセ

デスクワークで座りっぱなしの時間が長くなると、股関節まわりの筋肉がこわばりやすく、関節の動きの偏りが生じやすいと言われています。さらに、立っているときに片側だけに体重を乗せるクセや、気づいたら脚を組んでしまう習慣も、左右の筋肉の働きを偏らせる要因としてよく挙げられています。

例えば脚を組む姿勢は、骨盤がどちらか一方に倒れやすく、その状態が続くと股関節にも影響が出やすいと説明されています。「ちょっとぐらい大丈夫」と思いがちですが、毎日の積み重ねが歪みにつながると言われているので、意識して見直す方も多いようです。

引用元:

https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/322/

https://rehasaku.net/magazine/hip/pelvic-distortion

運動不足・股関節まわりの筋力低下・柔軟性不足

例:「骨盤まわりを動かさないでいると …股関節の動きが悪化します」と言われています(引用元:Tarzan Web | ターザンウェブ)

運動量が少ない生活が続くと、股関節を支える筋肉が十分に働かなくなり、関節の動きに左右差が出やすいとされています。特に腸腰筋や大殿筋、内転筋などは日常生活で意識されにくい部位のため、気づかないうちに弱くなりがちです。

柔軟性の低下も見落とされやすいポイントで、筋肉が硬くなると関節の可動域が狭くなり、股関節の動きが偏りやすいと言われています。運動不足が慢性化すると「歩き始めが重い」「股関節が突っ張る」など、小さな違和感が出てくるケースもあります。

引用元:

https://tarzanweb.jp/post-284268

加齢・出産・ホルモン変化など女性に多い因子

年齢を重ねるにつれて筋力が低下していくことはよく知られていますが、股関節まわりでも同じように影響が出ると言われています。また、女性の場合は妊娠・出産にともなう骨盤のゆるみや、ホルモンバランスの変化が股関節まわりの負担につながりやすいと説明されることがあります。

出産後は骨盤まわりの筋肉が十分に戻るまで時間がかかる場合があり、その間に負担が積み重なると左右差が出やすいと言われています。「最近片側だけ疲れやすいかも」と感じる方は、日常の姿勢や動きを少しだけ見直すことがヒントになるかもしれません。

引用元:

https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/17558/

#股関節の歪み原因

#姿勢のクセ

#筋力低下と柔軟性

#女性特有の要因

#日常習慣の見直し

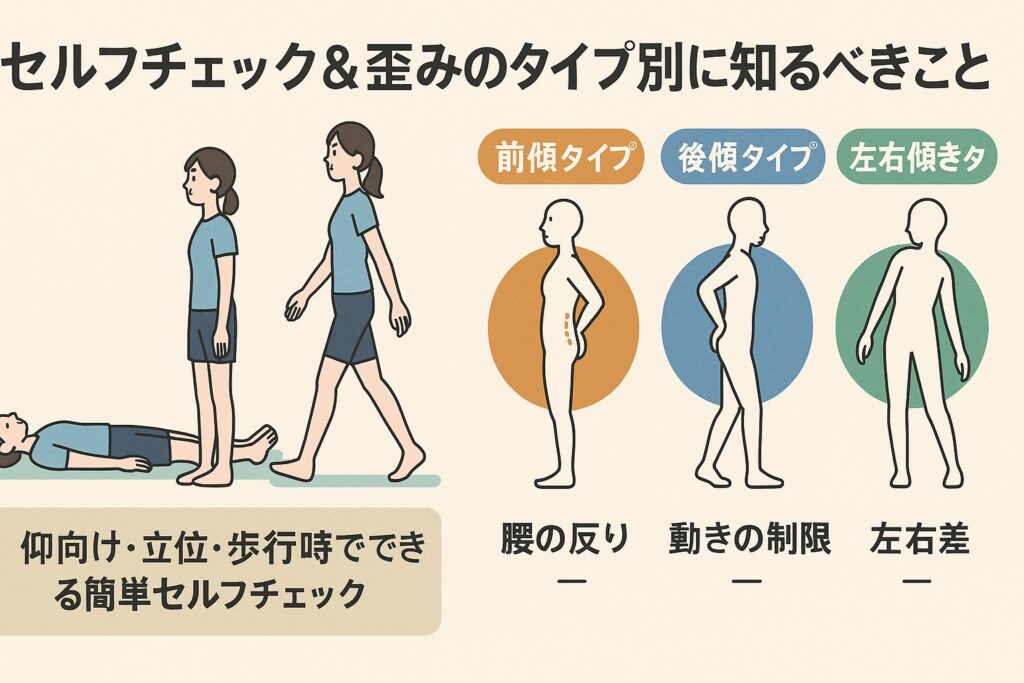

3.セルフチェック&歪みのタイプ別に知るべきこと

股関節の歪みが気になるとき、「自分では何を見ればいいの?」と迷う方も多いようです。専門的な触診が必要なケースもありますが、まずは日常の中でできる簡単なセルフチェックが参考になると言われています。ここでは、仰向け・立位・歩行時という3つの場面に分けて、歪みを確認するヒントをまとめてみました。

仰向け・立位・歩行時でできる簡単セルフチェック

例:「“骨盤のゆがみ”は医学的な診断名ではなく…実際に骨盤そのものが大きくズレたりすることは非常に稀です」と言われています

引用元:https://rehasaku.net/magazine/hip/pelvic-distortion

まず、仰向けで寝た状態では「つま先の向き」や「両脚の開き方」に左右差がないかを確認する方法があります。大きな変化でなくても、片側だけ外へ倒れやすい、もしくは内側へ巻き込みやすいといった傾向が見られることもあります。

立った姿勢では、骨盤の高さや肩のラインが左右で異ならないかを鏡でチェックする人も多いようです。片足に体重を乗せるクセがある場合は、無意識のうちにどちらかへ傾きやすいと言われています。

歩行時は、歩幅の差・片側だけ足音が強い・片脚だけ外へ流れる感覚があるかなどに注目すると、“動きのクセ”が見えやすいと言われています。

歪みのタイプ分類(前傾/後傾/左右傾き)と特徴

例:「座りすぎ…骨盤が後傾・前傾」と言われています

引用元:https://tarzanweb.jp/post-284268

股関節や骨盤の歪みは、おおまかに以下の3タイプに分けられることが多いようです。

●前傾タイプ

骨盤が前に倒れやすく、お腹が反りやすくなる姿勢。太ももの前側に負担がかかりやすいと言われています。

●後傾タイプ

座りすぎの影響で骨盤が後ろに倒れやすく、背中が丸まりやすい状態。股関節の動きが小さく感じる方もいます。

●左右傾きタイプ

片足重心やバッグを片側だけで持つ習慣などで、骨盤が左右のどちらかへ傾きやすい姿勢。歩き方のクセにもつながると言われています。

タイプ別に知っておきたい注意点(痛み・可動域・左右差など)

前傾タイプの方は腰まわりに負担が出やすいとされており、太もも前側の張りを感じることもあるようです。後傾タイプでは股関節が詰まるような感覚が出る場合があると言われています。また、左右傾きタイプは、可動域の差や、片脚だけ疲れやすい感覚につながりやすいと説明されることがあります。

いずれのタイプでも、“左右差”が大きくなりすぎないよう注意することがポイントと言われています。日常の姿勢や習慣を少しずつ見直すことで、体の使い方の偏りに気づきやすくなるかもしれません。

引用元:

https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/17558/

#股関節セルフチェック

#骨盤の歪み

#姿勢タイプ診断

#左右差の気づき

#前傾後傾バランス

4.自宅でできる改善ストレッチ&エクササイズ集

股関節の歪みをゆるやかに整えていくためには、“ほぐす→整える→鍛える” の順番でアプローチする方法がよく紹介されています。いきなり強い運動を取り入れるよりも、まず動きをスムーズにする準備をしておく方が合っていると言われているため、自分のペースで少しずつ進めていくのがおすすめです。ここでは、自宅で取り入れやすいステップを順番に見ていきます。

まずは“ほぐす”動き:股関節・腸腰筋・内転筋ほか

例:「股関節の柔軟性が骨盤のゆがみや腰痛防止に必要な理由をご紹介」と言われています

引用元:https://naruo-pit.com/blog/flexibility-of-hip-joint/

まず最初は、“ほぐす”ことから始める流れが一般的です。

とくに腸腰筋・内転筋・お尻の深層筋は、長時間の座り姿勢や片側重心のクセによってこわばりやすいと言われています。仰向けで膝を立て、ゆっくり腰を左右に揺らす動きや、太ももの内側を伸ばすストレッチなどは、負担が少なく取り入れやすい方法としてよく紹介されています。

「ストレッチしてみたら予想以上に片側だけ張っていた」という方も珍しくなく、こうした左右差は股関節の動きの偏りに関連していると言われています。

“整える”動き:骨盤・大殿筋・深層外旋筋を使った調整ストレッチ

例:ストレッチ3選紹介 として解説されています

引用元:https://co-medical.mynavi.jp/contents/therapistplus/lifestyle/beauty/17558/

ほぐして筋肉がゆるみ始めたら、次は“整える”ステップです。

大殿筋や深層外旋筋(梨状筋など)を使った調整ストレッチは、股関節の動きをスムーズにするサポートになると言われています。例えば、お尻の筋肉を伸ばす「座って片脚を抱えるストレッチ」や、片膝を立てて腰を軽くひねる動きは、負担が少ない範囲で行いやすいのが特徴です。

ポイントは“左右均等”を意識すること。どちらか一方だけ硬さが強い場合もありますが、急に強く伸ばしすぎないほうが良いと言われています。

“鍛える”動き:左右差・筋力低下があるときに有効な簡単トレーニング

整える段階を経たら、最後は“鍛える”ステップです。

股関節は周囲の筋肉に支えられているため、筋力の弱い部分があると動きが偏りやすいと言われています。ヒップリフト(仰向けでお尻を持ち上げる動き)や、横向きで脚を上げるサイドレッグレイズは、股関節の安定に関わる筋肉を使いやすいトレーニングとして多く紹介されています。

片側だけ動かしにくいと感じる時は無理のない可動域で行う方法が合っていると言われています。

実践時の注意点と継続のコツ(無理しない・左右バランス・習慣化)

ストレッチやエクササイズを続ける上で大切なのは「無理をしないこと」と「毎日少しずつ習慣化すること」だとされています。痛みが強い日や疲れが残る日は短めにするなど、その日の体調に合わせて調整するほうが続けやすいと言われています。

また、股関節の歪みは“左右差”と結びつきやすいため、両側を均等に行うことがポイント。鏡を見ながら姿勢を確認したり、スマホで自分の姿勢を撮影してみる方もいます。

#股関節ストレッチ

#ゆるめる整える鍛える

#腸腰筋ケア

#左右差の改善

#自宅エクササイズ

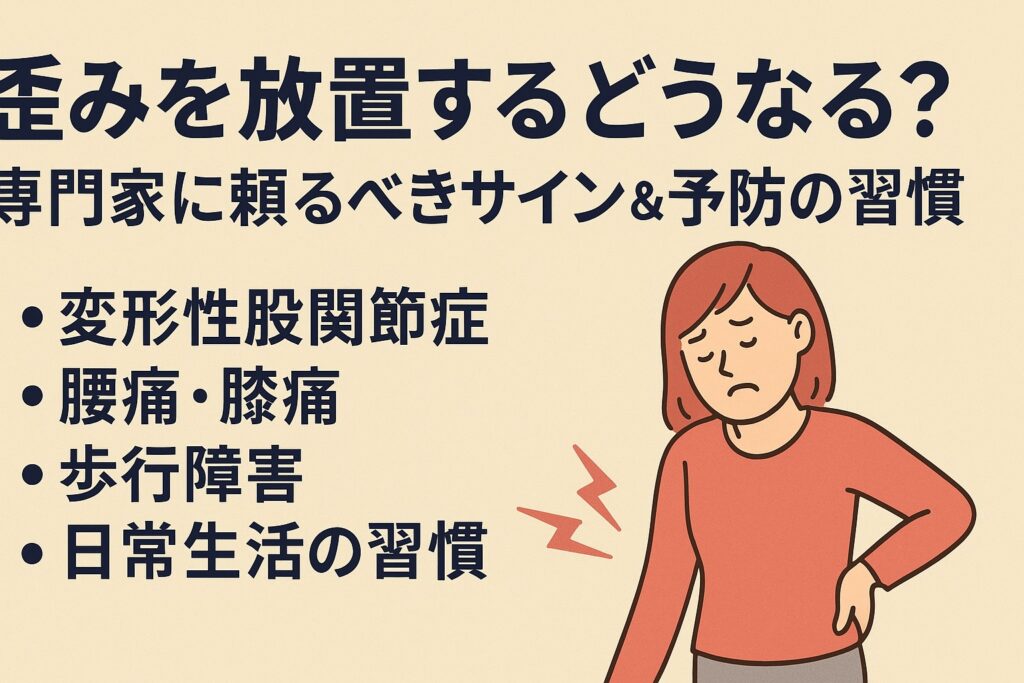

5.歪みを放置するとどうなる?専門家に頼るべきサイン&予防の習慣

股関節の歪みは、普段の生活の中で少しずつ蓄積するものと言われています。最初は軽い違和感だけでも、そのまま放置してしまうと他の部位へ負担が広がるケースもあるため、早めに気づいて対策する流れが大切だとされています。「ちょっと変な感じがするな…」という違和感の段階で意識を向けておくと、日常動作のクセに気づきやすくなるかもしれません。

放置のリスク(変形性股関節症・腰痛・膝痛・歩行障害など)

例:「変形性股関節症は、骨盤の歪みによって股関節の動きが悪くなることで痛みを生じさせます」と言われています

引用元:https://kur-seikotsuin.com/osteoarthritis-of-the-hip-cause

股関節の歪みをそのままにしておくと、股関節だけでなく腰や膝にも負担がかかりやすいと紹介されています。

例えば、骨盤の傾きが強くなることで、歩くときの重心が片側へ寄りやすくなり、結果的に腰痛や膝痛につながる場合があると言われています。また、筋肉の働きが偏ったまま生活すると、関節の可動域が狭くなり、足を上げにくい・歩き始めが重いなどの変化が出る方もいるようです。

変形性股関節症との関連も指摘されることがあり、「動きの悪さが痛みにつながる」と説明されるケースもあります。初期は軽い違和感でも、積み重ねで負担が増える可能性があるため注意が必要と言われています。

専門家に相談すべき状況(痛みがとれない・左右差が目立つ・可動域が極端に制限)

次のような状態が続く場合は、一度専門家に相談する判断が合っているとされています。

・痛みが数日〜数週間たっても引きにくい

・左右で可動域に大きな差がある

・股関節が詰まるような感覚が強い

・歩行時に明らかなバランスの崩れがある

・日常生活の動作で支障が出てきた

こうした変化は、自分だけでのチェックでは原因がわかりにくいこともあるため、早めに状態を確認してもらう方が安心だと言われています。

歪み予防のための日常生活の習慣(立ち方・座り方・歩き方・バッグの持ち方・ストレッチ習慣)

例:足を組まない・片足重心を防ぐ意識が紹介されています

引用元:https://brand.taisho.co.jp/contents/tsukare/322/

予防のポイントとしてよく挙げられるのは、日常の「クセ」を整えることです。

例えば、椅子に座るときは骨盤を立てた姿勢を意識する、立つときは両足に均等に体重を乗せる、歩くときは小さな歩幅になりすぎないようにするなど、少しの工夫で股関節の負担が変わると言われています。

また、同じ肩ばかりでバッグを持たない、長時間同じ姿勢で作業しない、といった習慣も歪み予防につながりやすいようです。加えて、軽いストレッチを毎日続けることで、股関節まわりの筋肉が動かしやすくなると紹介されています。

#股関節の歪み予防

#放置リスク

#専門家に相談

#日常姿勢の見直し

#腰痛膝痛ケア