「仙骨 ツボ」を活用して、腰のだるさ・冷え・自律神経の乱れにアプローチ。ツボの位置/押し方/注意点を図解&セルフケア手順付きでわかりやすく紹介します。

1.仙骨とは何か?位置・役割を知る

「仙骨って、どこにある骨なんだろう?」と疑問に思う方は少なくありません。実は、体を支えるうえでとても重要な場所と言われています。腰が重いときや骨盤まわりが安定しない感じがあると、「仙骨まわりが疲れているかも…」と気づく人も多いようです。まずは、仙骨が体のどこにあり、どんな働きをしているのかを整理してみましょう。

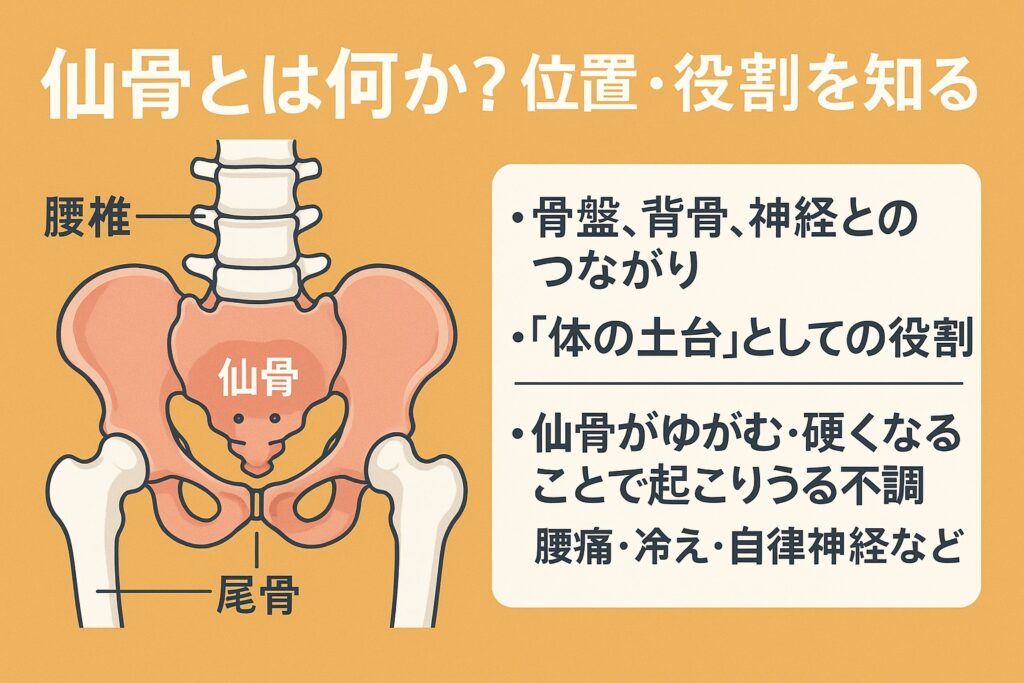

仙骨の解剖学的な位置(腰椎の下、尾骨の上、骨盤の中央)

仙骨は、腰椎のすぐ下・尾骨の上に位置し、ちょうど骨盤の中心にあります。手のひらを腰に当てて、少し下へすべらせたあたりに触れられる三角形の骨のことです。

専門家の解説でも「体を支える土台のひとつ」と言われていて、周囲には靭帯や筋肉が密集しています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/855/)。

腰回りの安定に関係するため、仙骨の動きがスムーズだと立ったり歩いたりがしやすいと感じる方が多い一方で、固まると違和感を覚えるケースもあるようです。「腰のどこがつらいのか」わかりにくいときでも、仙骨の位置を知るとセルフケアのヒントになります。

骨盤・背骨・神経とのつながり/「体の土台」としての役割

仙骨は骨盤の中心にあり、背骨の一番下の部分とつながっています。この構造のため、仙骨は上半身と下半身を橋渡しするような存在と言われています。重力を受け止める位置にあるので、日常の姿勢や座り方のクセが影響しやすいのも特徴です。

さらに、仙骨の内側には神経の通り道があり、冷えやだるさを感じるときに「仙骨まわりが重い」と話す人が多いのも、このつながりが理由と言われています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

骨盤の傾きや背骨のバランスが変わりやすい人ほど、仙骨の状態が体感に影響しやすいと感じることがあり、「体の土台」として意識されることが増えているようです。

仙骨がゆがむ・硬くなることで起こりうる不調(腰痛・冷え・自律神経など)

仙骨まわりがこわばったり、動きが小さくなると、腰のだるさ・下半身の冷え・姿勢の崩れを感じる人が多いと言われています。特にデスクワークが中心の方は、長時間同じ姿勢になりがちで、仙骨に負担が集中しやすいようです。

また、仙骨は自律神経とも関係するエリアと説明されることもあり、疲れやすさや睡眠の質に影響が出るケースもあるとされています。ただし、痛みが強い・しびれがあるなどの症状が続く場合は、セルフケアだけに頼らず専門家に相談することが推奨されています(引用元:https://athletic.work/blog/sacrum-acupuncture-point/)。

仙骨を整える意識を持つと、姿勢や動きの感覚が変わると実感する人もいます。体の土台を見直す際のポイントとして、仙骨はとても重要な場所のひとつと言えそうです。

#仙骨の位置

#仙骨と骨盤の関係

#自律神経と仙骨

#仙骨のゆがみと不調

#仙骨ケアの重要性

2.仙骨まわりの代表的なツボ「八髎穴」とは

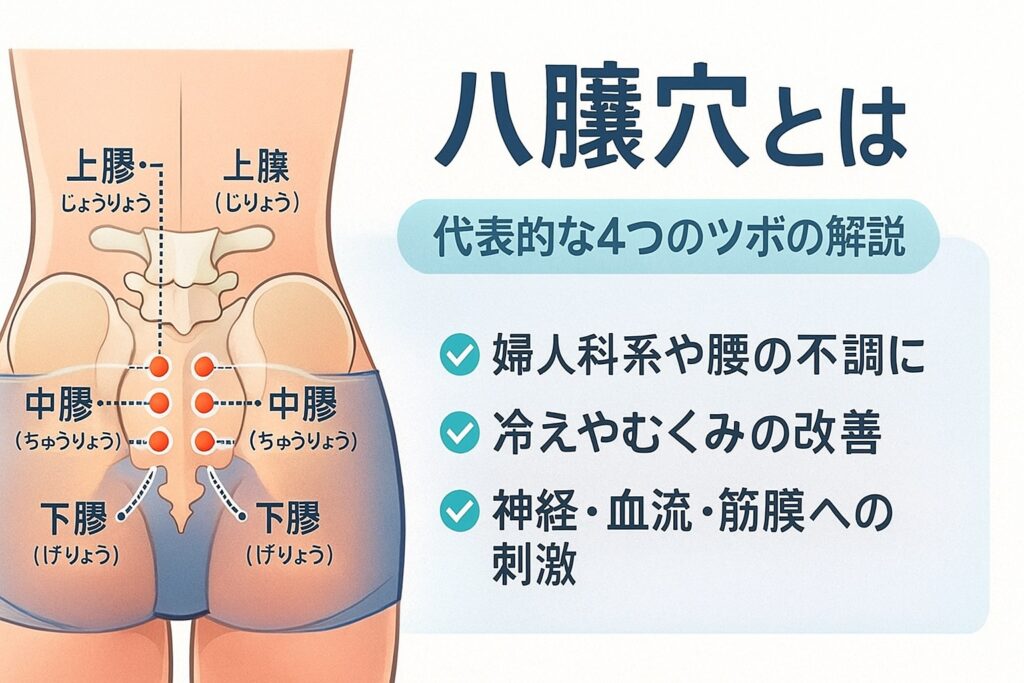

仙骨のあたりを指で触っていると、「ここだけ少しへこんでる?」と感じる部分があります。このくぼみの周辺に並んでいるツボの総称が「八髎穴(はちりょうけつ)」と言われています。腰のだるさや冷えが続くとき、なんとなくこの辺りを押してしまう人も多いようで、日常的にも意識されることが増えているエリアです。

八髎穴は4つのツボが左右対称に並んでいて、仙骨を取り囲むように配置されています。まずは、それぞれの場所や名前を整理しながら、どのような働きがあると考えられているのか見ていきましょう。

八髎穴(上髎・次髎・中髎・下髎)の位置と名称

八髎穴は「上髎(じょうりょう)・次髎(じりょう)・中髎(ちゅうりょう)・下髎(げりょう)」の4種類が左右にひとつずつあり、合計8つのツボのことを指します。仙骨のくぼみの列に沿って並んでいて、指先で触ると「ちょうど押したくなる」位置にあるのが特徴です。

上から順に上髎、次髎、中髎、下髎と名前がつけられ、それぞれ仙骨孔(小さな穴)のあたりに位置しています。東洋医学の専門家によると、腰回りの不調や下半身の冷えを感じやすい人にとって大切なポイントと言われています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/855/)。

それぞれのツボが持つとされる効果(婦人科系・腰・冷えなど)

八髎穴は、それぞれのツボが「どんな不調に向きやすいか」が少しずつ異なると言われています。例えば、上髎や次髎は腰の重さを感じるときに意識されることが多く、中髎や下髎は婦人科系の違和感や下半身のだるさが続くときに使われるケースもあるようです。

また、仙骨まわりは血流が停滞しやすい場所でもあるため、冷え性が気になる方が「温めると楽」と話すこともあります(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

ただし、痛みが鋭い、しびれが出るなどの症状がある場合は、セルフケアだけで判断せず、専門家に相談することがすすめられています。

ツボの「なぜ効くか」メカニズム(神経・血流・筋膜)

八髎穴が「不調にアプローチしやすい」と言われる理由として、仙骨の周辺に神経や血管が多く通っている点が挙げられています。仙骨孔付近には神経の出口があるため、軽く押すことで周囲の緊張がゆるみやすいと考えられています。

さらに、筋膜が骨盤の上下にまたがって広がっているため、仙骨まわりの動きが悪くなると、腰やお尻、足の付け根などに違和感が広がることがあるとも説明されています(引用元:https://athletic.work/blog/sacrum-acupuncture-point/)。

そのため、八髎穴を刺激すると「体がポカポカしてきた」「腰が軽くなった気がする」と感じる人がいるようで、血流や筋膜の働きにもつながっていると言われています。

#八髎穴とは

#上髎次髎中髎下髎

#仙骨まわりのツボ

#冷えと八髎穴

#神経と筋膜の関係

3.症状別セルフケア:どんなときにこのツボを押すか

「八髎穴って、どんな時に押せばいいの?」と迷う方は多いようです。実際、仙骨まわりのツボは、腰の違和感や冷えなど、日常の“ちょっとした不調”で意識されることが多いと言われています。もちろん、強い痛みやしびれが続く場合はセルフケアだけに頼らず、早めの来院がすすめられていますが、軽めの疲れなら自分でできるケアが役立つ場面もあります。ここでは、症状別にどのような時に八髎穴を刺激するのが向いていると考えられているのかを、参考記事を踏まえて整理していきます。

腰痛・骨盤まわりのだるさ・ぎっくり腰予防

仕事や家事の途中で「腰が重い…」と感じるとき、仙骨まわりのツボを自然に触りたくなる方は多いそうです。八髎穴のうち、上髎・次髎は腰の張りと関係しやすいと紹介されており、軽めの不快感がある時に刺激すると“動きやすさが変わった気がする”と話す人もいるようです(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

また、急に腰を動かす予定がある日や、重い荷物を持つ前に軽く触れておくと、腰まわりの緊張を感じづらくなる場合があると言われています。ただし、痛みが強い時やぎっくり腰の疑いがある場面では無理に押さず、まずは安静や来院がすすめられています。

冷え性・下半身のむくみ・生理痛・婦人科系不調

仙骨まわりは血流が停滞しやすい位置とも言われています。そのため、冷え性や生理前の重だるさを感じる時に八髎穴を温めたり、軽めに押したりすると「下半身が温まってくる気がする」と話す方もいます(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/855/)。

特に中髎・下髎は、骨盤内の血流と関連があると説明されることがあり、女性特有の不快感が続く時にセルフケアの選択肢として意識されることもあるようです。ただし、症状が長く続く、痛みが強い、月経異常があるなどの場合は、セルフケアよりも専門的な相談が重要と言われています。

自律神経の乱れ(疲れやすい・眠りが浅いなど)とツボ刺激の関係

「最近ずっと疲れやすい」「眠りが浅い気がする」…そんな時に仙骨まわりを軽く押したくなる人もいるようです。仙骨の内側には神経の通り道があるため、優しく刺激するとリラックスがしやすいと感じるケースも報告されています(引用元:https://athletic.work/blog/sacrum-acupuncture-point/)。

深呼吸と合わせてゆっくり押すと、気持ちが落ち着きやすいという声もあり、忙しい日のケアとして取り入れる方も増えているそうです。ただし、自律神経の不調は要因が複雑なため、「ツボだけで改善する」と断定はできないと言われています。

#八髎穴セルフケア

#腰痛と仙骨

#冷えと骨盤周りのケア

#自律神経とツボ刺激

#症状別ツボ活用法

4.セルフケア手順と押し方・温め方

八髎穴をセルフケアに取り入れたいとき、「どこを押せばいいのか」「強さはどのくらいがいい?」と迷う人は多いようです。実際、仙骨まわりはデリケートな部分なので、無理のない方法で行うことが大切だと言われています。ここでは、参考記事にある内容も踏まえながら、ツボの探し方や押し方、温め方の手順をわかりやすくまとめています。ポイントさえつかめば、日常生活のなかでも続けやすいセルフケアになります。

ツボの探し方(仙骨のくぼみ・左右4つずつ)

まず八髎穴を見つけるときは、仙骨のくぼみを指で探していくと分かりやすいと言われています。仙骨の中心に縦に並ぶ小さなくぼみがあり、その左右に4つずつ、計8つのポイントが並んでいる構造です。「なんとなく指が止まるところ」がツボであるケースも多いため、力を入れすぎずに触ってみるのがコツです。

専門家の解説でも「仙骨孔に沿って並んでいるため、骨のカーブに沿って探すと見つけやすい」と紹介されています(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/855/)。

慣れてくると、自分の“硬い場所”や“冷えている部分”がわかるようになる人もいるようです。

押し方・温め方(座位・仰向け・お尻上部にカイロなど)

押し方は、痛気持ち良いくらいの弱〜中程度の強さがすすめられることが多いようです。座った姿勢でも仰向けでも行えますが、腰を反らしすぎない姿勢のほうがリラックスしやすいと言われています。指の腹で円を描くように軽く押したり、呼吸に合わせてゆっくり圧をかけたりすると、感覚がつかみやすいです。

また、「温めるとさらに楽になる」と感じる人も多く、仙骨の上部にカイロを貼る方法が紹介されることがあります(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

特に冷えを感じる日や、長時間座りっぱなしのあとに行うと、じんわり体が温まることがあると言われています。

注意点(強く押しすぎない・痛みがある場合は中止・妊娠中/疾患がある場合は専門へ)

仙骨まわりは神経も多く通る場所のため、強く押しすぎると逆に負担になる場合があります。痛みやしびれを感じたら、すぐに中止するのが安心です。また、妊娠中の方や婦人科系の疾患がある場合は刺激を控える、もしくは専門家に相談することがすすめられています(引用元:https://athletic.work/blog/sacrum-acupuncture-point/)。

さらに、強い痛みが急に出た、腰が抜けるような感覚がある、しびれが続くなどの状態はセルフケアでは判断しづらいため、無理に刺激せず来院したほうが安全と言われています。

#八髎穴セルフケア手順

#仙骨のツボの探し方

#ツボの押し方と温め方

#セルフケアの注意点

#仙骨ケアの基本

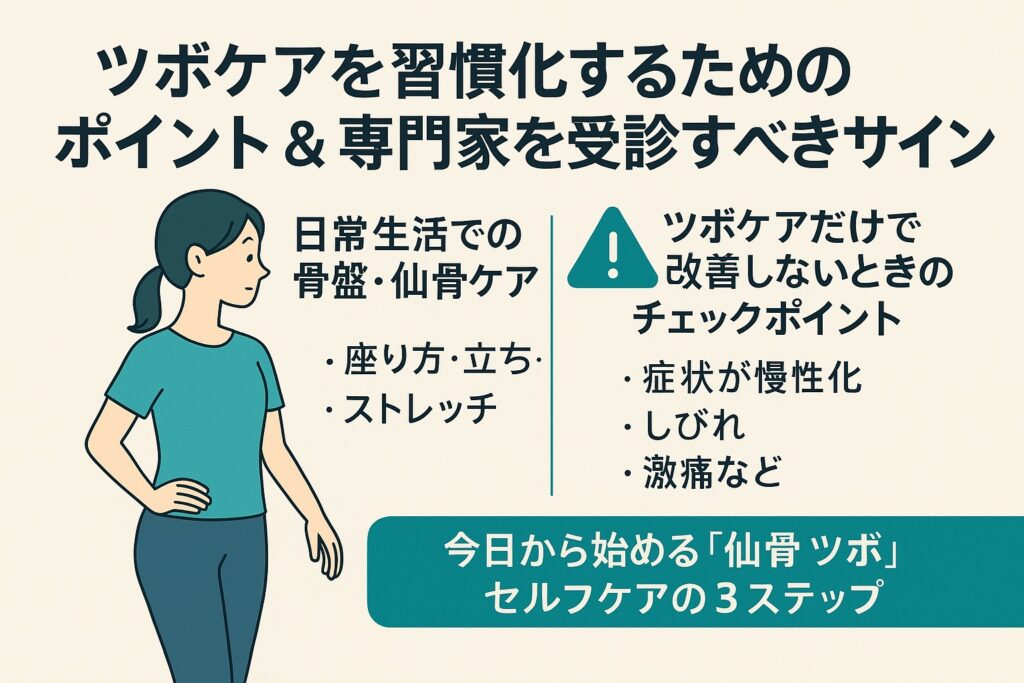

5.ツボケアを習慣化するためのポイント&専門家を受診すべきサイン

仙骨まわりのツボは、一度押すだけより“習慣にする”ことで体の変化に気づきやすいと言われています。ただ、忙しい毎日の中で続けるのは簡単ではありませんよね。「気づいたらやらなくなっていた…」という声もよく聞きます。そこで、日常の動きの中に自然と取り入れられるコツと、セルフケアだけでは判断が難しいケースについてまとめていきます。

日常生活での骨盤・仙骨ケア(座り方・立ち方・ストレッチ)

まず意識したいのは、ふだんの姿勢です。座っているときに骨盤が後ろへ倒れやすい人は、仙骨に負担が集中しやすいと言われています。座るときは、深く腰かけすぎず、やや骨盤を立てるようにすると、腰まわりの緊張がやわらぎやすいようです。

立ち姿勢でも、片足重心が続くと仙骨の左右差が出ると話す人が多く、こまめに重心を切り替えると楽になるケースがあります。

さらに、軽いストレッチとして「骨盤まわりをゆっくり回す」「お尻の筋肉を軽く伸ばす」など、短時間でできる動きを取り入れると、ツボケアの効果を感じやすい土台が作れます(引用元:https://www.mediaid-online.jp/clinic_notes/information/855/)。

ツボケアだけで改善しないときのチェックポイント(症状が慢性化・しびれ・激痛など)

仙骨まわりのだるさが続くと、つい「八髎穴を押せば何とかなるかも」と思いたくなることがありますが、セルフケアのみでは判断しづらい場合があるとされています。たとえば、

- 痛みが慢性的に続いている

- 下肢にしびれが出てきた

- 腰を動かすだけで激痛が走る

- 冷えやむくみが極端に強い

などの状態は、ツボ刺激よりも原因の確認が必要と言われています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

無理に押し続けると逆にこわばりや負担につながる可能性もあるため、違和感が強い時は一度手を止めるのが安心です。

まとめ/今日から始める「仙骨 ツボ」セルフケアの3ステップ

仙骨まわりのケアは、難しいものではありません。今日から取り入れられる3ステップとして、

- 仙骨のくぼみを軽く触って位置を確認する

- 呼吸に合わせて八髎穴を優しく押す/温める

- 日常の姿勢(座り方・立ち方)を少し整える

この3つをセットにすると続けやすいと言われています(引用元:https://athletic.work/blog/sacrum-acupuncture-point/)。

ツボケアは“リラックスしたい時のスイッチ”として使いやすい反面、症状が強い時には無理せず専門家へ相談することも大切です。自分の体の反応を見ながら、できる範囲で続けていくのが安心ですね。

#仙骨ツボの習慣化

#八髎穴セルフケア

#姿勢と骨盤ケア

#セルフケアで判断しづらい症状

#仙骨ケア3ステップ