ストレッチを始めて、口が開きづらい・顎がガクガクする・痛むといった不調を和らげましょう。専門家も推奨する咀嚼筋・側頭筋へのアプローチから、首肩まで連動する動き、毎日続けられる習慣化のコツまで幅広く解説します

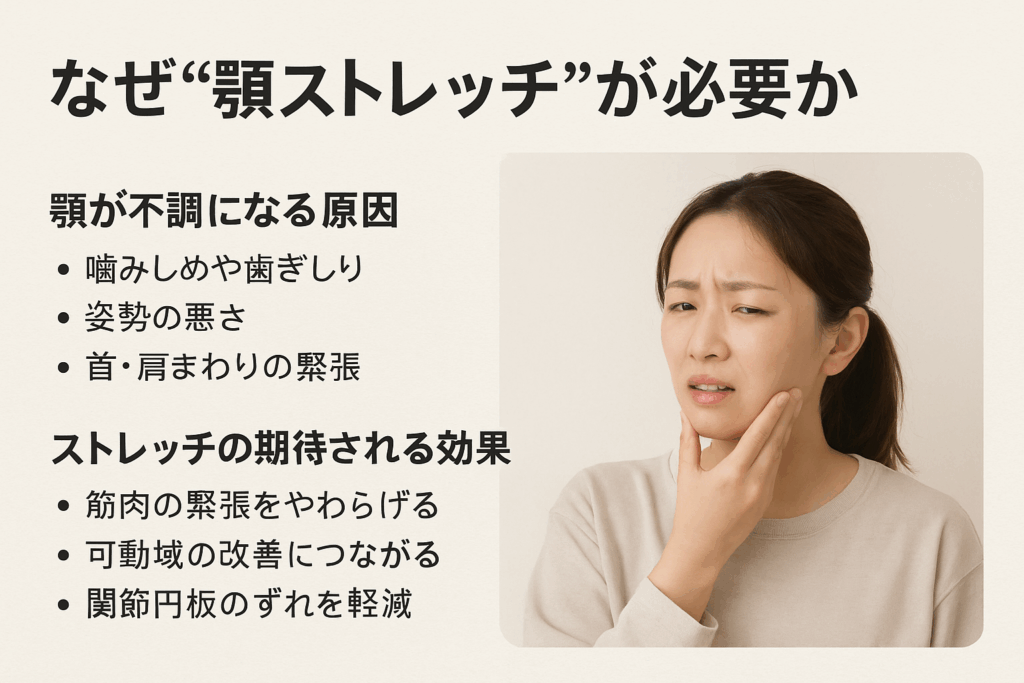

なぜ“顎ストレッチ”が必要か

「最近、口が開きづらい気がするんだけど…」と相談されることがあります。実は、顎まわりの筋肉が固くなると、こうした違和感につながると言われています。特に咬筋(こうきん)や側頭筋(そくとうきん)は、食いしばりや歯ぎしり、長時間の同じ姿勢などで緊張しやすいようです。「そんなに心当たりはないんだけど?」という声もありますが、日常のクセは自分では気づきにくいものだとされています。

では、なぜ顎ストレッチが必要だと考えられているのでしょうか。まず、顎は首や肩の筋肉とも密接に関係していると言われています。姿勢が崩れると、顎の動きにも影響が出るという話は多くの専門家が説明しています。特に、猫背姿勢が続くと下顎が後ろに引かれやすく、顎関節に負担がかかりやすいとされています。「あ、たしかに…」と共感される方も多い印象です。

さらに、顎ストレッチは筋肉の緊張をゆるめ、関節の動きをスムーズにする助けになると言われています。もちろん、ストレッチだけで全てが改善すると断言するわけではありません。ただ、自宅で取り入れやすいセルフケアとして注目されているのは事実です。「これくらいなら続けられそう」と感じる方が多いのもポイントです。

顎の不快感は、放っておくと日常生活のあらゆる場面でストレスになりやすいと言われています。食事がしづらかったり、あくびの度に気になる、そんな声もよく聞きます。こうした背景があるため、顎ストレッチは“いま気になる不調”だけでなく、“これからの予防”という意味でも取り入れる価値があると考えられています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/stretchingtocure-temporomandibularjointdisorder/)。

ハッシュタグ5つ

・#顎ストレッチ

・#顎関節の不調

・#咬筋ケア

・#セルフケア

・#首肩と顎の関係

基本的な顎ストレッチ/セルフケア方法

顎まわりのストレッチは「ちょっとしたコツを知っているだけで取り入れやすい」と言われています。ここでは、咬筋(こうきん)や側頭筋(そくとうきん)など、日常のクセで緊張しやすい部分をやさしく動かす方法をまとめています。「思っていたより簡単だね」と感じる方も多いようなので、肩の力を抜きながら試してみてください(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/stretchingtocure-temporomandibularjointdisorder/)。

咀嚼筋まわりをゆるめるマッサージ&ストレッチ

まず、こめかみから頬にかけてついている咀嚼筋をほぐす方法がよく紹介されています。人差し指と中指を軽く添え、くるくると小さく円を描くように動かすと、筋肉の緊張がゆるみやすいと言われています。「力を入れすぎない方が良いらしいよ」といった声も多く、痛みを感じない程度がポイントのようです。温めたタオルを使うと、よりリラックスしやすいという意見もあります。

開口ストレッチ

次に、口をゆっくり大きく開ける開口ストレッチが挙げられます。鏡を見ながら行うと、左右どちらかに偏っていないかチェックしやすいと言われています。「開けにくい側があるんだね…」と気づく方もいるため、無理をせず、ゆっくりした動作が推奨されています。開閉を数回くり返すことで、顎の動きのクセがわかりやすいようです。

左右に顎を動かすストレッチ

「い」の口の形をつくりながら、下顎を左右にスライドさせる動きも取り入れられています。普段あまり使わない筋肉を動かすため、最初はぎこちなく感じる場合もあるようですが、続けることでスムーズになりやすいと言われています。これも痛みが出る場合は避けるなど、自分の体の状態に合わせながら進めることが大切です。

首・肩まわりも合わせてケア

顎だけでなく、首まわりのストレッチを組み合わせると負担が軽くなりやすいと説明されることがあります。胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)や肩の緊張が強いと、顎の動きにも関わると言われています。ゆっくり首を倒したり、肩を大きく回したりするだけでも、全体のつながりを感じやすいという話もあります。

ハッシュタグ(5つ)

・#顎ストレッチ

・#セルフケア方法

・#咀嚼筋マッサージ

・#開口ストレッチ

・#首肩ストレッチ

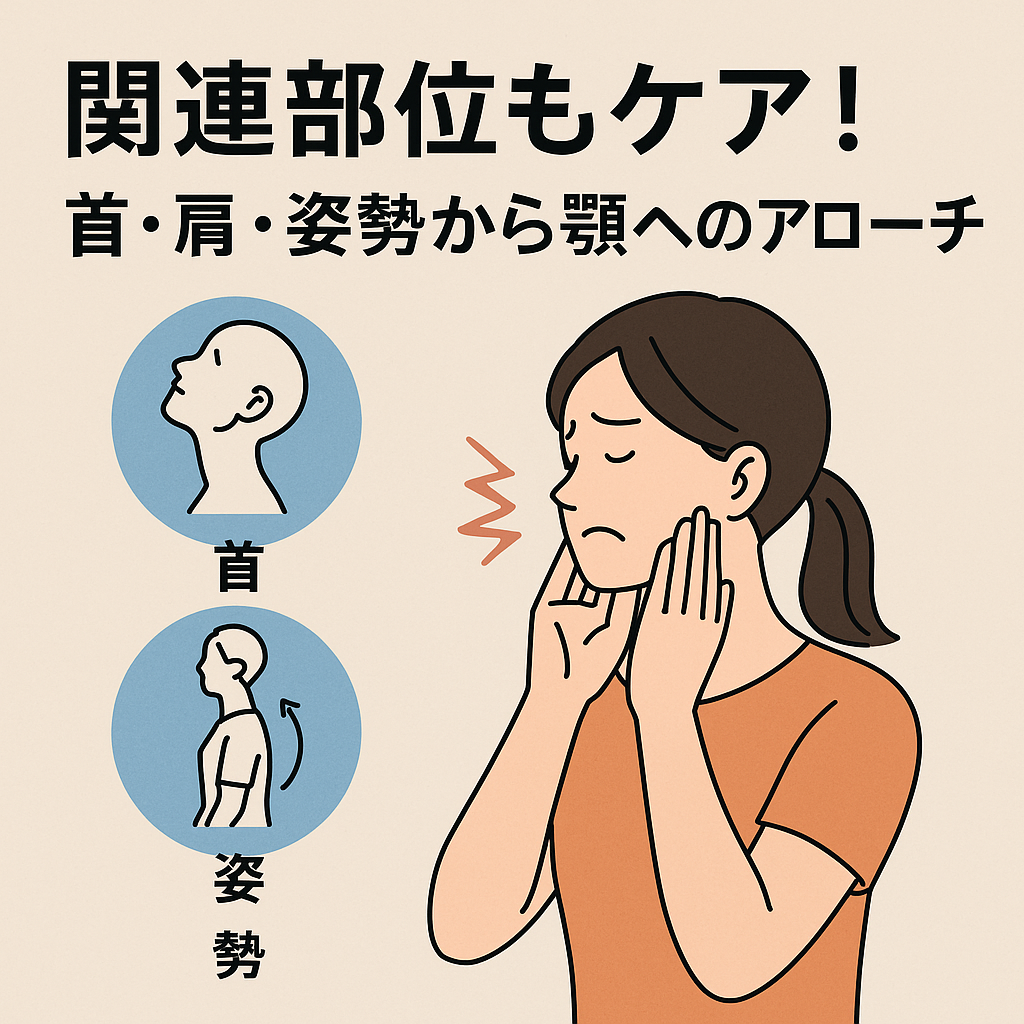

関連部位もケア!首・肩・姿勢から顎へのアプローチ

顎の不調は「顎そのものだけをケアすれば良い」という単純な話ではないと言われています。実際、首や肩の筋肉の緊張が強いと、顎の動きに影響が出やすいと説明されることが多く、まずは関連部位から整えていく考え方が紹介されています。「あれ、顎と首ってそんなにつながるの?」と驚かれる方もいますが、全身の姿勢と顎の動きには深い関係があるとされています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/stretchingtocure-temporomandibularjointdisorder/)。

首の緊張をゆるめるアプローチ

長時間のデスクワークやスマホ姿勢が続くと、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)や後頭下筋群が固くなると言われています。これらの筋肉がこわばると、顎の位置が微妙にずれやすく、開閉時の違和感につながりやすいという説明があります。「首まわりをほぐすだけで顎が軽く感じることがある」と話す方もおり、ゆっくり首を倒す、回すといった動きがセルフケアとして取り入れられています。

肩まわりの硬さも顎に影響するとされている

肩甲骨周辺の筋肉が固くなると、姿勢が前のめりになりやすく、その結果、顎が後方へ引っ張られる形になり負担が増えると言われています。「肩こりが強い日は噛みしめも増える気がする…」という声もあり、肩まわりのストレッチを組み合わせることで、全体のバランスを整えやすいと紹介されています。肩を大きく回したり、肩甲骨を寄せるエクササイズは取り入れやすい方法の一つとされています。

姿勢改善は顎ストレッチとセットで考える

猫背やストレートネックは、顎関節の負担を増やす姿勢としてよく挙げられています。頭が前に出ると、下顎が後ろへ押されるような状態になると言われており、日常的に意識しておくことが大切だと説明されています。「気づいたら前のめりになっているんだよね」という方は多く、壁を使った姿勢チェックや、あごを軽く引くだけのシンプルな方法が紹介されています。顎ストレッチと姿勢改善をセットで取り組むことで、ケア全体がスムーズになるとも言われています。

ハッシュタグ(5つ)

・#顎ストレッチ

・#首肩ケア

・#姿勢改善

・#顎の不調

・#セルフケア

毎日続けるためのコツ&注意点

顎ストレッチは「難しそうに見えるけど、続けてみると意外と習慣になる」と言われています。ただ、忙しい日が続くとつい忘れてしまったり、痛みが気になって途中でやめてしまう方もいます。そこで、無理なく毎日続けやすいコツや、注意しておきたいポイントをまとめました。自分のペースで取り入れてみてくださいね(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/stretchingtocure-temporomandibularjointdisorder/)。

日常に“ついで習慣”として組み込む

「わざわざ時間をとるのが苦手で…」という声はよく聞きます。その場合は、日常の動作とセットにする方法が紹介されています。例えば、入浴後に首・肩と一緒に数回だけ顎を動かす、スキンケア中に咀嚼筋を軽くほぐす、朝の支度をしながら左右に顎をスライドさせるなど、短時間でも続けやすいと言われています。「あ、今ならできるかも」と感じた瞬間に取り入れるのがポイントのようです。

無理をしない範囲で動かすこと

顎ストレッチはやさしい動きが多いものの、痛みを我慢しながら行うのは避けた方が良いと言われています。特に、開口時に鋭い痛みがある、異常な音が続く、動かすと不安定に感じるなどの症状がある場合は、いったんストレッチを控える流れが案内されています。「今日はちょっと違和感が強いかも」という日はお休みする判断も大切だと説明されています。

習慣化のための“小さなハードル”

続けるためには、できるだけハードルを低くする工夫が役立つようです。例えば、1回のストレッチを1分以内に設定する、回数を少なめにする、気が向いたときだけ取り入れるなど、「続けやすさ重視」で進める方法が紹介されています。「気づいたら毎日やっていた」という流れになりやすいと言われています。

注意したいサインと来院の目安

ストレッチを続けているなかで、痛みが強くなっていく、口が開きづらい日が増える、しびれを伴う、といった変化がある場合は専門家への相談が推奨されています。歯科や口腔外科では触診や画像検査などで原因を調べるケースがあると説明されています。無理に自己判断を続けるより、早めの相談が安心につながると言われています。

ハッシュタグ(5つ)

・#顎ストレッチ

・#セルフケア

・#習慣化のコツ

・#顎の不調

・#注意ポイント

よくある質問/Q&A

顎ストレッチについて調べていると、「これってどうなんだろう?」と細かい疑問がいくつも出てくると言われています。実際、来院前に不安を感じて調べる方も多いため、よくある質問をまとめてみました。専門的な内容については、参考記事で紹介されている情報をもとにしながら、日常で役立つ形に整理しています(引用元:https://rehasaku.net/magazine/body/stretchingtocure-temporomandibularjointdisorder/)。

Q1. どれくらい続けたら“変化”を感じると言われている?

顎ストレッチの効果を感じるタイミングは人によって違うとされています。「1週間ほどで口が開けやすくなった気がする」という声もあれば、「少しずつ慣れてきた程度」と話す方もいます。焦らず、自分のペースで続けることがすすめられています。無理に回数を増やすより、短時間でも毎日続けるほうが習慣化しやすいと言われています。

Q2. 顎ストレッチだけで改善する?

「ストレッチだけで大丈夫?」という質問はとても多いようです。参考記事でも、顎だけでなく首・肩・姿勢のバランスが関係していると説明されており、複合的にケアする大切さが書かれています。ストレッチはあくまでセルフケアの一つであり、症状によっては専門家に相談する流れが紹介されています。断定は避けつつも、「組み合わせると効果的なケースがある」と言われています。

Q3. 痛みがあるときはどうしたら?

「痛いのに続けても大丈夫?」という不安はよく聞かれます。鋭い痛みがある、開閉が不安定に感じる、音が強く続くといった場合は、無理に続けないほうが良いと言われています。ストレッチは“気持ちよく伸びる”程度が基本とされています。異変が続く場合は、歯科・口腔外科などに相談し、触診や画像検査で原因を確認するケースも紹介されています。

Q4. どのくらいの頻度でやると良い?

頻度に決まりがあるわけではありませんが、「1日1〜2回、短時間で続けると負担が少ない」と説明されることがあります。「やりすぎると疲れちゃって続かない」という方もいるため、少しの回数から始める方法がすすめられています。習慣にしやすい時間帯を見つけると、長く続きやすいと言われています。

ハッシュタグ(5つ)

・#顎ストレッチ

・#QandA

・#顎の不調

・#セルフケア

・#首肩姿勢ケア