マットレス 真ん中 へこむと感じたら要注意。真ん中だけ沈む理由から、そのまま使い続けるリスク、応急処置、そして買い替えのポイントまで、専門家目線でわかりやすく解説します。

1.マットレスが「真ん中だけへこむ」ってどういう状態?

マットレス中央の凹み・沈みを自覚する典型的なサイン

「最近、マットレスの真ん中だけ沈んでない?」と感じる瞬間、ありますよね。実際、多くの人が最初に気づくのは“朝起きたときの違和感”だと言われています。例えば、寝返りを打とうとしたときに腰が沈んだまま動きづらかったり、横になった瞬間に中央へスッと体が集まってしまったり、「あれ、前より寝姿勢が安定しないな」と感じるケースもあります。これは、体重がもっとも乗りやすい腰・お尻付近に負荷が集中しやすく、長期間同じ姿勢で寝ることで素材が押され続けるためと言われています(引用元:エマ・スリープ https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)。

なぜ真ん中にへこみが出やすいのか?(体圧集中・寝返り頻度の少なさなど)

多くの人は仰向けで眠る時間が長く、特に腰の位置に体圧が集中しやすいとされています。エマ・スリープでも「人の体重の約44%が骨盤周りに集まるため、中央部から劣化が始まりやすい」と紹介されています(引用元:エマ・スリープ https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)。

さらに、寝返りが少ない人ほど同じ位置へ圧が加わり続けるため、ウレタンやコイルのヘタリが進みやすいと言われています。加えて、湿気がたまりやすい寝室環境や通気の悪さが素材の変形を進める場合もあるとされています(引用元:NELL https://nell.life/wenell/2898/)。

こうした要因が重なると、マットレスの中央だけが“くぼみ”として見た目や感触に現れ、寝心地に変化が出てくる流れです。

凹みがあると寝姿勢や寝返りにどう影響するか?(背骨のカーブが崩れる等)

中央にへこみが生じたマットレスに横になると、体が自然と凹みに引き寄せられ、“く”の字のような姿勢になりやすいと言われています。背骨本来のS字カーブが崩れ、腰だけが落ち込む状態になりやすいため、寝返りの動作がスムーズにいかなくなるケースもあります。実際、エマ・スリープでは「沈み込みによって姿勢が安定しづらく、寝返りの回数が減る可能性がある」と紹介されています(引用元:エマ・スリープ https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)。

こうした姿勢の乱れは、疲れが取りづらい感覚につながることもあると言われており、ちょっとした違和感が積み重なりやすい状態といえます。「何となく朝だるい」「夜中にゴソゴソ動いてしまう」と感じる人は、マットレス中央のへこみが影響している可能性もあります。

#マットレス真ん中がへこむ理由

#体圧集中しやすい腰部分

#寝返りの少なさと素材のヘタリ

#中央の凹みが姿勢を乱す

#朝の違和感と寝心地の変化

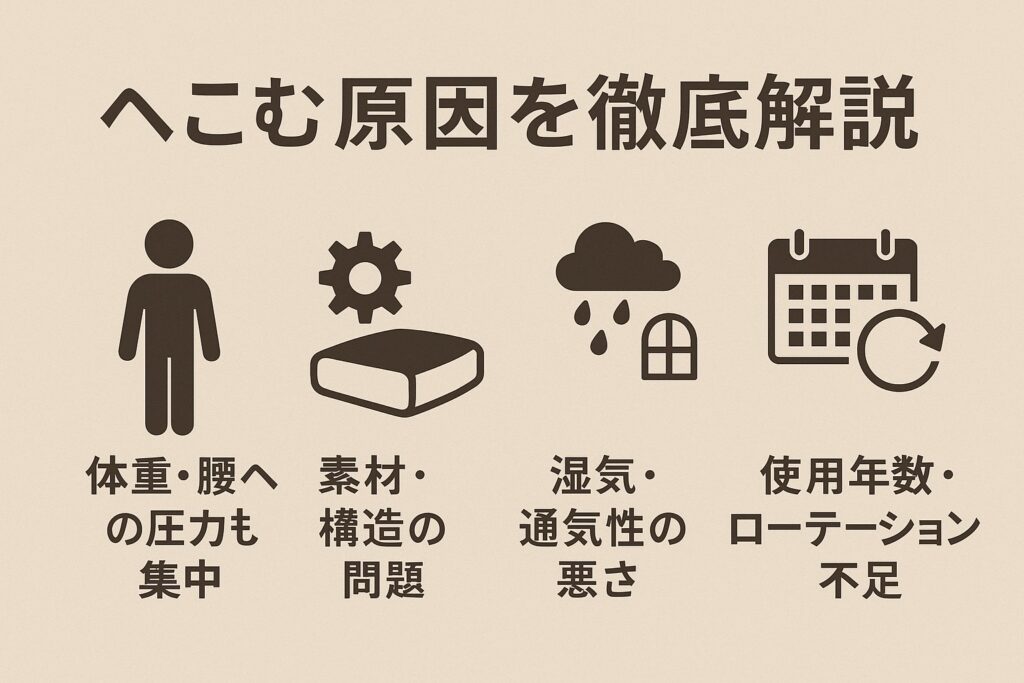

2.へこむ原因を徹底解説

体重・腰の位置への圧力集中(特に仰向け・寝返りが少ない人に多い)

「なんで真ん中ばかりへこむんだろう?」と感じたとき、まず意識したいのが“体圧の集中”と言われています。整体Oasisの記事では「腰まわりは体重が集まりやすく、特に仰向けで寝る時間が長い人は中央部分に圧が偏りやすい」と紹介されています(引用元:https://oasis-seitai.net/archives/9873/)。

実際、寝返りの回数が少ないと同じ場所が長時間押され続けるため、ウレタンやコイルの変形が進みやすいとされています。「朝起きると腰のあたりだけ沈んでいる気がする」「横になった瞬間に中央へ向かって体が滑る感じがある」という感覚は、体圧バランスが偏っているサインとして語られることが多いです。

また、体格や寝姿勢など個人差も影響すると言われており、自分のクセに気づくことでマットレスの状態を見直すきっかけにもつながります。

素材・構造の問題(スプリング劣化・ウレタンのヘタリ・密度の低い素材)

へこみが起きる原因として“素材の特性”も大きく関わると言われています。nikkori-sinkyuseikotsu.comでは「密度の低いウレタンはヘタリやすく、スプリングは長年の圧で弱っていく可能性がある」と説明されています(引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/8097.html)。

特に、安価なマットレスは素材の密度が十分でない場合があり、数年で中央が沈みやすい傾向があるとも紹介されています。もちろん高反発でも低反発でも素材の寿命は存在し、湿気や荷重のかかり方によって“劣化のスピード”が変わるとされています。

「最初は良かったのに、だんだん真ん中が柔らかくなってきた」というケースは素材の疲労が進んだ結果といえるでしょう。

湿気・通気性の悪さが素材劣化を加速させる(寝室環境・汗など)

意外と見落としやすいですが、湿気はマットレスの劣化を早める要因と語られています。NELLのウェブサイトでは「寝ている間の汗や湿気が内部にこもると、ウレタンの変性が進む可能性がある」と説明されています(引用元:https://nell.life/wenell/2898/)。

通気性が低いベッドフレームや、床に直置きの環境は湿気が抜けづらく、素材が柔らかくなる・カビの原因になるなど、長期的には“へこみやすい状態”をつくることにつながると言われています。

特に夏場や湿度の高い地域では、こまめな換気やマットレスを立てて乾燥させることが推奨されるケースもあり、睡眠環境の影響は思った以上に大きいと感じる人も多いです。

使用年数・ローテーション不足/同じ寝位置が長期間続くこと

マットレス大学では「ローテーションをしないと負荷が同じ場所に蓄積し、結果的に中央部の沈みにつながりやすい」と紹介されています(引用元:https://xn--zcktap0g6c0563a9jd.com/dent-mattress/)。

例えば、片側だけに寝るクセがある場合、その部分だけが早く柔らかくなると言われています。

また、使用年数が長くなるほど素材が自然に劣化していくため、5〜8年前後を境にへこみを自覚しやすいケースも多いようです。

「最近寝心地が変わった気がする」「真ん中に体が寄るようになった」という感覚は、寿命のサインとして語られることがあります。

定期的に上下・裏表を入れ替えることで負荷を分散し、素材の持ちを少しでも延ばせると言われています。

#マットレスがへこむ原因

#体圧集中と寝姿勢のクセ

#素材のヘタリと構造の特性

#湿気と通気性の影響

#ローテーションと寿命のサイン

3.そのまま使い続けるとどうなる?体と睡眠への影響

寝姿勢の崩れ(腰落ち/“く”の字)で腰・肩・首に負担がかかる

「最近、なんとなく寝ていて落ち着かないな…」と感じるとき、へこんだマットレスが影響しているケースがあると言われています。エマ・スリープでは、真ん中が沈み込んだ状態で寝ると背骨のカーブが乱れ、“く”の字に近い姿勢になりやすいと紹介されています(引用元:https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)。

この姿勢が続くと、腰だけでなく肩や首にも力が入りやすく、寝ているつもりなのに体が休みにくいと語られることがあります。「枕を変えても違和感が続く」「朝から背中が重たい」と感じる人は、マットレスのへこみが関係している可能性があります。

寝返りが打ちにくくなり、体圧分散・血流・リンパ循環に影響する可能性(睡眠の質低下)

NELLでは、へこみのあるマットレスは体が中央へ引き寄せられ、寝返りの動きがスムーズにいきにくいと説明されています(引用元:https://nell.life/wenell/2898/)。

寝返りが減ると体圧が一箇所に集まりやすく、血流やリンパの巡りにも影響すると言われています。もちろん個人差はありますが、「夜中に何度か目が覚める」「朝の倦怠感が前より強い」といった変化は、寝返りのしづらさが関係しているケースもあるようです。

寝返りは無意識の体勢調整なので、それがしにくくなるだけでも睡眠のリズムが乱れやすいと語られることがあります。

へこみが続く=マットレスの寿命が近い可能性が高い

エマ・スリープでは「凹みの進行はマットレスの寿命サイン」と紹介されています(引用元:https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)。

素材そのものが疲労している状態なので、どれだけ体勢を変えても沈み込みが戻りにくくなり、寝心地が安定しないとされています。

「なんとなく姿勢が落ち着かない」「寝ても回復した感じが弱い」と感じやすいのは、素材のヘタリが進んでいる証拠として語られることが多いです。

もちろん、すぐに買い替えが必要というわけではありませんが、“寿命の可能性”を意識するタイミングと言われています。

#へこみ放置のリスク

#寝姿勢の崩れによる負担

#寝返りのしづらさと睡眠の質

#マットレス寿命のサイン

#応急処置と延命テクニック

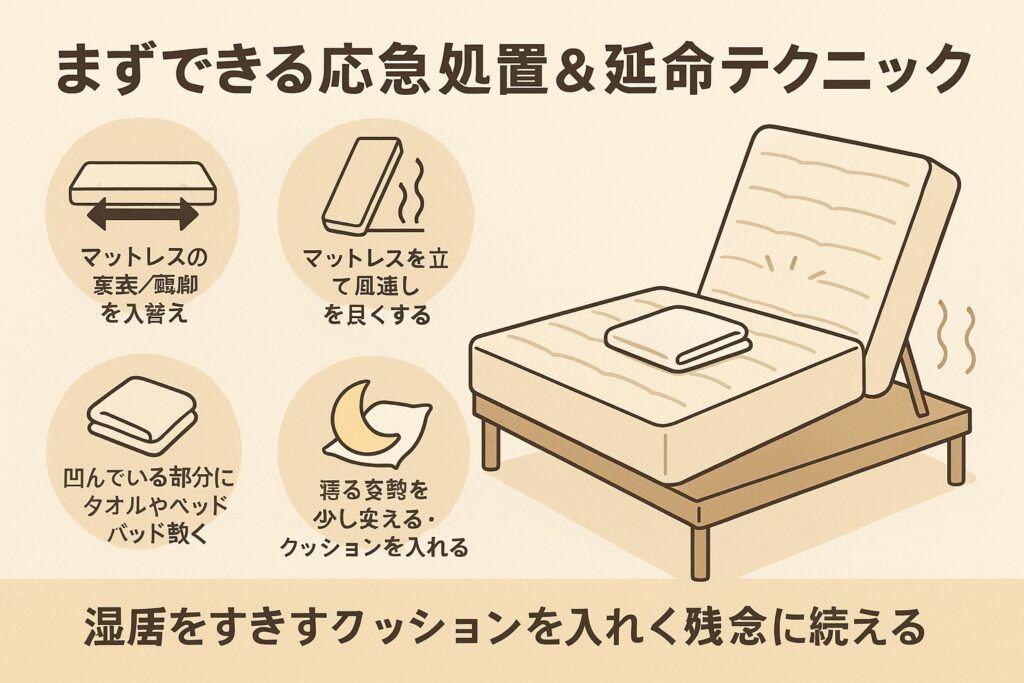

4.まずできる応急処置&延命テクニック

マットレスの裏表・頭脚を入れ替えて負荷を分散させる方法

「まだ買い替えは難しいけれど、今のへこみを少しでも和らげたい…」と思ったとき、まず試しやすいのがローテーションです。エマ・スリープでは「裏表や上下を入れ替えて使うことで、負荷が一箇所に集まりにくくなる」と紹介されています(引用元:https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)。

同じ姿勢・同じ位置で寝続けると中央に圧が偏りやすいため、場所を変えるだけでも寝心地の変化を感じる人もいると言われています。とくに“真ん中だけへこむ”タイプのマットレスは、寝位置が集中しがちなので、まずは簡単な負荷分散の工夫としておすすめです。

湿気を逃して素材への負担を軽減する(風通しを良くする)

マットレスの劣化には湿気も影響すると言われています。エマ・スリープでも「内部に湿気がこもると柔らかくなりやすい」と説明されており(引用元:https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)、**立て掛けて風を通す**ことはかなり現実的な延命策とされています。

特に、冬から春・梅雨の時期は湿度が上がりやすく、寝汗の量も増えるタイミング。朝の5〜10分だけでも立て掛ける習慣をつくると、素材の状態が安定しやすいと語られています。「最近沈み込みが早い気がする」と感じる人ほど、湿度の影響を受けている可能性があります。

へこんだ部分にタオル・パッドを敷いて高さを調整する応急処置

ビーナスベッドでは、「タオルや薄手のベッドパッドをへこんだ部分に敷くと高さを補正しやすい」と紹介されています(引用元:https://www.bedroom.co.jp/contents/26253)。

この方法は、あくまで“その場しのぎ”ですが、腰が沈んでしまうのを軽く抑えたい場面では役に立つと言われています。厚めのタオルよりも、折り方で微調整できる薄いタオルのほうが使いやすいという声もあります。

寝姿勢を少し変える・腰の下にクッションを入れる(整体師の視点)

整体Oasisでも「腰が落ち込む姿勢が続くと違和感が出やすいので、腰の下にタオルやクッションを入れるのは一つの工夫」と紹介されています(引用元:https://oasis-seitai.net/archives/9873/)。

もちろん根本的な改善にはなりませんが、一時的に姿勢が楽に感じることもあり、“今日寝るときだけでもラクにしたい”というシーンでは役立つと言われています。

これは寝具側だけでなく、体側の調整としても取り入れやすいため、へこみが気になって眠りにくいときの選択肢としては悪くない方法です。

ただし「完全に元に戻る」わけではないことを正しく理解する

NELLでは「へこんだマットレスが完全に元の状態へ戻ることは難しい」と説明されています(引用元:https://nell.life/wenell/2898/)。

どの対策も“進行を遅らせる”“その日の寝心地を整える”といった目的で紹介されており、素材が劣化している場合は限界があると言われています。

だからこそ、応急処置をしつつも「そろそろ寿命かもしれない」と考えておくと、買い替え時期の判断がしやすくなります。

#マットレス応急処置

#ローテーションの負荷分散

#湿気対策が延命に効果的

#タオルでの高さ調整

#完全に戻らない点を理解

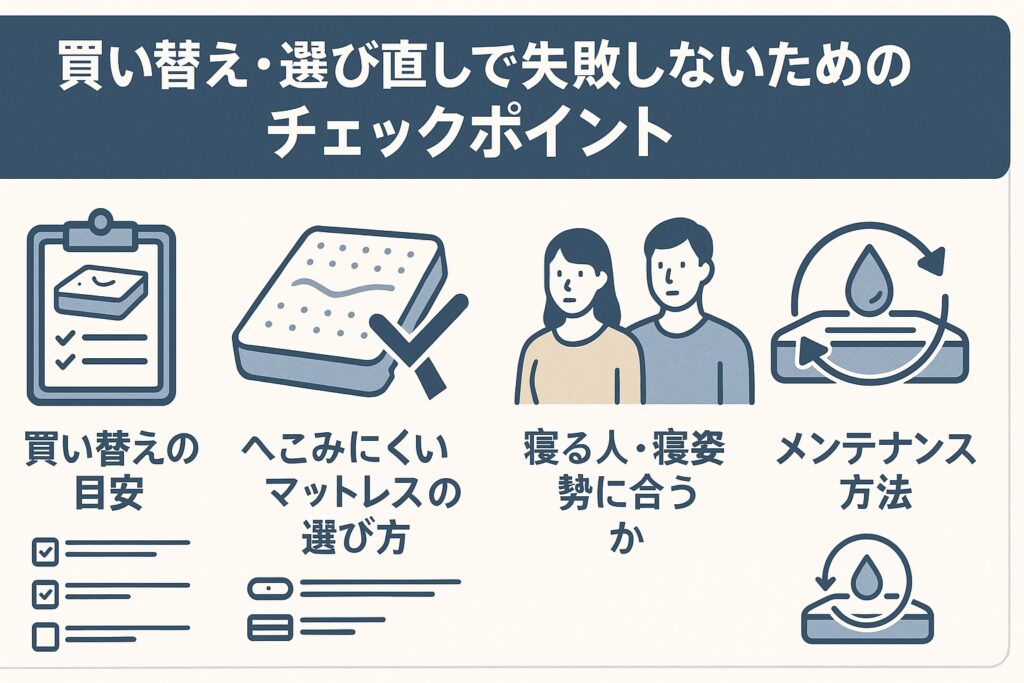

5.買い替え・選び直しで失敗しないためのチェックポイント

買い替えの目安(へこみの深さ・寝心地の悪化・使用年数)

「そろそろ買い替えた方がいいのかな…?」と迷う瞬間ってありますよね。

マットレス大学では、買い替えの判断材料としてへこみの深さ・寝心地の変化・使用年数が目安になると紹介されています(引用元:https://xn--zcktap0g6c0563a9jd.com/dent-mattress/)。

とくに、中央の沈み込みが2~3cm以上あると体の安定が保ちにくくなると言われており、寝返りがしづらくなったり、朝のだるさが強くなったりするケースがあります。

また、一般的にマットレスは5〜8年前後で素材の疲労が進むことが多いとされているため、「最近寝姿勢が落ち着かない」「腰が沈む感じが強い」という人は、寿命のサインと考えてみてもよさそうです。

へこみにくいマットレスの選び方(素材・構造・通気性・保証内容)

買い替えるなら、できるだけ同じ失敗を避けたいですよね。

エマ・スリープでは、素材の密度・反発力・構造(ポケットコイルなど)・通気性・保証内容が長持ちに関係すると紹介されています(引用元:https://www.emma-sleep-japan.com/blogs/mattress/sagging)。

特にウレタン素材は「密度(D値)」が高いほどヘタリにくく、睡眠姿勢が安定しやすいと言われています。

また、ポケットコイルは体圧分散に優れ、横向き寝の人やペアで寝る人にも合いやすいと語られることがあります。

保証内容も見逃せないポイントで、長期保証があるブランドほど耐久性を重視している傾向があるため、安心材料としてチェックしておくと選びやすくなります。

寝る人の体格・寝姿勢・同寝者を踏まえた“自分向け”の選び方

マットレスは“人によって合う・合わない”が大きく分かれると言われています。

体格が大きい人は沈み込みやすいため高反発がフィットしやすい場合があり、細身の人は体圧が分散されやすい柔らかめの素材を選ぶケースもあります。

また、横向き寝が多い人は肩が沈みやすい構造が合いやすいと言われており、仰向け寝の人は腰の位置をしっかり支えてくれる反発力が必要になる場面があります。

ダブルサイズで2人以上で寝る場合は、揺れが伝わりづらい構造を選ぶとストレスが減りやすいとされています。

購入後のメンテナンスで長持ちさせる方法

どんなマットレスでも、使い方によって寿命が変わると言われています。

・定期的なローテーション

・週1〜2回の換気

・カビ予防の湿気対策

これらを続けるだけで状態が安定しやすく、沈み込みの進行を遅らせられると紹介されています。

「買ったあとはそのまま…」になりがちですが、少しの習慣で長持ちしやすくなるのは大きなメリットです。

買い替え後の寝心地チェックと“違いを感じるタイミング”

新しいマットレスに変えると、ほとんどの人が1日〜1週間のあいだで違いを感じると言われています。

最初は素材に体が慣れるまで少し時間がかかる場合もありますが、「朝の重だるさが減った」「寝返りしやすくなった」という変化が出やすいと語られることがあります。

寝姿勢が安定すると睡眠の深さも変わりやすく、買い替え直後のチェックポイントとしては、

・朝起きたときの腰の感覚

・夜中の目覚めの回数

・寝返りのしやすさ

などを記録しておくと、自分に合っているか判断しやすくなります。

#マットレス買い替え目安

#へこみにくい選び方

#体格と寝姿勢に合わせる

#メンテナンスで長持ち

#新しい寝心地チェックポイント