マットレス 背中痛い 対策に悩んでいませんか?「寝起きに背中が痛い」「夜中に背部がつらくなる」…そんな方へ、マットレス選び・寝姿勢・セルフケア・寝具の見直しを含めた5つの具体的な対策を分かりやすく解説します。

1.なぜ「背中が痛い」のか?マットレスが原因となる背景

「朝起きたら背中がじんわり痛いんだよね…」という声をよく聞きますが、その背景には“マットレスとの相性”があると言われています。寝ているあいだ、私たちの体は無意識に姿勢を調整しながら休んでいて、その土台になるのがマットレスです。合わない寝具が続くと、背面の筋肉に負荷が残りやすく、朝のこわばりや違和感につながる場合があるようです。ここでは、代表的な3つの要因を会話するように整理していきます。

マットレスが合っていないと背中に負担がかかる仕組み(硬すぎ/柔らかすぎ/へたり)

硬すぎるマットレスだと、肩甲骨まわりや腰のカーブが押し返されて背中が浮いたようになり、力が抜けにくいと言われています。逆に柔らかすぎると、背骨のS字ラインが保ちづらくなり、体が沈みこみすぎて筋肉が不自然に張りやすくなることも。また、へたったマットレスは部分的に“くぼみ”が出て、寝姿勢が偏るケースがあるようです。

こうした負担の蓄積は、寝ている間にじわじわと背中へ響くため、起床時に「なんか痛い」という状態につながると言われています。

引用元: https://nemuli.co.jp/blogs/column/mattress_back_pain

寝返りが打ちにくいと背中筋へ負荷が集中するどうして?

寝返りは、体圧を分散して血流を保つためにも大切ですが、マットレスが体に合わないと「スムーズに回転できない」という声もあります。沈みこみが強かったり、摩擦が大きかったりすると、寝返りのたびに余計な力が必要になり、背中で支える割合が増えてしまうようです。結果として、夜間の緊張が取れず、朝の張りや痛みに結びつくと言われています。

引用元: https://sakaguchi-seikotsuin.com/senaka-itami/

マットレス以外にも影響する生活習慣・寝姿勢・体の使い方

もちろん、原因がマットレスだけとは限りません。日中の姿勢習慣(長時間のデスクワーク・猫背・反り腰)、運動不足、ストレスによる筋緊張などが重なると、背中の負荷が抜けにくくなる場合もあると言われています。また、枕の高さが合わない、寝室の湿度や温度が良くないなど、環境面の要素も重なりやすいところです。

こうした複数の要因がゆるく重なって背中の違和感につながるケースがあるため、「マットレス+寝姿勢+生活習慣」を合わせて見直すことが大切だと考えられています。

引用元: https://gokumin.co.jp/blogs/column02/

#背中痛い原因

#マットレスの硬さ

#寝返りしづらい

#生活習慣と背中ケア

#朝の違和感対策

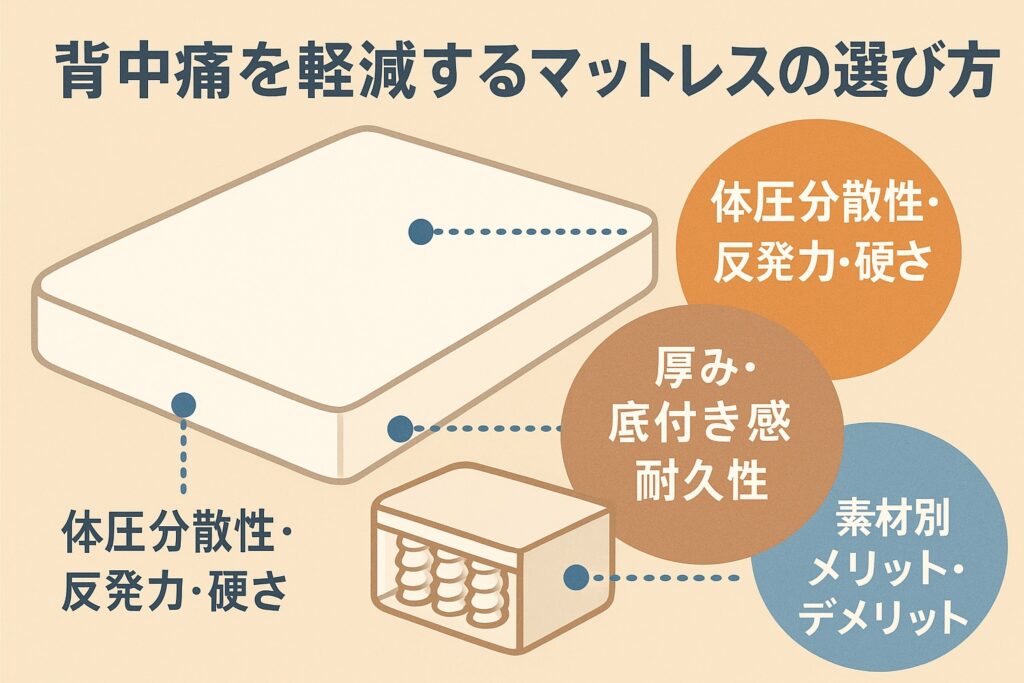

2.背中痛を軽減するマットレスの選び方

「背中が痛くならないマットレスって、結局どれを選べばいいの?」とよく相談されます。実際には“1つの正解”があるわけではなく、体型・寝姿勢・好みの硬さなどが複雑に影響すると言われています。ただ、押さえておきたい判断ポイントはいくつかあります。ここでは、背中の負担を軽くするために参考になる基準を、会話するような流れでまとめていきます。

体圧分散性・反発力・硬さのバランスとは?

まず、背中痛の対策としてよく挙げられるのが“体圧分散性”です。これは、背中・腰・肩の一点に力が集中しないように、体を支える性能のことだと言われています。たとえば、硬すぎるマットレスは背中が浮きやすく、柔らかすぎるものは沈み込みが強くなり、どちらも筋肉の緊張が抜けにくいと言われています。

もう1つのポイントは“反発力”。高反発マットレスは寝返りを助けやすく、背中にかかる負荷を分散しやすい特徴があると言われています。一方、低反発は体に寄り添いやすい分、寝返りの動きがスムーズにいかないケースもあるようです。

最終的には、「硬さ(H〜MH)」や「反発力」「体圧分散」のバランスが、自分の体型にマッチしているかどうかが大切だと考えられています。

引用元: https://nemuli.co.jp/blogs/column/mattress_back_pain

厚み・底付き感・耐久性をチェックするポイント

厚みが足りないと、寝ているときに“底付き感”が出やすく、背中が小さな段差を拾ってしまうことがあります。背中の違和感を訴える方は、10cm未満の薄いマットレスを使っているケースも多いと言われており、ある程度の厚み(少なくとも8〜10cm以上)は目安になるようです。

耐久性も無視できません。ウレタンは長く使うとヘタリが出やすく、ポケットコイルはスプリングの変形が生じるケースがあるようです。数年使用して「最近真ん中が落ちてるかも…」と感じたときは、背中の張りにつながりやすいと説明されています。

引用元: https://sakaguchi-seikotsuin.com/senaka-itami/

素材別メリット・デメリット(ポケットコイル、ラテックス、高反発ウレタンなど)

素材ごとの特徴も知っておくと選びやすくなります。

●ポケットコイル

点で支える構造と言われており、体圧分散性が高いのが特徴。ただし、柔らかめのタイプは沈み込みが強くなることがあり、背中痛の方には硬さの選別が必要と言われています。

●ラテックス

弾力性があり、寝返りがしやすい素材として人気です。通気性はやや弱い場合があるため、湿度の高い環境だとムレやすいと言われています。

●高反発ウレタン

背中が沈みにくく、寝返りをサポートするメリットがあると説明されています。ただ、商品ごとの品質差が大きく、安価なものはヘタリが早いケースもあるようです。

引用元: https://gokumin.co.jp/blogs/column02/

素材ごとに個性があるため、「背中痛を軽減したいなら高反発が良いらしい」と単純に決めず、実際に触れてみたり、スペックやレビューを比較したりしながら検討することが大切だと言われています。

#マットレス選び

#背中痛対策

#体圧分散のポイント

#素材比較

#底付き感チェック

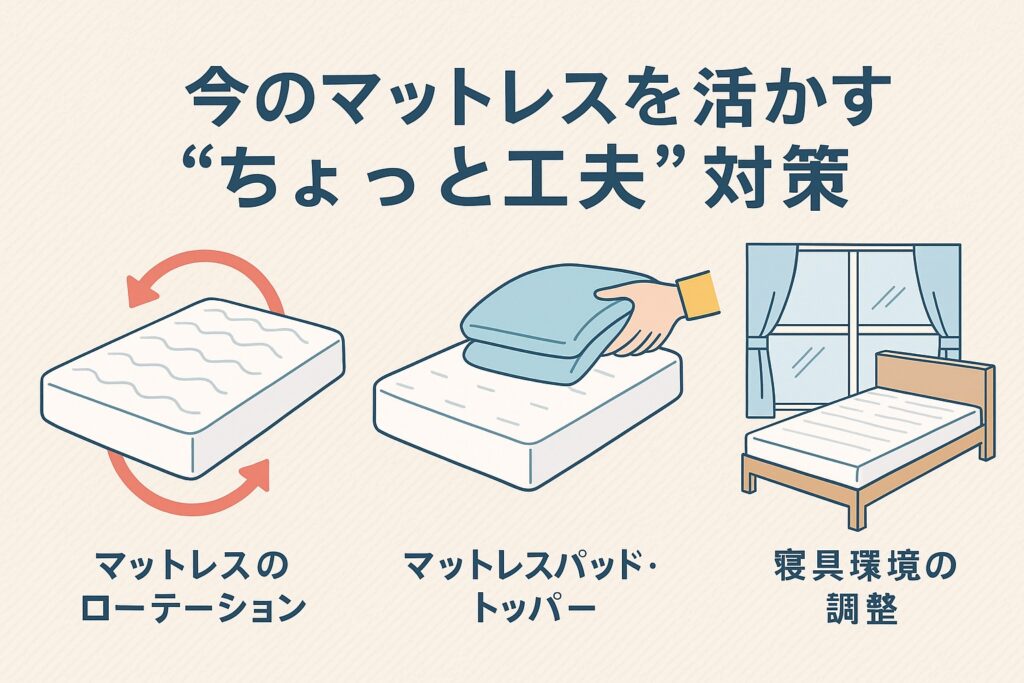

3.今のマットレスを活かす“ちょっと工夫”対策

「買い替えるほどではないけれど、なんとなく背中が落ち着かない…」

そんなときは、今のマットレスを“少し工夫するだけ”で寝心地が変わると言われています。背中痛の原因がマットレスのへたりや環境によるものだった場合、こうした小さな調整でも違いを感じる方が多いようです。ここでは、家にある寝具をなるべくそのまま使いながら背中への負担をやわらげるヒントをまとめていきます。

マットレスのローテーション/向き替え/上下入れ替え

同じ場所ばかりに体重がかかると、マットレスはどうしても部分的にへたりやすくなると言われています。特に腰部分は沈みこみが出やすいため、「最近真ん中だけ柔らかい気がする…」という場合はローテーションが効果的だと紹介されています。

●ローテーション(頭側と足側を入れ替える)

体重のかかり方が変わり、へたった部分を休ませやすいと言われています。

●上下の入れ替え(両面使えるタイプのみ)

上下で硬さが均一になりやすく、背中の違和感が軽減されるケースもあるようです。

こうした方法は買い替え前の“応急対策”としても使われるとの説明があります。

引用元: https://nemuli.co.jp/blogs/column/mattress_back_pain

マットレスパッド・トッパーを使って寝心地を調整する方法

「硬すぎて背中が痛い」「柔らかすぎて沈む」と感じた場合、マットレストッパーで寝心地を調整する方法もよく紹介されています。

●背中が痛くなる“硬すぎ問題”には柔らかめのトッパー

体のラインにフィットしやすく、圧を分散してくれると言われています。

●沈みこみが強い“柔らかすぎ問題”には高反発パッド

寝返りを助けるサポートとして使われるケースがあります。

「買い替えの前に試してみたら意外と合った」という声もあるようで、コストを抑えたい方の選択肢として紹介されています。

引用元: https://sakaguchi-seikotsuin.com/senaka-itami/

寝具環境(敷布団・ベッドフレーム・通気性)を整えるヒント

背中が痛いと、マットレスそのものだけに原因を感じがちですが、敷布団やフレームの状態が影響していることもあると言われています。

●敷布団の下の“板の歪み”

スノコがたわんでいると、マットレスが真っ直ぐ支えにくくなり背中の違和感につながるケースがあるようです。

●通気性不足で湿気がたまる

湿気がこもるとウレタンがやわらかくなり、沈み込みが強くなると言われています。湿度管理や定期的な立てかけも役立つようです。

●敷布団+マットレスの重ね方

重ねすぎると安定せず、薄すぎると底付き感が出るため、厚みのバランス調整が必要とされています。

引用元: https://gokumin.co.jp/blogs/column02/

ちょっとした工夫の積み重ねが、背中の負担を軽くするきっかけになると言われています。

#マットレスローテーション

#トッパー調整

#通気性改善

#背中痛対策

#寝具環境見直し

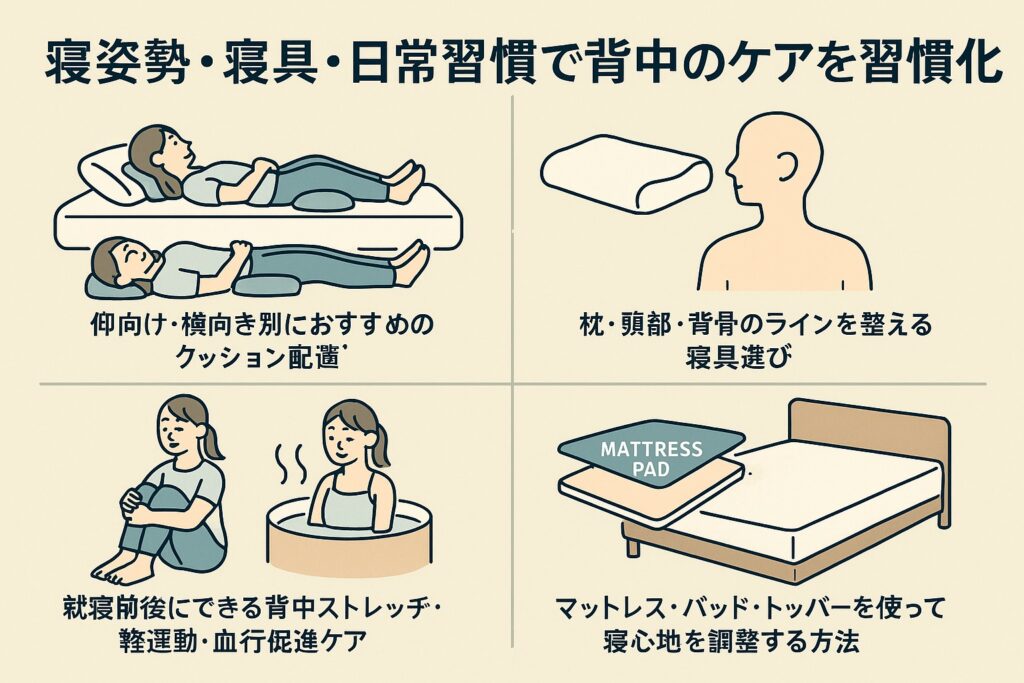

4.寝姿勢・寝具・日常習慣で背中のケアを習慣化

背中の違和感をやわらげるためには、マットレスだけでなく「寝姿勢」や「寝具の組み合わせ」「日常のケア習慣」が関わっていると言われています。背中は日中ずっと働いているため、寝ているあいだにしっかり休ませることが大切です。「何をすればいいのか分からない」という方でも取り入れやすいポイントを、会話するような流れでまとめていきます。

仰向け・横向き別におすすめのクッション配置(膝下・膝間など)

まず姿勢の話から。仰向けで寝る人は、膝下に薄めのクッションを挟むと、腰と背中の緊張が抜けやすいと言われています。膝が少し曲がることで骨盤の角度が安定しやすく、背中に変な反りが出にくいのが理由のようです。

横向きで寝る場合は、膝の間にクッションを挟むと体がねじれにくく、背骨のラインが整いやすいと紹介されています。また、肩が沈み込みすぎず、上半身の圧が分散されるため、背中のこわばりを感じにくくなるケースもあるようです。

こうしたクッションの使い方は、専門家によっても推奨されるシンプルな工夫と言われています。

引用元: https://nemuli.co.jp/blogs/column/mattress_back_pain

枕・頭部・背骨のラインを整える寝具選び

枕の高さが合わないと、背中の張りにつながることがあると言われています。高すぎると首が前に倒れ、低すぎると頭が落ち込むため、いずれも背骨のラインが崩れやすいようです。

理想のイメージとしては、「後頭部→首→背中」がゆるやかにつながるような高さ。仰向けの時は肩まで枕を少し乗せると安定しやすく、横向きの時は頭と首の隙間をしっかり埋める形がよいと言われています。

また、枕の素材(ウレタン・パイプ・そば殻など)によってフィット感が異なるため、微調整できるタイプを選ぶと背中の負担が減りやすいと紹介されています。

引用元: https://sakaguchi-seikotsuin.com/senaka-itami/

就寝前後にできる背中ストレッチ・軽運動・血行促進ケア

「寝る前に少しだけ体をゆるめる」ことも背中のケアに結びつきやすいと言われています。たとえば、肩甲骨まわりを軽く回す運動や、背中を丸めたり伸ばしたりするシンプルなストレッチは、筋肉の緊張をほぐすのに役立つようです。

さらに、就寝前の深呼吸や軽いほぐし運動は、副交感神経のスイッチを入れやすく、寝つきにも良い影響が期待できると言われています。また、起床時に背中全体をゆっくり伸ばすだけでも、硬さが和らぎやすいとも紹介されています。

温めケアも効果的とされており、湯船につかる・蒸しタオルを背中に当てるなど、無理なく取り入れられる方法が多いのもポイントです。

引用元: https://gokumin.co.jp/blogs/column02/

#寝姿勢調整

#背中ケア習慣

#枕選びのコツ

#クッション配置

#就寝前ストレッチ

5.それでも改善しない時/買い替えタイミング・専門家相談の目安

背中の痛みが長引いていると、「マットレスの問題なのか、それとも体の使い方なのか…」と迷うことが多いと思います。実際、寝具を調整しても状態が変わらない場合や、痛みが1か月以上続く場合は、買い替えや専門家への相談を検討するタイミングだと言われています。ここでは、その判断基準を会話するような流れで整理していきます。

背中の痛みが1か月以上続く・寝具を替えても改善しない時のチェック

まず確認したいのは、「背中の痛みがどれくらい続いているか」です。

一般的に、寝具を調整(ローテーション・トッパー追加・寝姿勢改善)しても1か月ほど変化がない場合、別の要因が関わっている可能性もあると言われています。

また、

- 痛みが朝だけではなく日中にも続く

- 背中以外にも肩・首まで違和感が広がってきた

- 寝返りのたびに強い張りを感じる

といった状態も、見直しのサインとして紹介されています。

寝具起因かどうかを見極めるため、1週間だけ別の硬さの敷布団や家族のベッドで試してみる方法も提案されることがあります。

引用元: https://nemuli.co.jp/blogs/column/mattress_back_pain

マットレスの寿命サイン(ヘタリ・底付き感・コイル異音など)

背中の痛みに関係しやすいのが、マットレスの“劣化サイン”です。特に以下の項目は注意したいところです。

- 中央部分だけ沈む(へたり)

- 寝ると床の硬さを感じる(底付き感)

- コイルタイプでギシギシ音がする(スプリングの偏り)

- 表面の凹凸が目立ち、体重が偏ってかかる感じがする

こうしたサインが出ていると、体圧分散がうまく機能していない可能性が高いと言われています。

耐久年数は素材によって異なりますが、ウレタンは数年で柔らかくなり、ポケットコイルも頻繁な使用で変形が進むことがあるようです。

引用元: https://gokumin.co.jp/blogs/column02/

整形外科・整骨院・寝具専門店への相談時に聞くべきこと・準備しておくこと

「買い替えたほうがいいのか」「体の使い方に原因があるのか」を見極めるため、専門家に相談するのもひとつの方法と言われています。

●整形外科で聞けること

- 生活動作や姿勢の癖による背中の負担

- 筋肉の張りや可動域に関する触診の結果

- 日常で気をつける姿勢のポイント

●整骨院・整体で聞けること

- 背中〜骨盤・肩のバランス

- 日常動作で負担が出やすい場面

- 自宅でできる軽いケア方法

●寝具専門店で聞くべきこと

- 現在のマットレスの硬さ・反発力との相性

- 体型に適した寝姿勢のサポート方法

- トッパー・枕も含めた総合的な組み合わせ

相談時に、使っているマットレスの年数・寝姿勢・痛みを感じる時間帯などをメモしておくと、より的確なアドバイスが得られると言われています。

引用元: https://sakaguchi-seikotsuin.com/senaka-itami/

#背中痛が続くとき

#マットレス寿命サイン

#専門家相談のポイント

#買い替え判断

#寝具見直しタイミング