人間の気とは、東洋医学で語られる生命エネルギーの原理を現代的に解説。気のめぐり・不足・停滞がもたらす心身の変化と、毎日できるセルフケア方法までをわかりやすく紹介します。

1.人間の気とは何か?

「人間の気って、そもそも何を指しているんでしょう?」と聞かれることがよくあります。私自身も最初はふわっとした概念に感じていましたが、東洋医学や道教の文脈をたどると、意外と“現実的に生活とつながっている考え方”だとわかってきます。ここでは、いくつかの信頼できる参考ページを基にしつつ「人間の気とは何か?」をゆっくり整理していきますね。

東洋思想・道教での「気」の起源

道教や古代中国の思想では、気は「天地の間を満たすエネルギー」と表現されることが多いと言われています。空気の“気”という字を見ても、呼吸と深く関わっているイメージが浮かびますよね。

「空の気」「地の気」「人の気」の3つが相互に影響するとされる説もあり、人が自然の中でどう生きるかを示す指標のような役割をもっていたそうです。これは現代でいう“自律神経のバランス”にもどこか通じる部分があると説明されることがあります。

こうした思想的な背景が、のちの東洋医学における「気」の概念につながっていったと言われています。

東洋医学における気の定義と役割

(動かす・温める・防ぐ・支える)

東洋医学では、気は体の働きを支える力とされ、「動かす」「温める」「防ぐ」「支える」という4つの働きを担うと言われています

(引用元: https://miyagawa-seikotsu.com/blog/%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E6%B0%97%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B%EF%BC%9F%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%B0%97 )

クラシエの漢方解説でも、気は「体をめぐりながらさまざまな働きを調整するもの」と紹介されており、生命活動を支える基盤と説明されています

(引用元: https://www.kracie.co.jp )

このように、気は“目には見えないけれど、体のリズムを支える存在”として扱われているとされています。

「気=生命エネルギー」と捉える見方

一宮市の秀明舘の解説では、気を「体と心を循環する生命エネルギーのようなもの」と説明しており、気の状態が乱れると体調や気分の変化として感じることがあると言われています

(引用元: https://shu-meikan.com )

気が十分に巡っている状態は「体が軽い」「集中しやすい」「呼吸が深い」と感じやすく、逆に不足したり滞ったりすると「疲れやすい」「冷えやすい」「やる気が出ない」などに結びつくともいわれています。

もちろん、これは医学的な診断ではなく“東洋医学的な捉え方”ですが、日常の体感とのつながりを考えると、意外と腑に落ちる部分もありますよね。

#人間の気とは

#東洋医学の気

#生命エネルギーの考え方

#気の役割とめぐり

#東洋思想と気の起源

2.気の種類と身体・心との関係

「気って一つだけじゃないんですか?」とよく聞かれますが、東洋医学では、体の働きによっていくつかの種類に分けて説明されると言われています。難しい話のようで、実は日常の体感に置き換えるとイメージしやすくなるので、ここではできるだけ噛み砕きながらまとめていきますね。「気の種類と体・心との関係」を知っておくと、ちょっとした不調のヒントにもつながると言われています。

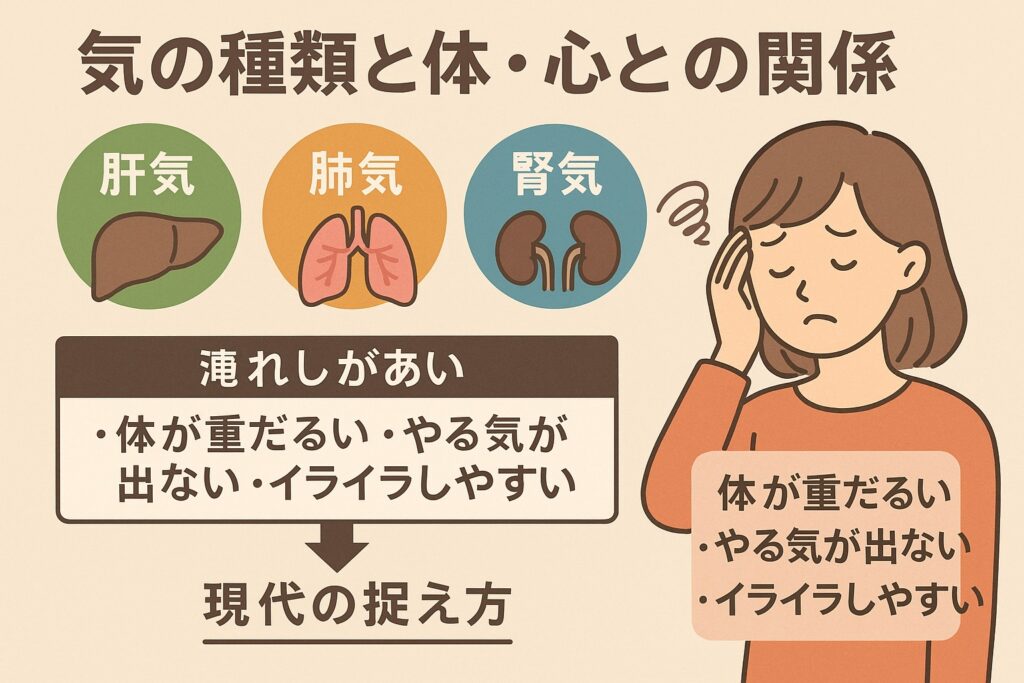

臓腑別の「気」(肝気・肺気・腎気など)

参考:薬読(マイナビ薬剤師)

(引用元:https://yakuyomi.jp/knowledge_learning/chinese_medicine/01_041/)

薬読の解説では、気は臓腑ごとに役割が異なると紹介されています。

- 肝気…感情やめぐりと関係し、イライラや停滞感とひもづきやすいと言われています。

- 肺気…呼吸やバリア機能を支える存在として扱われ、季節の変化を受けやすいとも説明されています。

- 腎気…生命力の源とされ、年齢の変化とともに影響が現れるとも言われています。

こうした考え方は、あくまでも東洋医学的な捉え方ですが、「最近、息が浅い気がする」「やけに疲れやすい」など、感覚的な変化と結びつけると理解しやすいですね。

「気」のめぐりが悪い/停滞した状態とそのサイン(体・心)

気のめぐりが悪い状態は、いくつかのサインとして表れやすいとされています。

たとえば、

- 体が重だるい

- やる気が出にくい

- 呼吸が浅い

- 集中しづらい

- イライラしやすい

といった体感です。

もちろん医学的な触診や検査で判断するものではありませんが、「最近なんとなく調子が乱れている気がする」という時に、こうした“気の停滞”の概念が参考になると言われています。感情と体の状態がリンクするという点は、現代のストレスケアにも通じる視点ですよね。

現代の体・神経・血流との関連性

(「気=血流/神経の流れ」的な捉え方)

参考:足うら屋

(引用元:https://ashiuraya.com/information/)

足うら屋の解説では、「気」を現代の感覚に置き換えるために “血流” や “神経の流れ” と近いイメージとして説明されることがあると言われています。たとえば、

- 血流が滞る → 体が冷えやすい・こりやすい

- 自律神経が乱れる → 落ち着かない・眠りづらい

- 呼吸が浅い → 疲れを感じやすい

こうした状態が「気の流れのアンバランス」と表現されるケースもあるようです。

「気を整えましょう」と言われると抽象的ですが、「血流を良くする習慣」「深い呼吸」「リラックスできる時間をつくる」と考えると、一気に日常につながってきますよね。

#気の種類

#臓腑と気の関係

#気の停滞サイン

#血流と神経の視点

#東洋医学の気

3.気のめぐりが良いとどうなる?/悪いとどうなる?

「気のめぐりが良い状態って、どんな感じなんでしょう?」と聞かれることがあります。ふわっとした概念に見えて、実際には日常の感覚にかなり近いと言われています。いくつかの参考ページを読んでみても、“体の軽さ”や“気分の安定”など、私たちが普段感じている変化とつながる表現が使われています。逆に、めぐりが滞るとどうなるのかを知っておくと、自分の体調を振り返るときのヒントにもなりやすいですよね。

めぐりが良い状態の特徴(元気・やる気・心身の軽さ)

気のめぐりが整っている状態は、東洋医学では「体を動かす力がスムーズに働いている状態」と説明されることが多いと言われています。

たとえば、

- 朝の支度が軽く進む

- 呼吸が深い

- 気分が安定しやすい

- 集中しやすい

- やる気が自然と湧いてくる

などの感覚です。

「体がふっと楽に感じる瞬間が増える」と表現されることもあり、これは巡りが整うことで、体と心が過度に緊張しづらくなるためとも説明されています。

もちろん医学的な触診や検査で確認できるものではありませんが、気の概念を“体のリズム”として捉えると、イメージしやすいと言われています。

めぐりが滞る・不足する状態の典型例

(疲れ・冷え・免疫低下・イライラ)

引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/

宮川接骨院の解説では、気のめぐりが悪い状態をいくつかのサインとして紹介していると言われています。

具体的には、

- 体が重だるい

- 冷えを感じやすい

- 疲れがたまりやすい

- 集中しづらい

- イライラしやすい

- やる気が出にくい

といった感覚です。

この「滞り」は、気が十分にめぐらず体の働きを支えにくくなるためだと説明されています。また、気が不足した状態は、活動量が落ちやすく、疲れやすさにつながると言われています。

「最近、なんとなく調子が戻らない」という時、こうした気のめぐりの視点が、自分の体の状態を振り返る手掛かりになることもあるようです。日々のストレスや生活リズムの乱れとも結びつきやすいため、気のめぐりを意識することは現代のセルフケアとも親和性が高いとされています。

#気のめぐり

#気の滞りサイン

#心身の軽さ

#疲れと気の関係

#東洋医学の気

4.人間の気を整えるケア/セルフメンテナンス法

「気を整えるって、具体的に何をすればいいんですか?」と聞かれることがあります。東洋医学の世界では、日常のちょっとした習慣が“気のめぐり”に影響すると言われています。難しい専門知識が必要というより、「呼吸」「体の温かさ」「生活のリズム」を意識するだけでも、少しずつ変化を感じる方もいるようです。ここでは、やさしく取り入れられるセルフケアをまとめてご紹介しますね。

呼吸法・深呼吸/瞑想を使った気のめぐりケア

まず取り入れやすいのが「呼吸」です。ゆっくり吸って、ゆっくり吐ききる動作は、自律神経を落ち着かせると言われており、気のめぐりを整える第一歩として紹介されることが多い方法です。

瞑想も同じく“今この瞬間に意識を向ける”ことで、体と心の緊張がふっと緩むと言われています。難しく考える必要はなく、椅子に座って1〜2分、呼吸だけに意識を向けるだけでも十分ですよ。

体を温める・血流を促す体操・ストレッチ(腰・骨盤・肩まわり)

気のめぐりは、血流のリズムともつながると説明されることがあります。そのため、腰・骨盤・肩まわりをゆっくり動かすストレッチはよく紹介されます。

- 肩を回す

- 胸を開くストレッチ

- 骨盤まわりの軽い体操

- 足首まわし

どれも短時間で取り入れやすく、体が温まりやすいのが特徴です。無理なく、気持ち良い範囲で続けることが大切ですね。

食事・生活習慣(睡眠・リズム・ストレス軽減)からのアプローチ

毎日の生活リズムも、気の状態と深く関係すると言われています。特に、

- 睡眠の質

- 食事のリズム

- 休憩の取り方

- ストレスの受け止め方

こうした要素が乱れると、気が不足したり停滞しやすいと紹介されることがあります。

例えば、温かい食事を意識したり、寝る前にスマホの明かりを避けたり、休憩の時間を少し増やしたりすることも“気のケア”として扱われています。

東洋医学的視点での整え方(ツボ・経絡など)

東洋医学では、経絡やツボの考え方を使って気のめぐりをサポートする方法もあります。「合谷(ごうこく)」「太衝(たいしょう)」「足三里(あしさんり)」など、よく使われるツボは多く紹介されていますが、押す強さは“痛気持ちいい程度”が良いと言われています。

また、専門家による施術(指圧・鍼・整体など)では、ツボや経絡の流れを整えるアプローチが用いられることがあるとされています。ただし、症状が気になる場合は、自己判断ではなく専門家へ来院して相談することが安心ですね。

#気を整える習慣

#呼吸と瞑想

#体を温めるケア

#生活リズムの見直し

#東洋医学セルフケア

5.実践編:気を意識した日常のポイントと注意点

「気を整えるって、日常のどんな場面で意識すればいいの?」という質問をいただくことがあります。難しい専門知識が必要なわけではなく、ちょっとした感覚を丁寧に拾っていくことで“気のめぐり”を意識しやすくなると言われています。ここでは、毎日の生活で取り入れやすいポイントと、誤解しやすい注意点をまとめておきますね。

日常シーンにおける「気を感じる」習慣(朝/仕事中/寝る前)

朝は「呼吸と体の伸び」

朝起きた瞬間、軽く深呼吸して背伸びをするだけでも、気の流れに意識が向きやすいと説明されることがあります。体のめぐりが“動き始めるサイン”として捉えるイメージですね。

仕事中は「姿勢と肩の力」

仕事が忙しくなると、知らないうちに肩やあごが固まりやすいですよね。ふっと肩を落とすだけでも、気のつながりを感じやすくなると言われています。

寝る前は「ゆっくり吐く」

眠る前に深い呼吸を意識すると、心が静まりやすく、気の高ぶりが落ち着くと言われています。1分だけでもOKです。

こんな時は専門家へ相談を:気のめぐりに関するサインと来院目安

以下のような状態が長く続く場合、自己判断だけでは難しいケースもあります。

- ずっと疲れが抜けにくい

- 呼吸が浅い日が続く

- イライラや不安が強くなる

- 体のこわばりが何週間も取れない

東洋医学的には気の滞りと説明されることもありますが、体の変化が続く場合は、専門家へ来院して相談することが安心だと言われています。「体のどこがつながりにくいのか」を触診で見てもらうと、気だけでなく姿勢や血流の観点からもアドバイスを受けられることがあります。

気の考え方を日常に活かすためのマインドセット

(自然・呼吸・体感覚)

気を意識するコツは、“体の感覚を無視しないこと”だと言われています。

- 呼吸が浅いな

- お腹が冷えているな

- 背中が張ってきたな

こうした“細かなサイン”に気づくことが、気を整える第一歩とも説明されます。自然の中を歩いたり、五感に集中する時間をつくるのも良いと言われていますよ。

誤解や迷信になりがちな「気」の捉え方と、現代的な理解(補足)

「気=目に見えない怪しいもの」というイメージを持たれることがありますが、東洋医学では“体の働きを説明するための概念”として扱われています。

現代では、

- 血流のリズム

- 自律神経の働き

- 呼吸の深さ

- 心の状態

こうした要素を総合的にまとめたイメージとして「気」を説明することが多いと言われています。

そのため、“気を整える=即改善”という考え方は誤解で、あくまで体調のヒントとして利用するのが現代的な使い方だとされています。

#気を意識する習慣

#日常のセルフケア

#気のめぐりのサイン

#自然と呼吸の感覚

#東洋医学の現代的理解