低反発クッション 椅子用として、長時間座るデスクワーク・テレワーク・運転席でも「腰がつらい」「お尻が痛い」と感じる方へ。選び方のポイント、素材・厚み・サイズ・使い方、さらにおすすめ商品も紹介します。

1.なぜ「椅子用の低反発クッション」が必要なのか?

長時間イスに座っていると、「腰が重くなる感じがする」「お尻がジワっと痛くなって集中しづらい」といった経験をしたことはありませんか?

実はこうした違和感は、多くの場合“座り姿勢で体にかかる圧”が原因と言われています。とくにテレワークで座る時間が増えた方からは、以前よりも疲れやすくなったという声が増えているようです。ここでは、低反発クッションが注目されている理由について順番に触れていきます。

長時間座るとお尻・骨盤・腰にどんな負担がかかるか

イスに座ると、お尻や骨盤のまわりに体重が集中しやすく、同じ姿勢が続くほど血流が滞りやすいと言われています。

さらに、骨盤が後ろへ倒れやすくなることで背中が丸まり、腰まわりに負担がかかりやすい状態につながることもあるようです。「なんとなく腰がつらい」の背景には、この姿勢の崩れが関係すると指摘されています。

また、平らなイスに長く座ると圧力が一点に集中しやすく、お尻が痛くなるケースも見られます。これは、座面と体の接地面で体圧をうまく逃がせていないためと言われています。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/%E8%85%B0%E7%97%9B%E3%81%8C%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AF%9D%E6%96%B9%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%82%E5%A7%BF%E5%8B%A2%E3%81%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A7%E5%A4%A7%E3%81%8F%E5%A4%89/)

低反発素材が座り姿勢・体圧分散にどう働くか

低反発クッションは、ゆっくり沈みこみながら体の形に合わせてフィットする性質があり、その反応によって体圧が広い面に分散されやすいと言われています。

そのため、お尻にかかる局所的な圧が軽減されやすく、自然と座り姿勢も整えやすいとされています。

また、体を支える面が広がることで骨盤が倒れにくくなり、腰まわりの負担を軽く感じる方もいるようです。「長く座っても前よりラクに感じた」という口コミが多いのは、この体圧分散の働きが関係していると言われています。

選ばれる背景(テレワーク増・座りっぱなし対策)

ここ数年で自宅作業が増え、「ダイニングチェアで長時間デスクワークをする」「もともと姿勢が崩れやすいイスを使っている」といった環境に変わった方が一気に増えました。

その結果、腰やお尻の違和感に気づき、イス用クッションを探す方が増えている状況があると言われています。

また、オンライン会議やリモート作業などで連続して座る時間が長くなり、「ちょっとした工夫で快適に座りたい」というニーズも高まり、手軽に取り入れやすい低反発クッションが選ばれているようです。

#低反発クッション #椅子用クッション #長時間座る負担 #テレワーク腰対策 #体圧分散

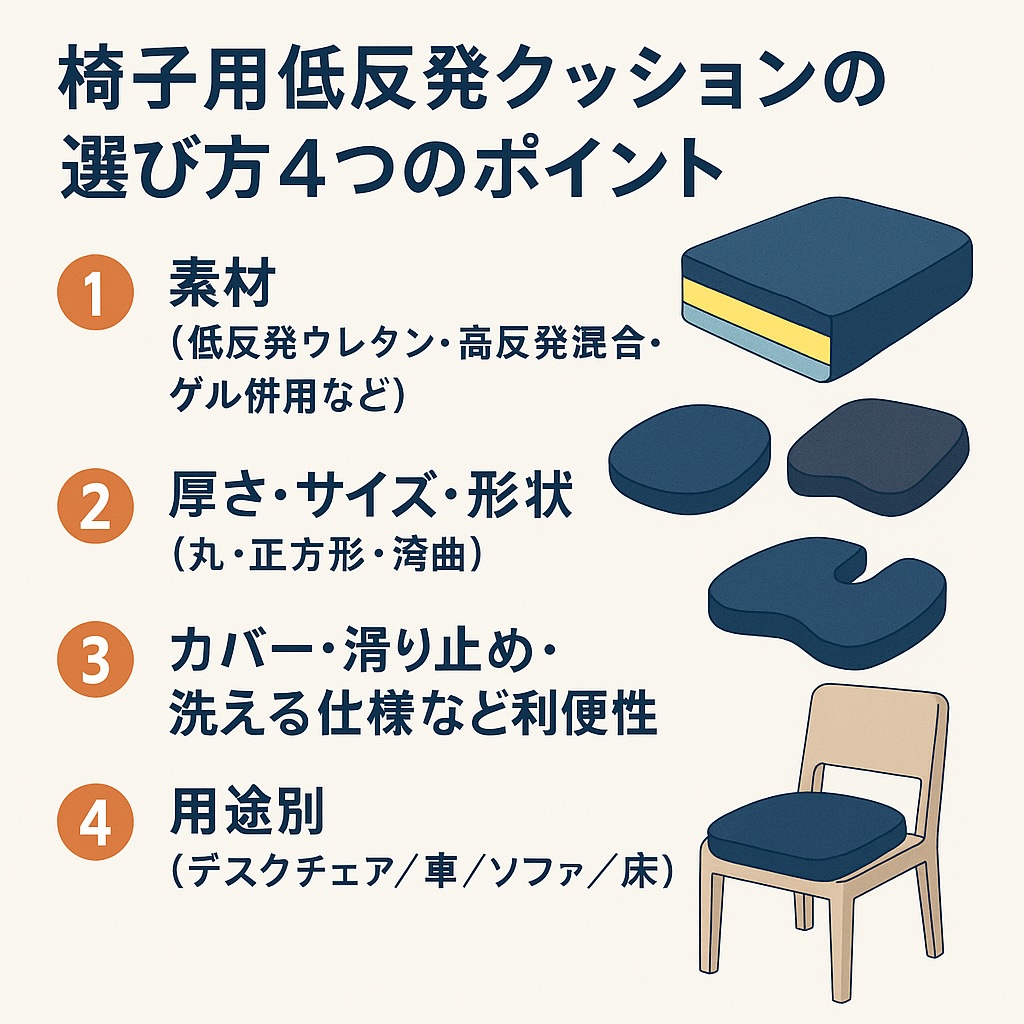

2.椅子用低反発クッションの選び方4つのポイント

イス用の低反発クッションを選ぶとき、「どれを選べばいいのか迷ってしまう…」という声をよく耳にします。実際、素材や厚さ、形状、使う場所によって座り心地が大きく変わると言われています。ここでは、はじめて選ぶ方でも比較しやすいように、4つの大きなポイントに分けてお伝えします。「なんとなく買って失敗したくない」という気持ちに寄り添う形で、順番に説明していきますね。

素材(低反発ウレタン・高反発混合・ゲル併用など)

まず確認したいのが“素材”です。

一般的に、低反発ウレタンはゆっくり沈みこみやすく、体に沿ってフィットしやすいと言われています。一方で、高反発と混合されたタイプは沈み込みが少なめで、姿勢を保ちやすいと感じる方もいるようです。

さらに、ゲル素材を併用したクッションは、熱がこもりづらく通気性を求める方から選ばれているという声があります。素材によって座り心地が変わるため、求める感覚に合わせて比較すると選びやすくなります。(引用元:https://takeyachi-chiro.com/)

厚さ・サイズ・形状(丸・正方形・湾曲)

次はクッションの「厚さ・大きさ・形」です。

厚さがありすぎると座面が高くなって机とのバランスが取りづらい場合があり、逆に薄すぎると体圧を分散しにくいと言われています。イスに合わせて選ぶことが大切ですね。

形状も種類が多く、丸型は柔らかい印象で、正方形は一般的なデスクチェアと合わせやすい傾向があります。尾骨まわりの負担を軽く感じたい方には“U字型・湾曲タイプ”が選ばれることもあるようです。

カバー・滑り止め・洗える仕様など利便性

毎日イスに座る機会があるなら、使い勝手も重要です。

たとえば、カバーが洗えるタイプは清潔を保ちやすく、滑り止めつきのものはズレを防ぎやすいと言われています。また、生地の手触りや通気性も、長時間使う場合には気になるポイントですよね。

こうしたポイントを押さえておくと、「買ったものの合わなかった…」というミスマッチを減らせるとされています。

用途別(デスクチェア/車/ソファ/床)に応じた選び方

最後は「どこで使うのか」です。

デスクチェアなら姿勢を保ちやすい形を、車用なら振動を吸収しやすい素材を選ぶ方が多いようです。ソファ用は沈み込みとのバランスを考えた薄めのモデルが向いていると言われています。また、床に直接座る場合は厚めのタイプを選ぶことで、座り心地が安定しやすいという声もあります。

用途に合わせて選ぶことで、より快適な座り時間につながると考えられています。

#低反発クッション選び方 #椅子用クッション #素材の違い #形状と厚さのポイント #用途別で選ぶ

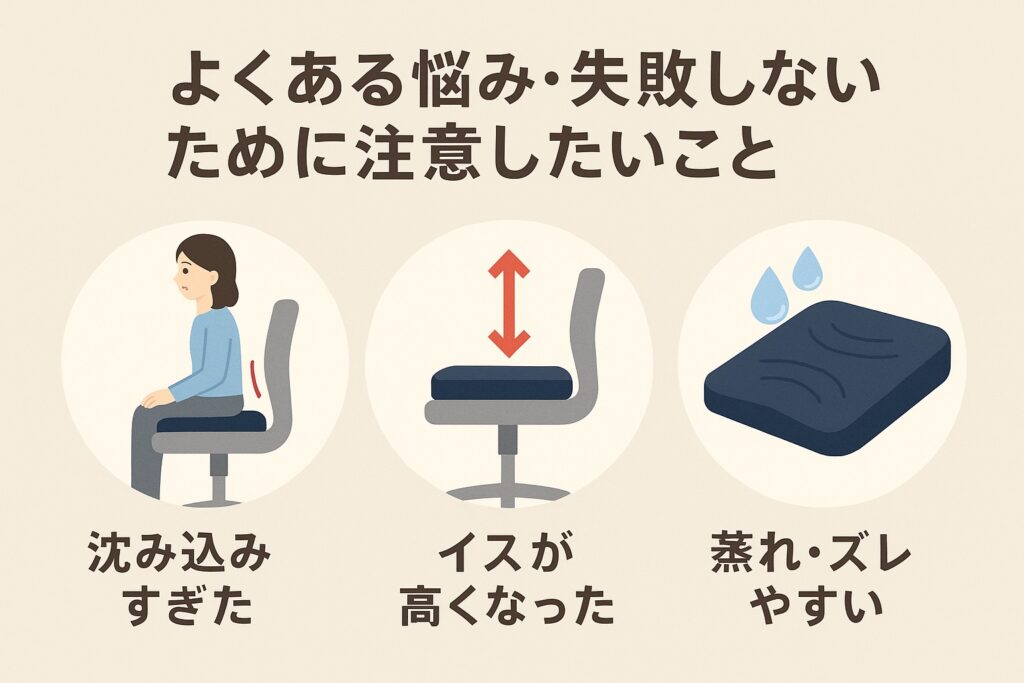

3.よくある悩み・失敗しないために注意したいこと

椅子用の低反発クッションは便利ですが、「買ってみたら思っていたのと違った…」という声もあります。実際、口コミを見てみると、座り方やイスとの相性によって評価が変わることがあると言われています。ここでは、よくある悩みを取り上げながら、選ぶ前に知っておきたいポイントをまとめました。「こういうところを気をつければよかったのか」と感じる方もいるので、ぜひ参考にしてみてください。

「沈み込みすぎて姿勢が崩れた」「イスが高くなった」などの口コミから見る注意点

低反発クッションの口コミでは「沈み込みが深くて姿勢が安定しにくかった」「敷いたらイスが高くなって机の位置が合わなくなった」という声が見られます。

特に、柔らかいタイプほど沈み込みが大きく、骨盤が後ろへ倒れやすいと言われています。その結果、背中が丸まりやすくなるケースもあるため、好みだけでなく素材の特徴を理解しておくことが大切ですね。

また、厚みのあるクッションでは座面が上がることで肘や目線の位置がズレてしまい、かえって疲れやすいと感じる方もいるようです。

厚みが合わず椅子との相性が悪いケース

クッション選びの失敗で多いのが「イスと合わなかった」というケースです。

たとえば、もともと座面が高めのイスに厚みのあるクッションを敷くと、机との距離が合わず肩がすくみやすくなると言われています。逆に、厚みが薄すぎるタイプでは体圧をうまく逃がしにくく、期待した座り心地にならない場合もあります。

こうしたミスマッチは、クッションを選ぶときに“厚さだけを見る”ことで起こりやすいため、イスの高さや机との距離も一緒にチェックしておくと安心です。

蒸れ・滑り・カバーの手入れなど使い勝手の落とし穴

座り心地だけで商品を選ぶと、使い始めてから「思ったより蒸れやすい」「座ると少し滑る」「カバーが洗いにくい」といった細かい悩みにつながることがあります。

特に、通気性の少ない素材は夏場に熱がこもりやすく、快適さが損なわれると言われています。また、滑り止めが弱い場合は座るたびに位置がズレてしまい、集中しづらいという声もあります。

カバーの手入れも大事で、洗えるタイプかどうかで使い続けやすさに大きな差が出ます。「長く使うものだからこそ、日常の手入れがラクかどうか」を確認しておくことがポイントになります。

#低反発クッションの注意点 #口コミで多い悩み #椅子との相性 #蒸れと滑り対策 #カバーの手入れ

4.目的別おすすめの低反発クッション&活用法

低反発クッションといっても、種類ごとに得意な用途が違うと言われています。「デスクワークでお尻がつらい」「車に長時間座ると腰が重くなる」「ソファで使えるタイプを知りたい」など、悩みは人によってさまざまですよね。ここでは、目的別に選びやすいようにタイプを分け、さらにクッションの効果を引き出すための活用法についても触れていきます。「どれを選べばいい?」という迷いが少しでも整理できるよう、順番に説明していきます。

デスクワークで腰・お尻がつらい人向けモデル

デスクワークが長い方には、体圧を横方向に逃がしやすい“U字型”や“中央がくぼんだタイプ”が選ばれることが多いと言われています。

こうした形は、骨盤が後ろへ倒れにくくなりやすい構造のため、仕事中の姿勢が安定しやすいという声があります。

また、低反発ウレタンがしっかり体にフィットすることで、お尻の一点に圧が集まりにくいという意見も見られます(引用元:https://takeyachi-chiro.com/)。

イスに座る時間が長い方ほど、“沈み込みすぎない硬め寄り”を選ぶとバランスがとりやすいとされています。

車・運転席で長時間座る方向けモデル

車の運転では、路面の振動や座面の形によって姿勢が崩れやすくなることがあると言われています。そのため、車向けには 高反発寄りの低反発素材や、ゲル併用タイプ が使われることが多いようです。

振動を吸収しやすく、沈み込みすぎないタイプは、長時間の運転でも座りやすかったという口コミもあります。サイズが大きすぎると座席との相性が悪くなるため、車専用のスリムタイプを選ぶ方も多いようです。

リビング・ソファ・床用にも使える汎用モデル

「家のどこでも使いたい」という方には、四角型のベーシックモデルが使いやすいと言われています。

ソファのように沈み込みやすい場所では、厚みがありすぎないほうが座りやすく、逆に床に直接置く場合には、ある程度の厚さがあるタイプのほうが安定しやすいという意見もあります。

同じクッションでも、置く場所によって感覚が変わるため、用途に合わせやすいシンプルな形が人気です。

活用法:椅子に敷くだけでなく「使い方+メンテナンス」も

低反発クッションは、ただ敷くだけでなく、“使い方”と“メンテナンス”で座り心地が変わりやすいと言われています。

たとえば、

・座る位置を前すぎ・後ろすぎにしない

・骨盤が立つ姿勢を意識する

・定期的に立ち上がって休憩する

といった小さな工夫が座りやすさにつながるようです。

また、カバーを洗って清潔に保つとクッションの劣化を防ぎやすく、滑り止めの機能も維持しやすいという声もあります(引用元:https://sakaguchi-seikotsuin.com/)。

#低反発クッションおすすめ #座り心地改善 #デスクワーク対策 #車用クッション #クッション活用法

5.まとめ&今すぐできる快適座り習慣

椅子用の低反発クッションは、座り時間が長い方にとって“手軽に始められる対策”として注目されていると言われています。ただ、クッションだけに頼るのではなく、日常の座り方や休憩の取り方を少し見直すだけでも体の負担が変わってくるようです。ここでは、今日からすぐ取り入れられる習慣をまとめつつ、クッションをうまく活かすための考え方についてお伝えします。「あ、これならできるかも」と思うところから試してみてください。

今日から変えられる「座り方・休憩・クッション活用」の3ステップ

まずは、誰でも簡単に取り入れやすい3つのステップです。

1つ目は「座り方」

骨盤を軽く立てるイメージで座ると、腰が丸まりにくいと言われています。深く座りすぎず、お尻の後ろに空間をつくりすぎない位置を探すと安定しやすいという声もあります。

2つ目は「休憩」

同じ姿勢が続くと体に負担がかかりやすいため、30〜60分に一度は立ち上がるとよいとされています。少し歩くだけでもリセットされやすいようです。

3つ目は「低反発クッションの活用」

クッションは“姿勢を補助する道具”と言われており、敷くだけでなく位置の調整をすると座りやすさにつながりやすいという意見があります。

(引用元:https://takeyachi-chiro.com/)

投資として捉える快適グッズとしてのクッション

低反発クッションは、毎日長く座る方にとって“自分への投資”として捉えられることもあります。

価格帯は幅広いですが、使う時間が長いほど座り心地の違いを感じやすいという声があるため、安さだけで選ばず素材や形を確認して選ぶと満足度が変わりやすいようです。

また、長期的に見れば「集中しやすい」「疲れが気になりにくい」など、作業の質に影響が出る可能性もあると言われています。自分の体に合ったものを選ぶことで、毎日の座り時間が少しずつ快適に変わる、と考える方も少なくありません。

最後に読者へのメッセージ(「快適な座り時間を取り戻しましょう」)

ここまで読んでくださった方は、きっと「今より少しでも楽に座りたい」と思っているはずです。

座り方やクッション選びは、どれも大きな負担はなく、今日から気軽に始められるものばかりです。

低反発クッションは“サポート役”として力を貸してくれると言われていますが、使い方や毎日の習慣と組み合わせれば、もっと快適な座り方につながる可能性があります。

小さな一歩の積み重ねが、気づいた頃には大きな変化につながることもあるようです。

無理のない範囲で、できることから少しずつ。

あなたの“快適な座り時間”が戻ってくることを願っています。