左腕 痺れでお悩みの方へ。なぜ左腕だけがしびれるのか、考えられる代表的な原因をわかりやすく解説し、すぐ始められるセルフチェックと対処法もご紹介します。

1.左腕 痺れとは?症状の出方・よくあるパターン

左腕の痺れと聞くと「ピリピリするだけかな?」と思われる方もいますが、実際には感じ方が人によってさまざまで、状況によっても変わると言われています。読者の方と会話しているような気持ちでお伝えすると、「あれ、左腕の感覚が変だな」とふと気づく瞬間ってありますよね。とくにデスクワークの途中や、スマホを長時間使った後、あるいは寝起きなど “気づいたら痺れていた” という声も多いと言われています(引用元: https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/paralysis_of_arm.html )。

どんな“しびれ”を“左腕”で感じるか(チクチク/ジンジン/重だるさなど)

左腕の痺れといっても一種類ではなく、

・チクチクするような違和感

・ジンジンする持続的なしびれ

・重だるく、力が入りづらいように感じる状態

など、幅広いパターンがあると言われています。

たとえば「指先だけがピリピリする」という方もいれば、「腕全体がだるくて感覚がぼんやりする」という方もいます。これは、神経のどの部分に負担がかかっているかで出方が変わると考えられています(引用元: https://www.abe-seikei-hifu.com/numb/ )。

左腕だけ/夜間に出る/特定の動作で出る…典型的な傾向

「左腕だけ痺れる」「夜寝ているときだけ気になる」「荷物を持つときだけ出る」など、出るタイミングに特徴があるケースも多いとされています。

夜間に症状が強くなる場合は、寝返りが打ちづらい姿勢や枕の高さなどが影響しやすいと言われています。また、スマホ操作のように腕を前に突き出す姿勢では神経が圧迫されやすく、痺れを感じやすいとされています。

「動かすと強くなる」「じっとしていると楽になる」など、変化の仕方も観察すると、原因を考えるヒントになりやすいと言われています(引用元: https://kateinoigaku.jp/qa/8575 )。

「一過性」と「継続するもの」の違いと注意点

左腕の痺れには、数分でおさまる“一過性”のものと、じわじわ長く続く“継続的”なものがあります。一時的な痺れの場合、姿勢や圧迫によるものと言われていますが、ある程度続く場合は体のどこかで負担がかかっている可能性が示唆されています。

特に「何日も続く」「強くなったり弱くなったりを繰り返す」「腕以外にも症状がある」場合は、早めに専門家へ来院したほうがよいケースもあると言われており、気になる方は無理に放置しないことが大切と考えられています。

#左腕の痺れ

#典型的な症状の出方

#一過性と継続性の違い

#夜間や動作で変わる痺れ

#痺れの感じ方の種類

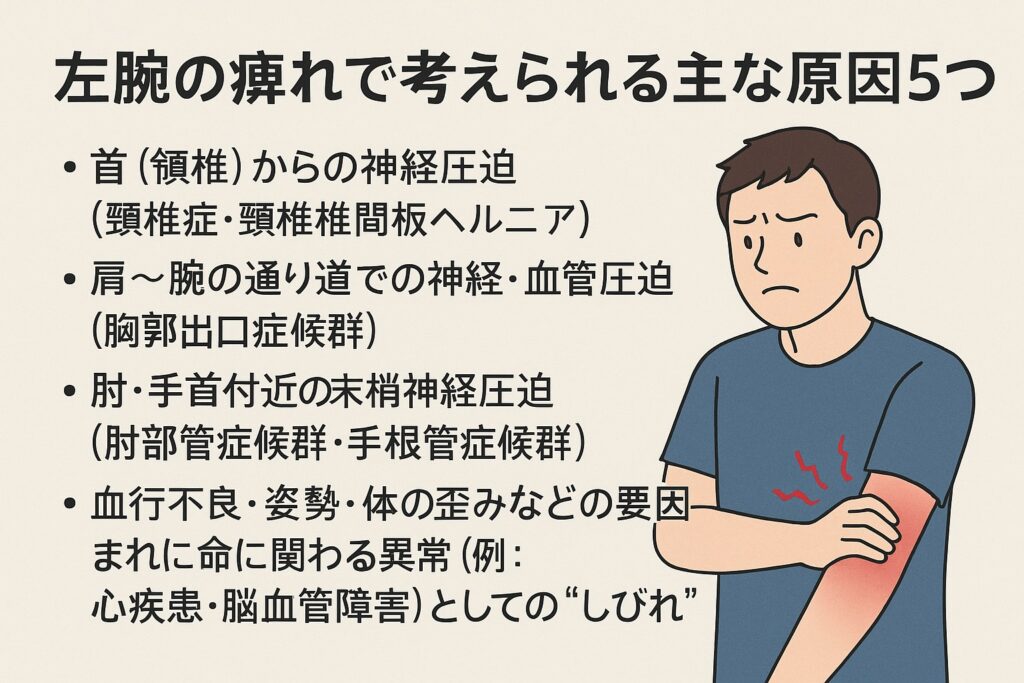

2.左腕 痺れで考えられる主な原因5つ

左腕の痺れと聞くと「どこが悪いのかな?」と不安になる方が多いのですが、実際にはいくつかの代表的な原因があると言われています。上位サイトでも共通して挙げられているポイントを踏まえながら、会話をするような形で整理していきますね(引用元:

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/paralysis_of_arm.html

https://www.abe-seikei-hifu.com/numb/

https://kateinoigaku.jp/qa/8575 )。

首(頚椎)からの神経圧迫(頚椎症・頚椎椎間板ヘルニア)

「肩や首が重いな」と思っていたら、その流れで左腕だけ痺れてきた…という相談は少なくないと言われています。首の骨(頚椎)の部分で神経が圧迫されると、肩・腕・指先まで違和感がつながりやすいとされています。

特に、頚椎症や椎間板の変性による圧迫は、加齢や姿勢のクセが影響しやすいと言われており、上向き・下向きなど特定の動きで痺れが強くなる方もいます。「朝起きたら腕がしびれていた」という声もあるようです。

肩〜腕の通り道での神経・血管圧迫(胸郭出口症候群)

胸郭出口症候群は、首から肩にかけての神経や血管が狭い通り道で圧迫されることで、左腕にジンジンしたりだるくなったりすると言われています。

洗髪時のように腕を上げたときに痺れが出やすい、荷物を持つと症状が強くなる、といった特徴があることも多いようです。猫背などの姿勢のクセが影響するケースもあるとされています。

肘・手首付近の末梢神経圧迫(肘部管症候群・手根管症候群)

左腕の痺れが「指先だけ」「手のひらだけ」といった分布で出る場合、肘や手首の神経が圧迫されている可能性があると言われています。

小指〜薬指がしびれるなら肘部管症候群、親指〜中指なら手根管症候群の可能性があるとする専門記事もあります(引用元:上記3サイト)。

スマホやパソコンの長時間操作、手首を曲げ続ける癖なども負担につながりやすいと言われています。

血行不良・姿勢・体の歪みなどの要因

長時間同じ姿勢での作業や冷えなども、神経や血管への負担となり、痺れにつながるとされています。「気づいたら左腕だけが重だるい」というケースでは、姿勢の偏りが関係していることもあるようです。

肩・首まわりの筋肉が硬くなると血流が滞りやすく、わずかな圧迫でも痺れを感じやすくなると言われています。

まれに命に関わる異常(例:心疾患・脳血管障害)としての“しびれ”

頻度としては高くありませんが、左腕の痺れが心疾患のサインとして現れることがあると言われています。また、脳血管の異常では「顔・足も同時にしびれる」「ろれつが回りにくい」など、他の症状とセットで出ることが多いとされています。

突然の痺れや強い違和感がある場合は、早めに専門家へ来院することがすすめられています。

#左腕の痺れの原因

#神経圧迫の可能性

#胸郭出口症候群の特徴

#末梢神経の圧迫パターン

#まれに重大なサインも

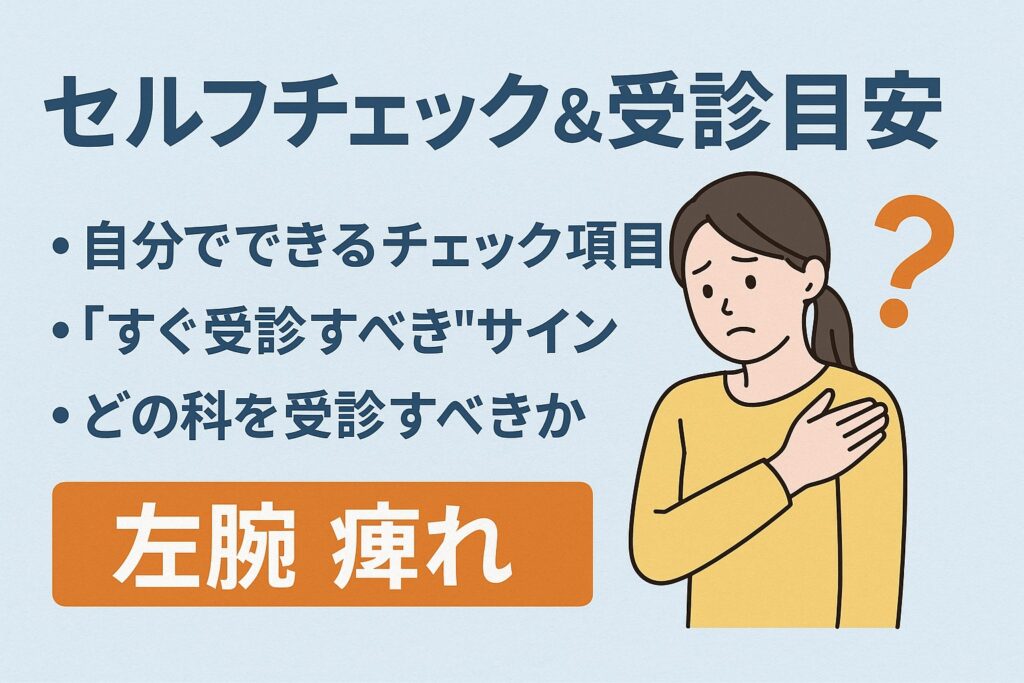

3.セルフチェック&受診目安

左腕の痺れがあると「様子を見てもいいのか、それとも来院したほうがいいのか」と迷うことがありますよね。実際、専門機関の情報でも“セルフチェックの重要性”が繰り返し述べられていると言われています(引用元:

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/paralysis_of_arm.html

https://kateinoigaku.jp/qa/8575

https://www.abe-seikei-hifu.com/numb/ )。

ここでは、読者の方が自分で確認しやすいポイントと、すぐ相談したほうがよいサインをわかりやすくまとめてみます。

自分でできるチェック項目(いつ・どこで・どのように出るか)

まずは「いつ」「どこで」「どんなふうに」の3つを軸にチェックしてみると言われています。

● いつ出る?

・朝起きたときだけなのか

・作業中に強くなるのか

・夜になると悪化しやすいのか

こうした時間帯の差で、姿勢や体の使い方との関連が見えやすいと言われています。

● どこに出る?

・指先だけなのか

・前腕〜上腕まで広がるのか

・肩から腕までつながっているのか

痺れる範囲が特定の神経の領域と似ている場合、その部位に負担がかかっている可能性が示唆されるとされています。

● どんなふうに出る?

・チクチク

・ビリビリ

・重だるさ

・感覚が鈍い感じ

“動かしたときに強くなるのか”“じっとしていても続くのか”もチェックのポイントと言われています。

“すぐ受診すべき”サイン(例:顔・手・足のしびれ、動かしにくさ、突然の症状)

次に、専門家が“早めの来院がすすめられる”と述べているサインを整理します。

● 突然、左腕に強い痺れが出た

急激な変化は、首の神経だけでなく、中枢の問題が隠れている可能性もあると言われています。

● 顔・足にも同時にしびれがある

脳血管障害の初期サインとして報告されることがあるとされており(引用元:kateinoigaku.jp)、注意が必要と言われています。

● 力が入りにくい、動かしづらい

「握力が落ちた」「腕が上がりにくい」など、運動の変化がある場合も早めの相談がすすめられています。

● 胸の圧迫感や息苦しさを伴う

心疾患の可能性と関連するケースもあるとされ、迷う場合は早急な来院が安心です。

どの科を受診すべきか(整形外科・神経内科・心臓内科など)

「どこへ行けばいい?」という質問も多いようです。一般的な目安として次のように言われています。

● 整形外科

首・肩・腕・手の神経圧迫が疑われる場合

(例:頚椎症、胸郭出口症候群、肘部管症候群、手根管症候群)

● 神経内科

顔や足にも症状がある、言葉が出づらいなど神経全体の異常が疑われるとき

● 心臓内科

胸の違和感、左肩〜腕にかけての重い痛みを伴うとき

迷った場合は整形外科から相談するケースも多いと言われており、専門家によって適切な科を案内してもらえることもあります。

#左腕の痺れセルフチェック

#すぐ受診すべき症状

#どの科へ行くかの目安

#神経と血流の観察ポイント

#早めの相談が安心

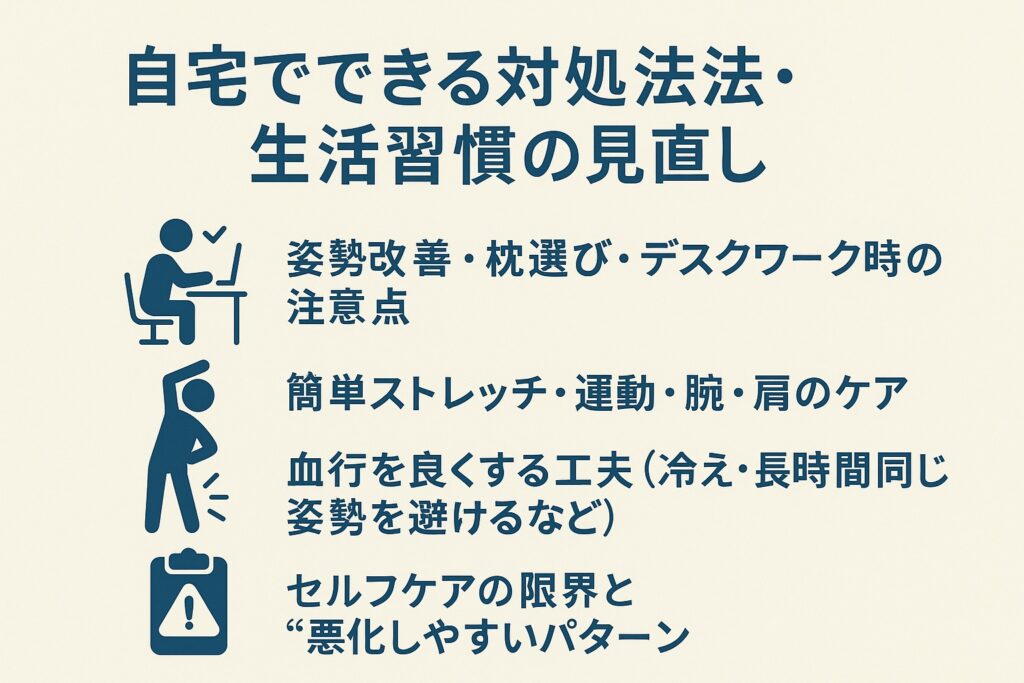

4.自宅でできる対処法・生活習慣の見直し

左腕の痺れが続くと、「家でできることってあるの?」と気になりますよね。実際、整形外科や専門サイトでも“生活習慣の見直し”が大切だと言われています(引用元:

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/paralysis_of_arm.html

https://kateinoigaku.jp/qa/8575

https://www.abe-seikei-hifu.com/numb/ )。

ここでは、今すぐ取り入れやすいポイントを会話しながら整理していきます。

姿勢改善・枕選び・デスクワーク時の注意点

「姿勢が少し悪いだけで、こんなに左腕に影響が出るの?」と驚かれる方もいます。首や肩の位置が乱れると神経や血管に負担がかかり、痺れにつながりやすいと言われています。

● 姿勢のポイント

・頭が前に出すぎないように意識

・猫背にならないよう、肩を軽く後ろへ引く

・腕を前に伸ばし続けない(スマホ姿勢に注意)

● 枕選びのポイント

・高すぎても低すぎても首の角度が崩れやすい

・首のカーブを自然に支える高さがよいと言われている

● デスクワークの工夫

・肘を体の近くに置く

・肩がすくまない高さに机・椅子を調整

・30〜60分に一度、軽く肩を回す

ちょっとした調整でも、腕への負担が軽くなるケースが多いようです。

簡単ストレッチ・運動・腕・肩のケア

ストレッチは専門家も推奨している習慣のひとつと言われています。「固まった感じが続いてるな…」と思ったら、次のようなケアが取り入れやすいです。

● 首まわりのストレッチ

左右へゆっくり倒す・前後に軽く動かす

(急に強く動かさないのがポイント)

● 肩まわし運動

前後に10回ほど回すだけでも血流が変わりやすいと言われています。

● 胸のストレッチ

腕を後ろに軽く引き、胸の前を伸ばすと姿勢が整いやすい

● 前腕の軽いマッサージ

手のひら・前腕を優しくさするだけでもOK

(強すぎる刺激は避ける)

血行を良くする工夫(冷え・長時間同じ姿勢を避けるなど)

血流が悪くなると痺れを感じやすくなるという説明が多くのサイトで紹介されています。家でできる工夫としては、

● 冷え対策

・手首・肘が冷えないように保温

・入浴で肩〜腕を温める

● 姿勢をこまめに変える

・座りっぱなしを避ける

・肩の力が抜ける姿勢を探す

● 軽い運動

散歩やストレッチなど、全身の循環を高める習慣づくりがすすめられています。

セルフケアの限界と“悪化しやすいパターン”

「家で様子を見ていたら、逆にひどくなってきた」という声もあると言われています。セルフケアにも限界があり、次のような傾向は注意が必要です。

● 数日〜数週間続く痺れ

慢性的な神経負担の可能性が示唆されます。

● 痛み・脱力感を伴う

握力の変化や腕が上がりにくい状態は専門家の確認がすすめられています。

● 左右差が強い・日によって大きく変動する

首や神経のトラブルの可能性もあると言われています。

セルフケアで悪化する前に、気になるときは早めに来院して相談するほうが安心です。

#左腕の痺れ対処

#姿勢と枕の見直し

#ストレッチでケア

#血流改善の工夫

#セルフケアの限界

5.病院での診断・治療の流れと予後・再発予防

左腕の痺れが続くと「これって病院では何をするの?」と気になる方が多いですよね。実際、専門機関では“原因を見極めるための検査”と“状態に合わせた施術・保存的な対応”が中心になると言われています(引用元:

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/paralysis_of_arm.html

https://kateinoigaku.jp/qa/8575

https://www.abe-seikei-hifu.com/numb/ )。

ここでは来院後の流れを、なるべくわかりやすく会話しながらまとめていきます。

医師が行う主な検査(レントゲン・MRI・神経伝導検査など)

まず最初に行われるのは触診や問診で、

・いつから痺れを感じているか

・どの指や腕の範囲に出るか

・姿勢や動作で変化するか

といった点を丁寧に確認すると言われています。

続いて必要に応じて次の検査を行うようです。

● レントゲン検査

頚椎の並び・変形・隙間の狭さなどを確認する目的。

● MRI検査

椎間板ヘルニアや神経の圧迫をより詳細に確認できると言われています。

● 神経伝導検査

手根管症候群・肘部管症候群など、末梢神経の状態を調べる際に利用されることが多いとされています。

これらを組み合わせることで原因の絞り込みが行われると言われています。

保存療法/注射/手術の適用があるケース

左腕の痺れに対しては、症状の強さに応じて段階的に対応が進むことが一般的だと言われています。

● 保存療法(基本)

・姿勢改善

・ストレッチ指導

・装具(手首の固定など)

・物理療法(温熱・電気)

これらは最初に選択されることが多く、体への負担も少ないとされています。

● 注射(ブロックなど)

頚椎や肩まわりの炎症が強い場合に使用されることがあると言われています。

● 手術

神経の圧迫が強く、日常生活に支障が出ている場合や、保存療法で改善が乏しいときに検討されるとされています。

(例:手根管症候群の開放術、頚椎ヘルニアの手術など)

再発を防ぐにはどうすれば良いか(筋力維持・正しい使い方・定期チェック)

再発予防として専門家が共通して挙げているのは次の3点と言われています。

● 筋力維持

肩甲骨まわり・首の筋肉を支える力は、神経への負担を減らしやすいとされています。

● 正しい使い方

・スマホを長時間下向きで使わない

・デスクの高さを調整する

・重い荷物を片側だけに持たない

など、日常の“ちょっとした癖”が再発リスクにつながるとされています。

● 定期チェック

姿勢や仕事の環境をときどき見直すことで、負担をためにくくなると言われています。

まとめ:左腕 痺れを軽視せず、早めの対応を意識しましょう

左腕の痺れは「とりあえず放置でいいか」と考えがちですが、専門サイトでも“早めの確認が安心につながる”と繰り返し記載されています。

突然の強い痺れ、顔や足を含む広い範囲の異常、力の入りづらさがある場合は早めの来院がすすめられています。

一方で軽いものならセルフケアや姿勢の調整だけで楽になるケースもあると言われているため、自分の状態を丁寧に見極めながら向き合うことが大切です。

#左腕の痺れの検査

#保存療法から手術まで

#再発予防のポイント

#姿勢と生活習慣の見直し

#早めの来院が安心