第五腰椎 痛みで「腰がズキッとする」「足にしびれが出る」など感じたら本記事へ。原因の解説から、自宅でできるセルフケア、専門医受診のタイミング、再発予防までを分かりやすく解説します。

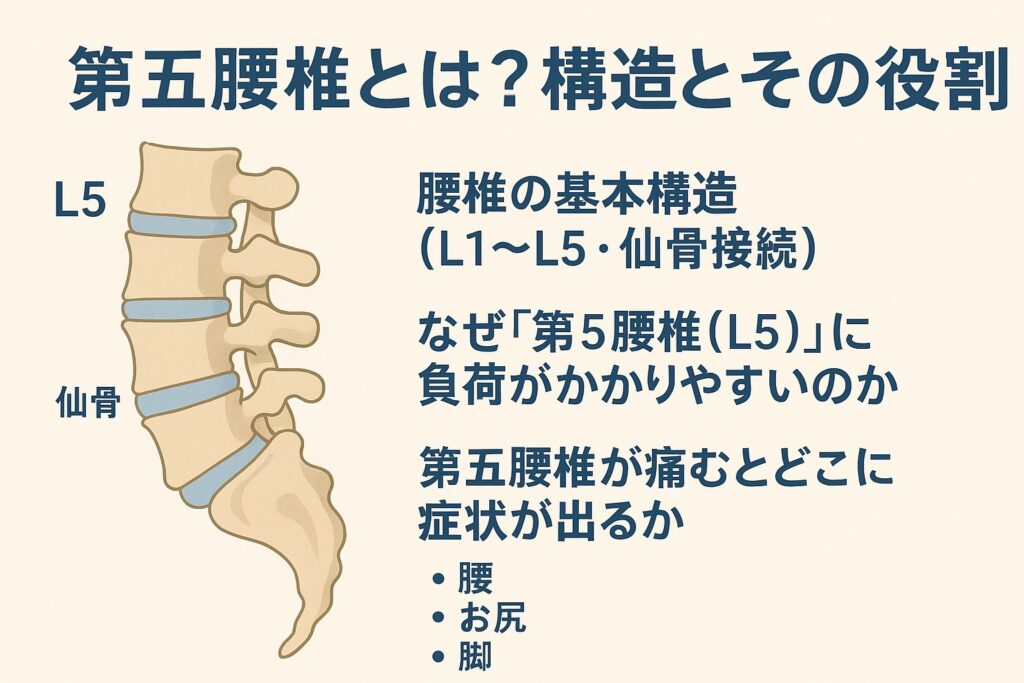

1.第五腰椎とは?構造とその役割

腰椎の基本構造(L1〜L5・仙骨接続)

「第五腰椎って、腰のいちばん下の骨ですよね?」と聞かれることがあります。ゆっくり順番に見ていくと、腰椎は上から L1・L2・L3・L4・L5 という5つの骨で構成されていて、そのすぐ下には仙骨があります。体を支える柱のような役割を持つと言われており、特に下位の腰椎は上半身の重さを受け止める部分として働くと説明されています。

「じゃあ L5 だけ特別なの?」と思うかもしれませんが、実際に L5(第五腰椎)は仙骨と連結しており、動きと安定性のバランスが求められる場所だと考えられています。構造上、前後・左右に微妙に動きながら衝撃を吸収するため、負担が偏りやすいとも言われています。

引用元:

https://ilclinic.or.jp/column/第五腰椎

https://www.sho-seikei.com/waist

https://takeyachi-chiro.com/spinalstenosis-towa/

なぜ「第5腰椎(L5)」に負荷がかかりやすいのか(解剖・力学的な観点)

「なんで L5 は痛みにつながりやすいんですか?」とよく相談されます。ひと言でいうと、構造と力のかかり方が理由と言われています。第五腰椎は仙骨の上に乗るような形で支えているため、上半身の重さが集まりやすいとされています。また、日常の動き――前かがみ・反り返り・ひねり――などの動作も L5 周辺に集中しやすいと説明されています。

さらに、L4-L5・L5-S1 の椎間板は大きく動く部位で、体の使い方によっては負担が偏りやすいと言われています。「座りっぱなしで腰が重くなる」「立ち上がった瞬間にズキッとする」という体験談がよくあるのも、この特性と関連していると考えられています。

引用元:

https://aj-clinic.com/column/2299

https://sincellclinic.com/column/4-5-LDH

https://ilclinic.or.jp/column/第五腰椎

第五腰椎が痛むとどこに症状が出るか(例えば腰・お尻・脚)

第五腰椎に負担がかかると「腰だけが痛む」と思いがちですが、実際にはお尻や脚にまで広がるケースもあると言われています。理由としては、L5 周辺には下肢へつながる神経が走っているためで、負荷が強まると周囲の神経が刺激されやすいと考えられているからです。

「お尻の外側が重い感じがする」「足の横がピリッとする」と話す方もいて、腰だけではなく広範囲に影響が出る可能性があると言われています。ただし、症状の出方は人によって異なり、必ずしも同じパターンになるわけではありません。違和感の場所やタイミングをメモしておくと、来院した際の触診や検査で役に立つと言われています。

引用元:

https://ilclinic.or.jp/column/第五腰椎

https://sho-seikei.com/waist

https://aj-clinic.com/column/2299

#第五腰椎の基礎

#L5に負荷がかかりやすい理由

#腰お尻脚に広がる症状

#腰椎構造を理解する

#痛みのメカニズムを整理

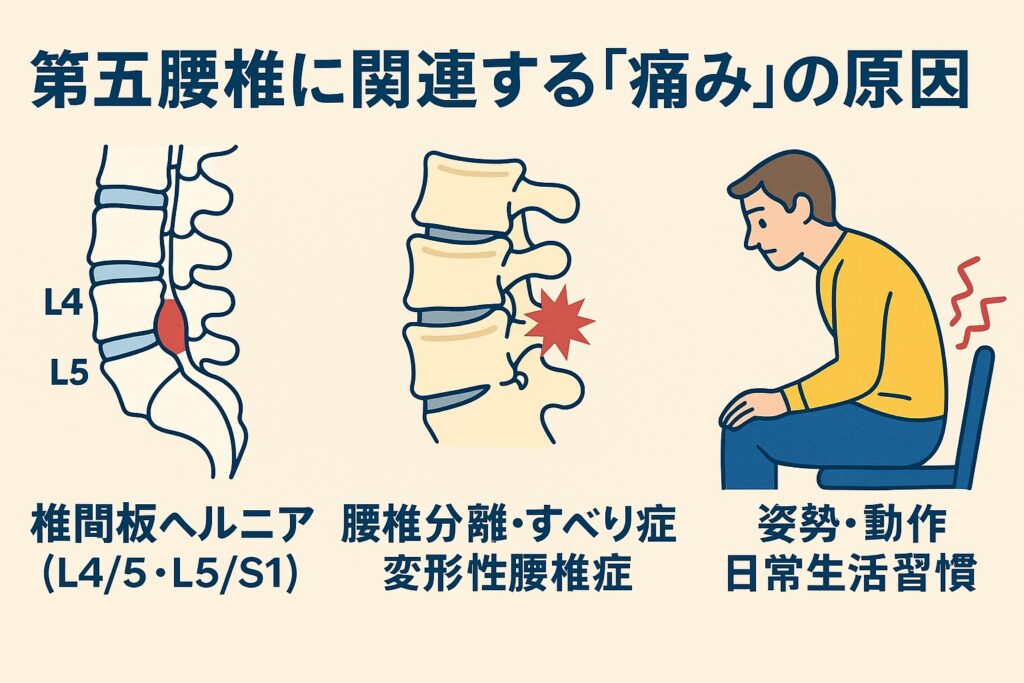

2.第五腰椎に関連する「痛み」の原因

「第五腰椎あたりがズーンと重い感じがして…」と来院された方から、よくこんなお話をうかがいます。実は、第五腰椎(L5)は負荷がかかりやすい位置にあるため、いくつかの要因が重なると痛みが出やすいと言われています。ここでは代表的な原因を、難しい医学用語をできるだけ噛み砕きながら整理していきますね。

椎間板ヘルニア(L4/5・L5/S1)としての典型的な原因

まず多いのが「椎間板ヘルニア」と言われています。特に L4/5 と L5/S1 は腰椎の中でも動きが大きく、体の重さを支える役目も強い部分です。そのため、加齢による変化・姿勢の癖・急な前屈動作などが重なると椎間板が後方に突出し、神経を圧迫することがあると説明されています。

来院者の方からは「腰だけじゃなくて、お尻や脚の方までジワッと痛みが広がる」といった声も聞かれます。これは神経の通り道が近いためと言われています(引用元:https://ilclinic.or.jp/column/)。

腰椎分離・すべり症・変形性腰椎症など、下位腰椎で起こる他の原因

第五腰椎では、ヘルニア以外にも 腰椎分離症・すべり症・変形性腰椎症 などがみられることがあります。

たとえば、腰椎分離症はスポーツなどで反り返る動きが続くと起きやすいと紹介されていて、すべり症は骨の位置関係がわずかにズレて神経に負担がかかる場合があるとされています。変形性腰椎症は加齢による椎間の変化が積み重なることで、周囲の組織にストレスがかかると言われています(引用元:https://www.sho-seikei.com/waist/)。

姿勢・動作・日常生活習慣が負荷になるメカニズム

「長時間の座り姿勢が続くと、なぜか第五腰椎あたりが重くなる」という声も多いです。下位腰椎は体の重さを支える“土台”にあたるため、姿勢の崩れや座り方の癖が積み重なると、椎間板やじん帯にストレスがかかりやすいと言われています。

さらに、スマホをのぞき込む姿勢・反り腰・重い荷物の持ち上げ方なども負荷につながると紹介されています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

こうした日常のクセが少しずつ影響して「腰が抜けるような感覚」や「起き上がる時だけ痛む」といった症状につながることもあるようです。

#第五腰椎の痛み

#椎間板ヘルニアの原因

#腰椎分離症とすべり症

#姿勢と腰の負担

#下位腰椎のメカニズム

3.症状・セルフチェック方法

第五腰椎(L5)まわりに違和感が出はじめると、「これって放っておいていいのかな…?」と不安になる方が多いようです。実際、痛みの出方にはいくつかの特徴があり、日常の動きと結びついている場合もあると言われています。ここでは、よくみられる症状や、家でできる簡単なセルフチェックをまとめておきますね。

典型的な症状の出方(痛み・しびれ・足に力が入りにくいなど)

第五腰椎に関連する痛みは、「腰がズキッとする感じ」や「脚にしびれが伸びていく感じ」など、神経の走行に沿って出るケースが多いと言われています。

来院された方の中には「片足だけ力が入りにくい」「歩いている途中で急に腰が抜けそうになる」といった声もあります。これは、L5まわりには下肢に向かう神経が通っているため、周囲の組織にストレスがかかると影響が出やすいと説明されています(引用元:https://ilclinic.or.jp/column/)。

また、朝起き上がる瞬間や、長く座ったあと立ち上がる動作で痛みが強まる方もおり、動きの切り替えが負担になりやすいと言われています。

症状のバリエーション(腰だけの痛み/お尻・脚まで広がる痛み)

症状の出方は実に幅広く、「腰だけが重だるい」という軽めのケースから、「お尻の奥の方まで痛みが広がる」「脚の外側にピリピリした感覚が降りてくる」といったケースまであります。

これは第五腰椎まわりの神経が、お尻・太もも・すね・足の甲などに広がる“ルート”を持っているため、どこにストレスがかかっているかで感じ方が変わると言われています(引用元:https://www.sho-seikei.com/waist/)。

腰椎の中でもL4/5・L5/S1は動きが大きく、体を支える負担も強いため、症状が広範囲に出る方もいるようです(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

自宅でできる簡易セルフチェック(いつ痛むか・どこが痛むか・動作との関連性)

「病院に行く前に、自分でも確認できる方法はある?」と聞かれることがよくあります。そこで、日常の中で試しやすいセルフチェックをいくつか紹介します。

- いつ痛みが強まるかを記録する

・立ち上がり

・朝の起床時

・座りっぱなしのあと

こうした“タイミングの偏り”が手がかりになると言われています。 - 痛みの位置を手で触って確かめる

腰の中心だけなのか、お尻・脚の外側まで広がるのかで、負担のかかり方に違いが出るようです。 - 前屈・後屈での変化を見る

・前にかがむと痛む

・反ると痛みが出る

・どちらでもなく、歩くと楽になる

など、動作との関連性がヒントになります。

無理のない範囲で行い、痛みが強くなる動きは避けてくださいね。

#第五腰椎の症状

#神経症状の広がり

#腰から脚のしびれ

#セルフチェック方法

#痛みの出方の特徴

4.治療・ケア方法:日常〜専門医受診まで

第五腰椎まわりの痛みが出たとき、多くの方が「どこから手をつけたらいいのか…」と迷われるようです。実際には、まず家庭でできるケアから始めてみて、必要に応じて専門の医療機関へ相談する流れが一般的と言われています。ここでは段階ごとに整理しておきますね。

まずできる保存療法(安静・痛み止め・理学療法・姿勢改善)

痛みが強い時期は、無理をせず負荷を減らすことが大切と言われています。

一時的な安静や市販の痛み止めを使うケースもあり、日常生活の中で痛みが悪化しやすい動作を避けることもポイントとされています。

また、理学療法(リハビリ)では、腰まわりの筋肉バランスを整えたり、関節の動きを改善するアプローチが紹介されています。専門家による姿勢指導や、体の使い方を学ぶことで負担が軽くなる可能性がある、と説明されることもあります(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

姿勢改善もよく話題に出ます。デスクワーク中心の方ほど、座り姿勢のクセが痛みに影響すると言われており、骨盤を立てて座る・背もたれを活用するなどの工夫が役立つようです。

検査が難しい場合・手術検討のケース(神経圧迫が強い・しびれ・筋力低下など)

「しびれが長く続く」「足に力が入りづらい」といった症状がある場合、神経の影響が強い可能性があると言われています。

MRIなどの画像検査で神経圧迫が確認されると、手術が選択肢として挙がる場合もあるようです。ただし、すべてのケースで手術が必要になるわけではなく、保存的なケアで落ち着くことが多いと説明されています(引用元:https://ilclinic.or.jp/column/)。

また、日常動作で痛みが急に悪化したり、歩行が難しくなるような変化がある場合には、早めの来院がすすめられると紹介されています。専門の判断を仰ぐことで、改善までの道筋が描きやすくなると言われています。

日常生活で注意すべきポイント(椅子の座り方・荷物の持ち方・ストレッチ・筋トレ)

痛みが落ち着いてきたら、再発を防ぐための生活習慣を見直していく段階に入ります。

たとえば椅子の座り方では、「浅く腰かけない」「骨盤を立てる」「足裏を床につける」などが負担軽減につながると言われています。

荷物を持つときは腰だけで前屈するのではなく、膝を軽く曲げて体を近づけながら持ち上げる方法が紹介されています。これは腰椎にかかる負荷を減らすことにつながると説明されています(引用元:https://www.sho-seikei.com/waist/)。

ストレッチや筋トレも重要とされており、特に お尻(大殿筋)・体幹・太ももの裏(ハムストリングス) を中心に整えることで、第五腰椎への負担が少なくなると言われています。

#第五腰椎ケア

#保存療法のポイント

#神経症状と検査

#日常生活の工夫

#姿勢改善と筋トレ

5.治療・ケア方法:日常~専門医受診まで

第五腰椎まわりの痛みは、一度落ち着いても「また来そうで不安…」とお話しされる方が多いようです。実際、腰は日常の動き全てに関係するので、普段の習慣がそのまま負担につながりやすいと言われています。ここでは、再発を防ぐために押さえておきたいポイントをまとめておきます。

姿勢習慣を変えるコツ(デスクワーク・車移動・スマホ姿勢)

まず重要なのが“姿勢のクセ”を見直すことだと言われています。

デスクワークでは、骨盤が後ろに倒れる座り方を続けると第五腰椎への負荷が増えると紹介されており、座面の奥にしっかり座り、背もたれを使いながら体を支える座り方がすすめられることが多いようです。

車移動が多い人は、シートの角度や腰の位置で痛みが変わるケースがあり、腰の隙間に薄いクッションを入れると負担が分散しやすいと言われています。

スマホ姿勢も頻繁に話題になります。下を向く角度が増えると背骨のカーブが崩れやすく、腰に余計な緊張が入ると説明されています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/)。

腰まわりの筋肉・体幹を鍛える運動・ストレッチ例

再発予防には、腰を支える“周辺の筋肉”を整えることが大切とされています。

特に

・体幹(腹横筋)

・お尻(大殿筋、中殿筋)

・太ももの裏(ハムストリングス)

などが関係しやすいと言われています。

たとえば、簡単にできるものとして「ドローイン(軽くお腹をへこませて呼吸する運動)」や「お尻のストレッチ」「股関節まわりの可動域を広げるストレッチ」などが紹介されています(引用元:https://www.sho-seikei.com/waist/)。

ストレッチは反動をつけず、ゆったり呼吸しながら行うことがポイントと言われています。

日常からできるセルフケア・定期チェック(体重管理・休憩タイミング・動作の工夫)

日常の中で少しずつ意識を変えるだけでも、腰の負担が軽減しやすいと言われています。

まず、体重管理は見落とされがちですが、腰が支える重さが増えるほど負荷も増えるため、緩やかな調整が効果的だと紹介されることがあります。

また、長時間同じ姿勢を続けないことも大切で、デスクワークなら 30〜60分おきに軽く立ち上がる ようにすると腰の緊張が和らぎやすいと言われています。

動作の工夫としては、

・荷物は体に近づけて持ち上げる

・急に体をねじらない

・片方の肩ばかりで荷物を持たない

などが挙げられています(引用元:https://ilclinic.or.jp/column/)。

こうした小さな積み重ねが、“痛みを繰り返さない習慣づくり”につながると言われています。

#第五腰椎の再発予防

#姿勢改善のポイント

#腰まわりの筋トレ

#日常生活の工夫

#セルフケア習慣