リウマチ 手首 痛み 対処について、原因・特徴・自宅でできるケア・医療的対処・再発予防まで、専門医・理学療法士の視点でわかりやすく解説します。

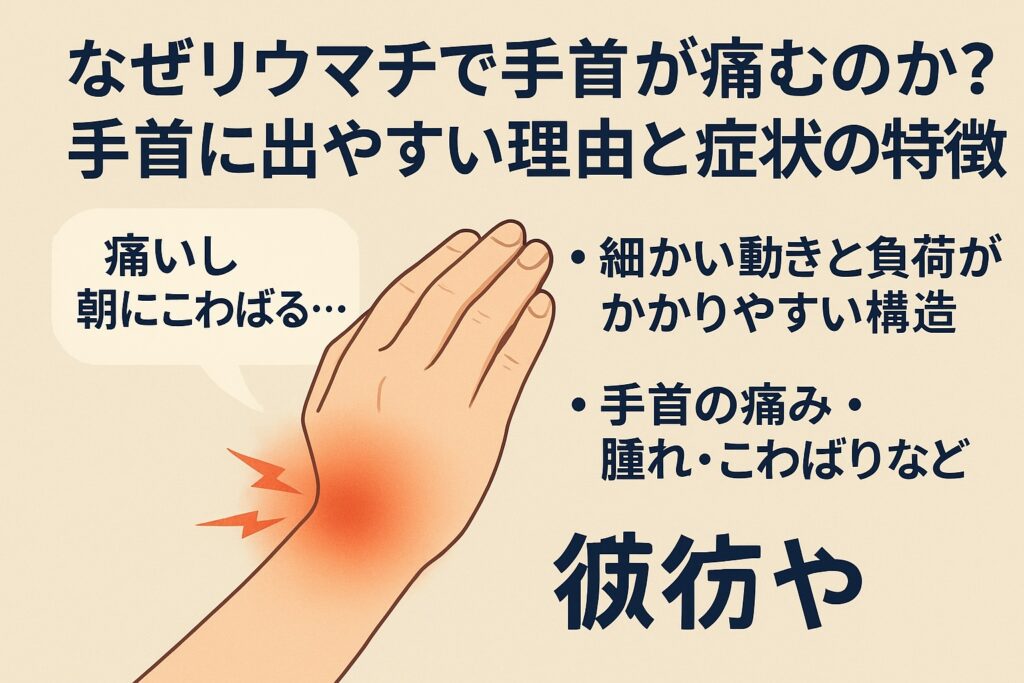

1.なぜリウマチで手首が痛むのか?手首に出やすい理由と症状の特徴

「最近、手首がズキッとしたり、朝になるとこわばる感じがするんですよね…」と相談されることがあります。実は、リウマチでは手首に症状が出やすいと言われています。その背景には、手首の関節が“細かい動きと負荷”を同時に受ける構造になっている点が挙げられるようです。小さな関節がいくつも集まっているため、炎症が起こると影響が広がりやすいとも説明されています。

手首は“なぜ出やすい”関節なのか?構造と負荷の関係

手首は日常のあらゆる動きで使う部分なので、滑膜と呼ばれる膜に炎症が起きると痛みが強く出やすいと言われています。特に、家事やパソコン作業のように細かい動きを繰り返す場面では負担がかかりやすく、「使いすぎたかもしれない」と感じた後から腫れが目立つケースもあるようです。

また、手首の関節は複数の骨で成り立っているため、一部が炎症を起こすと他の部分にもつながりやすい点も特徴とされています。

代表的な症状は?痛み・腫れ・こわばりの出方

「最初は軽い痛みだけだったのに、朝になるとギシギシして動きづらい…」という声もよく聞きます。リウマチでは、朝のこわばりや腫れ、熱感などがみられると言われ、特に手首はその変化が分かりやすい部位だとされています。

痛みが一定期間続く場合、炎症が継続している可能性もあるため、無理に動かすと負担が増えやすいとも説明されています。

こんな症状があったら注意しておきたいポイント

「最近、手をつくとズキッとする」「手首を回すと違和感がある」という変化が続く場合は、初期のサインである可能性があると言われています。特に、左右どちらも同じような症状が出る場合は、リウマチの特徴として紹介されることもあります。

完全に自己判断するのは難しいため、少しでも不安がある場合は専門家に相談しておく方が安心と言われています。

#リウマチ手首痛み対処

#手首が痛い理由

#リウマチ初期症状

#関節のこわばり

#手首の炎症ケア

2.手首の痛みが出たとき“まずできる”セルフケア

「急に手首がズキッとして、どうしたらいいのか迷った…」という声をよく耳にします。リウマチによる手首の痛みは、炎症の状態によって対処が変わると言われているため、まずは“いまの手首がどんな状態か”を確認するところから始めると良いと紹介されています。ここでは、専門家の考え方として紹介されている“まずできる基本のケア”をまとめています。

炎症が強いとき──まずは冷やして安静にするという考え方

手首が熱っぽく、じんじんするような痛みがある場合は、炎症が強いサインとされることがあります。「使いすぎた直後から腫れてきた」といったケースでは、無理に動かすと負荷が増えやすいと言われています。

冷やす際は、保冷剤をタオルで包んで10〜15分ほど当てる方法が紹介されています。ただし、冷やしすぎると血流が落ちて動かしづらくなることもあるため、様子を見ながら行うのが良いとされています。

また、サポーターで固定することで手首の動きを控えめにできるため、「痛みが強い時期に活用されることがある」と説明されています。

こわばりが強いとき──温める・軽いストレッチが役立つと言われる理由

朝のこわばりが続く場合や、強い熱感がないときは“温める”ケアが紹介されることがあります。温めることで血流が促され、動かし始めの硬さが和らぐ可能性があるとされています。

また、手首をぐるぐる回すほど大きく動かす必要はなく、指を軽く握ったり開いたりする程度の動きが推奨されるケースもあるようです。「痛みが強く出ない範囲でOK」と説明されている点も特徴です。

無理なストレッチは負担になる場合があるため、違和感があればやめて、落ち着いたタイミングで再度確認すると安心だと言われています。

日常生活でできる“負担を減らす工夫”

手首の痛みは、日々の動作で負荷が積み重なることが背景にあると言われています。

例えば、

- 重い鍋は両手で持つ

- パソコン作業では手首を浮かせすぎない

- スマホを長時間片手で支えない

など、小さな工夫が積み重なることで、炎症の悪化を防ぎやすいと紹介されています。

痛みを我慢して使い続けると負担が強まりやすいため、“少しおかしい”と感じた時点で動作を変えることが大切と説明されています。

#手首痛みセルフケア

#リウマチ手首対処

#冷却と温熱の使い分け

#手首の負担軽減

#朝のこわばり対策

3.いつ医療を受けるべき?来院・検査のポイント

「痛いけど、このまま様子を見ていいのかな…?」と迷う方は多いようです。リウマチによる手首の痛みは、早めに状態を確認した方が安心と言われていますが、「どのタイミングで来院すればいいのか分かりづらい」という声もよく聞きます。

ここでは、専門家が紹介している“医療に相談する目安”と、来院時に行われる内容についてまとめています(引用元参照)。不安を少しでも軽くするためのガイドとしてお役立てください。

この症状が続くときは相談がすすめられると言われています

たとえば、

- 朝のこわばりが30分以上続く

- 手首の腫れが数日たっても引かない

- 左右どちらにも似た痛みが出る

- 日常の動作がしづらいほど痛みが強い

といったケースは、リウマチの特徴として紹介されることが多いようです。

もちろん、これらが“必ずリウマチ”ということではありませんが、「早めに専門家へ相談したほうが安心だと言われています」と説明されています。特に腫れや熱感が続く場合は、炎症のサインとして扱われることがあるとされています。

来院すると、どんな流れで状態を確認してくれるのか

来院した際は、まず触診で手首の腫れ・熱感・痛みの出方を確認することが一般的とされています。その後、必要に応じて血液検査(炎症値やリウマチ因子の確認)、画像検査(レントゲン、超音波など)が行われる場合があります。

これらは「症状の原因をより細かく把握するために実施されることが多い」と紹介されています。

また、炎症が強い場合や日常生活に支障がある場合には、専門家から生活の工夫や関節の使い方についてアドバイスが行われることもあるようです。

早めの相談がすすめられる理由

リウマチは進行のスピードが人によって異なるため、痛みが軽くても炎症が続いていることがあると言われています。そのため「早い段階で状態を確認することで、負担を減らす方法が見つかりやすい」と専門家は説明しています。

「まだ大丈夫かな」と思っても、少し気になる症状が続くときは相談しておく方が安心だとされています。

#手首痛み来院目安

#リウマチ検査ポイント

#痛みと腫れのサイン

#早めの相談が安心

#手首炎症チェック

4.手首の機能を維持するための運動・装具・リハビリ

「痛みが落ち着いたら、どんなケアを続けたらいいの?」と聞かれることがあります。リウマチによる手首の炎症は、落ち着いたあとも再発しやすいと言われているため、日常の中で機能を保つ工夫が紹介されています。ここでは、専門家が取り上げる“運動・装具・リハビリ”の考え方を、分かりやすくまとめています。

負担を減らす装具・サポーター活用という考え方

手首の関節を安定させたい時期には、サポーターや装具が使われることがあります。特に、家事やパソコン作業のように細かい動きが多い場面では、「手首の動きを最小限に抑えることで負担を軽くできる」と紹介されています。

ただし、ずっと装着し続けると筋力が落ちやすいという話もあるため、「痛みが強いタイミングや特定の作業に絞って使うのが良いと言われています」。

マジックテープ式の軽い固定具や、就寝時だけ使うソフトタイプなど、自分の生活に合わせて選ぶこともポイントのようです。

自宅でできる軽い運動・ストレッチ

炎症が落ち着いているときは、手首まわりの“こわばりを減らす動き”が紹介されています。

例えば、

- 指を軽く握って開く運動

- 手首を上下にゆっくり倒す動き

- タオルを軽く絞るようなトレーニング

などが取り上げられています。

どの運動も「痛みの出ない範囲で行うこと」が大切だと言われています。

無理に大きく動かす必要はなく、1日5〜10回ほどをゆるく続けるだけでも、関節の動きや血流を保ちやすいと紹介されています。

専門家によるリハビリで期待されるポイント

理学療法では、手首の動きをていねいに確認しながら、負担の少ない動かし方や筋バランスを整える施術が行われることがあります。また、日常生活での“手首を守る動作”を一緒に確認することで、自分では気付きにくい癖を見つけやすいと言われています。

リハビリを取り入れることで、関節への負荷を減らしつつ動きを保つサポートになるとされているため、「一度専門家に相談してみると安心」と紹介されることもあります。

#手首のリハビリ

#サポーター活用法

#手首ストレッチ

#リウマチ機能維持

#関節ケアの基本

5.将来にわたって安心して暮らすための長期ケア&予防

「この先ずっと手首の痛みと付き合うのかな…?」と不安に感じる方は少なくありません。リウマチは波があると言われており、痛みが落ち着いている時期でも“再び腫れが出る可能性”が紹介されることがあります。だからこそ、日々の積み重ねが大切だとされています。ここでは、将来にわたって安心して暮らすために意識したいポイントをまとめてみました。

変化を見逃さないセルフモニタリング

まず大事にしたいのは、手首の変化を自分で把握する習慣です。「今日は少し腫れぼったい」「朝のこわばりがいつもより長い」など、小さな変化に気付くことで早めに対処しやすいと言われています。

とくに、痛みがない日でも腫れだけ続くケースがあると紹介されており、「痛み=悪化」ではない点が特徴とされています。

週に1〜2回でも、手首の動かしやすさや熱感をチェックしておくと、自身の状態をつかみやすいようです。

生活習慣を整えて関節への負担を分散する

生活習慣の中で“手首への負荷を減らす工夫”を続けておくことが、長期的な安心につながると言われています。

たとえば、

- 重い物を持つときは両手を使う

- 長時間のスマホ操作を控える

- パソコンの手首角度を調整する

- 手首を冷やしすぎないよう気を付ける

など、普段の小さな行動でも負荷を分散しやすいと紹介されています。

また、適度な運動やストレッチで筋力を保つことも、「関節を支える力につながる」と説明されています。

相談先を作っておく“安心感”のメリット

リウマチは体調や季節によって症状が揺れやすいと言われています。そのため、普段から相談できる専門家や来院先を決めておくことで、不安が軽くなるケースもあるようです。

「痛みが出たときだけ行く場所」ではなく、「定期的に状態を見てもらえる場所」と捉えておくと、変化に合わせたアドバイスを受けやすいと紹介されています。

#長期ケアの基本

#リウマチ手首予防

#セルフモニタリング習慣

#生活習慣で守る関節

#不安を減らす日常ケア