事故治療において、事故直後の受診から通院の継続、保険請求や後遺障害対応まで、被害者が知るべき流れ・注意点・専門家の視点を分かりやすく解説します。

1.事故直後にすべきことと来院のポイント

まず落ち着いて状況を整理することが大切

「事故が起きた瞬間って、どう動けばいいのかわからなくなるんですよね…」と相談されることがあります。実は、交通事故直後は焦らず“安全確保”が第一だと言われています。

そのあと、警察への連絡が必要です。ここを省いてしまうと、後々の補償の話がややこしくなりやすいと言われています。事故証明がないと書類が進みにくいという声も多く、最初の行動が後の流れにつながるとされています。

必ず医療機関へ来院し、触診や検査を受けることが重要

「痛みがあまりないから様子を見るつもりだった」という方も少なくありません。しかし、事故によるむち打ちや捻挫は、数時間〜翌日に症状が強まるケースが多いと言われています。

来院時には、医師による触診や必要な検査を受けることが重要だと言われています。レントゲンやMRIが必要な場合は、その場で案内されることもあります。症状が軽いと思って自己判断してしまうと、後から「もっと早く来院しておけばよかった…」という後悔につながるケースもあるようです。

初回来院時に確認しておくべきポイント

初めて医療機関に来院するとき、「何を伝えればいいの?」と不安になることがあります。よく言われているのは、以下の3つを伝えることです。

- 事故直後の状況(衝撃の方向・体勢)

- 痛む場所と現在の症状

- 普段の生活や仕事で困る動作

これらは後々、保険会社とのやり取りや施術内容の判断材料にもなると言われています。さらに、医師から発行される書類(必要に応じた診断書など)も、今後の手続きに関係するため保管しておくことが大切だとされています。

整形外科と整骨院の違いを理解しておく

「整形外科と整骨院って、どっちに行けばいいの?」という疑問もよく耳にします。一般的には、整形外科では検査・医学的評価を受けられると言われ、整骨院では施術や日常生活のフォローを中心に行われると言われています。

どちらが正しいというわけではなく、併用される方も多いようです。事故治療では、それぞれの特徴を理解した上で、自分の体の状態や生活に合った形を選ぶことが大切だとされています。

#事故治療の基本

#事故直後にやること

#来院のポイント

#検査と触診の重要性

#交通事故後の不調対策

2.検査の流れ・通院の継続と期間目安

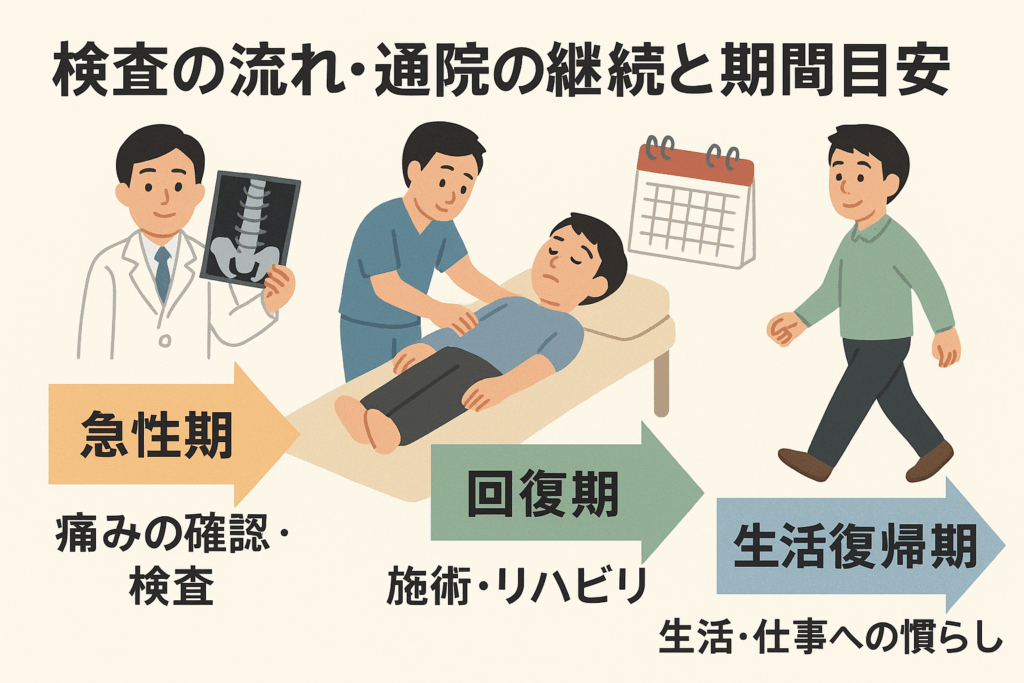

事故後の検査は「急性期 → 回復期 → 生活復帰期」の3段階で進むと言われています

「交通事故の検査って、どんな順番で進むんですか?」と質問されることがあります。一般的には、事故直後は“急性期”と呼ばれ、まず痛みや腫れの有無を確認する触診と、必要に応じたレントゲンやMRIなどの検査が行われると言われています。

その後、症状が落ち着き始める時期は“回復期”と呼ばれ、可動域の改善を目的とした施術やリハビリが中心になると言われています。ここでは、生活や仕事で支障が出ている動作を医師へ伝えることが、改善へつながりやすいと言われています。

最終段階の“生活復帰期”では、日常生活に戻りながら無理のない範囲で体を動かし、再発しづらい体づくりをしていくことが大切だとされています。

通院の頻度と期間の目安

「どのくらい通えばいいの?」という疑問も多い部分です。むち打ちや捻挫の場合、一般的には数週間〜数か月の通院が必要になるケースが多いと言われています。

ただ、「痛む日と痛まない日の差が大きくて来院のタイミングがわからない…」という声もあります。医療機関では、痛みがある程度不安定なうちは、短い間隔で来院するほうが体の状態が把握しやすいと言われています。

通院期間は一人ひとり違いますが、途中で通院をやめてしまうと、その後の改善の状況が判断しづらくなり、後遺症の有無の評価にも影響が出やすいと説明されることがあります。

整形外科と整骨院の併用について

事故後は、整形外科と整骨院を併用する方が多いと言われています。整形外科では検査や触診で現状を確認し、整骨院では施術や生活指導を受けるなど、お互いに役割が異なるためです。

「どちらか一方じゃだめなの?」と聞かれることもありますが、選択は症状や日常生活の負担によって変わると言われています。医師へ現在の状態を細かく伝えることで、より自分に合った通院スケジュールを作りやすいとされています。

日常生活とのバランスを取りながら継続することが大切

仕事や家事があると、「通院を続けるのが大変…」という声は少なくありません。ですが、事故後は痛みが安定しない時期もあり、間隔を空けすぎると体の変化に気づきにくくなると言われています。

通院は“完璧に毎回行くこと”が目的ではなく、無理のない範囲で続けていくことが重要だとされています。忙しいときは医療機関に相談し、できるタイミングでの来院を続けることで、改善の流れがつながりやすいと言われています。

#事故治療の流れ

#通院期間の目安

#交通事故後の検査

#整形外科と整骨院

#改善までのステップ

3.検査費・保険請求・示談までの知識

検査費の考え方と支払いの仕組み

「事故の検査費って、最終的にはどうなるんですか?」という質問はとても多いです。

一般的には、自賠責保険が基本となり、過失割合に応じて任意保険が補償に入ることが多いと言われています。

来院時にかかった検査費・施術費・薬代などは、病院窓口で支払うケースと、保険会社が直接支払うケースがあるとされています。

ただ、「健康保険は使えないんですか?」と相談されることもあります。交通事故でも、条件を満たせば健康保険を使えると言われています。

その一方で、健康保険を使うと、後の保険請求の対応が少し複雑になることもあると言われています。

そのため、医療機関と保険会社の両方へ、事前に確認しておくとスムーズだと説明されています。

保険会社とのやり取りで知っておきたいポイント

事故後は、保険会社と連絡を取りながら進めることがほとんどです。ここでよく聞かれるのが

「言われた通りに通院を減らした方がいいんですか?」

という質問です。

ただ、通院回数は体の状態によって変わるため、保険会社の指示よりも医療機関の意見を優先するほうが良いと言われています。

また、治療費の“打ち切り”という言葉を聞くと不安になりますよね。これは「そろそろ回復している頃では?」という保険会社側の判断で提案されることが多いと言われています。

ただし、症状が残っている場合は医師へ状況を伝え、必要であれば継続が可能か相談すると良いと言われています。

示談交渉の基本と、後遺障害が関係すると言われる理由

示談は、事故に関する補償の“最終決定”といった立ち位置だと言われています。

慰謝料・通院日数・休業損害などの計算結果をもとに進めるため、検査や触診の記録、通院頻度が資料として大きな意味を持つとされています。

「後遺障害の申請って、示談前じゃないとダメなんですか?」という質問もよくあります。

後遺障害の認定は、示談が成立する前の段階で行う必要があると言われています。示談後に申請すると補償内容が変えられないため、後から“もっと説明しておけばよかった”という声が出やすいとされています。

示談では、書類の提出や確認が多く、専門用語も多いため、必要に応じて弁護士や交通事故に詳しい相談窓口を利用する方も多いと言われています。

スムーズに進めるための記録方法

検査費・通院の記録・症状の変化は、示談の資料にも使われるため、日々メモしておくことが大切と言われています。

「今日は首が痛かった」「仕事でこんな動作がしづらかった」など、些細なメモでも後で役立つことが多いようです。

写真や通院証明書を保管しておくことで、保険会社とのやり取りもスムーズにつながると言われています。

#交通事故の検査費

#保険請求の基礎

#示談の流れ

#後遺障害の知識

#事故対応のポイント

4.症状別・部位別に知る「こんなときの検査」

むち打ち(頸部の違和感・重だるさ・頭痛など)のケース

「事故のあと首が重い感じが続くんですが、これってむち打ちですか?」と相談されることがあります。むち打ちは、追突事故で発生しやすく、事故直後は痛みが出にくいと言われています。

そのため、軽い違和感だけでも早めに来院し、触診や可動域の状態を確認することが重要だと言われています。必要に応じてレントゲンやMRIの検査を行い、炎症があるかどうか、神経に問題が起きていないかを確認する流れが一般的だとされています。

会話の中で「首を動かすと痛みが出る」「肩までだるさが広がる」といった情報を伝えることで、改善へつながる検査プランを立てやすいと言われています。

腰の痛み(腰椎捻挫・筋緊張・神経の違和感など)のケース

事故後に腰がズキッと痛んだり、だるさが続く場合は腰椎周辺の筋肉や靭帯が影響していることがあると言われています。

「立ち上がるときに少し痛い」「座り続けると重くなる」という症状がある場合、腰椎の動きや神経の圧迫の有無を触診で確認し、必要に応じて画像検査を行うことが多いようです。

腰の症状は悪化しづらいように感じても、事故の影響が後から強まるケースもあると言われているため、早めの確認が大切とされています。

肩・背中の張りや痛み(筋緊張・衝撃による歪み)

肩や背中の硬さは「仕事の疲れかな?」と誤解されやすいですが、事故の衝撃が体に残り、筋肉が緊張しているケースも多いと言われています。

「深呼吸をすると背中がつっぱる感じがする」という方も多く、筋緊張の度合いや左右差を触診で調べることが大切だと言われています。

状況に応じて、施術や日常生活動作の見直しを提案される場合もあるとされています。

手足のしびれ・違和感(神経系の問題が関係する可能性)

「事故のあとから手がしびれる気がする…」という相談は少なくありません。しびれは神経が刺激されている可能性があるため、首・肩・腰など複数の部位を検査し、原因を探る流れが一般的だと言われています。

しびれは放置すると日常生活に影響が出やすく、改善までに時間がかかりやすいと言われているため、できるだけ早い段階で来院して状態を確認しておくことが大切とされています。

打撲・見た目の変化は軽症に見えても注意が必要

「青あざがあるだけだから大丈夫」と自己判断してしまう方もいますが、深層の筋肉や関節に衝撃が残っているケースもあると言われています。

特に、胸周りや脇腹の打撲は、呼吸や姿勢に影響することもあり、様子を見過ぎると改善しづらい流れになることがあると説明されています。

痛み・腫れ・熱感の3つは日ごとの変化をメモしておくと、医師が状態を把握しやすくなると言われています。

#事故後の症状別検査

#むち打ちの見落とし防止

#腰痛と交通事故

#しびれの原因チェック

#打撲のリスク管理

5.再発・慢性化を防ぐためのセルフケアと通院継続のコツ

日常でできるセルフケアは“無理なく続けられるもの”から

事故後の不調が続くと、「また痛くなるのが怖い…」と感じることがありますよね。

医療機関では、再発や慢性化を防ぐためには“日常の小さな積み重ね”が大切だと言われています。例えば、首や腰に負担がかかりにくい姿勢を意識したり、朝や入浴後に軽めのストレッチを習慣にするだけでも、筋肉の緊張が和らぎやすいと説明されています。

「どんなストレッチをやればいいですか?」と聞かれることがありますが、事故の部位や症状によって適した動きは異なるため、医療機関で相談しながら無理のない範囲で行うことがすすめられると言われています。

また、痛みが強い日は無理に動かず、軽くほぐす程度にとどめるなど、その日の体調に合わせることも長期改善には大切だとされています。

通院を続けるための“工夫”と“考え方”

「忙しくて通院が続けづらい…」という悩みは非常に多いです。

ただ、事故後の体は波があり、痛みが落ち着いたように見えても負担がたまると再び症状が出やすいと言われています。

そのため、定期的な来院で状態を確認し、必要に応じて施術・検査を組み立てることが、改善の流れを保つポイントだと説明されています。

通院を継続しやすくするには、

・決まった曜日・時間帯を“固定の習慣”にする

・仕事前・仕事後のすき間時間を使う

・施術内容を記録して、次回の来院時に伝えやすくする

といった工夫が役立つと言われています。

特に「症状が軽い日こそ来にくい」という声もありますが、軽い日にこそ体のクセや小さな変化を確認しやすいと言われており、むしろ通院の効果が出やすい時期とも説明されています。

再発を防ぐための体の使い方のポイント

再発を防ぐには、痛みがある部位だけでなく、体全体の動き方を整えることが重要だと言われています。

例えば、首の不調が続く場合でも、肩・背中・腰の動きが硬いと負担が首へ戻ってしまいやすいと言われています。

また、腰が気になる方は座り方や立ち上がり方、歩くときの姿勢を少し見直すだけで負担が分散され、再発しづらい状態へつながることもあるとされています。

医療機関では、日常で気をつける動き方や姿勢のクセにも触れてくれることがあり、「家でもできそうなこと」が見つかりやすいと説明されています。

痛みが戻りそうなときの“早めの対応”が重要

再発を防ぐためには、「あれ?ちょっと変だな」と思った段階で来院することが大切だと言われています。

痛みが強くなってからの来院だと、改善に時間がかかるケースもあるため、“早期の確認”が後の負担を減らすと言われています。

「大したことないかも…」と思う程度でも、医療機関では微妙な筋緊張や左右差を触診で見つけやすく、施術・検査の見直しにつながりやすいと説明されています。

#交通事故後のセルフケア

#再発防止のポイント

#通院継続のコツ

#慢性化を防ぐ習慣

#初期対応の重要性