仰向け うつ伏せ 分からないという人へ。仰向け寝と うつ伏せ寝の違いやメリット・デメリット、目的別の使い分けをわかりやすく解説します。

1.「仰向け」「うつ伏せ」とは?まずは基本を整理

仰向け寝とはどの姿勢か(定義・イメージ)

仰向け寝とは、背中側を下にして寝る姿勢を指すと説明されています。日常の中では当たり前のように使われる言葉ですが、いざ「どんな状態なのか?」を改めて聞かれると、意外とあいまいなままイメージしている人も多いようです。体の前面が上向きになり、顔・胸・お腹が天井側に向くのが仰向け寝、と言われています。

「仰向け=リラックスしやすい姿勢」と紹介されることもあり、背骨の自然なカーブを保ちやすいとも言われています。ただし、反り腰の人は腰に張り感が出やすいケースもあり、必ずしも全員に合うとは限らないとされています。

枕の高さやマットレスの硬さでも感覚は大きく変わるため、「仰向けが合わない…」と感じたときは寝具を調整すると違いが出ることも多い、と解説されています。

普段から当たり前に使っている言葉でも、姿勢を正確に思い浮かべることで、「自分はどんな姿勢で寝ているのか」「何が苦手なのか」が整理しやすくなると言われています。

うつ伏せ寝とはどの姿勢か(定義・イメージ)

うつ伏せ寝は、お腹側を下に向けて寝る姿勢のことを指すと言われています。一般的には「顔を枕に押しつけるような姿勢」や「胸とお腹を布団側へ向ける状態」をイメージすることが多く、仰向けとは反対の姿勢になります。

ただ、うつ伏せと聞くと「顔を下に向けている状態だけ」を想像する人もいますが、実際は呼吸のために首を横に向けている場合も多く、完全に下を向いているとは限らないようです。安心感を得やすいという声もありますが、首や腰にねじれが生じやすい姿勢と言われていて、合う人と合わない人の差が大きいとも指摘されています。

また、うつ伏せは胸やお腹がやや圧迫されるため、呼吸が浅くなると言われることもあります。こうした特徴を知っておくと、自分の寝やすさや翌朝の体の感覚と照らし合わせて、姿勢の向き不向きを判断しやすくなると言われています。

「仰向け うつ伏せ 分からない」と感じる理由(混同しやすいポイント)

「仰向けとうつ伏せの違いがわからない」という声は意外と多く、姿勢を表す言葉のイメージが曖昧なまま使われているのが背景にあると言われています。

特に混同しやすいのが、

お腹が上か下かで判断するか

顔の向きで判断するか

という認識のズレです。

うつ伏せ=「顔を下に向けること」と思い込んでいる人もいますが、実際は横に向けても“うつ伏せ”です。逆に、横向き寝と混同してしまうケースもあると言われています。

さらに、寝返りの途中の姿勢を「これはどっち?」と迷う人も多く、「仰向けとうつ伏せの中間」の状態があることで判断があいまいになるようです。

また、普段から姿勢を意識していないと、そもそも自分がどの姿勢で寝ているか覚えていないことも多いと言われています。「起きたらうつ伏せだったけど寝た時は仰向けだった…」というケースもよくあり、その結果「どっちが自分の寝姿勢なのか分からない」という感覚が生まれやすいと考えられています。

#仰向けとは背中が下の姿勢

#うつ伏せはお腹が下で顔は横向きも含む

#姿勢の混同は顔の向きで判断しやすい点が原因

#寝返りで自分の姿勢が曖昧になりやすい

#正しい理解が寝姿勢選びの基準になる

2.仰向け寝のメリット・デメリット

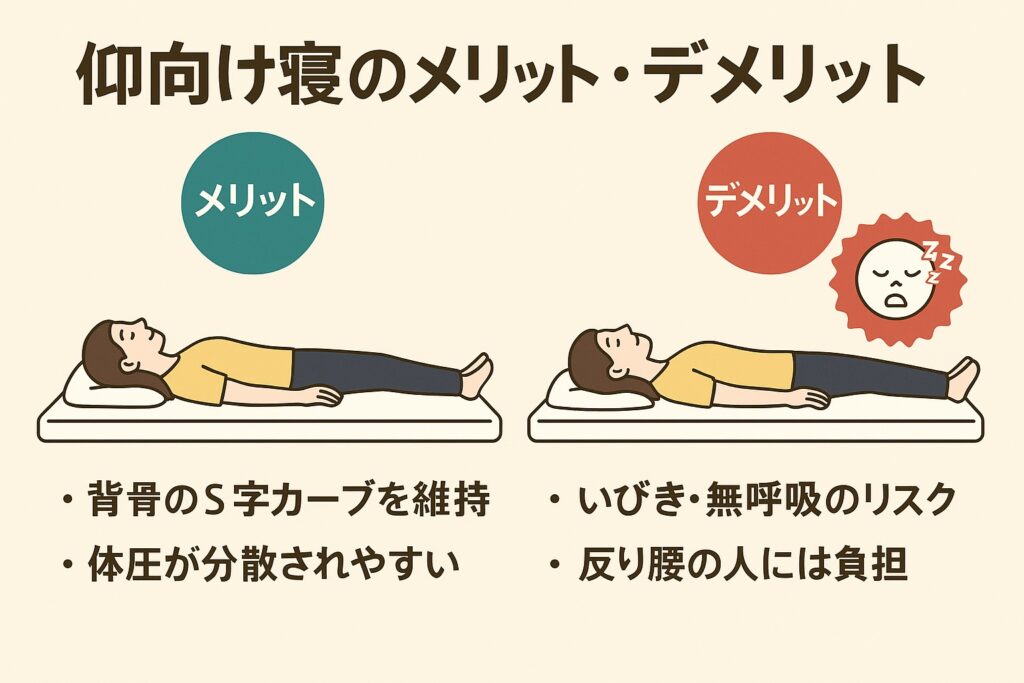

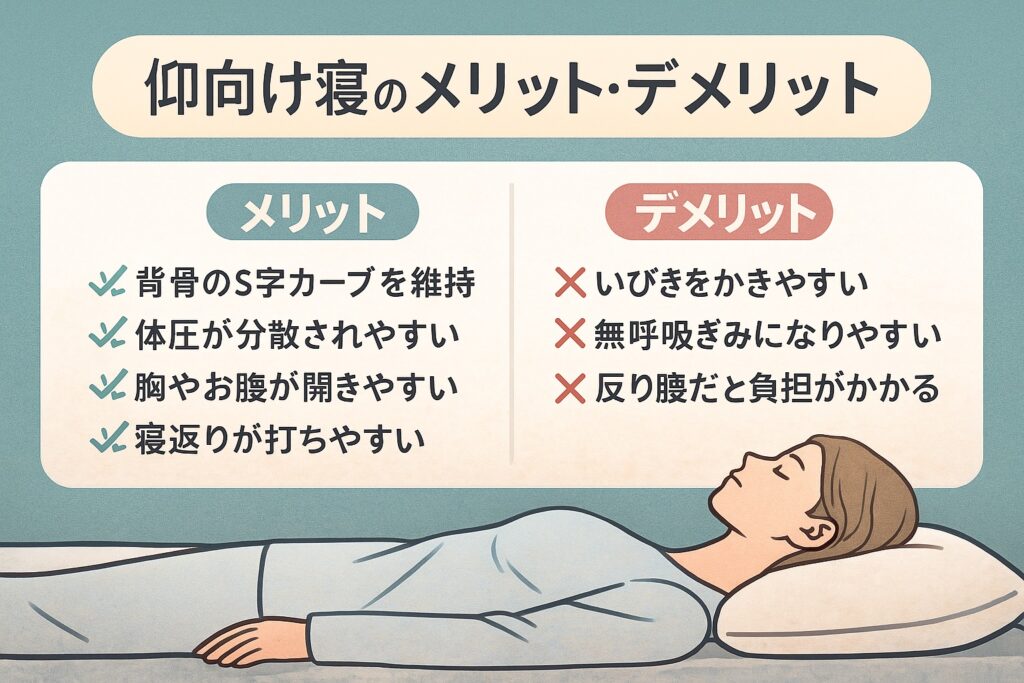

主なメリット(背骨のS字カーブ維持・体圧分散など)

仰向け寝のメリットとしてよく挙げられるのが、背骨のS字カーブを保ちやすいという点だと言われています。背中全体がまんべんなく布団に触れるため、体の一部に負担が集中しにくいと紹介されることが多いですね。メディカルドックでも、体圧が分散されやすいことで体の緊張が緩みやすいと説明されているようです。(引用元:https://medicaldoc.jp)

また、Shop Japan などの寝具メーカーの記事でも「仰向けは胸やお腹が開きやすく、呼吸がゆっくり整いやすいと言われています」という説明が見られます。(引用元:https://www.shopjapan.co.jp)

実際、「仰向けのほうが寝返りしやすい気がする」という声もあり、寝返りがスムーズになると、眠っている間に体の圧力を自然に分散しやすいとも言われています。

ただ、これは個人差もあるため、「絶対に良い」と断定するよりは、体格や寝具の特徴によって感じ方が変わる、という受け止め方が良さそうですね。

主なデメリット(いびき・無呼吸のリスク・反り腰の人への負担)

一方で、仰向けにはデメリットとして いびきが出やすくなる傾向があると言われています。ダイヤモンド・オンラインの記事でも、仰向けでは舌の根元が落ちやすく、気道が狭くなる可能性があると紹介されています。(引用元:https://diamond.jp)

また、反り腰の傾向がある人は、仰向けで寝ると腰が浮きやすく、背中の下部に負担がかかりやすいと言われています。こうしたタイプの人は、膝の下にクッションを入れると腰の反りが軽減されるケースがあると説明されることもあります。

さらに、無呼吸ぎみの人は仰向けで呼吸の通りが変わりやすいとも言われ、寝姿勢によって感じ方が違うため、「朝起きたときに苦しい感じがある」などのサインには注意したほうがいいかもしれません。

こんな人には仰向けが向いている/向きにくい人とは

仰向けが向いていると紹介される人は、腰背部に大きなトラブルがなく、寝返りを自然に打てるタイプの人だと言われています。「寝返りのしやすさ」は意外と重要で、圧が偏りにくいため、起床時にだるさが残りにくいという声も見られます。

一方で、仰向けが向きにくいとされるのは、

- 反り腰が強い人

- いびきが気になる人

- 無呼吸ぎみの人

こうした特徴がある場合と言われています。

ただ、「向いている/向きにくい」はあくまで目安であり、寝具の硬さや枕の高さを調整すると感覚が変わるケースもあると言われています。実際、「仰向けが苦手だと思っていたけど、枕を変えたらいけた」という声もよく耳にします。

- #仰向け寝の体圧分散

- #背骨のS字カーブを保ちやすい姿勢

- #いびきや無呼吸のリスクに注意

- #反り腰の人は腰に負担が出やすい

- #自分の体質と寝具で向き不向きが変わる

3.うつ伏せ寝のメリット・デメリット

うつ伏せ寝には、「なんとなく落ち着く」「安心する感じがある」と話す人が多く、その“安心感”がメリットとして紹介されていると言われています。日本橋西川でも、うつ伏せは胸やお腹が布団に触れることで包み込まれるような感覚を得やすいと説明されているようです。(引用元:https://www.nihonbashi-nishikawa.com)

また、いびきが軽減されることがある、と言われているのも特徴です。仰向けでは舌の位置の影響でいびきが出やすい人も、うつ伏せだと気道の形が変わり、音が出にくい場合があると紹介されています。

さらに、「呼吸がしやすいように感じる」という声もありますが、これは個人差が大きいようです。「胸が床に当たる安心感とセットで呼吸が落ち着く」というタイプの人もいて、心理的な落ち着きと体の使い方が関係していそうだと言われています。

実際、眠る前についお腹側を下にしたくなる人は、この安心感の影響が大きいのかもしれません。

主なデメリット(首・腰への負担・内臓圧迫・呼吸浅くなる)

一方で、整体院サイト(例:rolkushinkyuseikotuin.com)などでは、うつ伏せ寝によるデメリットも複数紹介されていると言われています。特に、首や腰に負担がかかりやすいという点がよく挙げられています。(引用元:https://rolkushinkyuseikotuin.com)

うつ伏せでは首を左右どちらかにねじる姿勢が続きやすく、このねじれが長時間になると違和感を覚える人も多いと言われています。また、腰が反りやすくなるため、反り腰気味の人は負担を感じやすいとも説明されることがあります。

さらに、胸やお腹が布団に押されることで、内臓への圧迫が生じることがあり、呼吸が浅くなるという指摘もあります。特に、深い呼吸を意識したい人にとっては少し苦しく感じる瞬間が出るかもしれません。

こうした特徴を知っておくと、自分が朝に感じる体のだるさや、呼吸の変化とのつながりを意識しやすくなる、と言われています。

こんな人にはうつ伏せが向いている/向きにくい人とは

うつ伏せが向いていると言われるのは、首や腰に特別なトラブルがなく、安心感を得たいタイプの人です。感覚的に“胸が落ち着く感じ”がある人は、この姿勢のメリットを感じやすいようです。

逆に、向きにくいとされるのは、

- 腰痛がある人

- 首の痛みやこりを抱えている人

- 消化器系の不調が気になる人

といったケースです。お腹側への圧迫が強くなりやすいため、特に消化器の不快感が出やすいタイプは慎重に判断したほうが良いと言われています。

ただ、「絶対に合う/合わない」と断定できるわけではなく、枕を使わずに寝てみる、胸の下に薄いタオルを入れるなどの工夫で感じ方が変化することもあると紹介されています。まずは少しずつ姿勢を調整して、自分の体がどう反応するか観察するのが現実的だと言われています。

- #うつ伏せ寝の安心感

- #いびきが軽減される場合がある

- #首と腰に負担がかかりやすい姿勢

- #内臓圧迫で呼吸が浅くなることも

- #体質によって向き不向きが分かれやすい

4.「どっちがいい?」迷ったときの選び方・使い分けガイド

「仰向けとうつ伏せ、どっちがいい?」と迷う場面は意外と多いですよね。まずは“何を重視したいのか”から考えると選びやすいと言われています。

たとえば、腰痛があるときは、仰向け+膝下にクッションを入れる方法が紹介されています。背中の反りが和らぎ、腰の負担が減りやすいと言われています。(引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-374/)

逆に、いびきが気になる人は、うつ伏せで呼吸が安定しやすいという声があります。ただし、首に負担がかかりやすいので、長時間続けると違和感を感じる場合もあるようです。

一方、リラックスしたいときは、自分が落ち着く姿勢を優先してよいと言われています。「仰向けだと胸が開いて呼吸が深くなる気がする」「うつ伏せのほうが安心感がある」など、感覚的な部分も大切にして良いと考えられています。

目的を基準にすると、自分にとっての“心地良い姿勢”が見えやすくなると言われています。

自分の体の状態をチェックするポイント(腰・首・呼吸・寝返りの打ちやすさ)

次に、自分の体がどんな特徴を持っているのか、寝姿勢との相性を確認してみましょう。

- 腰の状態

朝起きた時に腰が張りやすい人は、仰向けで反り腰が強くなっていないかを確認すると良いと言われています。 - 首のねじれ

うつ伏せは首をどちらかに向けるため、首肩の緊張が強い人は注意が必要です。 - 呼吸のしやすさ

呼吸が浅くなりやすい人は、胸が圧迫されない姿勢を優先すると楽になりやすいと言われています。 - 寝返りのしやすさ

仰向けのほうが寝返りしやすいと感じる人も多く、姿勢の固定による負担を避けたい人には仰向けが選ばれやすいようです。

「どちらの姿勢もイマイチ…」という場合は、途中で姿勢が変わるのが自然なので、寝返りのしやすさを重要視してみるのも一つの方法です。

寝具・環境での調整ポイント(マットレス硬さ・枕高さ・クッション使い)

Wantedlyの記事でも、寝具が姿勢に大きく影響すると紹介されています。(引用元:https://www.wantedly.com/companies/company_8180183/post_articles/456970)

マットレスの硬さ

硬すぎると腰や肩が浮きやすく、柔らかすぎると沈み込みが強くなり、姿勢が安定しづらいと言われています。中間の硬さを選ぶと寝返りがしやすいという声もあります。

枕の高さ

仰向けでは高すぎる枕が首・肩の張りにつながりやすく、うつ伏せでは枕なしのほうが楽という人もいます。

クッションの使い方

腰痛時は膝下、うつ伏せ時は胸の下に薄いタオルを入れるなど、姿勢を調整する方法が複数紹介されています。

環境の整え方で「苦手だった姿勢が急に楽になる」ケースもあると言われていて、最初に寝具を見直す人も多いようです。

- #目的別で姿勢を使い分ける

- #腰痛はいったん仰向け膝下クッション

- #呼吸や首肩の状態で姿勢の相性が変わる

- #寝具の硬さと枕の高さが重要

- #小さな調整で寝姿勢が改善しやすい

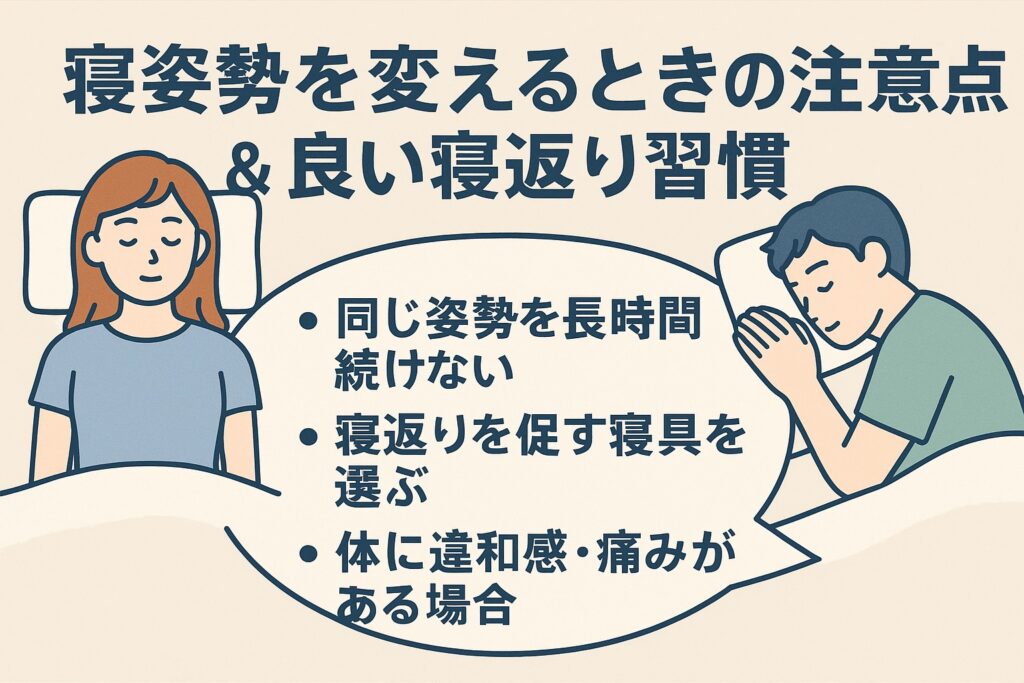

5.寝姿勢を変えるときの注意点&良い寝返り習慣

同じ姿勢を長時間続けるリスク(血流・筋肉・体圧の偏り)

寝姿勢を変えるときにまず意識したいのが、「同じ姿勢を長く続けるリスク」だと言われています。

BRAIN SLEEP の解説でも、同じ向きで寝続けると血流の滞り・筋肉の緊張・体圧の偏りが起こりやすいと紹介されています。(引用元:https://brain-sleep.com/blogs/magazine/sleepingposture)

たとえば、仰向けで寝る時間が長すぎると背中の一部分に圧が集中しやすく、逆にうつ伏せが多いと胸まわりが圧迫されやすくなると言われています。

「寝ているだけなのに朝しんどい…」という感覚は、この“圧の集中”が関係していることがあるようです。

実際、人の体は寝返りを打つことで体圧を分散させていると言われていて、寝返りの少なさが朝のだるさにつながるケースもあるようです。「どの姿勢が正解か」よりも、「偏りなく動けているか」が大切だと言われています。

寝返りを促す寝具の選び方(硬すぎず柔らかすぎず)

Wantedly の記事でも、寝返りと寝具の関係はよく取り上げられています。(引用元:https://www.wantedly.com/companies/company_8180183/post_articles/456970)

特にマットレスの硬さは影響が大きいと言われています。

- 硬すぎると

体が浮いてしまい、背中や腰が痛くなる場合がある。寝返りしようとしたときに、引っかかるような感覚になる人もいるようです。 - 柔らかすぎると

体が沈み込み、姿勢が固定されやすくなる。その結果、寝返りが減って体圧が偏りやすいと言われています。

そのため、中間の硬さや「寝返りしやすい構造のマットレス」を選ぶ人が増えているようです。

枕の高さも影響しやすく、仰向けで首が詰まる高さだったり、うつ伏せでねじれが強くなる形状だったりすると、姿勢が安定しにくいと言われています。

小さな寝具の調整で寝返りのしやすさが変わるため、姿勢を変えるときは寝具の見直しもセットで行うのが良いとされています。

寝姿勢を変えても「体に違和感・痛み」があるときの対処法

寝姿勢を工夫しても、

- 朝の腰の張りが強い

- 首が固まりやすい

- 呼吸が浅く感じる

などの違和感が残る場合があります。

こうした場合は、「姿勢や寝具の調整だけでは整いきっていない可能性がある」と言われています。

特に、腰や首の痛みが数日以上続く場合は無理せず専門家へ相談する選択も大切です。「姿勢の問題なのか、それ以外の体の癖があるのか」を触診などで確認してもらえるケースもあります。

また、自分だけで判断しづらいときは、枕の高さやマットレスとの相性を見直しつつ、一度シンプルな姿勢(仰向け+膝下クッションなど)に戻して、体がどう反応するか様子を見る方法も紹介されています。

無理に新しい寝姿勢を続けるより、違和感を手がかりに微調整しながら合う形を探すほうが体には優しいと言われています。

- #同じ姿勢の偏りは血流や体圧に影響

- #寝返りは自然な体圧分散の動き

- #寝具の硬さや枕の高さで寝返りが変わる

- #違和感が続くときは専門家への相談も選択肢

- #無理に姿勢を固定せず調整しながら探す