「肩甲骨の上が痛い…」という症状に悩むあなたへ。筋肉・神経・内臓まで幅広く原因を整理し、今すぐできるストレッチ&姿勢改善、そして「いつ病院へ行くべきか」までまとめています。初めての方でも分かりやすく解説します。

1.肩甲骨の「上」の痛みとは?〜まず自分の症状を整理しよう〜

肩甲骨の“上”が痛いと感じるとき、多くの方は「肩こりとどう違うの?」「どこが痛んでいるのかよく分からない」と戸惑うようです。まずは、自分の痛みがどのあたりに出ているのか、そしてどんな動きや姿勢で強まりやすいのかを整理するところから始めると良いと言われています。

肩甲骨の「上」とはどの位置?

肩甲骨は背中の左右に広がる三角形の骨で、その“上角”と呼ばれる部分には肩甲挙筋や僧帽筋の上部など、姿勢維持に関わる筋肉が集中しています。この部分が疲れやすい背景には、長時間のスマホ操作や猫背姿勢で頭が前に出ることで負担が高まりやすいとも言われています。

どんな動きや姿勢で痛みが出やすい?

肩をすくめる動作、デスクワークで肩が上がったまま固まる姿勢、荷物を片側だけで持つクセなどが、肩甲骨の上側に負担をかけるとされています。また、左右どちらかだけが痛む場合、筋肉の過緊張だけではなく、首周りの関節のこわばりや神経が関係するケースもあると言われています。

痛みを整理するためのチェックポイント

「動かすと痛むのか」「安静でもジンジンするのか」「朝起きたときにこわばるのか」など、痛みの出方を確認すると原因を推測しやすいとされています。特に、肩を上に上げる・後ろに回す動作で強い痛みが出る場合、肩甲骨の上角や肩甲挙筋への負担が積み重なっている可能性があるとも言われています。反対に、深呼吸で背中の奥がズーンとするような痛みがある場合は、内臓の関連痛が疑われるケースもあり、慎重に様子を見たいところです。

#肩甲骨の上が痛い

#肩甲骨上角の痛み

#姿勢と肩の負担

#筋肉の緊張が原因と言われる

#症状チェックポイント

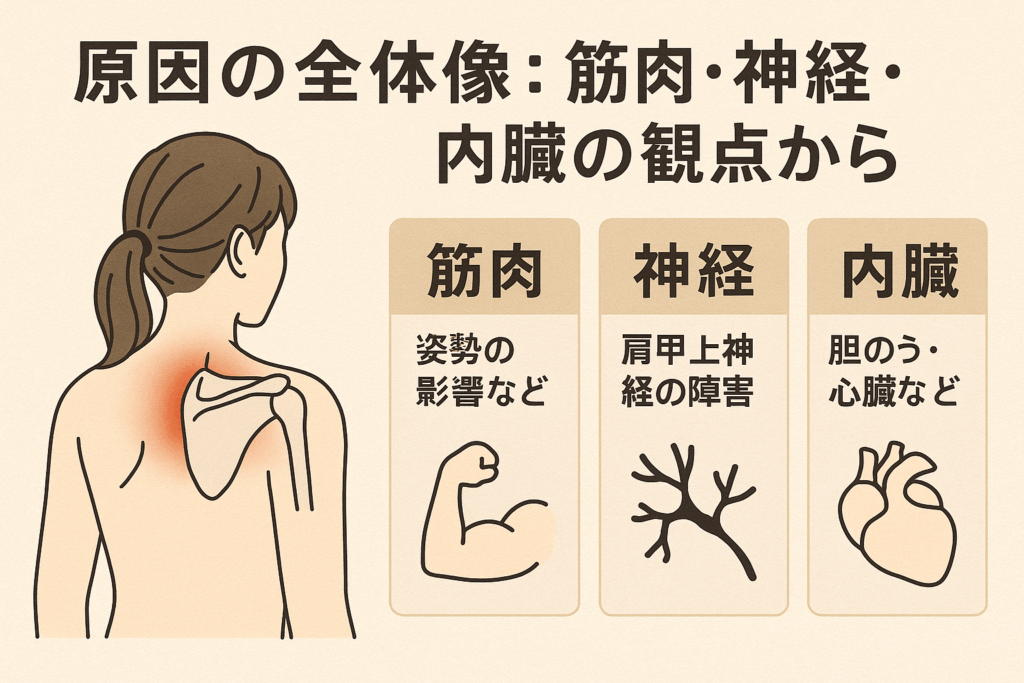

2.原因の全体像:筋肉・神経・内臓の観点から

肩甲骨の上が痛いとき、多くの方は「筋肉が張っているだけかな?」と思いがちですが、実際には筋肉・神経・内臓など、複数の要素が関わると言われています。まずは、どんな原因があると考えられているのかを整理しておくと、セルフケアや来院のタイミングが判断しやすくなるようです。

筋肉・骨・関節による原因

肩甲骨の上には、肩甲挙筋・僧帽筋上部など、姿勢の影響を受けやすい筋肉が集まっています。長時間のデスクワークで肩が上がったまま固まる姿勢や、スマホ操作で頭が前に出る状態が続くと、筋肉が緊張しやすいと言われています。

また、猫背や巻き肩のクセがある方は、肩甲骨の動きが制限され、上角まわりに負担がかかりやすくなるとも指摘されています。関節そのものが硬くなると、肩の動きにともなって痛みが出る場合もあるようです。

神経が関係するケース

肩甲骨の上は神経の通り道でもあり、頚椎まわりのこわばりや神経の圧迫が影響すると言われています。特に、肩甲上神経が刺激されると、肩甲骨の上部にピリッとした痛みや重だるさが出るケースが報告されています。

左右どちらかに偏った痛みが続く場合、首の可動域が狭くなっていないかを確認しておくと、原因の推測につながることがあるようです。

内臓の関連痛として現れる場合

あまり知られていませんが、肩甲骨の痛みが内臓由来の「関連痛」として現れることもあると言われています。たとえば胆のう・心臓・胃まわりの不調が背中や肩に響くことがあるとされ、深呼吸で強い違和感がある場合には慎重に様子を見る必要があるとの記載があります。

もちろん、すべての痛みが内臓に関係するわけではありませんが、筋肉の張りとは少し違った痛み方をする点が特徴とされています。

#肩甲骨の上が痛い原因

#筋肉と姿勢の影響

#神経の関与と言われる

#内臓の関連痛の可能性

#原因を幅広く整理

3.症状から読み解くセルフチェック&見極めポイント

肩甲骨の上が痛いとき、「これってよくある肩こりなのか、それとも少し注意した方がいい痛みなのか…?」と迷う方は多いようです。そこで、まずは日常の中で気づけるセルフチェックの視点をまとめておくと、原因の見極めに役立つと言われています。

動かしたときの痛み方をチェックする

肩を上げる・回すといった動作で強く痛みが出る場合、肩甲挙筋や僧帽筋上部の緊張が影響している可能性があるとされています。

一方で、「じっとしていてもズーンと響く」「深呼吸で背中の奥が気になる」などの症状は、筋肉の張りだけでは説明しづらいと言われることがあります。動作で変わる痛みかどうかを意識すると、原因の絞り込みに役立つようです。

左右差がある痛みは慎重に確認する

肩甲骨の上が片側だけ極端に痛い、あるいは首を動かすと同じ側に響くような場合、首まわりの関節や神経が関係するケースがあると言われています。

特に、朝起きたときに強いこわばりがある、荷物を片側だけで持つクセがある、といった生活習慣がある方は、その負担が積み重なっていることも少なくないようです。

痛み以外のサインにも目を向ける

肩甲骨の痛みとあわせて、息苦しさ・胃の不快感・体の奥の重い痛みを感じるケースでは、関連痛の可能性があると言われています。

もちろん、すべてが内臓に関係するわけではありませんが、「筋肉が張っている感じと少し違う」「軽くほぐしても変わりにくい」といった場合には、普段とは異なるタイプの痛みかどうか注意深く観察することが大切とされています。

#肩甲骨の上の痛みチェック

#動かすと痛むサイン

#左右差のある痛み

#関連痛の可能性と言われる

#痛みの見極めポイント

4.今すぐできるセルフケア:ストレッチ・姿勢・日常習慣

肩甲骨の上が痛いとき、まず取り入れやすいのが「ストレッチ」「姿勢の見直し」「日常のクセの調整」と言われています。どれも大きな道具を使わずに始められるため、今の状態を観察しながら続けやすい方法として紹介されることが多いようです。ここでは、参考記事に記載されている内容をもとに、実践しやすいセルフケアをまとめています。

肩甲骨まわりをほぐすストレッチ

肩甲骨の上に集まる肩甲挙筋や僧帽筋上部は、ストレッチで緊張をゆるめやすいと言われています。

たとえば、「肩をすくめてからストンと落とす動き」や「胸を開くストレッチ」は、デスクワークで固まりがちな姿勢をリセットしやすいとの記載があります。

また、タオルを軽く引っ張りながら肩甲骨を寄せる動きも、負担が分散されやすいとされています。無理をせず、呼吸を止めないことがポイントのようです。

姿勢のクセを見直すだけで負担が変わると言われています

肩甲骨の上が痛みやすい方の多くが「頭が前に出た姿勢」「肩が上がったまま固まるクセ」を持っていると指摘されています。

特にデスクワーク中は、気づかないうちに肩をすくめた状態になりやすいため、

「肩を軽く後ろに引いて下げる」「耳と肩の距離を広げる」を意識すると、負荷が軽くなると言われています。

姿勢を一気に変える必要はなく、30分ごとに肩を回すだけでも違いを感じやすいようです。

日常習慣で意識したい“ちょっとした工夫”

荷物を片側だけで持つ、スマホを長時間のぞき込む、寒い環境で肩をすくめる…このような習慣が肩甲骨の上に負担を積み重ねると言われています。

そのため、

・バッグの持ち方を左右で入れ替える

・スマホを見る時間を区切る

・入浴で体を温めて血行を促す

といった小さな工夫が、緊張を和らげる助けになるケースもあるようです。

日常のクセを少しずつ整えることで、肩甲骨周辺が動きやすくなると言われています。

#肩甲骨セルフケア

#肩甲骨ストレッチ

#姿勢リセット

#日常習慣の見直し

#肩甲骨の上の痛み対策

5.来院・検査の目安と再発を防ぐためのポイント

肩甲骨の上が痛いとき、「このまま様子を見ていいのか」「病院に行くべきなのか」と迷う方は多いようです。痛みの原因は筋肉・姿勢・神経など幅広いため、一定の目安を押さえておくと判断しやすいと言われています。さらに、日常の習慣を少し調整するだけでも再発予防につながるとの記載があります。参考記事を踏まえながら整理していきます。

来院を検討するべきタイミングの目安

肩を動かすたびに鋭い痛みが続く、安静時でもズキッとする感覚が強い、寝返りで痛みが悪化する…こうしたケースでは、早めに専門機関で相談した方が良いと言われています。

また、肩の動きが極端に制限される・しびれが同時に出る・数日経っても変化が乏しい、といった症状も、首まわりの神経や関節の可能性が示されることがあるようです。

痛みが左右どちらかだけに集中するケースも、関連痛の可能性が指摘されることがあり、慎重な判断が求められると言われています。

検査で確認されること(触診・画像・可動域)

医療機関では、まず触診で筋肉の緊張や関節の動きを確認し、必要に応じてレントゲンやMRIなどの画像検査が行われる場合があるとの記載があります。

これらは「筋肉が原因なのか」「関節の変化なのか」「神経が刺激されているのか」といった方向性を見極めるための材料になると言われています。

検査の内容は症状により異なるため、気になる点は医療者に相談しながら進めることが大切とされています。

再発を防ぐためにできること

肩甲骨の上に負担がかかる背景には、姿勢のクセ・筋肉の使い方・生活環境が重なっていると言われています。

特に、

・肩をすくめるクセ

・パソコン作業で背中が丸くなる姿勢

・バッグを片側だけで持つ習慣

このような積み重ねが、痛みの戻りにつながる可能性があるようです。

ストレッチと合わせて、普段の姿勢を意識する・肩周りを温めて血行を促す・こまめに肩を回す、といった工夫が継続しやすい予防策として紹介されています。

#肩甲骨の痛みの来院目安

#肩甲骨の上の痛み

#触診や画像検査と言われている

#再発予防の生活習慣

#肩甲骨ケアのポイント