足の小指 感覚がないと感じたら――神経圧迫・血流不良・生活習慣など、放置すると進行する原因を整理し、セルフチェックと整形外科受診のポイントまでわかりやすく解説します。

1.足の小指の「感覚がない」とはどんな状態か

「足の小指の感覚がない」と感じたとき、多くの方が最初は“たまたまかな?”と軽く考えるようですが、実際にはいくつかの仕組みが影響していると言われています。例えば「触れても鈍い感じがする」「ピリピリとした違和感が続く」「小指だけ温度を感じづらい」など、症状の出方は人によってさまざまだとされています。僕自身も「これって疲れのせい?」と迷ったことがあるのですが、周囲に聞くと似た経験をしている人が意外と多く、思わず“あるある”のような感覚になることがあります。

よくある症状のタイプ

まず、小指の感覚異常には大きく3つのタイプがあると言われています。

1つ目は、皮膚を触ったときに“ぼんやり”した感じが続くタイプ。2つ目は、ピリピリ・ビリビリといった電気が走るような感覚が出るタイプ。そして3つ目は、小指だけ温度変化を感じづらいというタイプです。どの症状にも共通するのは、「普段の感覚とどこか違う」という小さな違和感で、放っておくと長く続くケースもあるとされています。

一時的なものと長引くものの違い

「少し休んだら戻る感覚の低下」と、「数日続いてしまう感覚異常」は分けて考える必要があると言われています。例えば、長時間同じ姿勢でいたり、靴がきつかったりすると一時的な圧迫で症状が出る場合があります。一方で、数日経っても改善しないケースでは、神経や血流の問題が関係している可能性も示唆されています。

なぜ“小指だけ”に起きるのか

足の小指には末梢神経が細かく走っており、靴・歩き方・姿勢などの影響を受けやすいとされています。特に外側の神経は圧迫に弱く、生活習慣や体の使い方によって感覚が鈍くなることもあると言われています。また、腰から足先まで続く神経のどこかで負荷がかかった場合、小指にだけ症状が出ることもあると考えられています。

#足の小指の感覚低下

#小指のしびれとは

#神経圧迫の可能性

#一時的か長期か

#足の違和感チェック

2.主な原因5選としくみ

足の小指に「感覚がない」と感じる背景には、いくつかの要因が重なっていると言われています。読者の方と話していても、「いつの間にか小指だけぼんやりする」「歩くとピリッとする」など、細かな違いがあるようです。ここでは、比較的よく見られる5つの原因をまとめながら、それぞれがどんな仕組みで感覚の変化につながるのか整理していきます。「どれが自分に当てはまりそうか」を考えるきっかけになれば嬉しいです。

① 神経の圧迫(腰・足の付け根・足首など)

小指の感覚は末梢神経によって伝わるため、神経がどこかで圧迫されると感覚が鈍くなると言われています。特に、腰椎ヘルニアや坐骨神経の負荷、足首外側の腓骨神経付近の圧迫はよく話題に挙がります。整骨院の記事でも、神経の通り道のどこかで負荷がかかると小指に違和感が出やすいとされています。

② 末梢神経障害(糖尿病・栄養不足など)

糖代謝の乱れやビタミン不足が続くと、末梢神経の働きが低下しやすいと言われています。糖尿病性ニューロパチーは特に有名で、足先から感覚が鈍くなる傾向があると説明されることが多いです。数日で改善するケースもありますが、長引く場合は早めの相談が推奨されています。

③ 血流不良・冷え・血管のトラブル

血液は酸素や栄養を運ぶため、血流が弱まると小指の感覚がぼんやりすることがあると言われています。特に冷え性や姿勢のクセ、足先の圧迫が続くと症状が出やすいとされています。動脈硬化との関連を指摘する記事もあります。

④ 靴・歩き方・生活習慣の影響

「靴がきつい」「外側荷重で歩くクセがある」など、日常的な癖が神経を圧迫し、小指の感覚異常につながるケースもあると言われています。実際、靴を変えたり体の使い方を見直しただけで違和感が軽くなるという話もよく耳にします。

⑤ まれに考えられる重大な要因

頻度としては多くありませんが、脳や脊髄に関連する疾患が背景にあると指摘されるケースもあると言われています。「急に片側だけ強くしびれる」「力が入りづらい」などのサインがある場合、医療機関への相談がよく紹介されています。

#足の小指の感覚がない原因

#神経圧迫の可能性

#血流と冷えの影響

#生活習慣と足の違和感

#小指のしびれメカニズム

3.セルフチェック&“まずできる”対処法

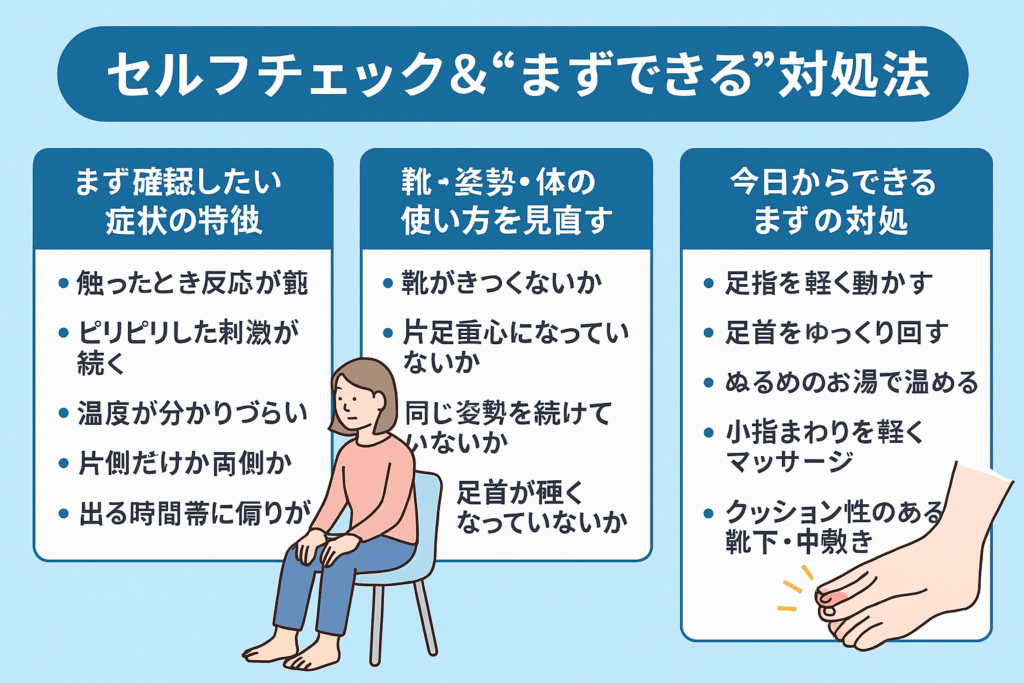

足の小指の感覚がないとき、「このまま様子を見ていいのかな?」と不安になる瞬間がありますよね。僕も相談を受けることが多いのですが、まずは落ち着いて“セルフチェック”をしてみることがすすめられています。急を要するケースもありますが、多くの場合は生活のクセや環境が関係していると言われています。ここでは、すぐに確認できるポイントと、自宅でできる簡単な対処のヒントをまとめてみました。

① まず確認したい“症状の特徴”チェックリスト

足の小指の感覚低下には、いくつかの共通ポイントがあると言われています。

- 触ったときに鈍い/反応が弱いか

- ピリピリ・ビリビリした刺激が続くか

- 温度(冷たい・温かい)が分かりづらいか

- 片側だけか、それとも両側か

- 朝だけ/夜だけ/一日中など、出る時間帯に偏りはあるか

これらをチェックすることで、原因の方向性が見えてくることがあると言われています。

② 靴・姿勢・体の使い方を見直すセルフチェック

整骨院のコラムでもよく紹介されていますが、足の外側に負担がかかる姿勢や歩き方が続くと、小指側の神経が刺激されやすいと言われています。

以下を軽く確認してみてください。

- 靴がきつくないか(特に小指側の圧迫)

- 片足重心のクセが強くないか

- 長時間同じ姿勢で座っていないか

- 足首が硬く、外側だけに荷重していないか

少し意識を変えるだけで違和感が軽くなることもあると言われています。

③ 今日からできる“まずの対処”

セルフケアの中でも取り入れやすいのが、血流を促したり、緊張をほどいたりする方法です。

- 足指を軽く動かす(グーパー運動)

- 足首をゆっくり回す

- ぬるめのお湯で温める

- 小指まわりの軽いマッサージ

- クッション性のある靴下・インソールを使う

整骨院の情報でも、まずは負担を減らしつつ血流を促す取り組みが紹介されています。

ただし、「数日続く」「急に強いしびれが出た」「歩きづらい」といったサインがある場合、来院を検討することがすすめられています。

#足の小指セルフチェック

#感覚がないときの対処

#歩き方と靴の見直し

#血流ケアのポイント

#足の違和感とチェックリスト

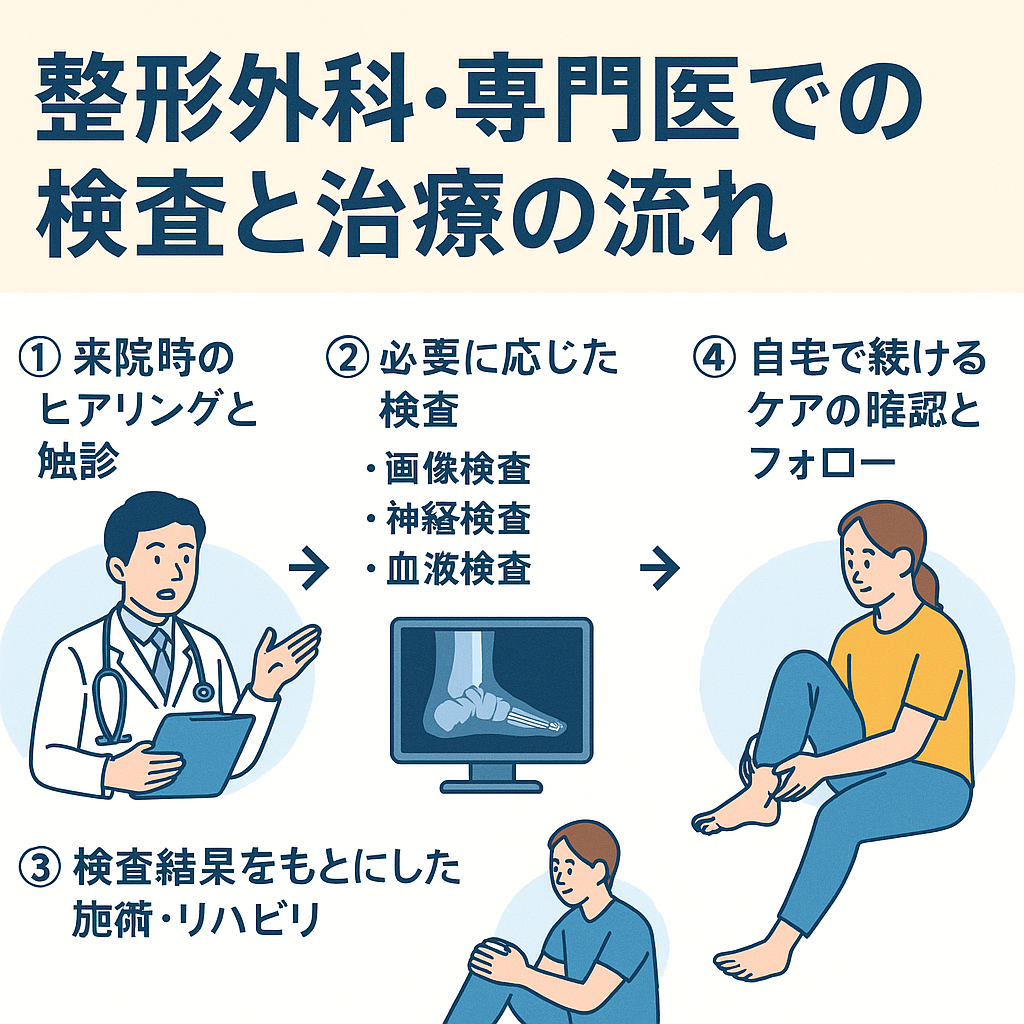

4.整形外科・専門医での検査と治療の流れ

足の小指の「感覚がない」という症状が続くと、どうしても不安になりますよね。僕自身も相談を受けることがありますが、専門家のもとで状況を整理してもらうことで安心につながると言われています。「病院では何をするの?」「どんな流れなの?」と疑問を持つ方も多いので、ここでは整形外科・専門医で一般的に紹介されている流れをまとめてみました。

① 来院時のヒアリングと触診(問診)

整形外科では、まず“いつから感覚が鈍いのか”“どんなタイミングで気づいたのか”など、症状の背景を丁寧に聞き取る流れが多いと言われています。その後、小指や足全体の動き、皮膚感覚の反応を確かめる触診が行われるケースが一般的です。

ここで大まかな方向性が見えることもあり、「神経の問題か」「血流の問題か」「外側荷重などの癖か」といった推測が立つと説明されています。

② 必要に応じた検査(画像検査・神経検査・血液検査)

触診だけでは判断しにくい場合、追加の検査がすすめられることがあります。

- X線(レントゲン)検査:骨の異常や変形を確認

- MRI検査:神経の圧迫、椎間板の状態を詳細に確認

- 神経伝導検査:末梢神経の働きを数値でチェック

- 血液検査:糖代謝や炎症の有無を確認

特に神経の圧迫や血流系の問題を疑う場合、より詳細な検査が行われる流れが紹介されています。

③ 検査結果をもとにした施術・リハビリの提案

検査内容を踏まえ、医師や担当者から改善に向けた施術や生活習慣のアドバイスが提示されることが多いと言われています。

- 電気や温熱による施術

- 足首・下肢の可動域を広げるリハビリ

- 靴・インソールの見直し

- 姿勢・歩行のクセの修正

長期間の違和感がある場合、継続的にケアしながら経過を見ていくことも紹介されています。

④ 自宅で続けるケアの確認とフォロー

整形外科の情報では「施術後のセルフケアが改善の鍵と言われている」とよく紹介されています。

例えば、

- 足指を軽く動かす習慣

- 足首ストレッチ

- 圧迫を避ける靴選び

などが挙げられます。

医療機関と自宅のケアが両方そろうことで、負担を減らしながら経過を観察できるとされています。

#整形外科の検査の流れ

#足の小指の感覚がないとき

#神経検査や画像検査

#施術とリハビリのポイント

#自宅ケアと専門サポート

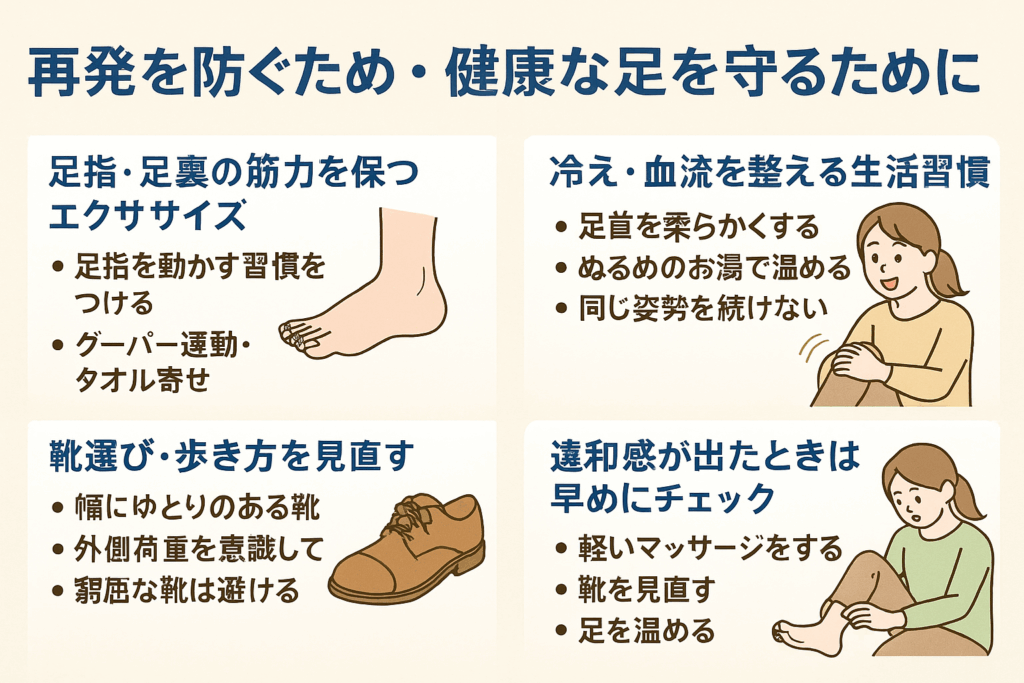

5.再発を防ぐため・健康な足を守るために

足の小指の「感覚がない」という状態が落ち着いたあと、「また同じことが起きたらどうしよう…」と心配になる方も多いようです。僕も相談をいただくことがありますが、生活の中で少し意識するだけで再発のリスクを減らせると言われています。ここでは、専門家の情報を参考にしながら、日常で無理なく続けられる予防のヒントをまとめました。どれも“今日から取り入れやすい”内容なので、自分のペースで試してみるのがおすすめです。

① 足指・足裏の筋力を保つためのエクササイズ

足の小指にかぎらず、足指の筋肉は普段の生活ではあまり意識されません。ただ、専門家のコラムでは「足指を動かす習慣があると血流や神経への負担が軽減しやすい」と紹介されることがあります。

グーパー運動やタオル寄せ、足裏のアーチを意識した軽いトレーニングを取り入れると、足の機能が安定しやすいと言われています。

② 冷え・血流を整える生活習慣の見直し

足先は血流が滞りやすい場所のため、日頃のケアが大切と言われています。

- ぬるめのお湯で温める

- 足首を柔らかくするストレッチ

- 冷えやすい日は靴下を重ねすぎず、適度な素材を選ぶ

- 長時間同じ姿勢を避ける

これらを意識すると、小指まわりの違和感が出にくくなるという情報も紹介されています。

③ 靴選び・歩き方を整えて負担を減らす

整骨院の記事では「外側荷重のクセ」「靴の圧迫」が小指側の神経を刺激しやすいと説明されることがあります。

横幅に余裕のある靴を選んだり、歩き方を少し意識するだけでも負担が減りやすいと言われています。特に小指側がきつい靴は避けた方がよいとよく紹介されています。

④ 違和感が出たときは早めにチェックする習慣を

再発を確実に防ぐ方法はありませんが、「あれ? また感覚が鈍いかも」と思った段階で早めにケアすると、悪化を防ぎやすいと言われています。

- 小指まわりの軽いマッサージ

- 動きのチェック

- 靴をその日に見直す

- 足を温める

違和感を“そのままにしない”こまめな観察が大切と説明されることが多いです。

#足の小指の再発予防

#足裏エクササイズ

#冷えと血流ケア

#靴選びの見直し

#日常でできる足の健康対策