ふくらはぎ 疲れで脚が重だるいと感じるあなたへ。原因の整理から、今日からできるセルフケア、専門家に相談すべきサインまで、わかりやすく解説します。

1.ふくらはぎ疲れとは?症状とメカニズムを整理

ふくらはぎが“疲れた”と感じる状態とは?

「最近、ふくらはぎの疲れが取れないんだけど…」と相談を受けることがあります。話を聞いてみると、歩いていなくても夕方になると脚が重くなったり、軽いだるさが続いていたりするケースが多いんですね。実はこの“ふくらはぎ疲れ”という感覚は、単純に筋肉を使い過ぎたときだけでなく、血行の巡りが鈍っている状態とも関係していると言われています。

ふくらはぎは「第2の心臓」と呼ばれ、下半身に滞りやすい血液を上へ押し上げる役割を持つとされています。ところが、立ちっぱなしや座りっぱなしが続くと、この筋ポンプの働きが弱まりやすく、結果として脚が重く感じたり、だるさが続いたりするようです。参考記事でも、ふくらはぎの筋肉が固まることで血流が低下し、疲れにつながると説明されています。

また、単なる疲れだけでなく「むくみが出てきた」「冷えやすくなった」などの変化を伴うこともあります。体の状態は人それぞれですが、血液やリンパの流れが乱れると、筋肉に必要な酸素や栄養が届きにくくなると言われています。その結果、疲れが抜けづらい感覚が続くとも考えられているようです。

疲れが生まれる仕組みと日常動作との関係

「歩いていないのに疲れるのはなぜ?」と疑問を持つ方もいます。ここには“ふくらはぎが動いていない時間の長さ”が深く関わるとされます。例えばデスクワークで長く座っていると、足首はほとんど動かず筋ポンプが働きづらく、脚が重くなると言われています。逆に立ち仕事の場合は、常にふくらはぎが緊張しているため、筋肉が硬くなりやすく、それが疲れとして現れるようです。

さらに、生活習慣も影響するとされています。冷え、運動不足、水分不足、靴の合わなさなど、ちょっとした積み重ねが疲れを招きやすいとも考えられています。特に「夕方になると急にだるくなる」という声は多く、血液や水分が下半身に集まりやすい時間帯とも重なるため、疲れを感じやすいと指摘されています。

日常の動作や環境の違いがふくらはぎへの負担に大きく影響する、とても身近なテーマと言えそうです。

#ふくらはぎ疲れ

#筋ポンプ低下

#血行とむくみ

#生活習慣の影響

#夕方に脚が重い

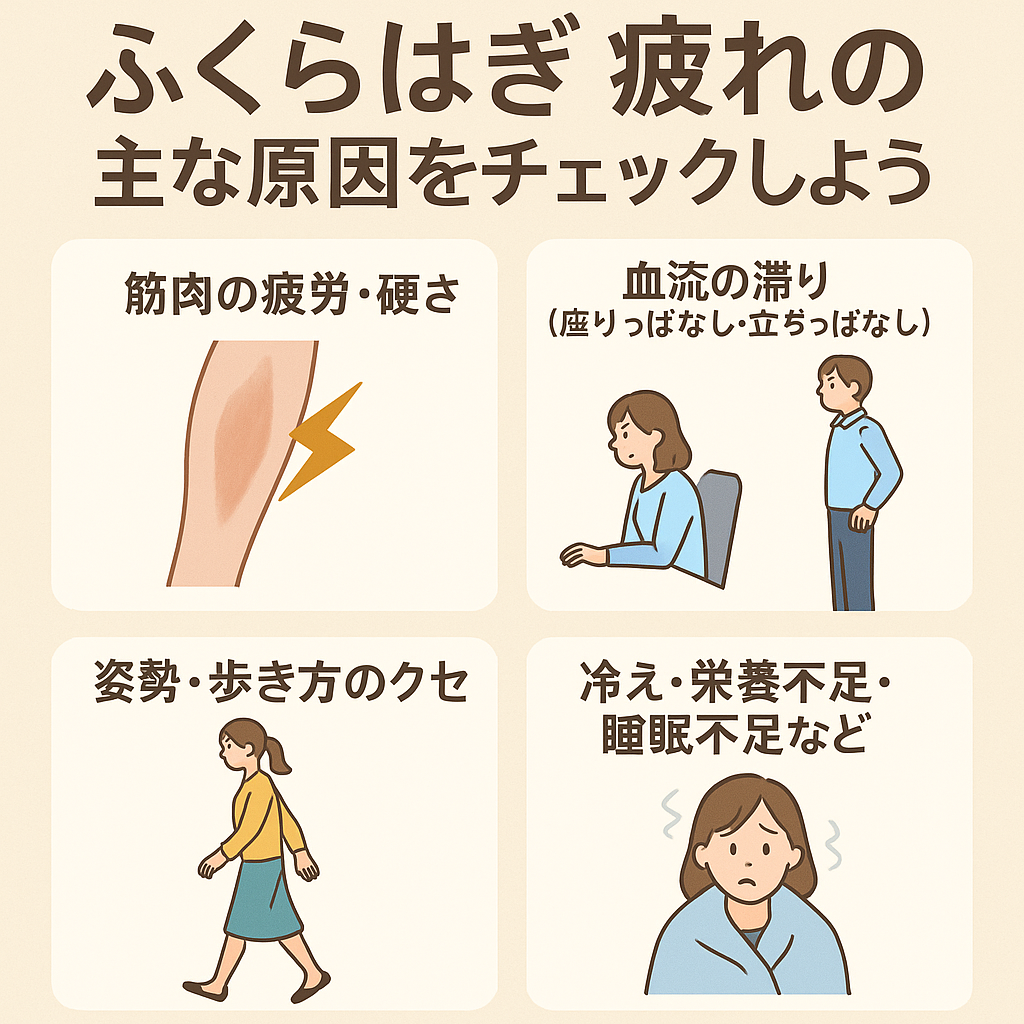

2.主な原因をチェックしよう

筋肉の疲労・硬さによる負担

「ふくらはぎが疲れる原因って、まず何から見ればいいんですか?」と相談されることが多いのですが、最初に確認したいのが“筋肉の疲れ”と言われています。立ち仕事や歩き続けたあと、ふくらはぎがパンッと張ってしまうあの感覚ですね。これは、ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)が繰り返し使われて硬くなり、血液の巡りが悪くなった状態とされています。

「ただ疲れただけかな?」と思って放っておくと、だるさが長引いたり、夕方になるほど重く感じたりしやすいとも言われています。実際、筋肉がガチッと固まると、足先までの血流がスムーズに戻らなくなるので、翌日まで張りが残る場合もあるようです。

会話の中でも「マッサージすると少し楽になるんだけどね」という声はよく耳にします。これは、固まった筋肉がほぐれて一時的に巡りが良くなるからと言われています。

血流の滞り(座りっぱなし・立ちっぱなし)

もうひとつ多いのが、座りっぱなしや立ちっぱなしが続く生活習慣です。「デスクワークの日は特にふくらはぎが重くなる…」という人も多い印象です。

ふくらはぎは“第2の心臓”とも呼ばれており、歩くたびにポンプのように血液を押し戻す働きがあると言われています。

結果として、むくみ → 重だるさ → 疲れやすさ、と段階的に広がっていくケースも見られるようです。「夕方になると靴がきつい」と感じる人は、まさにこのパターンだと考えられています。

姿勢・歩き方のクセ

もう少し踏み込んで見ていくと、「姿勢」や「歩き方」も原因として関わると言われています。

例えば、猫背気味で重心が前に寄っている人は、ふくらはぎに負担がかかりやすい傾向があるそうです。また、歩く際に足裏のどこで地面を押しているかによって、ふくらはぎの使われ方も変わると言われています。

「歩いているだけで疲れやすい」と相談する人の多くが、この“クセ”を指摘されるケースも見られます。

自分では気づきにくい部分なので、動画で歩き方を撮ってみると、意外と発見があるかもしれません。

冷え・栄養不足・睡眠不足など生活習慣の影響

最後に、ふくらはぎの疲れには、冷えや栄養バランスの偏り、睡眠不足といった生活習慣も関わると言われています。

たとえば、冷えで筋肉が硬くなると血流が鈍り、疲れが抜けにくくなりやすいともされています。「寝不足だと脚が重い感じがする」という声も多く、これは体の回復が追いつかないからと言われています。

日々の小さな積み重ねが、ふくらはぎの疲れ方に影響しやすいと考えられています。

#ふくらはぎ疲れ

#血流の滞り

#生活習慣の見直し

#姿勢と歩き方

#筋肉の硬さとだるさ

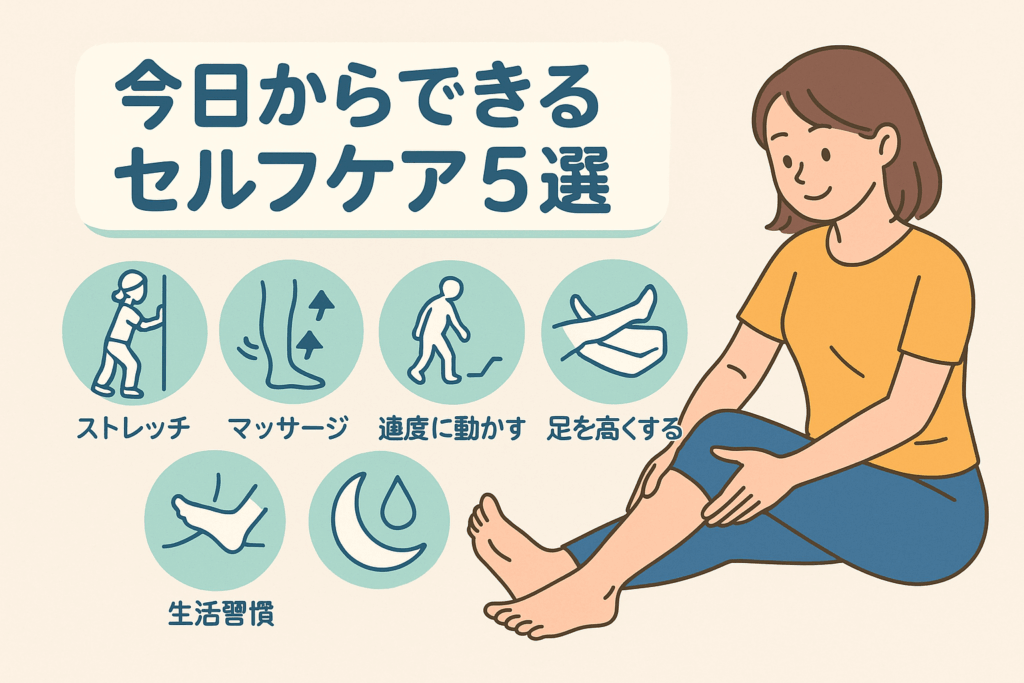

3.今日からできるセルフケア5選

「ふくらはぎの疲れって、どれから手をつけたらいいの?」と相談されることがあります。実は、生活の中で少しだけ意識を変えるだけでも、ふくらはぎ疲れが軽くなると言われています。

① かんたんストレッチで筋肉のこわばりをほぐす

ふくらはぎの疲れは、筋肉が硬くなって血流が滞りやすい状態と言われています。

「ずっと座ってたから足が重いな…」というときは、壁に手をつきながら軽くアキレス腱を伸ばすだけでもOKです。ゆっくり呼吸しながら伸ばすと、体のリズムも整いやすいので気持ちも落ち着きやすいんですよ。

② マッサージ&温めケアで血流を促す

「冷えてる感じがする」

「足先がだるい」

そんなときは、ふくらはぎを手で包むようにしながらやさしく上下に動かします。お風呂で温めてから行うと、血の巡りが良くなりやすいと言われています。

強く押しすぎないのがコツで、痛みがある日は控えめで大丈夫です。

③ こまめに“動かす習慣”を取り入れる

在宅ワークや立ち仕事の人ほど、足が同じ姿勢で固まりやすいとされています。

「ちょっと歩こうかな?」

「ついでに足首回してみよう」

そんな軽いノリで構いません。つま先立ちを5回だけやるだけでも、ふくらはぎの筋ポンプが働きやすいと言われています。

④ むくみ対策として足を“高くする”時間をつくる

帰宅して「もう足がパンパン…」と感じた日は、クッションを1つ足の下に置くだけでもラクになりやすいと言われています。

テレビを見ながらでもできるので、続けやすいセルフケアです。着圧ソックスを上手に使う方法も紹介されています

⑤ 生活習慣をほんの少し整えてみる

冷え、睡眠不足、水分不足などが積み重なると、ふくらはぎの疲れにつながりやすいと言われています。

「寝る前に5分だけストレッチ」

「水をコップ一杯のむ習慣」

こうした小さな積み重ねが、毎日のコンディションに影響しやすいんです。会話していても「これくらいなら続けられそう」と言われるケースが多いですよ。

#ふくらはぎ疲れセルフケア

#今日からできる簡単習慣

#足の血流アップ

#ストレッチと温めケア

#生活改善で負担軽減

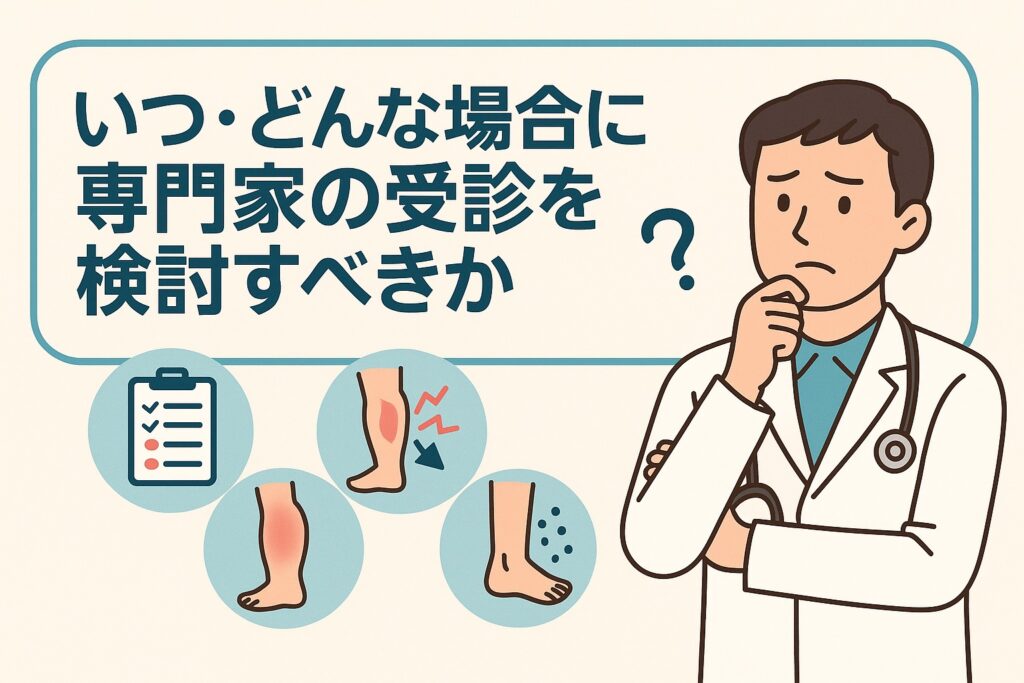

4.いつ・どんな場合に専門家の来院を検討すべきか

「ふくらはぎの疲れって、どこまで様子を見ていいの?」と不安になる瞬間は、多くの方が一度は経験すると言われています。軽い疲れならセルフケアで落ち着くこともありますが、状況によっては専門家に相談したほうが安心だとよく話題になります。ここでは、一般的に“来院を検討すべき”と言われているポイントを整理していきますね。

セルフケアで改善しない、または悪化していく場合

まず気になるのは、「数日続けても疲れが引かないケース」です。

たとえば温めたり、軽くストレッチしたりしても楽にならず、むしろ重だるさが増していくようなときは、筋肉だけの問題ではない可能性があると説明されることがあります。

また、歩くと違和感が強くなる・階段が急につらくなる といった変化も、一つのサインと言われています。

体の使い方では説明がつかないこともあるため、早めに専門家へ相談してみる方が安心と言われています。

片側だけが腫れる・痛む・色が変わるなど、“左右差”が大きい場合

「右だけ明らかにパンパン」「片側だけ熱をもっている気がする」

こうした左右差は注意が必要だと言われています。

特に、ふくらはぎが片方だけ急に腫れ、触ると強い張りを感じる場合は、血流のトラブル(例:深部静脈血栓症など)が関係している可能性も指摘されています。もちろん断定はできませんが、「左右差が大きいときは相談したほうが良い」と多くの専門機関が発信しています。

しびれ・強い冷え・痛みが長引くなど、神経や血流のサインが続く場合

疲れだけでは説明しづらい、しびれ・冷え・じーんとした痛み が続くときは、神経・血流・筋のバランスが崩れていると言われることがあります。

とくに

・夜間に痛みで目が覚める

・足先がいつも冷たい

・ふくらはぎがつりやすい状態が続く

といった場合は、専門家の触診で原因を絞り込んだほうが安心とされています。

生活に支障が出るほど疲れが積み重なっている場合

「歩いているとすぐにつらくなる」「立ち仕事に耐えられない」など、日常に不便が出てきたら来院を検討すると良い、と多くのサイトで紹介されています。

疲れの背景に、姿勢・足首の動き・股関節のかたさなど、体全体の使い方が関係することもあり、専門家による施術やアドバイスで改善につながるケースも多いと言われています。

#ふくらはぎ疲れ

#専門家に相談すべきサイン

#左右差のある症状

#しびれや腫れの注意点

#セルフケアで改善しないときは相談

5.再発を防ぐための習慣化メソッド&まとめ

毎日の“小さな積み重ね”が再発予防につながると言われています

「ふくらはぎの疲れって、一度軽くなっても、またすぐ戻ってしまう感じがするんですよね…」と相談されることがよくあります。多くの方が同じ経験をしているようで、筋肉や血流の状態は“使い方のクセ”に影響されやすいと言われています。

そこで、無理なく続けられる習慣を日常にそっと組み込むことが大切だとされています。

1日3分のストレッチ習慣をつくる

「忙しくても3分くらいなら続けられそう」とよく聞きます。実際、ふくらはぎの軽いストレッチを毎日行うと、筋肉のこわばりがほぐれやすいと言われています。

立ったまま伸ばす方法・座って倒す方法など、自分が続けやすい形を選ぶと続きやすくなります。

入浴後の“ながらマッサージ”を習慣化する

入浴後は筋肉が温まり、ふくらはぎを触りやすくなります。「テレビを見ながら」「ドライヤーのついでに」など、ながらで行うと負担が少なく続けやすいと言われています。

強く押しすぎず、手のひらで優しく流すように触れることがポイントです。

立ち仕事・デスクワーク別の“疲れにくい姿勢”を意識する

立ちっぱなしの方は「片足重心のクセ」、座り仕事の方は「足が動かない時間の長さ」が疲れにつながりやすいと言われています。

1時間に1回“足首を回す”だけでも、血流の停滞をゆるめる助けになるとも言われています。「気づいた時に動かす」くらいの気軽さでOKです。

疲れのサインを“早めに拾う”ことも再発予防に役立つとされています

「今日は少し張っているな」「片側だけ重い感じがする」など、些細な変化を早めに拾うことが再発予防の一歩だと言われています。

痛みや腫れが続く場合は、自己判断で放置せず専門家へ来院を検討することが推奨されています。

#ふくらはぎ疲れ予防

#毎日できるセルフケア

#習慣化メソッド

#ストレッチとマッサージ

#再発しにくい生活習慣